横田大辅:用抽象摄影呈现记忆

河野幸人 林叶

当我们谈起日本摄影,总绕不过“VIVO”和“挑衅群体”这两个在1960年代前后出现的摄影团体,前者由东松照明、奈良原一高、细江英公等发起,后者成员包括多木浩二、中平卓马、森山大道等。这些人的摄影作品不仅在当时影响了日本的一代,也在当下的中国塑造着日本摄影的形象。不过,他们的照片已无法反映当代日本摄影的状况。摄影艺术的发展总依赖于年轻人的创新,而不是循规蹈矩的继承。从本期开始,本刊开设“日本新摄影”这个双期栏目,邀请1989年出生的日本新晋摄影师、出版人、策展人河野幸人为读者朋友们精选介绍能够代表现今日本摄影新生力量的摄影师,以期了解,在摄影发展领先亚洲的日本,年轻人们是怎么看待这一媒介,又是怎么理解和实践摄影创作的。或许,他们将改变我们对“日本摄影”的印象。

近几年, “日本摄影”这个说法作为一种类别,在我耳边响起的机会再次增多。听到“日本摄影”这个词的时候,脑中浮现的印象究竟是什么样的呢?而实际上又是指代什么样的照片?也许是那种粗颗粒的黑白照片,或是那种像俳句一样,带有某种诗意的、情绪化的照片吧。至少我在英国这几年所遇到的人,大多数都对“日本摄影”抱持这样的印象。事实上,具有这些创作特征的摄影师们主要活跃在1960~1970年代。从那以后,确实也出现了很多优秀摄影师,但是他们并没有像那一代摄影师一样对摄影语境进行整理,而是零零散散地分散在各处,因此,他们的作品至今尚未得到很好的认知,这一点也是事实。在这种情况下,近年来出现的许多非常活跃的摄影师,突破了这一断层。1983年出生的横田大辅就是这批摄影师中的一员。

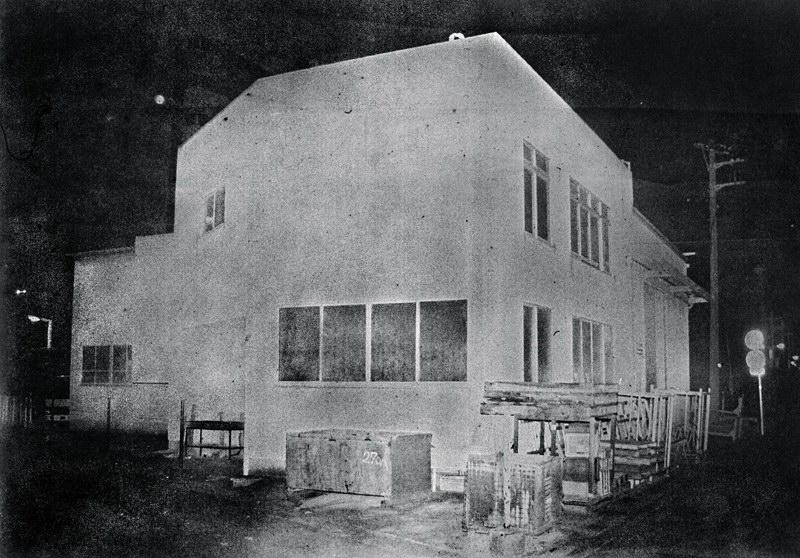

2011年,横田大辅自费出版了摄影书Back Yard,这组作品通过摄影博客及口口相传的方式,得到了爆发式扩散。2013年,他获得了OUTSET UNSEEN AWARD;2014年,在新设立的荷兰Foam摄影博物馆举办个展;2015年,他参加了在伦敦举办的首届伦敦摄影展(Photo London),并在这次值得纪念的摄影盛会上收获了奖项(JOHN KOBAL RESIDENCY AWARD)。那些黑白影像一方面让人联想起“VIVO”与“挑衅”(Provoke)这两代摄影家的摄影作品,另一方面也被视为一种既有现代性又有符号性的摄影形式。而造就横田大辅这种摄影风格的是他那独特的制作工序。

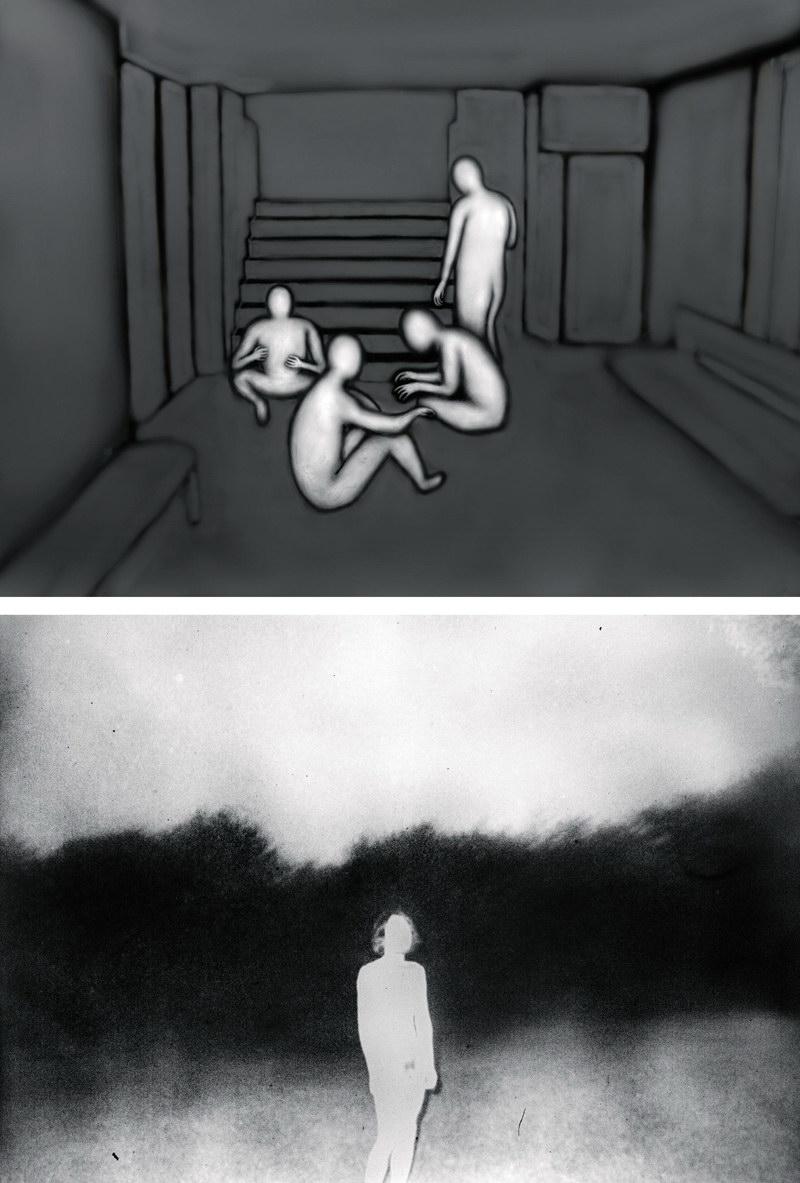

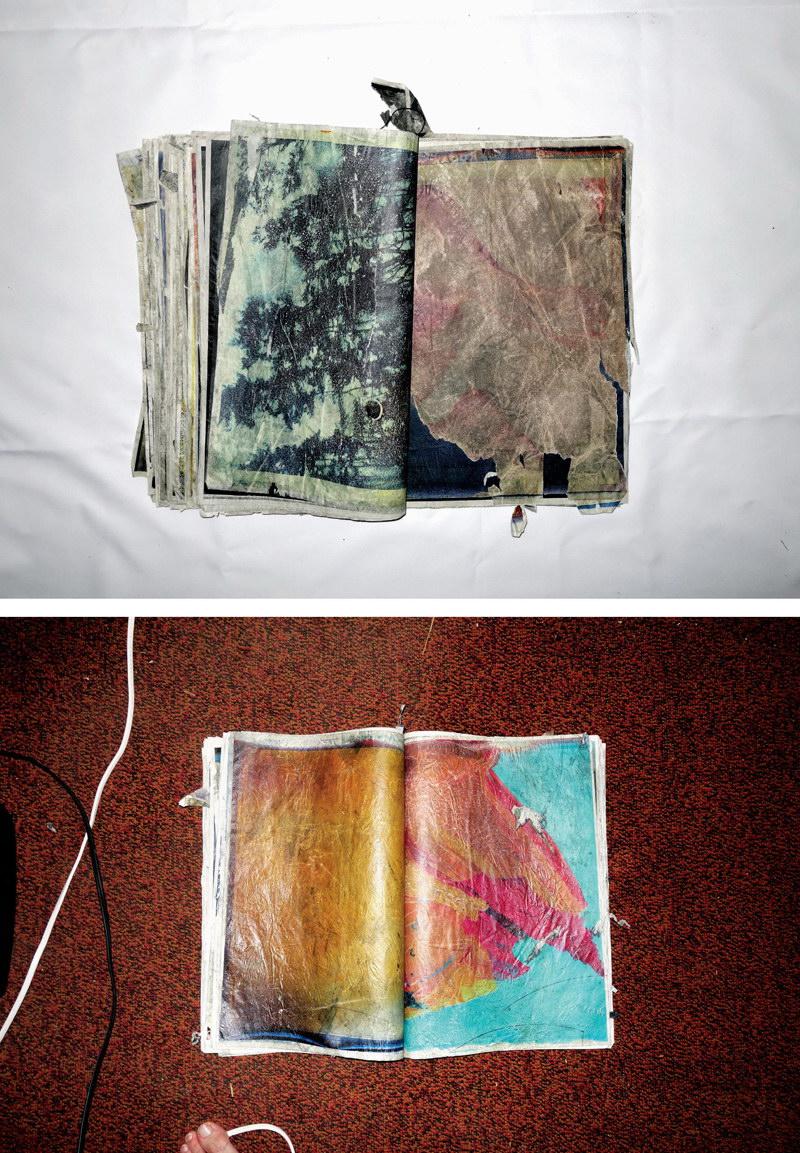

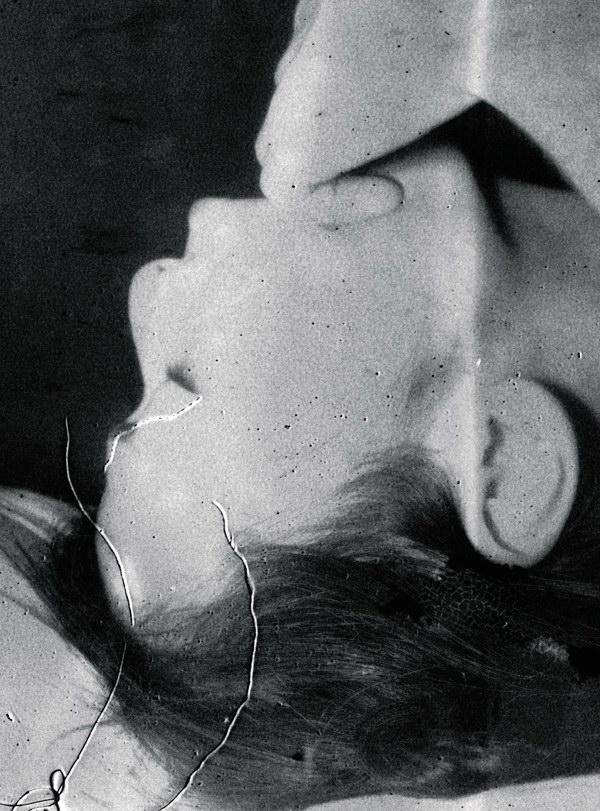

横田大辅首先随意地用带有外接闪光灯的小型数码相机进行拍摄,并将照片打印出来;然后再用胶片相机进行翻拍。由于他是用热水给这些底片显像,所以胶卷表面的乳剂会发生溶解、银盐粒子被腐蚀或者显色等现象。之后,他将这些图像进行扫描,在Photoshop上与原始数据相叠加后,再次打印出来。他反复多次地实施这一系列工序,结果就得到了一种含有很多粉尘与噪点的极其玄妙的影像。近年来,他还对尚未拍摄的胶卷进行“热处理”,创作了一系列抽象作品。

那么,这样的制作工序只是为了赋予图像以绘画式的效果吗?横田大辅只是在追随过去那些摄影家的影子吗?从这次的访谈中我们了解到,横田大辅创作中的这些工序并非源自对过去的感伤主义,也不是诞生于异国情调式的眼光,而是来自于某种极其富有当代艺术特征的个体感性因素,并根据时代性格来创作。

横田大辅频繁引证的一位摄影家是中平卓马。中平卓马也创作过极富个人情绪的黑白摄影作品,但是从某个时期开始,他自己将既有的摄影风格完全否定,开始创作图鉴似的、平淡的彩色摄影,这种创作突出的是摄影的记录特性,中平卓马认为自己从中找到了摄影的本质。如今,随着数码相机的出现,与中平卓马所处时代不同,我们能够看到太多平淡的视觉记录,可是横田大辅反而认为这与他现实的视觉感受并不相同,他拍摄黑白照片或者彩色照片,都意在捕捉不能看见的事物,并以“记忆”或“回忆”为主题。所以,横田大辅之所以选择独特的制作工序,既不是想再现封闭的内心视界,也不是模仿过去的摄影风格,而是通过将多层影像叠加,把与现实环境和状态不相干的“噪音”进行可视化表现,把记忆联结在所见之物中,提出某种让人浮想联翩的意象,这才是他的目的。

关于是否受到1960~1970年代摄影家影响,横田大辅认为,受影响是无意识之中的事,那是在他出生时就已经注定存在的一种状态,就像某种血缘关系。这批1980年代后出生的人,是在网络时代成长起来。就像我们在他的作品Back Yard中所能看到的,与其说那是遵循森山大道等前辈摄影家的谱系,不如说是属于2000年代后出现的快照摄影的语境,而且他也受德国贝歇学派摄影家们的影响。

横田大辅参加了一个艺术团体——AM Projects,2014年5月,伦敦Adad Books出版社出版了AM Projects的作品集。这本作品集被冠之以《抽象》(ABSTRACTS)之名,收入了五位来自不同国家、有着不同背景的艺术家所创作的抽象作品。这组抽象影像作品让人亲身体会,作为当代摄影的一种特征,世界上不同地区会同时出现某些具有共同特点的超国籍作品。这也可以说明横田大辅的作品并不属于老一辈开创的传统。不过,相比欧美那种理论式、概念式的作品,横田大辅将自己的经验与感情融入作品之中的感性做法是非常日本式的。但这不是简单地重复过去,而是一种进化的产物。

对话横田大辅

河野幸人(以下简称“河野”):现在横田大辅摄影风格的原型,可以说是2011年发表的Back Yard这个作品。在此之前的作品,如Interception,你完全排除了文字信息与视觉符号这些元素,制作出极其平淡的影像作品,从当时那种风格变成现在这种风格,发生了什么样的变化?

横田大辅(以下简称“横田”):Back Yard之前,我用佳能5D MarkII这个相机拍摄完后,不做任何后期处理。我的想法就是将所有符号性的东西完全清除干净,让人联想到一些不可见的内容;Back Yard这组作品以后,就变成必须将不可见的内容视觉化地表现出来。

比如,这样面对面的采访,人与人的交流是重点,但是再想一下,就会发现,其实你面对的不仅是对面的那个人,会出乎意料地听到旁边人说的话,等等,我们察觉到的是身边的整体情况。而那些似乎看不见的东西究竟是由什么构成的呢?一旦思考这个问题,就会发现,这是由声音或者气味之类的东西构成的。人的视觉就像是自动机械一样,纯粹只是一种打开着的状态。对看到过的东西进行理解则是由自己来完成的。所以,这么想来,反而应该从“看不见”这种情况出发才对。

河野:横田君作品的特征之一,就是对同一个影像反复进行加工处理,可以这么理解吗?

横田:当某个人第一次看到一张照片的时候,所看到的并不是全部。但是,用过去的照片,用同样的材料做成样式和内容稍微有所不同的影像,让人们再看一次,会有不同的感受。我觉用相同照片呈现不同状态的做法,是一种让记忆发生改变的行为。

时间是会分岔的。当然,我们面对的时间是线性的,对所有人来说时间都照样流逝,但是每个人意识到的时间、以及个人所把握和体验的时间却是非常复杂的。比如说,今天天气非常热,这个时候我会想起今年东云大楼。但是,河野君,你可能会联想到其他比较炎热的地方。我想这就是我想要用摄影来表现的。至于为什么觉得摄影是最有效的,归根到底,是因为摄影具有记录特性这个前提条件。我们说到记录,一半指记录现实,电影、小说以虚构的方式处理个人经验,但是只要人们知道这是照片,那么就会认为这是现实。

河野:你在2014年发表了Vertigo(眩晕)这组作品。谈谈这组照片吧。

横田:这组作品是我出国后才开始拍摄制作的。在这之前,我几乎没有看到过外面的世界,一直是一个人在四张半席(一张席长1.8米,宽0.9米)大的房间里宅着的状态。当我在国外的宾馆里醒来时,会很恍惚,啊,这里是什么地方?在那一瞬间会有一种错觉,好像还是在自己家里似的,然后才缓过劲来,哦,这是在国外呀。自己坐着飞机到处跑,在时间上是延续的,但是,我总有一种时间断裂的感觉。所以,当我“啪”的一下醒来的时候,寻找自己的记忆就变得非常重要。为了要让这种不安定的状况安定下来,脑子里面一直有很多事情需要整理。所以,那个时候所看到的“映像”一样的东西,就是断片。某种意义上来说,这组照片是一份对各种不安定状态的回忆录。

河野:近几年的抽象作品,如Matter、Color Photographs系列,你使用了彩色胶片,和你往常不一样。那么,现在对横田君而言,拍摄对象

重要,还是媒介更重要?

横田:说实话,在这之前我是不关心拍摄对象的。就像刚才说,所有图像都是为了表现“时间分岔”的那种状态。不过现在,对于拍摄自己当下状态,我没什么兴趣了,也不会执着在这一点。反过来,思考摄影本身的趣味性,我发现自己的经验、自己的生活是无法分享的。但是,日常生活之中不是充满了很多有趣的事物吗?要想分享这些事物,摄影是比较有效的。这么去思考我想现在的作品是一种比较单纯的纪实摄影。

河野:今年出版的Taratine,也是一部非常私人的纪实作品,这也属于你刚才说的那个范畴,是吧?

横田:这个作品中最重要的因素还是“回忆”,不过,对于这个话题,我已经不再满足过去的方式,想以摄影的方式把生活状态提取出来。人们看到黑白照片的时候,就会有一种先入为主的看法,不管拍摄的是现在还是过去,总觉得是在记录过去的时间。我想,这可能是摄影制造出来时间感觉吧。因此,有人说记忆是黑白的,但我觉得,应该这样说:通过观看照片这种行为,人们对过往的印象,是以黑白影像的方式被回忆起来的。