探测引力波:两亿美元的“赌注”

钱炜

美国东部时间2016年2月11日上午10时30分,在美国国家科学基金会(NSF)举行的新闻发布会上,两位年逾古稀的老人——76岁的基普·索恩(Kip Thorne)与84岁的雷纳·韦斯(Rainer Weiss),在众人面前起身相拥,庆祝宣布探测到引力波的这一历史时刻。为了这一刻,光头大胡子索恩已追寻、等待了近半个世纪。

在加州理工学院(Caltech)索恩教授的办公室门前,墙上挂着一排相框,一共10个,每一个相框中镶嵌的都是索恩与天文学家或物理学家们打赌的赌约,与史蒂芬·霍金的赌约也在其中。赌的内容各种各样,既有黑洞的性质、“裸奇点”(不存在视界的黑洞)是否存在,也包括预期中宇宙大尺度上的性质。其中有一张手写在Caltech专用信纸上的,是索恩与人打赌自赌约签署的10年内,即在1988年5月5日之前,人类就将探测到引力波。赌注是一顿盛宴。很明显,索恩输了。不过,乐天的他,又于1981年5月6日签下了另一份关于引力波的赌约。这次打赌的对手是普林斯顿大学的耶利米·奥斯泰克,赌的是一箱上等红酒。但科学家们没有在2000年1月1日之前探测到引力波,索恩又输了。

如今,索恩终于赢了。作为美国探测引力波的机构——激光干涉引力波天文台(LIGO)的联合创始人,索恩在发布会上表示,“通过这项发现,我们将开启一段波澜壮阔的征程:探索宇宙弯曲那一面的征程。”

寻找引力波源

“引力是宇宙的统治者,弄明白了它在最细微尺度上的运作机制,也就理解了我们宇宙家园的本质特征。”美国科普作家玛西亚·芭楚莎在解释为什么要寻找引力波时,这样写道。

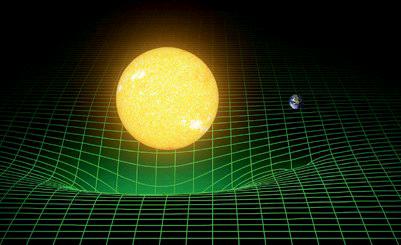

根据爱因斯坦的广义相对论,四维时空就像某种无限大的弹簧垫,有多种变形:可以被拉伸,也可以被压缩,可以伸直,也可以弯曲,甚至有时还会呈锯齿状。

一个置身于时空舞台上的物体,无论运动还是碰撞,都可以在柔软的时空缎面上漾起层层波纹来。来回晃动一物体,它就会发出携带引力能量的波动。因此,科学家们有一个形象的比喻:引力波是引力引起的时空的涟漪。与弹簧床上的小球跳动时会在床的布面上产生振动并传播出去一样,引力波会像光波一样向外传播。但是,电磁波是在空间中传播的,而引力波是时空自身的波动。这些波动交替着拉伸和挤压空间——就像手风琴演奏时的风箱一样地拉伸和挤压。当引力波遇到行星、恒星或其他物体时,它们不会驻足不前,而是直接穿其身而过,继续赶路,并在此过程中继续使周围的空间不断地膨胀、收缩着。

宇宙中任何有质量的物体都能发射出引力波——只要它运动,但引力波的强度取决于质量的大小和运动的特征。像恒星这样的庞然大物有着强大的引力,但由于它(除随整个星系的运动以外)根本不动,所以只有很少的引力辐射。地球在围绕太阳旋转时,也持续不断地辐射出微弱的引力波,尽管直到宇宙走到生命尽头时,这种辐射效应仍然无法引起我们的注意。月球在围绕地球旋转时辐射出更微弱的引力波。即使玩跳绳的小孩子们,一蹦一跳之间也有很小的可能性会发出一两个引力子来。当时,科学家们认为,较强的引力波来自于宇宙中最剧烈的运动:恒星之间的碰撞、超新星爆发以及黑洞的诞生等。但后来,科学家们通过详细计算,发现超新星爆发所发出的引力波并没有想象中那么大。

索恩的老师约翰·惠勒是“黑洞之父”,但索恩并未沿着导师的轨迹前进。1970年代,黑洞研究进入到黄金时代,但也同时意味着紧张、激烈与混乱的竞争。索恩并不喜欢这种感觉,他喜欢独处和自由,在美国物理学家约瑟夫·韦伯的影响下,转而开始注意到引力波。他将着眼点放在了基础理论方面,其中包括寻找宇宙间什么样的天体和事件能产生最强的引力波。

索恩明确提出,由两个质量较大的黑洞组成双星系统,在相互围绕旋转、碰撞直至合并的过程中,将辐射出最强的引力波,也最有可能被人类探测到。而此次LIGO探测到的引力波,正是由距离地球13亿光年的两个大约30个太阳质量的黑洞碰撞所发出的引力波。

示意图:太阳和地球的周边所充斥的扭曲的时间和空间。图/激光干涉引力波天文台

这样的引力波会强到什么程度?事实上,如果你碰巧在现场的话,那你就死定了。这些波会交替挤压和拉伸附近的物体,幅度能达到物体自身的尺寸。1.8米高的一个人,会在1毫秒内被拉伸到3.6米高,然后又挤压为0.9米高,之后又会被拉伸。黑洞碰撞时,即使忽略其他在场的力,单单引力波的压力就能将周围的行星和卫星撕得粉碎,这是个十分可怕的场面。幸运的是,等到这些波长途跋涉成千万上亿光年到达地球时,它们对一个普通人造成的应变只有氢原子核的百亿分之一左右。宇宙的怒涛至此已经减弱为一个量子振动了。

由于引力波的信号太微弱了,爱因斯坦首次提出它时,很少有科学家对它感兴趣。为何要为一个小得无法探测的效应费神呢?此外,引力波是否存在这个问题,还引发了一场持续约40年的激烈争论。许多人真的很怀疑它是不是凭空捏造出来的东西——相对论方程的一种虚无缥缈的产物。这种可能性还让人恶作剧式地猜想,引力波是不是真的在“以思想的速度传播”。就连爱因斯坦自己也曾怀疑过这一点。LIGO前主任巴里·巴里希曾这样写道:“引力波是自然界中最为敏锐的一种波。这部分是它的魅力所在,也是最受诟病的地方——就因为这个,很难探测到它们。”

然而,索恩坚持寻找引力波,这是因为,由于与电磁波的物理性质不同,人类用引力波探测器来研究的物体,是不可能通过可见光、射电波与X射线发现的,而现在天文学家用光、射电波与X射线研究的物体,它们的引力波也是很难探测到的。这样,引力的宇宙与电磁的宇宙看起来也会截然不同。因此,引力波的发现,将变革人类对宇宙的认识。

一“波”三折的探测

最早坚定心意寻找引力波的人是约瑟夫·韦伯。1960年代末期,他开始用共振法测量引力波,用一个很大的棒状金属物体,利用引力波在物体的谐振频率上引起共振的特点,希望从棒的振动中提取引力波的信号。韦伯发表了一些实验结果,认为已经发现了引力波。但很可惜,他的实验没有人可以重复,而理论上也很难论证究竟是什么样的过程发出了这么强烈的引力波信号。但是,韦伯的棒探测器研究激励了一批科学家投身引力波事业。从20世纪70年代起,一批理论和实验物理学家加入了引力波理论研究和实验探测的行列,其中就包括索恩。

当引力波的探测在半信半疑中逐渐开展之时,一个令人振奋的消息传来。1975年,美国天文学家拉塞尔·赫尔斯与泰勒发现了一对脉冲双星。科学家们通过其轨道频率的演化,推断出了这个双星正在丢失能量,而这个能量丢失率和引力波导致的一致。这就间接证明了引力波的存在,赫尔斯与泰勒也因此获得了1993年的诺贝尔奖。

在研究引力波的过程中,索恩也发现韦伯实验存在的致命缺陷:棒探测器的最终灵敏度受制于测不准原理。

测不准原理是量子力学的一个基本特征。它说的是,如果你想高度精确地测量一个物体的位置,那么在测量过程中,你必然会对物体有一种反作用,从而以一种随机的不可预料的方式干扰物体的速度。在对宏观事物的测量上,测量的反作用只能产生极其轻微的速度扰动,但对于原子、电子及引力波这样微小尺度的测量上,测不准原理的效应就凸显出来。

在思路逐渐清晰之后,索恩希望在自己的学校开设一个引力波探测计划,他成功游说了校方。不过,他自己只是一名理论物理学家,这个项目需要一位富有经验的实验物理学家来组织。索恩花了很大力气,挖来了英国格拉斯哥大学的罗纳德·德雷维尔,后者明确告诉他,棒探测器这条路是行不通的,他更希望建设一种全新的干涉仪式的探测器。

当时,想到这一点的人并不止德雷维尔一个。美国麻省理工学院(MIT)的实验物理学家雷纳·韦斯也注意到,引力波对物体之间距离的变化,和物体之间本来的距离成正比。这样的话,如果把物体之间的距离拉的很远,并且把它们做成镜子,然后用激光测距的方法测量镜子之间的距离,就可以成倍地提高对引力波测量的精度。根据这一设想,他很早就在MIT开始建设干涉仪探测器。

因此,至1980年代,美国国内出现了两个干涉仪引力波探测器的研究团队——MIT的韦斯小组与Caltech的德雷维尔小组。1984年,为更好地利用研究经费,NSF促使两个团队联合起来,由德雷维尔、韦斯与索恩共同领导。由于德雷维尔与韦斯合不来,索恩坦诚地说,这是“脆弱的婚姻”。

很快,NSF通过第三方评估发现,这个松散的、有裂痕的研究队伍需要重新组织,以形成一个更加紧密团结的团队。因此,到1990年之前,这个团队有了新的指挥者,并提出建设一套全国性的科学装置:激光干涉仪引力波天文台(LIGO)。LIGO由两套“L”型真空系统组成,一个在华盛顿州的汉福德,另一个位于路易斯安那州的利文斯顿附近。

2月11日,美国加州理工学院、麻省理工学院以及激光干涉引力波天文台(LIGO)的研究人员在华盛顿举行的记者会上,显示屏展现出了科学家们捕捉到的引力波信号图像。

其实,NSF起初并不看好这一项目,更何况,那正好是美国联邦预算缩减、很多大型科学项目都已叫停的年代。但NSF物理分部的正副领导人却独具慧眼,很看好这个想法,打定主意要一直照管这个项目,降低风险,直到Caltech与MIT能够接管这么一个工程再放手。对此,韦斯就曾回忆说,“这是一个奇迹,有这么多可能枪毙掉这个项目的因素,但NSF还是让它存活了下来。”

1990年,NSF审核了LIGO的最终提议,所有环节看起来都无懈可击,除了一点——经费,这个项目总共需要2.11亿美元。这是NSF当时天文学总预算的两倍。因此,这笔支出需要得到美国国会的同意。在两年辛苦的政治游说之后,LIGO拿到了经费,开工建设。

LIGO是经过激烈争论、政治与科学上的一系列妥协,以及与有着强硬个性和火爆脾气的先驱科学家们的斗争才走到今天的。回顾这一史诗般的历程,人们或许会发现,科学家们对真理的迫切向往与疯狂追求在全世界任何一个地方可能都没有太大区别,而影响他们能否放手追逐自己心中理想的,是外部环境。

在2月11日的发布会上,NSF现任主任弗朗斯·考尔多瓦表示,“1992年批准LIGO最初的基金项目是NSF有史以来最大的一笔投资,那是一项有很高风险的资助,但这正是NSF需要承担的项目。我们资助在发现之路上但其前路尚不清晰的基础科学与工程。我们资助开路先锋。这就是为什么美国依然是全球先进知识的领导者的原因。”

(本文参考了基普·索恩著《黑洞与时间弯曲》,与玛西亚·芭楚莎著《爱因斯坦尚未完成的交响乐》)