古奇高:慢慢走在自己的节奏里

刘丹青

1982年出生的古奇高日式打扮,东北口音,整洁、忙碌、礼貌而焦虑。当他说话时,他那现代而简洁的日本派头里就透出一股实在劲儿,是个不彻底的小清新。

朋友们叫他古奇。在这个年龄的年轻人里,古奇算是成功了。他是梵几家具的创始人,那些日式风格的、圆润、纯色的实木设计,不知怎么地就讨好了一大批对生活方式有点要求的年轻人。

和很多已有所成绩的年轻人一样,古奇身上兼有骄傲和焦虑的部分。他正试着制服自己。

机会从自己的生活里开始

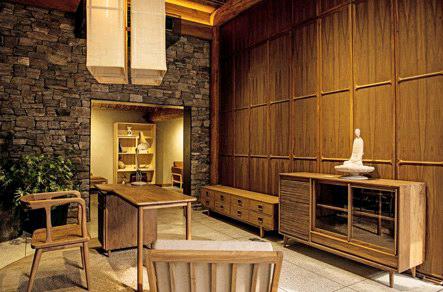

见面约在他的展示厅,古奇坐在他自己设计的桌子旁。这桌子是一大块实木,有纹理凹凸,四角吊在棚顶。但凡动一下水杯、书本,桌子就会轻轻摇摆。整个空间非常闲适。

古奇却行色匆匆。显然,他本人并不像他的家具那么闲适。

这一天,他穿着整洁的毛衣,领口露出格子衬衫,黑色眼镜绒线帽,不说话时,整个人透出一种高度节制、自律而紧张的气息。

“梵几”是古奇2010年创立的独立家具品牌,取这两个字,因为“梵”有禅意,“几”是家具,古奇希望自己的家具干净、简单、前卫但又平实。

家具为纯实木打造,且没有任何多余的修饰。除了切割、刨木这些用机器来提高工作效率的部分外,其他都是手工打造。风格可归为现代中式风格,即从传统中国家具获取灵感,再融入日式和当代设计元素,简洁、舒适、大方。

这种家具符合了现代人的审美,更容易为年轻人所接受。

人们喜欢他的东西,因为它们富有设计感,但又不过度,格调、想法都不张扬,但细节上用足了心思,简单背后有很多慢工细活的东西在。

古奇的售卖方式很特别,位于北京国子监的梵几客厅里,200多平方米的空间被很好地区隔开,其中每款家具只摆放一件。梵几不做存货,推新款也并不快,一年十几件,或更少,一旦客户看中哪一款,下单订制,现做现销。

这流程轻巧、明确,看似毫不吃力。但古奇自己知道,为打通这一切他曾花过多少工夫,又是多么焦虑。

一切都是从一间不赚钱的咖啡馆开始的。咖啡馆名叫“抽屉”,开在厦门。

古奇是辽宁人,那里商业并不发达,“兼职”这种字眼他上大学前根本没听过,“企业”“品牌” 更像天方夜谭。但他生性爱折腾,喜欢变化、交际,总觉得自己对商业有点天赋。在泉州念大学的几年,古奇什么都做过,主持、张罗演出,尝试过做生意。大学毕业,他抱着试试看的态度进了一家公司做行政,4个月后完全受不了了:那不是他要的生活。

从公司辞职的古奇,宅在东北老家颓了一段时间。直到一个朋友发来几张厦门咖啡馆的照片,他心念一动,为什么不做一个试试呢?

向家里要了6万块钱,古奇出发了。那间咖啡馆就是“抽屉”,古奇学的是工业设计,布置咖啡馆时,在家具设计、室内装修上,他看不到中意的东西,于是决定自己设计。

他也是最早一批玩豆瓣的文艺青年,很多人从古奇的豆瓣上看到另一种生活态度:年轻,自主,不受雇于任何人,在自己设计的空间里生活。

他很快积累了大批粉丝、人脉和朋友,那间小小的咖啡馆几乎是一个乌托邦,朋友们在这里开party,高谈阔论,喝喝小酒。

可咖啡馆的运作仍一直靠家里贴钱,爸妈定期问:“儿子,钱还够吗?我再给你打点?”

“人特别容易依赖,”古奇说道,“当你习惯性地从家里拿钱,这就一直断不掉了。”

就在古奇刚刚开始对啃老感到羞耻时,机会就来了。陆续有一些来喝咖啡的人看中了他的室内设计,请他给自己做装修;另一些豆瓣上闻讯过来的粉丝干脆问他:“你干吗不卖家具呢?”

当时他刚刚懂一点公司运作,会算月消耗和人工,生意就这么开始了:“我是用咖啡馆转让出去的钱拿回来做的第一批家具,做到现在。一切都是从那六万块钱来的。”

抵触一切超出正常发展规律的事情

如今的古奇会怀念那时的自己。那是一个缓慢、纯粹、不掺杂太多东西的阶段。

古奇高。摄影/本刊记者 董洁旭

那时的古奇才二十几岁,自己画图、设计,去木材市场找材料,看中了就去工厂打样,反复修改。经他手试过的实木有几十种,每一个的材质、颜色、纹理他都了如指掌。

他手下不过三五个人,销售、客服、送货都靠自己,产量很低,一个月不超过二十件产品,但对木工要求很高。

古奇喜欢日式风格,常去日本旅游。他发现一些日式建筑常能给他想法,于是慢慢地,他会在旅行时带上尺子、图纸,遇到好的东西就测量一番。

那时的古奇更像一个工匠,而展厅就是他的家。他和女朋友墨白住在里面,100平方米的家里摆了二十几件家具,客人不多,一周一个,到家里来挑选。他喜欢那种氛围:主人生活在里面,把自己的东西分享出来,客人坐在他家的沙发上喝咖啡。

古奇说,他的经营方式与别人不同,是先有了售卖渠道,再有产品,“最早的售卖是很容易的。”让古奇惊讶的是,这种现代的、靠人际关系的销售方式竟然被很好地接受了。他和客人之间有着极大的信任,他可以把自己的家打开,客人也愿意把一两万块钱交到他手里,“也没中间担保,但没人担心不到货之类的事。”

很快,产品和销售成了一个良性循环。客人愿意买些家具,让古奇来布置。古奇把他的室内设计,分享到豆瓣上,马上有人问这东西怎么才能买到。

很快,古奇的团队从最开始的三五个人,到了现在的三十人。

他身处的资本市场先是膨胀,又进入寒冬,他曾目睹很多独立品牌,因为追风、上市,急于抓住一个起飞的机会,最后摔得血本无归。

古奇的焦虑和稳健,在这些关口帮到了他。他很注意节奏的控制,凡是存有侥幸,一步登天的那类机会,他都很警惕。之前不是没有上市的机会。“我觉得不行,”古奇思量地说,“一个才五年的品牌,突然就可以掌握上亿的资金,这真的合适吗?我们真的到了那个时候吗?”他抵触一切超出正常发展规律的事情。

去过古奇家的朋友说,古奇过得完全就是“一个设计师会有的那种生活”,他很注意生活和小节。朋友们都知道,古奇爱花钱,爱买好东西,但凡他出手送人的东西,绝没有差的。他是个认真生活的人,他的生活就是他的养分。

这是古奇坚持的东西:他首先是一个怎样的人,过一种怎样的生活,这决定了他有怎样的设计,怎样的产品。他喜欢由内到外保持一致。虽然这很辛苦。“如果我过的是一种枯燥的、没养分的生活,我也很难做出好东西。”

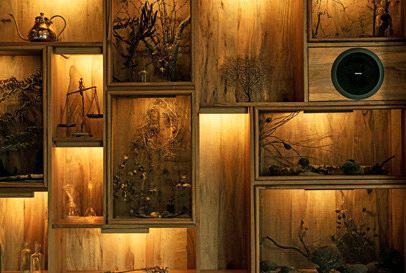

梵几客厅内,原木家具被摆放得整整齐齐。暖黄色的灯光下,有专人用棉布进行除尘,保持家具和饰品的洁净。落地窗外的古树枝干穿过四合院的屋檐朝向天空伸展着,店内的轻音乐在上午的11点钟被悄悄地升高了三档,新的一天就这样开始了。摄影/本刊记者 董洁旭

他在这一点上带一点执拗,“我跨了好几个领域在做,比如推广、开拓、设计、谈判,这些东西都是我的工作。如果我不能管理好自己,我就会出现问题。”

在自我管理上,他更倾向于日本人的方式。日复一日井井有条的生活,保持一个健康的工作流程。“有些人没有意识他在管理,但是他做到了;换做别人,就需要强大的理性和极强的自制力。”他羡慕那些天性干脆直接、大咧咧的创作者。“我需要动用很大的管理能力,去约束我的性格缺陷。”

“专业设计师是很难做的——没有别的事儿,只管设计,时间轴又是循环的,什么时候出什么东西,其实压力很大。而我不仅是一个设计师,还是企业经营者,设计只占我所有工作的1/4。所以我的大脑在一年中只有1/4的时间在做设计,这让我保持活跃。”

古奇说,他自己慢慢意识到,任何事情都是管理:时间管理、灵感管理、状态管理、情绪管理。

放弃会变成习惯

生意发展得比他以为的快,可他却不如从前那么快乐了。

开始时,他雇佣的三四个员工都在他家里办公,卧室门打开,外面就是办公室。生活慢慢被入侵了,而他又是个非常注重私密的人。有那么一段时间,他连在自己家都难以真正的放松下来,尽管那里面具备了一切完美生活的范式:“我被我自己设计的这个完美生活给僵死了。”

另一方面,因为家具设计的一切灵感就来自古奇本人,他必须有规律、有效率地拿出创意来,对一个创作者来说,他没有任何人、任何事可依靠。他慢慢发现,与外界打交道并不难,难在应对自己担心灵感枯竭而产生的焦虑感。

一次新品发布后,他的品牌反响很好,达到了阶段性的成功,他本可以松弛下来。但很奇怪,在休假的3天里,他发现自己无比焦虑,“那三天我的压力无比地大,满脑子不知道在想些什么,几乎被压垮。”

再后来,每一次放松和玩耍,都变成了一种待命状态:他会不自觉地观察、留心周围的一切,等待灵感的出现。

那感受差极了。他发现自己不会玩儿,不能玩儿了,脑子永远无法清空,长久地处在紧张中,“一切旅游都变成了进修”。甚至有一段时间,他严重失眠。

只有他自己知道,那简洁风格的背后,藏着一个多么紧张的创作者。

也曾一度,古奇说自己真的不想干了。团队不是他想要的样子,而他身为管理者,也不知怎么驱动每个人去发挥自己的天分。事情一旦超过了他能亲力亲为的范畴,他就难以控制了。

加上创意和灵感的瓶颈带来的焦虑,他好多次想,干脆去做一个室内设计师,不再做独立品牌,这太累,压力也太大了,几乎破坏了他的生活。

可每当这种时候,他会有另一种恐惧。放下一件事太容易了,容易到让他觉得,这种放弃会变成习惯。

这之前,他也曾丢下过很多东西。“但是这两年,我开始珍惜一些事。因为我觉得人在30-40岁的时候,不能轻易放弃一些东西。”他意识到,这个年龄段的东西,已经慢慢构成自己生命的核心。

他笑着说,创业几年来,他总是不断在总结自己的性格问题,有些人生性不爱想太多,坚持一些事,只不过是因为“别的什么也不会”,而他,这坚持需要无数的心理斗争。

每当压力到来,他唯一能做的就是硬挺过去,做一些别的事,比如种花,研究一下怎么养宠物,或看看各种类型的车,把脑子占满,“我闲下来的时候特别焦虑,是个爱想太多的人。”

之后,他把旅行硬性分为两种:一种是放松式的,一种是进修式的。进修式的旅行里,他走走看看,写写画画;放松式的旅游里,他强迫自己不带图纸、尺子,只享受,不吸收,“我必须保持一个循环。如果我一年不停地做,产量可能很大,但那不持久,可能两年后我就趴下了。”

最初,古奇也有过频繁在媒体出现的阶段,一遍一遍地解释、描述自己。可后来他发现,那种不断阐述,不断表达的状态,对自己是很大的内耗,这种事做多了,会无形中改变一些东西,比如专注力、做事的状态,“那对品牌过度消耗了,也不是我的本职工作。我应该做我的本分。”

他不介意把这个思考、修正的过程告诉别人。这份面对自己的诚实让他非常迷人。

找到自己的节奏

一个健康的流程是古奇所需要的。

他把时间切割开来。每周有五天的时间,他极度活跃,给自己创造一切鲜活的刺激,见人,聊天,扮演一个采访者,听其他创业者的经验。但休息的两天,他强迫自己不看邮件,把脑子清空。拒绝一切社交。家里连音乐都不开,一个人陷入极度的安静中。

他坦言自己是个容易急、容易慌的人。而这并非无法避免。他给自己制定长达三年、五年的计划,这计划不具体,只是一个大方向,但可以给他以安全感。他不喜欢一件事并不在计划中,但突然插进来,他讨厌不在控制中的事情。

对那些触及“风险线”的事,他学着不去应承。对自己的能力保持清醒,并合理的拒绝掉一些事。

早年,古奇很爱花钱,大手大脚,不管赚多少,都能花出去,他愿意让自己的生活有点品质。但品牌有了一点规模后,理财也成了大事。他也用切割的办法来解决,公司红利他储存起来,但自己的工资可以按月光的节奏花。

讲起这些在自我管理上的小办法时,古奇是喜悦的,那样子就像他与自己斗争了一番,而又赢了那样。

因为不断的试错和强迫自己修正,他成长得比同龄人要快。

最初,古奇觉得自己是个很独的人,像一匹狼那样,“是一个能力很强的个体,但不是一个很好地团队协作者。自己冲劲儿很足,但一旦与人合作,总会看到别人的问题。”过后补充了一句:“处女座嘛。”

刚当老板时,古奇管得很细。谁上网了,谁睡觉了,如果一个流程有100步,他希望对方每一步都按他的要求走。这把员工和他自己都折磨得够呛。

他开始强制性地克制自己的完美主义:只要你第100步符合我的要求,中间99步你随便走吧。

“我能做到这种宽容度,我自己都挺吃惊。”这个很能跟自己较真的老板笑着说。

他发现只在大方向上控制一下,小的地方留有空间,大家反而有声有色,活跃起来,每个人都找到了各自最好的自己。

古奇喜欢平实些的人,像他那些实木一样,真实,没有市侩气,可以不一样,但那种气息是对的。他说自己的团队里销售不是很难,“设计没问题,销售不存在难度”,但难在售后,他希望那体验是绵长而一致的。

实木家具在使用中会遇到很多问题,比如说实木会吸收一定的脏东西。因为木头湿涨干裂的特性,实木做腿的椅子,用一段时间以后会不平,桌面用久了会开裂;再加上有阳光晒,被氧化,颜色也会变深;设计师只设计了家具的70%,剩下的是用户跟家具的关系造成了它的变化。一切可能发生的事都在事先谈清。这是古奇坚持的工匠精神。

古奇说自己正是喜欢实木家具随时间变化的这一点,“你使用20年、30年之后木头的纹理,设计师是绝对设计不出来的。这个就变成家具跟你的关系了。”

就在采访的前几天,古奇发了一条朋友圈:“这个时代有的人走,有的人飞,走的人羡慕飞的人,所以也飞起来了。但飞起来可能摔断了腿。太多人飞了,所以你不论做什么,都显得特别慢。”

他很怕谈那些大话题,或用意义去说事儿:风投介入、上市、开分店,上亿的钱可以去驾驭。他怕那种感觉。

“什么叫挥霍?如果你的品位驾驭不了你的钱,这就叫挥霍。”他打比方说。“如果我自己都说不出这东西怎么样,就为了做给别人看,这就是挥霍。”

直到现在,古奇都非常看重自己的节奏。他不开那么多分店,怕经营管理这些软性的东西跟不上;不推太多产品,不上市。

在所有人都忙着飞的时代,古奇宁愿像个匠人,慢慢走在自己的节奏里。