走出误区,让估算教学更显精彩

□杨青

走出误区,让估算教学更显精彩

□杨青

估算,是指在计算、测量中无法或没必要进行精确计算和判断时所采用的大致推测。无论哪个版本的新教材,都增加了适合估算的内容,并有了专题的估算教学内容。纵观现在的估算教学,在估算意义、估算策略和估算评价方面均存在着不少误区,针对这些误区,教师可以分别采取对应性的教学策略来提升学生的估算能力。

误区 估算教学 策略

所谓估算,是指在计算、测量中无法或没必要进行精确计算和判断时所采用的大致推测。估算要培养学生对计算或测量的结果能有概括性、整体性的认识和理解,并且要对数量关系和空间形式进行合理的判断和推理,能够提高学生处理和解决实际问题的能力。

估算具有重要的实用价值,人们在日常生活中,常常只需要估算结果,这是教学中首先要搞清楚的一个问题。在教学中,主要有两类现象需要我们估算,一类是纯算式估算。纯算式估算是在数学计算中,用估算的方法测算出值,一般用来检测计算值的正确性,发展学生的估算能力。另一类是根据实际问题进行估算。根据实际问题进行估算,就是应用性估算,在特定的问题情境中进行估算,通过估算可以直接对问题进行解答,而不需要进行精细计算。总结估算现状,分析《义务教育数学课程标准(2011年版)》(以下简称《课标》)对估算的定位以及教材中估算的内容,笔者认为,在估算过程中最主要存在三大类误区,并结合自己的教学实际对这三大类误区提出解决的策略。

误区一:对估算意义理解的误区

在教学中,教师往往把握不好估算教学的要求,缺乏对估算教学意义的理解,使得估算目标难以定位,以致出现了比较极端的做法。如:第一类,教师往往过分注重估算,无论遇到计算题还是实际应用的题目都会说“同学们先估计一下”,尤其在计算课与应用课的观摩课上,在教学设计中都会千方百计地设置一些关于估算的环节。第二类,教师轻视估算教学,只有教材上出现了明确的估算内容才意识到“哦,要估算”。像这样走两极的现象严重影响了估算教学的质量。

策略一:教师要充分挖掘估算教学内容,准确把握估算教学目标。

估算教学着重体现在教师对各册教材中估算题材的挖掘和有目的有计划地渗透上,从期初备课开始,我们就得从整体上把握估算教学的要求,制定准确的合理的估算教学目标。

《课标》提出“重视口算,加强估算,提倡算法多样化;第一学段中结合具体情境进行估算,并能解释估算的过程;在解决具体问题的过程中,能选择合适的估算方法,并养成估算的习惯”。在课程实施建议中指出:“估算在日常生活中有着十分广泛的应用,在教学中,教师要不失时机地培养学生的估算意识和初步的估算技能。”在对学习内容“数感”的解读中也描述到“能估计运算的结果 ,并对结果的合理性作出解释”。

《课标》第14页分析第一学段数与代数的内容,举了8个案例,其中有4个是关于估算的。

【例1】1200张纸大约有多厚?1200名学生大约能组成多少个班级?1200步大约有多远?

【例2】估计一张报纸一个版面的字数。

说明:如将报纸的一个版面折成若干等份,通过其中一份的字数来估计整个版面的字数。

【例3】如果公园的门票每张8元,某校组织97名同学去公园玩,带800元钱够吗?

【例4】估计每分钟脉搏跳动的次数、阅读的字数、跳绳的次数、走路的步数。

从《课标》要求来看,说明新课程切实加强了对估算这一内容的教学,已将估算作为一种运算技能和能力来要求。从现实来看,估算能力是现代社会生活的需要,是衡量人们计算能力的一个重要方面。作为一线教师,更应着眼长远,积极响应新课程提出的要求,充分挖掘教材中的各方面素材,准确把握估算教学的目标。

策略二:教师自身要不断提高估算教学意识,加强估算思想

教师自身的估算意识与思想严重影响着学生的估算意识与思想。古人云:亲其师,信其道。学生具有模仿的天性,尤其是中、低年级的学生,教师在平时的教学中如能经常用估算的思想和方法去解决一些数学问题、检验解题的思路和结果,可以让学生感受到估算的广泛应用,从而培养学生的估算意识。多数教师以为只有在实际应用过程中才真正用到估算,才有估算的意义,实际并非如此。在此以计算教学为例。

在大量的计算课中,教师要意识到存在着大量的估算,只有教师自己重视了,才会引起学生的重视,才能让学生感受到估算的真正作用。(1)计算前进行估算。教师要引导学生在系统计算前进行估算,可分析解出的得数取值大概在什么范围内,这样就为计算的准确性创造了条件。如,在计算11.2×1.8时,可启发学生从三个方面进行估算:一是看乘数1.8是带小数,再根据一个数乘带小数,积一定比11.2大的道理,估算出积一定要比被乘数11.2大;二是根据小数乘法法则估算出这题积的结果应是两位小数;三是看各因数接近自然数几,积一定是在这两个自然数乘积的左右。该题11.2接近11,1.8接近2,积必定在11×2=22的左右。(2)计算中进行估算。对于四则混合运算式题,在计算的过程中,既要观察运算的顺序是否正确,还要对每一步单独运算的结果进行估算,看是否符合计算的有关规律。如计算0.35+2.1×4.9-45×0.24这道题,当做到2.1×4.9这步时,应估算出积应是两位小数,45×0.24的积应比45小得多且是两位小数,计算出的和应是不小于任何一个加数,差应不大于被减数,最后的结果应是两位小数。如每步运算的结果不是在估算的情况之内,那肯定是错的,应及时加以纠正。(3)计算后进行估算。计算后进行估算,就是对照分析解出的得数是否在估计的取值范围内或是否符合客观实际,从而判断出在计算过程中有没有错误。如计算“一个煤矿厂一月份产煤5.75万吨,二月份产煤6万吨,三月份产煤6.38万吨。平均每月产煤多少万吨?”这道题,教师可启发学生分析,求平均每月产煤的吨数应大于5.75万吨,小于6.38万吨。又如计算合格率、成活率、出勤率等应用题时,计算出的结果如超出100%也肯定是错的。计算出的机器台数、零件个数、人数等不是整数的,也肯定是错的。

针对计算,我们也可多设计一些“不计算,比大小;先估计,再测量;估计取值范围……”等等这样的题型。

误区二:对估算策略理解的误区

在平时的教学中教师以一种“以不变应万变”的方法,提早介入“四舍五入”法,要求学生统一用“四舍五入”法来进行估算。“四舍五入”法在近似计算中是最常用的一种方法,在纯粹计算题中通常都是用这样方法取近似值,所以很多教师总认为用“四舍五入”法比较接近实际数。实际上过早地强化“四舍五入”法,就很难会冒出其他独特的想法,有时候估算的结果甚至是不合理的,学生也不会根据实际来确定该如何取近似数,没有思维的发散,更谈不上估算能力的培养。

策略一:创设情境,让学生体验估算的实际意义

兴趣是最好的老师,要培养学生的估算意识和能力,还要求教师要采取多种教学手段,创设深受学生喜欢的教学情境,让学生从估算的过程中体会估算的乐趣,从而改变对估算的态度,激发学生内心产生估算的意识,变“不愿估算”为“喜欢估算”。

【例1】针对一年级的学生,虽然教材上没有明确的估算内容,但是上完《1~5的认识》后,笔者看到过有教师这样设计,用几个看不见的瓶子,里面装着数量不等的石头,教师摇动,让学生听声音猜测里面可能有几颗石头?这是在数感的培养过程中渗透了估计,如可以先猜测3颗,再以3为标准,估计第一个瓶子和第三个瓶子分别有几颗石头?

学习了“5以内的加法和减法”,教师可以设计3+1○3-1、判断5-1=6,3+2=1的对错等这样的题目,渗透估算意识。

策略二:联系实际,让学生体验估算的生活价值

我们要充分利用教材中现有的可供估算的教学资源以及挖掘一些生活中能利用估算解决的实际问题,抓住教育契机,培养学生的估算意识。为什么要学习估算?估算有哪些用处?可以说大部分学生从未思考过这样的问题,他们多数是被动地学习估算,甚至觉得是老师“逼”着他们去估算的。

【例2】四年级上册第60页估算104×49。

教材是这样改编的:秋天到了,学校组织同学们去秋游,有104个同学参加,每个同学的门票价格为49元,准备5000元够么?

问题一出现,学生很快列出算式:104×49≈5000元,5000元够。这时教师提出疑问:“真的够么?”有的学生马上产生疑义“好像是不够的”。于是组织学生分组进行讨论,得出“因为把104看成100少看了4,4×50=200;而把49看成50,多看了1,1×104=104,200比104大,所以不够”的结论

这里教师有责任引导学生比较不同策略的不同后果,让学生在交流的过程中感受到估算的实际价值和策略的选择,而不是单纯告诉学生如何去估算:把接近整十、整百的数看作是整十、整百的数,再口算,这是不够的。

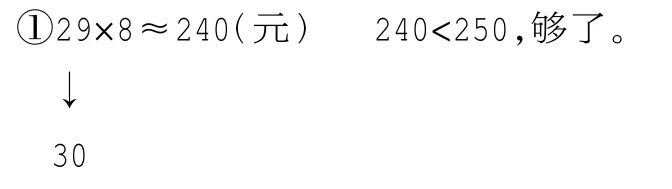

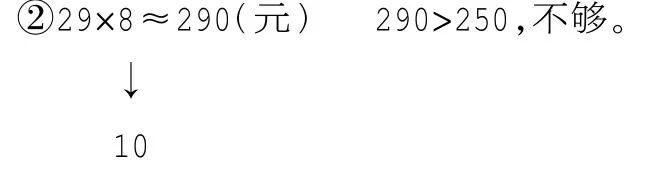

【例3】每张门票8元,29个同学参观,带250元钱够吗?学生可能会想:

关键在于学生对结果的合理性作出的解释,如估成30×8比准确数大,估成29×10比准确数大了2个29元。

所以让学生明确估算的价值是十分必要的。只有明确了估算的价值,才会产生估算的内在动力和学好估算的迫切需求。那么估算的价值主要体现在哪几个方面呢?

1.估算可以用来检验解题思路及结果是否正确。

2.估算可以用来比较大小,从而让学生体验到估算解题的优越性。

3.估算可以用来解决一些不需要准确计算结果或无法计算出精确结果的问题。

此外,经常运用估算还能提高口算能力,促进观察、判断、推理、表达等多种思维能力的发展,形成解决问题的策略意识。

策略三:感悟方法,让学生体验策略的多样化

【例4】二年级上册第32页练习六第一题:估算一下,下面哪些算式的得数比80大?

90-11 31+52 23+41+29 98-17 38+39 100-10-12

在90-11中,学生把11看作10,得数就比80大,而实际却比80小,在100-10-12中也如此。像类似于这样的题,往往听到老师在说“像这样的题,口算快的同学,还不如口算方便,多此一举”。因为这里涉及的数是两位数,对学生来讲精确计算并不难,题目中并没有显示出估算的优越性。这也是正式在教材上提出估算,如果没有一年级时候的适当渗透,出现这样的题目学生会一下子手足无措。

【例5】先估计,再计算:378×5 523÷9

第一题乘法尚且还可以,第二题除法学生往往先精确计算,再写出结果的近似数。估算方法的缺失,是将9近似看成10呢?还是将523估成另一个数?523是估大还是估小比较好?如将523改写成543可能又好一些,还涉及数感的好差。

综上所述,笔者粗略地整理了常用的估算方法,