耕耘法治 造福人民

——专访第七届全国人大常委会内务司法委员会副主任委员、司法部原部长邹瑜

文/赵乙泽

耕耘法治 造福人民

——专访第七届全国人大常委会内务司法委员会副主任委员、司法部原部长邹瑜

文/赵乙泽

2016年4月17日,中共中央、国务院转发了《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。

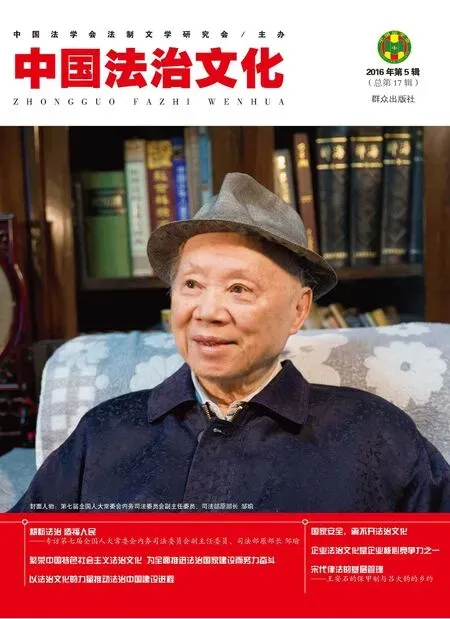

这一通知距离“一五”普法提出,已经整整30年。在中国法学会法治文化研究会奠基之作《中国法治文化概论》的首发式上,我们有幸见到了设计“一五”普法的共和国司法部原部长邹瑜同志。这位96岁的法治前辈,精神矍铄、思维活跃、眼神犀利,唯有花白的头发,让我们仿佛看到了这位共和国法制建设功勋老人的往昔峥嵘岁月。邹瑜老部长是一位与法结缘一辈子的司法工作者。他担纲过执法、立法、普法重任,先后供职于多个法治单位,当过公安局局长、司法部部长、中国政法大学校长、全国人大常委会委员、中华全国律师协会会长,他还是中国法学会法制文学研究会名誉会长,是中国法治建设的重要历史人物。几十年来,老部长无论是身居司法一线还是退休之后,始终凝聚对中国法治建设的关注,坚持不懈地奉献着自己的心力和智慧。

本刊编辑部向老部长提出采访的请求,他很爽快地答应了。下面就让我们通过对邹瑜同志的访谈,一起聆听新中国法治建设那些鲜为人知的故事。

《中国法治文化》:30年前,您担任司法部部长时曾经提出“争取用五年左右的时间,在全体公民中普及法律常识”的构想,主导司法部向全国人大提交了全民普法“一五规划”,全国人大常委会审议通过了《关于在公民中基本普及法律常识的决议》,并且得到党中央的高度赞同和国务院的鼎力支持,随后就在全国轰轰烈烈展开“一五”普法,推动了中国法治普及化、平民化的历史纪元。如今30年过去了,今天我们已经迎来“七五”普法又一轮普法热潮的兴起,我们有理由相信它将劲推中国法治文化建设的发展。您作为中国普法活动的倡导者、亲历者,能向我们的读者谈谈您对于我国的普法历程的真切感受吗?您对我国的法治普及的现状怎么看?

邹瑜:我们过去的普法活动,首先最基本,是让全国人民知道了要守法,不能乱来。党和政府带头宣传法制建设,宣传法律常识,中国的老百姓见证了法制不健全的历史,受到了无法治的严重伤害。因此,当全国人大一经做出普法五年规划的决议,他们就能够积极响应并且认真参加全民普法活动,当时的历史条件下要求普法成了民众呼唤法治意识的朴素表达。

曾经有几个国家的司法部领导人,包括当时的德国司法部部长、美国司法部部长,来我国访问时跟我说过,他们对中国法治方面最深的印象就是中国普法的成就,这种普法在他们国家都不可能做到。因为中国的普法是从中央政府到基层部门,自上而下,统一部署,贯彻执行,行之有效。中国的普法活动,具有很强的执行力和超高的效率,这在他们国家是无法想象、很难做得到的。这一点让我觉得很是高兴、自豪。

当然,从我国法治的普及现状来说,还并没有达到我们最终的目标。中国是个人口大国,地区发展不平衡,经济、文化的不发达,增加了普法的复杂性和困难性,让13亿人口都能够知法守法,并非易事。但是,长远看来,我们全民普法的目标要实现是完全可能的。因为我们有党和政府的领导,我们国家能够中央一声令下,地方就贯彻到底,这就保证了普法的效率。再者,对于普法,我们需要结合实际来推动。拿偏远贫困地区来说,当地的经济不发达,就业不好,各方面问题和矛盾都会加深。这时候首先需要发展经济,调动群众积极性,让大家搞好生产。要搞好生产工作,就需要提高群众的文化水平和教育水平。此时,法治思维应融入到文化教育中,把法治思想作为生产知识的一部分输送给他们,让他们懂得如何在法律的框架内发展经济、运用法律武器维护自身的权益,等等。

法治的建设建立在经济基础上,普法工作不是硬碰硬的强行灌输,要将普法与实际相结合,融入生活再教给老百姓。

《中国法治文化》:您曾认为,“按照我们党历来的工作经验,凡事只要领导干部带头动作起来,下面就跟着办。”所以,您在“一五”普法期间,致信时任中共中央总书记胡耀邦同志,建议在中南海举办法制讲座,并成功举办了四次。这一传统后来也被延续下来,到今天发展成为中央高层领导人集体学法的一种很好的学习制度,是我国确立建设中国特色社会主义法治国家的重要保障。您觉得党的领导干部在当下的法治建设工作进程中,该如何起到更好的带头作用?

邹瑜:党政领导干部在任何时候,都应该给老百姓和全社会起到良好的带头作用,在依法治国的建设中更是至关重要。就我们的领导干部而言,知法守法的界限,应该比普通人规定得更加严格,其知法守法的程度,要跟他们的工作进退紧密结合。知法守法应该成为考核官员工作成绩的重要指标之一。领导干部不仅要自己做到知法守法,更要注意在工作中严守法治精神,不能以权代法。现在党中央领导集体把依法治国提到了很高的高度,全国人民都感到我国法治建设很有希望,法治的力量是治国安邦的重要支柱力量,是人民福祉的重要源泉。任何忽视法治建设的言论和行为都是不可取的,尤其是广大领导干部更要做到这一点。

《中国法治文化》:您曾担任中国政法大学校长,您对中国法律人才的培养怎么看?对当今中国的法治教育,您觉得还有哪些需要改进的地方?

邹瑜:对于法治人才的培养,我始终认为,学法律的学生,要更高标准地要求自己。除了要学好本专业的课程,更需要涉猎一些其他学科的知识。尤其像医学、建筑、金融、文化等多个领域,不求全通,但务必能精通一门,这样就能够更好、更有针对性、更有效率地做好法律工作,促进自己的成功,也能够更好地服务于人民。

《中国法治文化》:您经历了新中国职业律师从无到有再到发展壮大的全过程,还是中华全国律师协会第一任主席。2015年9月,作为司法改革工作的一部分,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合出台了《关于依法保障律师执业权利的规定》,强调法检公司等各单位尊重律师,健全律师执业权利保障制度。这一规定,对于律师的行业改革,有何积极作用?

邹瑜:这一个规定,也是体现了中央对律师行业改革、对司法改革的重视和决心。律师的权益,是很值得注重的。长期以来,我国的律师在诉讼过程期间得到的保障不够,尤其是党政机关干扰较多。所以,我们老百姓平常总是在讲:到底法大还是权大?官员以权代法的事情发生得多了,那法律的权威性就要受到质疑了。律师是为法律服务的,如果律师的权益得不到保障,在工作中无法放开手脚,我们的法治建设,最后一定会受到影响。

法检公司,法院、检察院和公安部门的工作与律师的工作侧重点依照法律规定有所不同,律师偏重从保护当事人合法权益上做文章,因此,律师对案件的认识与法官、检察官、公安人员的认识有区别,有时甚至是对立的,这种现象极为正常。只有使律师权益得到法制保障,律师才敢坚持履行维护当事人合法权益的法定职责。司法部是管律师的,有职责推动我国律师的保障制度建设。对于这个问题,我认为还有很长的路要走。要落实好两院三部委的这个规定,就需要我们的各个工作部门的认真贯彻执行和相互配合。这一点我曾经跟司法部副部长赵大程同志讨论过。各个部门理当遵守法治精神,尊重律师权益,共同维护我们的法治建设。

《中国法治文化》:您对法治文化这一概念有何理解?法治文化建设对于我国社会主义法治建设有何意义?

邹瑜:法治文化其实是一直存在的,只是这个词语近几年才被正式提出。十八届四中全会提出建设社会主义法治文化,这对于法治社会的建设有非常重大的意义。我们谈建设法治文化,其实是在说一个领域的建设,不容小觑,理应重视。

我们这个会,原来叫“法制文学研究会”,现在要更名“法治文化研究会”,就是因为法治文化涵盖范围广泛,可容纳的东西更多。各个党政机关、部队、学校等单位,理应把法治建设作为本身建设的一部分,加强法治宣传教育,树立法治思维,将法治文化元素融入日常生产、学习中去,才能够更好地促进我们的社会主义法治建设。

《中国法治文化》:您刚刚参加了《中国法治文化概论》一书的首发式。这本书被一些学者评价为“中国法治文化的开山之作”,您如何看待它出版的文化意义?

邹瑜:这本书在今天这个环境下出版,是非常有意义的。我们国家越来越重视法治文化建设,这是我们社会主义法治建设的重要组成部分。《中国法治文化概论》光放在书店去卖是不够的,而是要真正落到实处,让更多人能够看到、读懂这本书。让人们通过认真学习这本书,能够全面地了解法治文化的方方面面;让更多人,尤其我们的党政干部们,能够通过这本书,涵养法治文化,对于法治文化有更深层次的体会和领悟,在日常工作、生活中弘扬法治文化,按法治思维办事,这才能让这本书的撰写与出版更具时代意义。

《中国法治文化》:您曾与一些分管法治的党和国家领导人在一起工作,为中国的法治建设做了许多努力。能否请您跟我们分享一两个你们当时经历过的有关法治方面的小故事?

邹瑜:1980年习仲勋同志当选为五届全国人大常委会副委员长后又兼法制委员会主任,我担任法制委员会副主任;1988年,他当选七届全国人大常委会副委员长后又兼内务司法委员会主任委员,我被选为主持工作的副主任委员,所以,前前后后,我有幸在他的直接领导下工作达七年之久。其间,习仲勋同志亲自领导多部法律、条例的起草,亲自主持多部法律、条例的审议,指导了法律监督。他为中国的社会主义法治建设做出了重大的贡献。今天我们谈了不少当年普法的工作,习仲勋同志就曾跟我说过,普法工作要“抓两头”,一头是高层领导,一头是小学生。他的话在今天看来,也极具指导意义。给高层领导普法,是让他们知法守法,自己不犯法,也不以权乱法;给小学生普法,是法治教育的必然。这个“抓两头”,正是抓住了普法工作的两个关键点。

我们提议进行“一五”普法活动的时候,是彭真同志主管政法工作。彭真同志在1984年提出:把法律交给人民。当时也是我国加强民主法治建设的重要时期,法制宣传工作刻不容缓。我去辽宁省本溪考查,发现本溪钢铁公司的领导干部带头给职工上法制课,经过几次蹲点观察,我发现这个法制课深受欢迎而且很有实效,就开始总结经验,帮他们制订了全面普及法律常识的规划。由此,想到了要“争取用五年左右的时间,在全体公民中普及法律常识”。我们考虑到全民普法规划是一个大的系统工程,这项工作光靠司法行政机关和公检法机关还远远不够,于是我们在六届全国人大常委会第十三次会议上,提交草案给全国人大常委会审议。当时多数常委会委员赞成,也有少部分人认为难以实现。彭真同志专门找我去办公室问:“中国80%都是农民,文化程度很低,要在五年之内普及法律,能做到吗?”我说:“彭真同志,群众有学法、用法的迫切要求,而且我们是普及法律常识,不是法律知识,只要普及基本的法律就可以了,五年时间可以做到。”彭真同志听完我的汇报后说:“决议草案可以交大会表决通过,一旦通过,你们就要努力工作,保证实现。”几天后,人大常委会会议通过了《关于在公民中基本普及法律常识的决议》,接着中共中央和国务院转发了《关于向全体公民普及法律常识的五年规划》的通知,这样,“一五”普法规划,就在全国推展开来了。

《中国法治文化》:您对我们《中国法治文化》,有什么期望?

邹瑜:作为一本法治文化的杂志,希望你们的刊物,既要专业化,又要通俗化;既有高层次的理论性东西,又能用通俗易懂的方式传播出来,兼具专业性和通俗性,做到雅俗共赏,让更多人爱看、看得懂。希望你们越办越好,越办越成功。