有必要在鄱阳湖建闸吗?

□ 刘 霁

有必要在鄱阳湖建闸吗?

□ 刘 霁

中国水利水电科学研究院水资源研究所所长王浩、中国水利水电科学研究院副院长胡春宏两位中国工程院院士力挺鄱阳湖水利枢纽工程后不久,曾参与该工程影响研究的湿地生态专家雷光春发出不同的声音。

北京林业大学自然保护区学院院长、教授雷光春表示,“从湿地生态与候鸟保护的角度看,没有建设鄱阳湖水利枢纽工程的需求”。

雷光春说,鄱阳湖水情变化是流域气候、江湖交互作用以及湖盆形态等多重因素共同作用的结果。近年鄱阳湖极端水情变化对湿地植被分布产生一定影响,但对湿地植被群落结构、沿高程带状分布格局以及群落演替影响不明显。因此,没有建设鄱阳湖水利枢纽工程的需求。

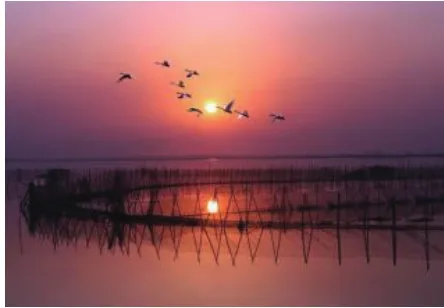

雷光春还表示,对越冬水鸟而言,枯水期最佳水位在8~10m。而按目前鄱阳湖水利枢纽运行方案,最低水位在10m,绝大部分时间控制在11m以上,这会影响部分越冬水鸟的食物资源。鄱阳湖是一个过水性、吞吐型湖泊,与长江保持了长期的天然联系,江湖连通有效地保护着湖泊的水质和生物多样性,为鱼类和江豚等水生生物江湖洄游提供了天然通道,鄱阳湖与长江的天然联系是湿地发育的重要水文环境。在自然和人为活动双重作用下,在鄱阳湖中分布有众多洼地,丰水季节连成一片,形成广阔的湖泊水域,枯水季节则形成湖中湖(俗称“碟形湖”)的独特湿地景观,这也为鄱阳湖生物多样性的孕育提供了丰富的异质化生境条件。

近50年来,鄱阳湖平均水位呈微弱降低趋势,2006年以后枯水期水位下降趋势较为明显。鄱阳湖极端水情变化对湿地植被分布产生一定影响,但对湿地植被群落结构、沿高程带状分布格局以及群落演替影响不明显。

尽管2006年以来极端枯水年低滩植被秋季下延趋势明显,但植被覆盖面积变幅仍在历史变幅范围内,主要湿地植被群落结构、群落生物量以及优势种重要值与物候期也无明显变化。

长期以来,鄱阳湖湿地生物适应了高幅度水文波动,对极端水情具有相应的适应机制与生存策略,短暂的极端水文变化对湖区生物不会产生明显影响。

当然,枯季提前和枯季频繁出现超低水位的变化特征如果成为常态,将不可避免对鄱阳湖湿地生态系统产生影响。然而,水文情势变化是否为长期趋势仍有不确定性,近年来鄱阳湖湿地生态特征尚未发生重大变化,枯水期持续低水位对湿地生态系统结构与功能尚未产生显著影响。鄱阳湖水利枢纽工程将缩小枯水期水位波动幅度,有可能减少越冬水鸟生境多样性,并影响候鸟食物资源。

雷光春说,鄱阳湖水利枢纽工程的建设对鄱阳湖国际重要湿地的生态特征及其服务功能的影响,将会直接传递给鄱阳湖周边社区和长江下游地区,尤其是东亚-澳大利西亚候鸟迁徙路线的22个国家和地区。鄱阳湖湿地生态特征目前处于有可能发生重大变化的前期阶段,有必要按照《湿地公约》的规定,履行必要的履约义务,将鄱阳湖国际重要湿地列入蒙特勒记录,并将这次评估结果通报《湿地公约》秘书处和相关缔约方。