基于土地利用变化的四川省碳排放与碳足迹效应及时空格局

彭文甫,周介铭,*,徐新良,罗怀良,赵景峰,杨存建

1 四川师范大学,地理与资源科学学院,成都 610068 2 四川师范大学,西南土地资源评价与监测教育部重点实验室, 成都 610068 3 中国科学院资源环境科学数据中心,北京 100101

基于土地利用变化的四川省碳排放与碳足迹效应及时空格局

彭文甫1,2,周介铭1,2,*,徐新良3,罗怀良1,2,赵景峰1,2,杨存建1,2

1 四川师范大学,地理与资源科学学院,成都 610068 2 四川师范大学,西南土地资源评价与监测教育部重点实验室, 成都 610068 3 中国科学院资源环境科学数据中心,北京 100101

土地利用变化的碳排放与碳足迹研究对了解人类活动对生态环境的扰动程度及其机理、制定有效的碳排放政策具有重要意义。采用1990—2010年四川省能源消费数据和土地利用数据,通过构建碳排放模型、碳足迹及其压力指数模型,对研究区20年来土地利用的碳排放及碳足迹进行了定量分析。结果表明:(1)土地利用变化的碳排放和能源消费碳的足迹呈显著增加趋势。碳排放增加5407.839×104t,增长率达143%;能源消费的碳足迹增加1566.622×104hm2,四川全省的生态赤字达1563.598×104hm2。(2)建设用地和林地分别为四川省最大的碳源与碳汇。20年间建设用地的碳排放增加5407.072×104t,增长率达126.27%,占碳排放总量的88%以上;林地的碳汇减少10.351×104t,但仍占四川省碳汇的96%以上。(3)土地利用碳排放、碳足迹和生态赤字存在明显区域差异。成都平原区碳排放、碳足迹压力最大,生态赤字严重,西部高山高原区和盆周山区碳排放、碳足迹最小,未出现生态赤字;成都、德阳、资阳和内江等地的碳排放、碳足迹压力最大,生态赤字最严重,甘孜、阿坝等地的碳排放、碳足迹最小,未出现生态赤字。(4)土地利用结构与碳排放、碳足迹存在一定的相互关系,趋高的碳源、碳汇比导致土地利用的碳源效应远大于碳汇效应。因此,四川省减排的重点应该在保持或增加现有的林地的同时,主要以降低建设用地的碳排放、碳足迹为主。

土地利用;碳排放;碳足迹;能源消费;碳足迹压力指数

土地利用/土地覆被变化(LUCC)是影响陆地生态系统碳循环的重要因素,在全球陆地与大气碳交换中起着重要作用[1- 2],对全球气候变化的影响已受到越来越多的关注。加强对碳排放相关领域的研究,对于理解碳排放及其循环的规律、机理,提出有效的节能减排措施,制定区域差别化的碳排放政策,具有重要的理论和现实意义[3]。

目前国内外已经开展了土地利用变化的碳排放的研究。Liu[4]等使用集成生物圈模拟框架和30—60 m分辨率的土地覆盖变化数据,对加利福利亚森林、灌丛和草原的碳变化进行了研究。Terry L.Sohl[5]等进行了旨在寻求解决美国温室气体通量和潜在缓解策略的土地利用变化模拟框架的研究。方精云[6]等对1981—2000年间中国森林、草地、灌草丛以及农作物等陆地植被的碳汇进行了估算, 并对土壤碳汇进行了讨论;葛全胜[1]等研究了过去300 a中国土地利用、土地覆被变化与碳循环;邓吉祥[7]等采用LMDI分解方法,将碳排放的影响效应分解为人口、经济发展、能源强度和能源结构等效应,探讨了中国碳排放区域差异变化的原因与规律;赵荣钦和黄贤金[8]采用 2003—2007年江苏省能源消费和土地利用等数据, 通过构建能源消费的碳排放模型, 对江苏省5年来能源消费碳排放进行了核算, 并通过土地利用类型和碳排放项目的对应,对不同土地利用方式的碳排放及碳足迹进行了定量分析。张梅[9]等利用中国的植被类型图、土壤类型图以及土地利用遥感影像、借助ArcGIS 9.3的空间分析功能,对全国各种土地利用类型转变的碳排放强度进行了研究。Zhang[10]等基于扩展的LMDI模型,对安徽省建设用地变化的碳排放效应测度进行了研究。刘国华等[11]依据建立的不同森林类型生物量和蓄积量之间的回归方程,对我国近20年来森林的碳储量及其对全球碳平衡的贡献进行了推算。蓝家程等[12]采用碳排放模型、碳足迹模型对重庆市不同土地利用方式碳排放效益、碳排放量的影响因素以及能源消费碳足迹变化进行了分析。总之,国内外的研究主要集中在土地利用/覆被变化对碳循环的影响方面[1,13- 14],对不同土地利用方式的碳排放效应研究还需要进一步加强[2]。因此,建立土地利用变化与能源消费碳排放之间的定量关系,有助于理解区域土地利用变化与碳排放的相互作用机制, 并为未来面向低碳经济的土地利用调控提供理论依据[2]。

生态足迹分析理论是由加拿大学者William E.Rees[15]1992年提出,并主要由Wackernagel[16]等对生态足迹理论进行了完善。生态足迹方法通过比较人类活动消耗的自然资源与自然生态系统所提供的生态承载力来定量的判断研究区域的可持续发展状态[17]。目前国内外研究主要集中在3个主要方面[18]:一是理论方法的研究,如生态足迹模型的修正[19- 20]、生态足迹因子分析[21- 23]等;二是针对不同对象、不同时空尺度的研究[21- 23];三是应用领域的扩展,如能源消耗、交通、旅游、国际贸易、消费品、森林等领域以及区域可持续发展能力、生态安全评价与环境评价等[24- 25]。总之,从空间角度来研究区域内部的动态变化以及空间动态差异的相对较少[18]。

碳足迹 是在生态足迹的概念基础上提出的[26],它是对某种活动引起的 (或某种产品生命周期内积累的) 直接或间接的CO2排放量的度量[27],能够直观衡量自然系统对人类活动碳排放的响应[28]。作为人类活动对环境的影响和压力程度的衡量, 碳足迹成为近年来生态学研究的热点领域[2]。国际上对碳足迹主要有两种理解:一是将其定义为人类活动的碳排放量[27,29- 30],即以排放量来衡量;二是将碳足迹看作生态足迹的一部分,即吸收化石燃料燃烧排放的CO2所需的生态承载力[27,31],即以面积来衡量。碳足迹自提出以来已在家庭住户[32]、 大都市区[33]的碳足迹估算和模型比较[34]等方面研究取得了一定进展;国内学者对于不同土地利用类型[8]、不同产业[35-36]的碳足迹以及全国尺度上的碳足迹时空格局[36-38]也做出了探索。这些研究为开展碳动态的进一步研究奠定了基础,但目前对于中国的碳排放和碳足迹格局分析仍处于起步阶段[26]。

近年来,快速的工业化、城市化,人类活动对土地生态系统的扰动日益显著,资源环境面临空前的压力。本研究在国内外最新的研究结果的基础上,利用不同时相的遥感数据,通过构建能源消费的碳排放、碳足迹模型和碳足迹压力指数模型,对20年来四川省土地利用的碳排放、碳足迹进行较为详细的评估和分析。这一研究对区域碳循环及其影响机制和减排、缓解、适应气候变化具有重要的意义[39]。

1 研究区概况

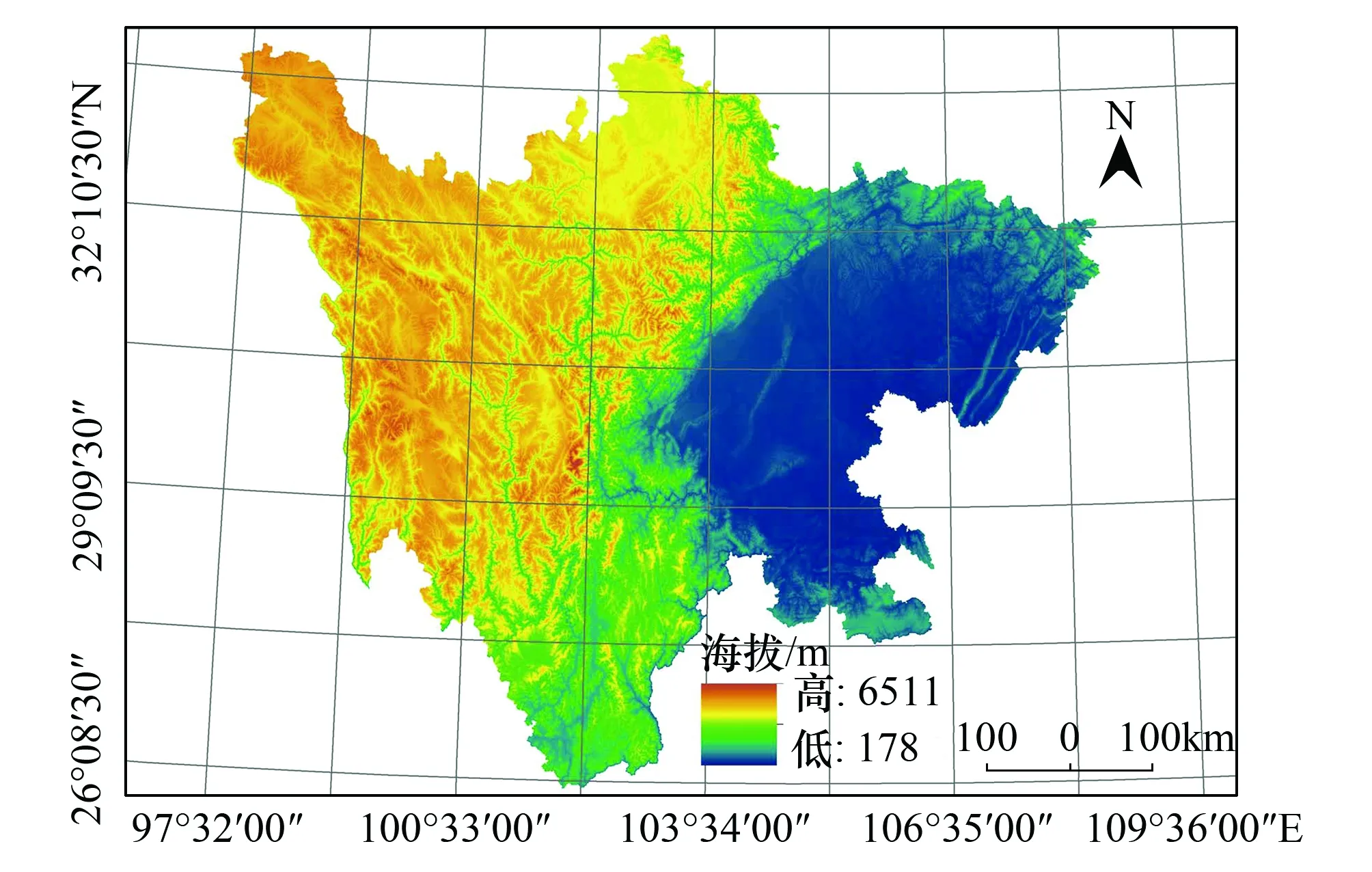

图1 研究区位置Fig.1 The location of study area

四川省位于97°21′—108°31′E,26°3′—34°19′N之间,地处我国大陆地势青藏高原和长江中下游平原的过度地带,地势西高东低,西部为高原、山地,海拔多在4000 m以上,东部为盆地、丘陵,海拔多在1000—3000 m之间(图1)。土地面积约48.39×104km2。气候区域差异明显,川西高原的气候垂直分布现象明显,1月平均气温-9.3℃,7月为11—17℃,年均降水量500—700 mm;四川盆地为亚热带湿润气候,1月平均气温3—8℃,7月25—29℃,年均降水量为1000 mm左右。

2 研究方法

2.1 数据及处理

(1)土地利用利用数据是以1990—2010年5期Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,通过人工目视解译获取。数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)。通过野外调查实地验证,土地利用一级类型综合评价精度达到94.3%以上,满足1∶10万比例尺用户制图精度[40- 41]。通过ArcGIS 10,用四川省矢量行政边界裁剪、经过重采样为100 m的四川省5期土地利用数据;应用ENVI 4.8对土地利用数据进行了重编码和归类,将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地等6类。

(2)社会经济数据主要来源于《四川省统计年鉴》(中国统计出版社,1991—2011年)和《中国能源统计年鉴》(中国统计出版社,1991—2011年)。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用程度变化

土地利用程度指数的计算公式:

(1)

式中,Ld示土地利用程度指数,Ai是第i级土地利用面积(hm2),Ci是第i级土地利用程度分级指数,Hj是土地利用评价区域内土地的总面积(hm2)。

2.2.2 土地利用的碳排放估算模型

土地利用的碳排放估算主要涉及耕地、林地、草地、水域、未利用地和建设用地的碳排放与碳吸收。耕地的农作物通过光合作用吸收空气中的CO2,但绝大多数农作物在短期内又通过呼吸作用释放到空气中去,农作物生物量作为碳汇的效果不明显[6]。因此,建设用地和耕地为主要碳源,产生碳排放;林地、牧草地、水域和未利用地为碳汇,产生碳吸收。因此,土地利用的碳排放估算模型可表达如下:

(2)

式中,Ce为碳排放量,ei为第i种土地利用类型产生的碳排放(吸收)量;Ai为第i种土地利用类型(耕地、林地、草地、水域、未利用地)面积,αi为第i种土地利用类型的碳排放(吸收)系数;Cb为建设用地的碳排放量;mj为化石能源消费量,βj为标准煤换算系数,γj为碳排放系数。

(1)耕地、林地、草地、水域、未利用地碳排放系数的确定

1)耕地的碳排放系数 据Cai Zucong[42]、何勇[43]的研究,认为农作物的碳排放系数为0.504kg m-2a-1,碳吸收系数为0.007 kg m-2a-1;依据李颖等[44]、苏雅丽[45]等的研究所确定耕地的碳排放系数为0.422 kg m-2a-1,取其以上研究结果的均值,得出耕地的碳排放系为0.4595kg m-2a-1。

2)林地和草地的碳排放系数 据方精云[6]、肖红艳[46]等的研究,林地和草地的碳排放系数分别采用-0.581 kg m-2a-1和-0.021 kg m-2a-1;又据李颖[44]等和苏雅丽[45]等的研究所确定林地和草地碳排放系数的分别采用-0.644 kg m-2a-1和-0.02 kg m-2a-1,取其以上研究结果的均值,得出林地和草地的碳排放系分别为为0.6125 kg m-2a-1和0.0205 kg m-2a-1。

3)水域的碳排放系 据赖力[47]、段晓男[48]等的研究,中国水域和五大湖区水域的平均碳汇系数分别为-0.0248 kg m-2a-1和-0.0253 kg m-2a-1,采用其均值来估算水域碳排放;水域的碳排放系数取-0.0253 kg m-2a-1。

4)未利用地的碳排放系数 四川省未利用地有的是碳吸收、有的是碳排放,但都较弱,碳排放较低;根据赖力[47]的研究,未利用地的碳排放系数取-0.0005 kg m-2a-1。

(2)建设用地的碳排放系数确定

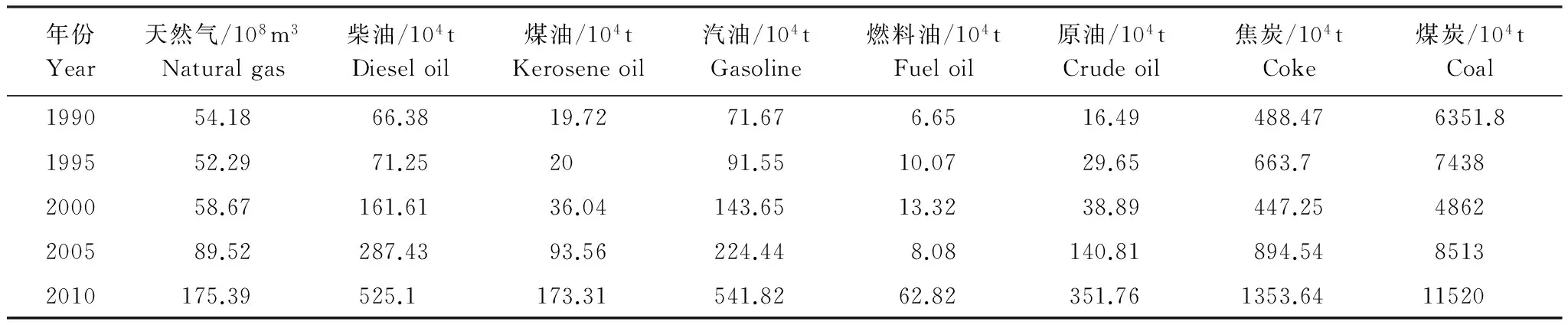

建设用地承载大量的人类活动消耗的能源,不能直接利用建设用地面积数据计算[45],只能通过建设用地利用过程中消耗能源间接估算碳排放[6,39],考虑到建设用地的碳排放计算时,需将煤炭、石油和天然气等能源消费量换算成标准煤,按照文献[39]确定化石能源的转化系数[39],1990—2010年四川省能源消费量(表1)。

表1 1990—2010年四川省能源消费量

2.2.3 生态足迹、生态承载力和生态赤字的计算方法

按照把碳足迹的定义人类活动的碳排放量[27,29- 30]理解,计算碳足迹的方法中比较典型的有投入产出法和生命周期评价法[49]。投入产出法适于宏观层面,但我国投入产出表5年一编,数据难以获取;而生命周期评价法适于微观产品层面,但生命周期阶段和边界难以界定[49]。因此,针对区域碳足迹而言,以上方法都显得不太适用[49]。目前在计算区域化石能源碳足迹模型中,由生态足迹模型中计算化石能源足迹的模型演变而来的碳汇法仍是比较普遍的模型[49]。采用改进模型来计算化石能源消费的碳足迹,其中比较有代表的改进模型包括尝试用区域净初级生产力来代替区域的碳吸收能力[50- 51]和尝试用净生态系统生产力来代替区域的碳吸收能力[35]。基于陆地碳循环的过程研究认为在短时期内对陆地碳循环有较大作用的是净生态系统生产力,用净生态系统生产量(NEP)来分析化石能源的碳循环更加妥当[52]。

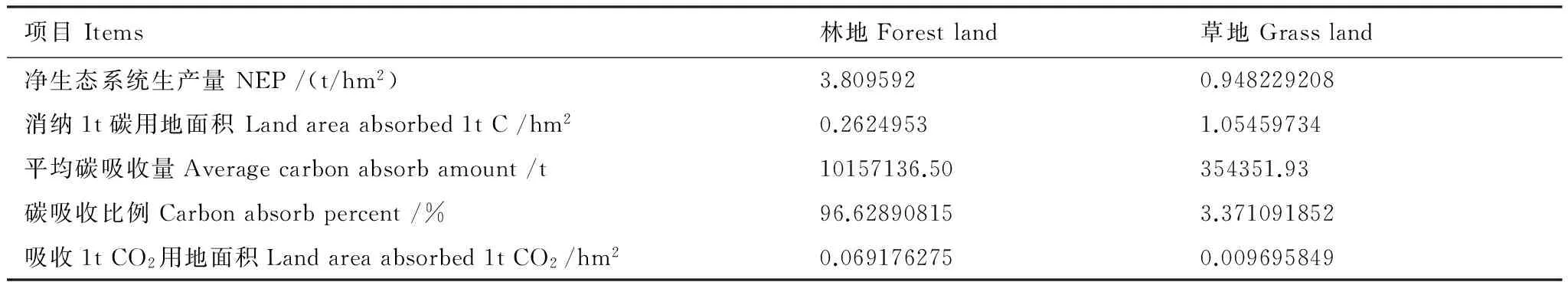

因此,基于William E.Rees[15]和Wackernage[16]等提出的生态足迹的概念和计算方法,再据赵荣钦[35]等、谢宏宇[52]等的碳足迹计算方法,本研究将碳足迹定义为吸纳人类经济活动排放的温室气体所需要的生物生产性土地面积,用以衡量四川省生态承载力和人类经济活动对自然界的影响。NEP是1 hm2的植被1年能够吸纳的碳量[52],能够反映植被的固碳能力。由于对于农田生态系统是否存在净吸收和吸收量的大小上都存在一定的争议[49],本文只考虑林地和草地生态系统的净吸收能力。基于NEP的化石能源生态足迹的计算方法:首先,计算四川省化石能源的碳排放量;其次,根据四川省森林和草地的碳吸收总量,划分CO2吸收量的份额;最后,通过各自的NEP计算吸收化石能源燃烧排放的CO2所需的森林和草原的面积。基于NEP的化石能源生态足迹计算模型为:

(3)

(4)

Ed=Cf-Ec

(5)

式中,Cf为化石能源碳足迹(hm2),Ec为生态承载力(hm2),Ed为生态赤字(hm2),Cs为不同土地利用方式的碳吸收量(t),j为煤炭类、油类和天然气类等化石能源,mj为化石能源消费量,βj为标准煤换算系数,γj为碳排放系数,Pf、Pg分别为四川省森林草地碳吸收比例,EPf、EPg分别为全球森林和草地碳吸收能力[40],即NEP(t C/hm2)。赵荣钦[35]等、谢宏宇[52]等的碳足迹计算方法,吸收1t CO2所需的相应生产性土地面积计算结果见表2。由表2可知,森林和草原对碳的吸收比例为96.63:3.37,即1 t C 中0.9663t由森林吸收,0.03371t由草原吸收。

2.2.4 碳足迹压力指数

本文构建碳足迹压力指数来反映人类社会对区域生态系统的扰动影响,并将其定义为陆地生态系统碳源与碳汇效应之比,计算方法如下:

Cp=Cm/Cs

(6)

式中,Cp为碳足迹压力指数;Cm为不同土地利用方式的碳源(104t),Cs为不同的土地利用方式的碳汇(104t)。

表2 主要生产性土地碳吸收系数

当Cp<1时,表明碳排放小于碳吸收,区域陆地生态系统仍有碳吸收的能力;Cp=1时,反映区域碳排放与区域陆地生态系统的碳吸收能力处于均衡状态;Cp>1时,表明区域碳排放大于区域陆地生态系统的碳吸收能力,碳循环生态系统压力过大。

2.2.5 皮尔逊相关系数

利用皮尔逊相关系数公式,可计算土地利用程度与碳源、碳排放、碳足迹和生态赤字之间的相关系数。利用皮尔逊相关系数公式为:

(7)

式中,r为皮尔逊相关系数,x和y分别为土地利用程度和碳源、碳排放、碳足迹和生态赤字,n为四川省市、州数目。

3 结果与分析

3.1 土地利用覆被变化

四川省土地利用以耕地、林地和草地为主,约占总面积的94%以上,水域和未利用地较少(表3,图2)。由表3可见,四川省土地利用变化表现为建设用地和草地比例增长迅速,耕地和林地面积显著减少最多,草地、水域面积增加,未利用地面积减少;主要原因是四川省快速工业化和城市化,导致农业用地流转加速。1990—2010年间,草地占全省面积的35%以上,具有景观基底性质,其次是林地、耕地;耕地和林地的减少面积最多,分别达19.663×104hm2和16.876×104hm2。

四川省土地利用在不同时段,具有不同的变化特征(表3)。1990—1995年间,耕地、林地和未利用地减少,而草地、水域和建设用地增加,其中林地和草地面积分别减少和增加最多,建设用地面积增加比例最大;1995—2000年间,耕地、林地和未利用持续减少,水域和建设用地增加持续增加,其中耕地和建设用地分别减少和增加最多;2000—2005年间,耕地、林地面积持续减少,其余土地利用类型面积增加,其中耕地和建设用地分别减少和增加最多;2005—2010年间,耕地和草地面积减少,其余土地利用类型面积增加,其中耕地和建设用地分别减少和增加最多。

由图2可知,耕地主要分布在凉山、南充和宜宾等市、州,耕地面积分别占全省面积的2.128%、2.210%和2.026%以上;林地、草地、水域和未利用地主要分布于凉山、甘孜和阿坝等3州地区,其中林地面积分别占全省面积的6.730%、9.145%、5.653%,草地面积分别占全省面积的3.462%、17.931%、10.479%;建设用地主要集中在成都平原及其附近地区。

3.2 土地利用碳排放效应

根据碳排放计算模型、土地利用数据以及能源消耗数据,计算得出1990—2010年四川省土地利用的碳源、碳汇及碳排放量(表4)。据表4可知,1990—2010年四川省的碳排放处于持续增加状态,碳排放量由1990年的3781.223×104t上升到2010年的9189.062×104t,增长率达143.018%,年均增长7.151%。

表3 1990—2010年四川省土地利用变化

图2 四川省1990—2010年土地利用格局Fig.2 Land use patterns in Sichuan Province from 1990 to 2010

土地利用的碳排放受到碳源与碳汇的影响。四川省土地利用的两大碳源中,以建设用地的碳排放为主,研究期内处于快速增加状态,碳源排放约占总碳源排放量的88%以上,其变化趋势已显著影响到区域的碳排放;而耕地面积的减少,导致耕地碳排放呈现减少的趋势,20年来碳排放量减少33.961×104t,年均减少9.035×104t,其变化趋势与耕地面积减少一致。因此,建设用地作为主要的碳源在四川省碳减排中具有举足轻重的地位。

与建设用地碳源迅速增加趋势相比,林地的碳汇效应呈显著下降态势;建设用地碳排放强度大,其碳排放与林地的碳汇的比值始终保持在4.18—9.56之间,林地的碳汇效应所能抵消的碳排放比例由1990年23.923%下降到2010年10.466%,导致四川省碳排放呈持续增加,也反映碳汇作用在抵消碳源作用不显著;不同土地利用碳源排放与碳汇吸收比值由1990年的4.002快速上升到2010年的9.739,趋高的碳源、碳汇比不利于区域的节能减排和低碳发展。因此,减排的重点应该在保持或增加现有的林地的同时,主要以降低建设用地的碳排放为主。

利用SPSS 17.0计算可知,土地利用程度指数分别与碳汇、生态承载力具有显著的正相关和负相关的关系,Pearson相关系数分别为0.805和-0.805;与碳源、碳排放、碳足迹和生态赤字呈正相关关系。

表4 1990—2010年四川省土地利用碳排放/(×104 t)

3.3 土地利用的碳排放空间格局分析

3.3.1 碳汇时空格局

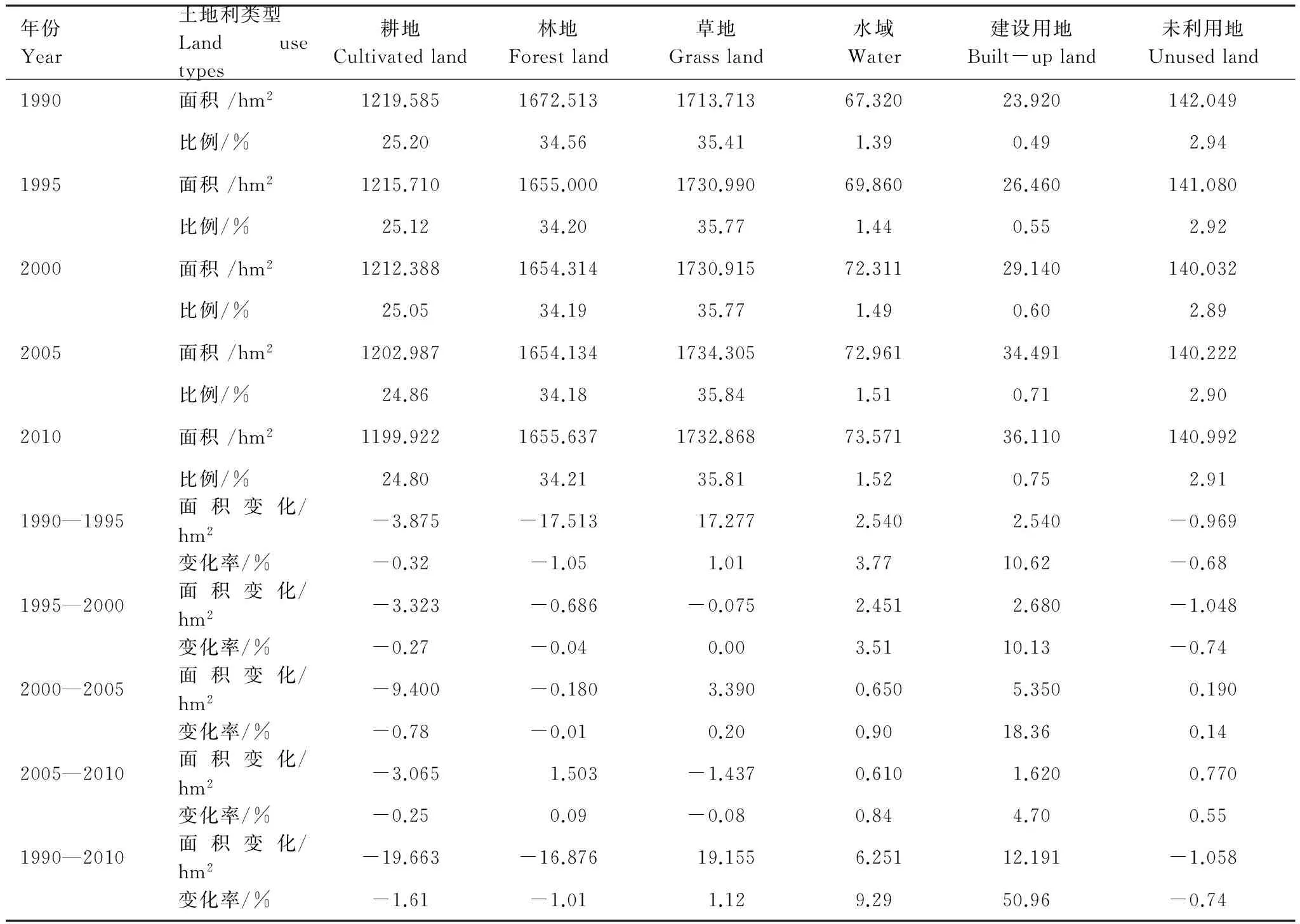

采用1990—2010年的断面数据计算四川省21个市、州的碳汇的空间格局(图3)。由图3可知,四川省碳汇主要分布于西部高山高原区和盆周山区;以市州分析,1990年甘孜、凉山、阿坝等3个州的碳汇占全省碳汇的63.64%以上,达675.43×104t,其碳汇分别占全省碳汇的27.32%、19.16%和17.16%;到2010年3个州的碳汇占四川省碳汇的63.80%以上,达670.98×104t,其碳汇分别占全省碳汇的27.51%、19.30%和17.00%,变化不大,反映了林地、草地、水域和未利用地在四川省同类面积上数量优势,具有相对优势而稳定的碳汇效应。按照自然断点方法,将碳汇量分为5级,甘孜、凉山、阿坝等3州为第1级;绵阳、雅安等市为第2级;广元、达州、乐山等市为第3级;成都、巴中等市为第4级;德阳、南充、内江、自贡、广安、资阳、眉山、遂宁等市为5级,碳汇效应相对较小。

图3 1990—2010年四川省土地利用的碳汇格局Fig.3 Carbon sinks patterns of regional land use in Sichuan Province, 1990—2010

研究期内四川省的碳汇效应在时间变化上具有较大的差异性。南充、攀枝花、乐山、内江、自贡和资阳等市的碳汇呈增加趋势,而阿坝、甘孜、凉山、雅安等市、州的碳汇呈下降趋势,尤其是阿坝州的碳汇下降幅度最大。

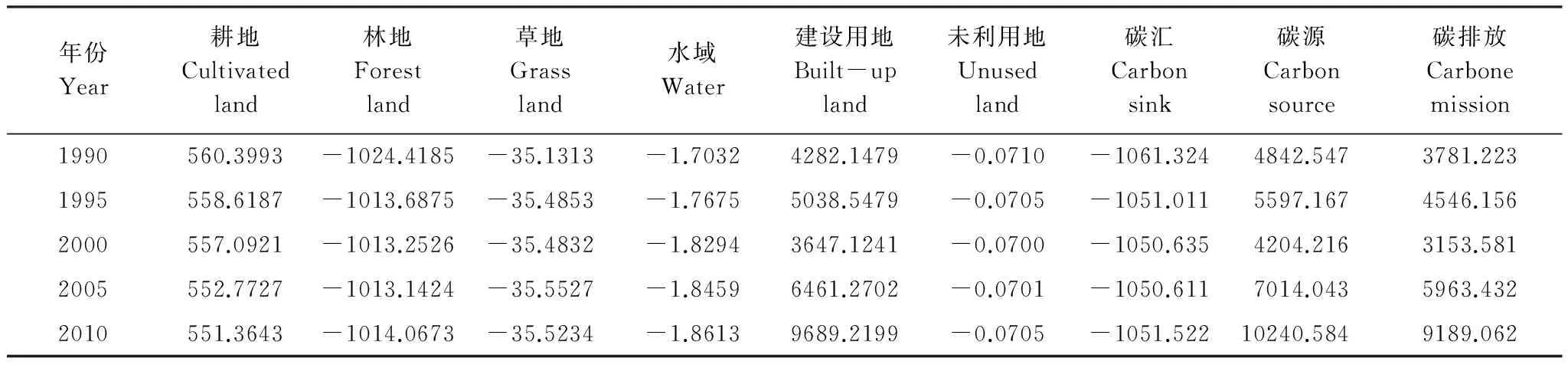

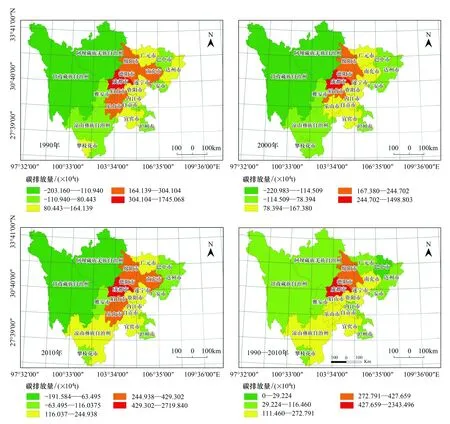

3.3.2 碳源时空格局

采用1990—2010年的断面数据计算四川省21个市、州的碳源空间格局(图4)。由图4可知,土地利用的碳源格局在时间及空间上变化显著。四川省碳源集中分布于成都平原和四川盆地丘陵区,西部高山高原区和盆周山区的碳源效应较弱;就市州而言,成都、德阳、绵阳、凉山和乐山等市、州为主要的碳源区域,其碳源占四川省碳源的比重由1990年的59.23%迅速增加为62.09%;雅安、阿坝、甘孜、泸州等市、州的碳源效应较弱;2000年碳源主要分布在成都、德阳、绵阳、凉山等市、州,碳源分别占四川省碳源的54.25%,达2280.82×104t;2010年碳源主要分布在成都、德阳、绵阳、凉山、乐山、眉山等市、州,碳源分别占四川省碳源的66.84%,达6845.24×104t;1990—2010年四川省21市、州碳源均呈现增加态势,其中的成都、德阳、绵阳等市呈现快速增加态势。

图4 1990—2010年四川省土地利用的碳源格局Fig.4 Carbon sources patterns of regional land use in Sichuan Province, 1990—2010

3.3.3 碳排放量时空格局

加强职业院校意识形态工作,不仅是新时代全面从严治党的要求,也是职业院校加强党的建设的重要任务,同时也是职业院校推动教育教学改革、提高人才培养质量、提升办学层次的必要路径。为此,应对意识形态工作的诸多挑战和复杂形势,职业院校各个层面需要达成思想共识,加强协同配合,有效凝聚合力,不断提升意识形态工作成效,为职业院校自身的高质量发展提供强大的思想政治引领和保障。

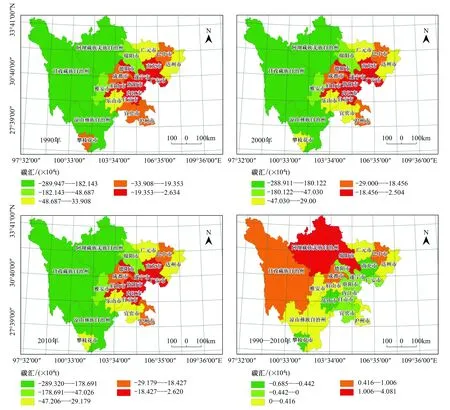

按照自然间断点方法,将四川省碳排放划分为5级,即1级为碳汇,碳排放量较低,2—5级碳排放量增加,5级碳排放最高,得到1990—2010年四川省土地利用的区域碳排放量格局(图5)。由图5可知,研究期内土地利用碳排放区域差异显著,四川省碳排放和碳排放增量主要集中分布于成都平原和四川盆地丘陵区,而西部高山高原区和盆周山区碳排放和增量较小。

由图5可知,成都市是四川省碳排放最多的区域,为5级,由1990年的1745.07×104t,增加到2010年的4088.56×104t,占四川省碳排放的比例虽有所下降,但仍占四川省碳排放的44%以上;甘孜和阿坝等2州的碳排放最低,为1级,碳汇分别由1990年的203.160×104t 和-110.940×104t下降为2010年的147.504×104t和5.877×104t。研究期内绵阳、德阳、眉山和乐山等4市的碳排放为4级,广元、遂宁、内江、资阳等4市的碳排放为3级,泸州、巴中、雅安、广安和自贡等5市的碳排放为1—2级,碳排放量较小;其余各市州的碳排放量的划分等级处于动态变化状态。

图5 1990—2010年四川省土地利用碳排放量格局Fig.5 Carbon emissions patterns of regional land use in Sichuan Province, 1990—2010

3.4 能源消费碳足迹分析

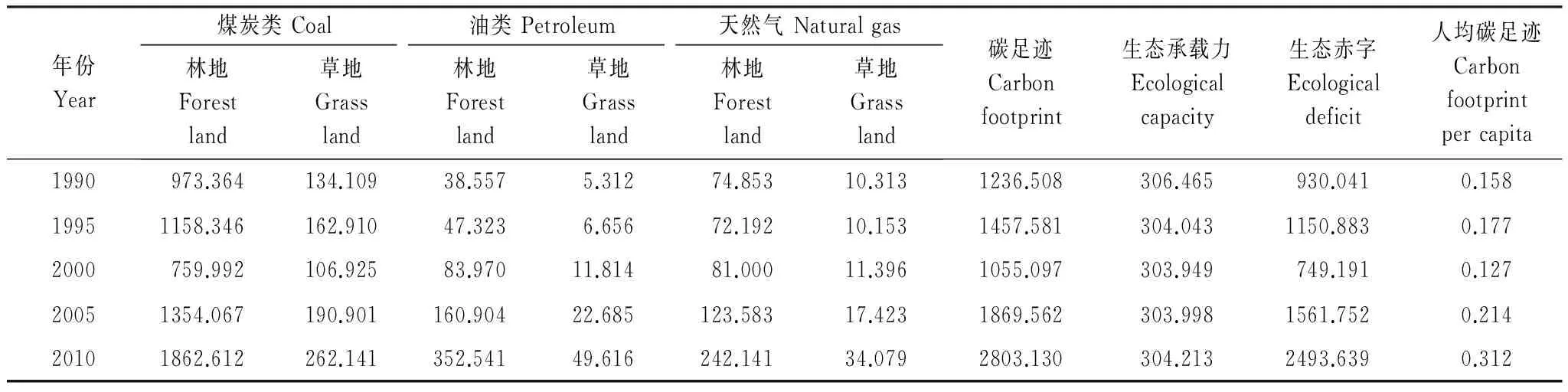

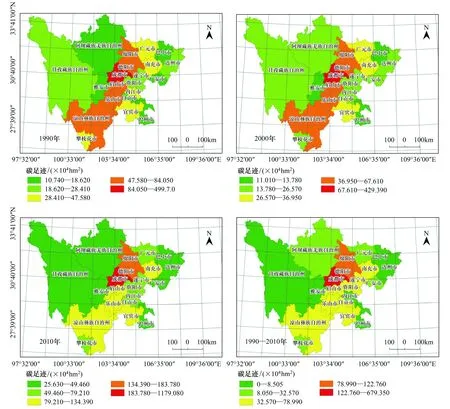

利用公式(3)计算出四川省1990—2010年能源消费碳足迹(表5)。总体上看,四川省能源碳足迹呈增加趋势,尤其是2005年后,增加速度更快,增加933.568×104hm2,年均增加约186.714×104hm2, 这与能源消费量增加相对应(表1),人均碳足迹也从0.158 hm2增加到0.312 hm2;四川省陆地生态系统生物生产性土地面积所承担的生态承载力介于303.95×104hm2和306.47×104hm2之间,且相对稳定,同期生态赤字面积由930.41×104hm2增加到1561.75×104hm2。

四川省碳足迹大于生态承载力,呈现生态赤字状态,生物生产性土地面积不足以补偿该区域能源消费带来的碳排放,补偿率仅为12.20%—40.57%,说明四川省能源消费碳排放的负荷超过了碳循环系统的碳承载力,碳循环系统压力过大;不同能源消费碳足迹显示,煤炭能源碳足迹远远大于油类和天然气碳足迹,说明以煤炭为主的能源消费会带来更大的碳足迹。森林碳吸收能力大于草地的吸收能力,碳吸收的比例计算得出碳足迹主要以森林为主,占总碳足迹的96.628%(表2)。

表5 1990—2010年四川省能源消费碳足迹/(×104 hm2)

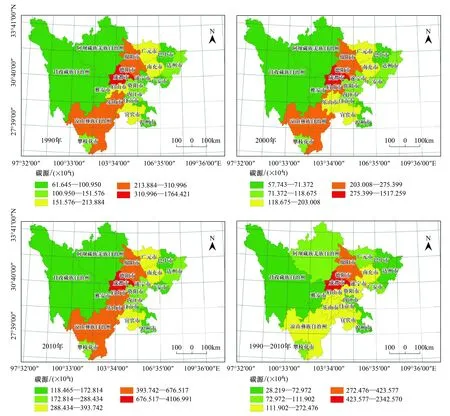

以四川省21个市、州为分析单元,对1990—2010年各市、州的能源消费碳足迹按照自然间断点方法,划分为5级:即1级碳足迹较低,2—5级碳足迹增加,5级碳足迹最高,得到1990—2010年四川省土地利用的区域能源消费碳足迹格局(图6)。据图6可知,1990—2000年四川省各市、州的能源消费碳足迹差异显著,呈波动状态,尤其是2000年后表现为快速增加趋势。成都、德阳、绵阳等市的碳足迹为最大,约占四川省的碳足迹52.15%—55.40%之间,其中,成都市能源消费碳足迹为四川省最高,由1990年的499.73×104hm2增加到2010年的1179.08×104hm2,而泸州、广安、雅安、巴中、阿坝、甘孜等市、州的的碳足迹为最小,约占四川省的7.42%—8.76%之间(图6)。1990—2010年间全省21个市、州的碳足迹均呈现不同程度的增量态势,成都、德阳、绵阳等市的碳足迹增量大于36.95×104t,达894.01×104t,占全省碳足迹增量的57.26%,巴中、甘孜、凉山、泸州、雅安等市、州的碳足迹增量较小,达76.58×104t,仅占全省碳足迹增量的4.90%。

图6 1990—2010年四川省区域土地利用碳足迹格局Fig.6 Carbon footprints patterns of regional land use in Sichuan Province, 1990—2010

从趋势上分析,全省不同市、州的生态赤字进一步扩大趋势,生态赤字差异显著(图7)。成都、德阳、绵阳等市的生态赤字增量最大,达895.392×104hm2,占四川省生态赤字增量的57.264%,而巴中、内江、泸州、甘孜等市、州的生态赤字增量较小,达57.223×104hm2,占四川省生态赤字增量的3.66%。

1990年成都、德阳、绵阳、乐山、凉山等市、州的碳足迹较高,泸州、广安、巴中和阿坝等市、州的碳足迹较低,除甘孜和阿坝州外,均出现生态赤字,泸州生态赤字最低;1995年成都、德阳、绵阳、凉山等市州的碳足迹较高,泸州、雅安、巴中、阿坝等市州的碳足迹较低,除甘孜、阿坝和雅安等市州外,均出现生态赤字,雅安生态赤字最低;2000年成都、德阳、绵阳等市的碳足迹较高,泸州、雅安、巴中、阿坝等市、州的碳足迹较低,甘孜、阿坝、凉山和雅安等市、州外,均出现生态赤字,泸州生态赤字最低;2005年成都、德阳、绵阳、乐山等市的碳足迹较高,泸州、雅安、巴中、阿坝等市州的碳足迹较低,除甘孜、阿坝等州外,均出现生态赤字,雅安生态赤字最低;2010年成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、凉山等市、州的碳足迹较高,泸州、巴中等市的碳足迹较低,除甘孜、阿坝等州外,均出现生态赤字,巴中生态赤字最低。因此,甘孜、阿坝等州仍然保持生态盈余,能够足以补偿能源消费产生的碳排放,在维持四川省生态系统安全方面具有举足轻重的作用。

图7 1990—2010年四川省区域土地利用生态赤字格局Fig.7 Ecological deficits patterns of regional land use in Sichuan Province, 1990—2010

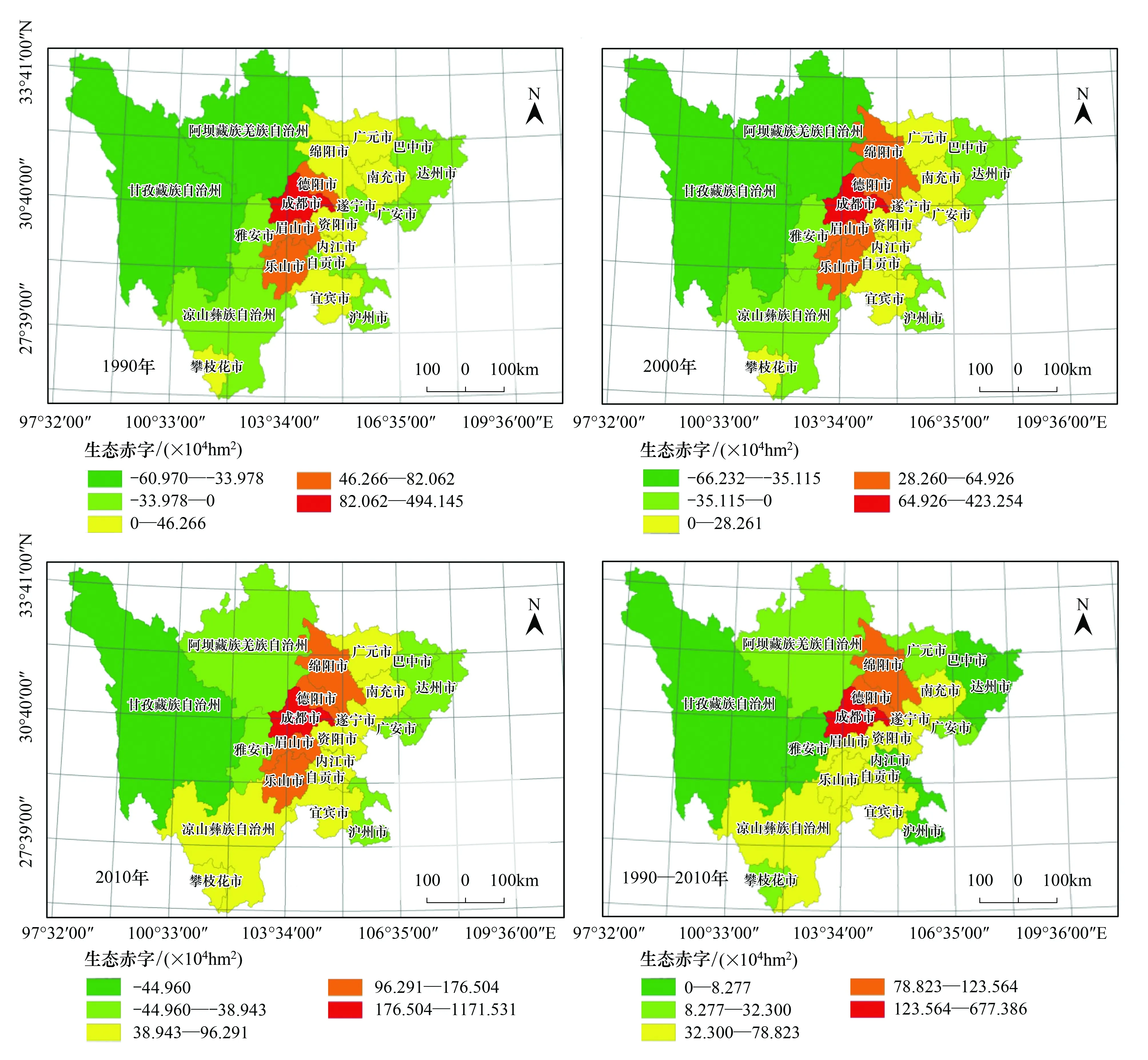

3.5 生态压力分析

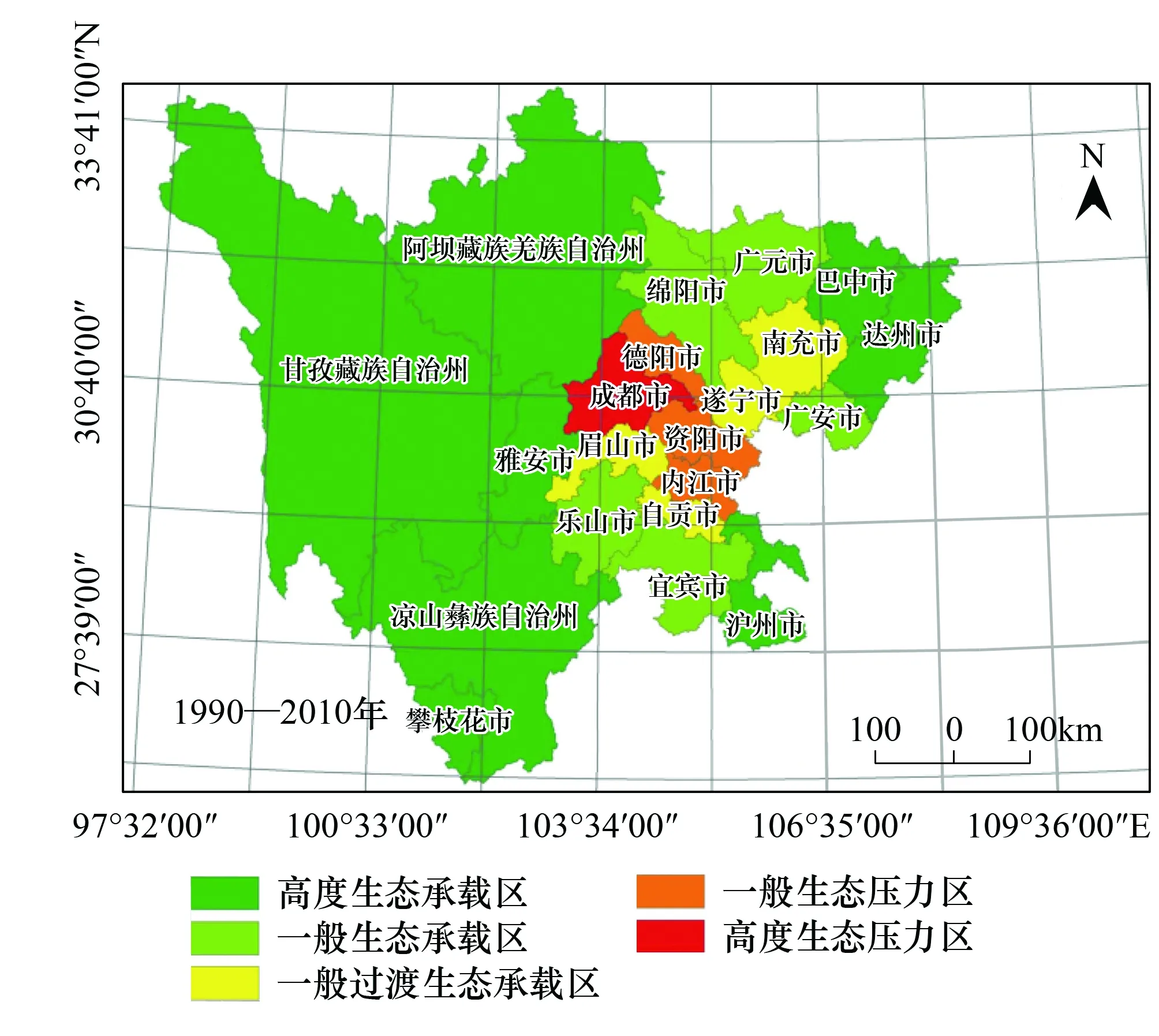

图8 碳足迹生态压力分级Fig.8 The classifications of carbon footprints ecological pressure

以全省21个市、州为分析单元,据公式(6)计算1990—2010年各市、州的不同土地利用方式的碳足迹压力指数,求出各年平均值,按照自然间断点方法,可将研究区域大致划分为5类,即分别是高度生态承载区(0.066—0.635),一般生态承载区(0.635—1.347),一般过渡生态承载区(1.347—2.976),一般生态压力区(2.976—7.393)和高度生态压力区(7.393—26.410)(图8)。

据图8可见,高度生态承载区主要分布在川西、川西北和川西南地区,包括甘孜、阿坝、凉山等州,该区域拥有四川省绝大部分的林地和草地资源,碳汇效应较强,碳排放强度相对较弱;一般生态承载区主要分布在川东北地区,包括广元、巴中、达州和攀枝花等市,有相对较强的碳汇效应和相对较弱的碳排放强度;一般过渡生态承载区主要分布绵阳、乐山、宜宾和广安等市,具有相对较强碳汇和碳源效应;一般生态压力区主要分布在眉山、自贡、南充和遂宁等市,具有相对较强的碳排放强度和相对较弱的碳汇效应;高度生态压力区主要分布在成都平原及其附近地区,包括成都、德阳、资阳和内江等市,具有碳排放强度高和碳汇效应较弱,尤其是成都市,碳足迹压力指数达到26.4。

4 结论与讨论

(1)土地利用的碳排放、碳足迹处于增加态势 1990—2010年间碳排放、碳足迹分别增加5407.839×104t和1566.622×104hm2;空间格局差异显著,成都平原、丘陵区的碳排放和碳足迹最大,西部高山高原区和盆周山区的碳排放和碳足迹最小;成都市、德阳、绵阳等市的碳排放和碳足迹多,而甘孜州、阿坝州等区域,碳排放和碳足迹更小。

(2)全省总体上呈现生态赤字状态 反映了区域的生物生产性土地面积不足以补偿能源消费的碳排放,碳足迹压力指数平均为6.061,表明碳循环系统压力过度;1990—2010年碳的生态承载力基本保持相对稳定,碳足迹则呈现逐年快速上升趋势,生态赤字程度逐年增强;不同区域的碳足迹和生态赤字的差异呈现逐年扩大趋势,成都平原及其附近区域有高的碳足迹和生态赤字,碳足迹压力指数高,而西部、西北部区域具有较低的碳足迹和生态赤字,碳足迹压力指数较低。

(3)四川省超过90%的人口和85%的建设用地和耕地集中分布于成都平原和四川盆地丘陵区,工业较发达,经济发展水平较高,人口密度大,城镇化水平较高,化石能源消耗的数量较多,碳源量增加较多,导致生态赤字;西部高山高原区和盆周山区,建设用地和耕地分布少,城镇化进程缓慢,工业基础薄弱,经济发展水平不高,消耗化石能源数量小,碳源量少;土地利用程度越高,对环境的扰动越剧烈,导致森林、草场和耕地向城市建设用地的转化,这些地表过程伴随着生态系统碳储量的变化。

(4)工业化和城市化的快速发展和农业现代化的加快,资源环境的瓶颈制约近一步加剧,发展与环境保护的矛盾日益凸显,环境历史问题和新型环境问题交织,对四川省经济发展的约束和影响加剧,也对三峡库区乃至长江流域的生态环境和社会经济发展造成严重的影响和危害。土地利用碳排放总受到碳源与碳汇的影响显著,趋高的碳源/碳汇比不利于四川省低碳发展和减排。因此,减排的重点应该在保持或增加现有的林地的同时主要以降低建设用地的碳排放为主。

(5)土地利用碳排放的估算存在一定的不确定性。目前的土地利用变化碳排放的研究方法和模型虽然得到不断地改进和完善,但土地利用变化对生态系统碳循环的影响是一个复杂的过程,当前的研究中仍然存在着不确定性;在计算土地利用、尤其是建设用地的碳源时,由于数据限制,仅考虑了化石能源消费带来的碳排放,未考虑计算农村生物质能燃烧带来的碳排放;虽然应用遥感数据获取了土地利用数据,但没有考虑不同植被类型的质量状况,采用统一的碳净积累量势必对计算结果产生一定影响;未来研究可通过遥感反演和实测数据结合更加精确测算区域的碳排放能力。

[1] 葛全胜, 戴君虎, 何凡能, 潘嫄, 王梦麦. 过去300年中国土地利用、土地覆被变化与碳循环研究. 中国科学 D辑: 地球科学, 2008, 38(2): 197- 210.

[2] 赵荣钦, 黄贤金. 基于能源消费的江苏省土地利用碳排放与碳足迹. 地理研究, 2010, 29(9): 1639- 1649.

[3] 卢俊宇, 黄贤金, 陈逸, 肖潇. 基于能源消费的中国省级区域碳足迹时空演变分析. 地理研究, 2013, 32(2): 326- 336.

[4] Liu J X, Vogelmann J E, Zhu Z L, Key C H, Sleeter B M, Price D T, Chen J M, Cochrane M A, Eidenshink J C, Howard S M, Bliss N B, Jiang H. Estimating California ecosystem carbon change using process model and land cover disturbance data: 1951—2000. Ecological Modelling, 2011, 222(14): 2333- 2341.

[5] Sohl T L, Sleeter B M, Zhu Z L, Sayler K L, Bennett S, Bouchard M, Reker R, Hawbaker T, Wein A, Liu S G, Kanengieter R, Acevedo W. A land-use and land-cover modeling strategy to support a national assessment of carbon stocks and fluxes. Applied Geography, 2012, 34: 111- 124.

[6] 方精云, 郭兆迪, 朴世龙, 陈安平. 1981- 2000年中国陆地植被碳汇的估算. 中国科学 D辑: 地球科学, 2007, 37(6): 804- 812.

[7] 邓吉祥, 刘晓, 王铮. 中国碳排放的区域差异及演变特征分析与因素分解. 自然资源学报, 2014, 29(2): 189- 200.

[8] 赵荣钦, 黄贤金. 基于能源消费的江苏省土地利用碳排放与碳足迹. 地理研究, 2010, 29(9): 1639- 1649.

[9] 张梅, 赖力, 黄贤金, 揣小伟, 谈俊忠. 中国区域土地利用类型转变的碳排放强度研究. 资源科学, 2013, 35(4): 792- 799.

[10] Zhang L Q, Chen S P, Zhu Y W, Xu X W. The measurement of carbon emission effect of construction land changes in Anhui province based on the extended LMDI model. Journal of Resources and Ecology, 2013, 4(2): 186- 192.

[11] 刘国华, 傅伯杰, 方精云. 中国森林碳动态及其对全球碳平衡的贡献. 生态学报, 2000, 20(5): 733- 740.

[12] 蓝家程, 傅瓦利, 袁波, 张婷, 彭景涛. 重庆市不同土地利用碳排放及碳足迹分析. 水土保持学报, 2012, 26(1): 146- 150, 155- 155.

[13] McGuire A D, Sitch S, Clein J S, Dargaville R, Esser G, Foley J, Heimann M, Joos F, Kaplan J, Kicklighter D W, Meier R A, Melillo J M, Moore B, Prentice I C, Ramankutty N, Reichenau T, Schloss A, Tian H, Williams L J, Wittenberg U. Carbon balance of the terrestrial biosphere in the twentieth century: analyses of CO2, climate and land use effects with four process-based ecosystem models. Global Biogeochemical Cycles, 2001, 15(1): 183- 206.

[14] Quay P D, Tilbrook B, Wong C S. Oceanic uptake of fossil fuel CO2: Carbon- 13 evidence. Science, 1992, 256(5053): 74- 79.

[15] William E R. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out. Environment and Urbanization, 1992, 4(2): 121- 130.

[16] Wackernagel M, Onisto L, Bello P, Linares A C, Falfán I S L, García J M, Guerrero A I S, Guerrero M G S. National natural capital accounting with the ecological footprint concept. Ecological Economics, 1999, 29(3): 375- 390.

[17] Wackernagel M, Schulz N B, Deumling D, Linares A C, Jenkins M, Kapos V, Monfreda C, Loh J, Myers N, Norgaard R, Randers J. Tracking the ecological overshoot of the human economy. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2002, 99(14): 9266- 9271.

[18] 田玲玲, 罗静, 董莹, 刘和涛, 曾菊新. 湖北省生态足迹和生态承载力时空动态研究. 长江流域资源与环境, 2016, 25(2): 316- 325.

[19] 周涛, 王云鹏, 龚健周, 王芳, 冯艳芬. 生态足迹的模型修正与方法改进. 生态学报, 2015, 35(14): 4592- 4603.

[20] 杨屹, 加涛. 21世纪以来陕西生态足迹和承载力变化. 生态学报, 2015, 35(24): 7987- 7997.

[21] 马明德, 马学娟, 谢应忠, 马甜. 宁夏生态足迹影响因子的偏最小二乘回归分析. 生态学报, 2014, 34(3): 682- 689.

[22] 蒋莉, 陈治谏, 沈兴菊, 郭娜. 生态足迹影响因子的定量分析——以中国各省(区市)1999年生态足迹为例. 长江流域资源与环境, 2005, 14(2): 238- 242.

[23] 鲁凤, 徐建华, 王占永, 胡秀芳. 生态足迹影响因子定量分析及其动态预测比较研究——以新疆为例. 地理与地理信息科学, 2010, 26(6): 70- 74.

[24] 安宝晟, 程国栋. 西藏生态足迹与承载力动态分析. 生态学报, 2014, 34(4): 1002- 1009.

[25] 张爱菊, 张白汝, 向书坚. 中部6省生态足迹的测算与比较分析. 生态环境学报, 2013, 22(4): 625- 631.

[26] 吴文佳, 蒋金亮, 高全洲, 蒋海兵. 2001—2009年中国碳排放与碳足迹时空格局. 生态学报, 2014, 34(22): 6722- 6733.

[27] Wiedmann T, Minx J. A definition of carbon footprint [EB/OL]. (2007-06). http://www.docin.com/p- 760760051.html.

[28] Wackernagel M, Ress W. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. Gabriola Island: New Society Publishers, 1996.

[29] British Petroleum. What on earth is a carbon footprint. (2007). http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/A/ABP_ADV_what_on_earth_is_a_carbon_footprint.pdf.

[30] Energetics. The reality of carbon neutrality. Columbia, Maryland: Energetics Pty Ltd, 2007.

[31] Global Footprint Network. Ecological footprint glossary. (2015-08- 25). http://www.footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=glossary.

[32] Druckman A, Jackson T. The carbon footprint of UK households 1990- 2004: a socio-economically disaggregated, quasi-multi-regional input-output model. Ecological Economics, 2009, 68(7): 2066- 2077.

[33] Sovacool B K, Brown M A. Twelve metropolitan carbon footprints: a preliminary comparative global assessment. Energy Policy, 2010, 38(9): 4856- 4869.

[34] Kenny T, Gray N F. Comparative performance of six carbon footprint models for use in Ireland. Environmental Impact Assessment Review, 2009, 29(1): 1- 6.

[35] 赵荣钦, 黄贤金, 钟太洋. 中国不同产业空间的碳排放强度与碳足迹分析. 地理学报, 2010, 65(9): 1048- 1057.

[36] 樊杰, 李平星, 梁育填. 个人终端消费导向的碳足迹研究框架—支撑我国环境外交的碳排放研究新思路. 地球科学进展, 2010, 25(1): 61- 68.

[37] 石敏俊, 王妍, 张卓颖, 周新. 中国各省区碳足迹与碳排放空间转移. 地理学报, 2012, 67(10): 1327- 1338.

[38] Chuai X W, Lai L, Huang X J, Zhao R Q, Wang W J, Chen Z G. Temporospatial changes of carbon footprint based on energy consumption in China. Journal of Geographical Sciences, 2012, 22(1): 110- 124.

[39] 石洪昕, 穆兴民, 张应龙, 吕明权. 四川省广元市不同土地利用类型的碳排放效应研究. 水土保持通报, 2012, 32(3): 101- 106.

[40] Liu J Y, Liu M L, Zhuang D F, Zhang Z X, Deng X Z. Study on spatial pattern of land-use change in China during 1995- 2000. Science in China Series D: Earth Sciences, 2003, 46(4): 373- 384.

[41] Liu J Y, Kuang W H, Zhang Z X, Xu X L, Qin Y W, Ning J, Zhou W C, Zhang S W, Li R D, Yan C Z, Wu S X, Shi X Z, Jiang N, Yu D S, Pan X Z, Chi W F. Spatiotemporal characteristics, patterns, and causes of land-use changes in China since the late 1980s. Journal of Geographical Sciences, 2014, 24(2): 195- 210.

[42] Cai Z C, Kang G D, Tsuruta H, Mosier A. Estimate of CH4emissions from year-round flooded rice fields during rice growing season in China. Pedosphere, 2005, 15(1): 66- 71.

[43] 何勇. 中国气候、陆地生态系统碳循环研究. 北京: 气象出版社, 2006.

[44] 李颖, 黄贤金, 甄峰. 江苏省区域不同土地利用方式的碳排放效应分析. 农业工程学报, 2008, 24(S2): 102- 107.

[45] 苏雅丽, 张艳芳. 陕西省土地利用变化的碳排放效益研究. 水土保持学报, 2011, 25(1): 152- 156.

[46] 肖红艳, 袁兴中, 李波, 颜文涛. 土地利用变化碳排放效应研究——以重庆市为例. 重庆师范大学学报: 自然科学版, 2012, 29(1): 38- 42.

[47] 赖力, 黄贤金, 刘伟良, 赵登辉. 基于投入产出技术的区域生态足迹调整分析——以2002年江苏为例. 生态学报, 2006, 26(4): 1285- 1292.

[48] 段晓男, 王效科, 逯非, 欧阳志云. 中国湿地生态系统固碳现状和潜力. 生态学报, 2008, 28(2): 463- 469.

[49] 邓宣凯, 刘艳芳, 李纪伟. 区域能源碳足迹计算模型比较研究——以湖北省为例. 生态环境学报, 2012, 21(9): 1533- 1538.

[50] 方恺, 董德明, 沈万斌. 能源足迹改进方法及其在区域能源利用效益分析评价中的应用. 地理科学, 2010, 30(5): 686- 692.

[51] 方恺, 沈万斌, 王黎黎. 基于能源足迹改进模型的农业区可持续性分析. 地理与地理信息科学, 2010, 26(6): 66- 69.

[52] 谢鸿宇, 陈贤生, 林凯荣, 胡安焱. 基于碳循环的化石能源及电力生态足迹. 生态学报, 2008, 28(4): 1729- 1735.

Effect of land use changes on the temporal and spatial patterns of carbon emissions and carbon footprints in the Sichuan Province of Western China,from 1990 to 2010

PENG Wenfu1,2,ZHOU Jieming1,2,*,XU Xinliang3,LUO Huailiang1,2, ZHAO Jingfeng1,2, YANG Cunjian1,2

1TheInstituteofGeographyandResourcesScience,SichuanNormalUniversity,Chengdu610068,China2KeyLaboratoryofLandResourcesEvaluationandMonitoringinSouthwest,MinistryofEducation,SichuanNormalUniversity,Chengdu610068,China3DataCenterforResourcesandEnvironmentalSciences,ChineseAcademyofSciences(RESDC),Beijing100101,China

Land use changes significantly affect the carbon dynamics of terrestrial ecosystems, and are one of the main factors influencing climate change on a global scale. Analyzing the effects of land use on carbon emissions is important for understanding the mechanisms of carbon emissions and the success of carbon reduction and climate change mitigation efforts. In this study, we developed carbon emission, pressure index, and carbon footprint models to evaluate a carbon budget, and carried out research in the Sichuan Province of western China to estimate carbon sinks and carbon sources, based on energy consumption and land use change data from 1990 to 2010 (obtained from remote sensing technologies). The results showed that: (1) Changes in land use and energy consumption from 1990 to 2010 significantly increased carbon emissions (5407.839 × 104t, or 143%), with an average annual rate of increase of 7.151% (1566.622 × 104hm2). During the same period, the carbon footprint for energy consumption increased, and the area of ecological deficit reached 1563.598 × 104hm2. Overall, the increase in carbon emissions was associated with a rapid increase in fossil fuel consumption as well as land use changes; (2) Land under construction (carbon source) and forests (carbon sink) were the largest carbon pools in the carbon budget. Higher carbon emissions were noted for built-up land than for other land use types. Between 1990 and 2010, there was a continuous increase in carbon sources, and a slight decrease in carbon sinks. Carbon emissions from built-up land increased by 126.27%, which was the largest percentage increase in carbon emissions; (3) There were considerable regional differences in carbon emissions and carbon footprints. The Chengdu plain, and its surroundings regions (e.g., Chengdu, Deyang, Ziyang, and Neijiang), had higher carbon emissions, carbon footprints, and ecological deficits in 2010 than in 1990. In contrast, the west, northwest, and southwest mountainous regions and plateau areas (e.g., the Ganzhi, Aba, and Liangshan autonomous prefectures) had lower carbon emissions in 2010 than in 1990. In general, these regions had low carbon footprints and ecological deficits because of their widespread coverage by forests and grasslands. Compared to the Chengdu plain (and its surroundings regions), these regions had relatively low fossil fuel consumption, slow urbanization rates, and limited industrial development and transportation corridors. Overall, in Sichuan, there was an increase from 1990 to 2010 in the spatial distribution and severity of carbon emissions, carbon footprints, and ecological deficits; and (4) Land use had a greater effect on carbon sources than on carbon sinks. Forests, grasslands, water areas, and unused land were the main carbon sinks, while land under construction and cultivated land were the main carbon sources. The rapid increase in carbon sources and slow decrease in carbon sinks resulted in a substantial increase in carbon emissions in Sichuan from 1990 to 2010, with the ratio of sources to sinks increasing from 4.002 in 1990 to 9.739 in 2010. In conclusion, one key focus of future carbon emission reduction efforts in Sichuan should be to maintain or increase forest areas. It would also be worthwhile to reduce carbon emissions from land under construction. Through targeted land use and land management activities, ecosystems can be managed to enhance carbon sequestration and mitigate fluxes of greenhouse gases.

land use; carbon emissions; carbon footprints; energy consumption; pressure index of carbon footprints

国家自然科学基金资助项目(41371125)

2015- 06- 11;

2016- 04- 29

10.5846/stxb201506111188

*通讯作者Corresponding author.E-mail: zjm@sicnu.ecu.cn

彭文甫,周介铭,徐新良,罗怀良,赵景峰,杨存建.基于土地利用变化的四川省碳排放与碳足迹效应及时空格局.生态学报,2016,36(22):7244- 7259.

Peng W F,Zhou J M,Xu X L,Luo H L, Zhao J F, Yang C J.Effect of land use changes on the temporal and spatial patterns of carbon emissions and carbon footprints in the Sichuan Province of Western China, from 1990 to 2010.Acta Ecologica Sinica,2016,36(22):7244- 7259.