漫步在四亿年前的海滨(一)

傅强

漫步在四亿年前的海滨(一)

傅强

11月下旬的寥廓山上依然郁郁葱葱

曲靖市西南1公里处有一座并不高大的山,名寥廓山。登山远眺,向东北方可将市内鳞次栉比的楼房尽收眼底,而西南方则是风光无限的潇湘水库。构成寥廓山的岩石主要为灰黄色的细砂岩,地质学上称为西山村组,大约形成于4.1亿年前。这些表面上看似普普通通的石头,里面却含有丰富的故事。经过多年研究,古生物学家在曲靖周边与之同样的岩层中,找到了大量远古动植物化石。

寥廓山原名妙高山。1381年,明朝军队为纪念击败元军的白石江战役的胜利,将此山改名为胜峰山。因此,后人依据原山名的谐音并取高远空旷之意,将山名改为“寥廓”。山上有著名的胜峰石刻古迹,记载着明洪武十四年(1381年)明军将领傅友德在寥廓山大败元军并活捉元云南司徒平章达里麻的战绩。该山在1973年被辟建为公园。1986年,为纪念徐霞客诞辰400周年及其在曲靖石堡温泉和翠峰山佛教圣地等处的考察活动,公园内开始动工修建徐霞客雕塑,1987年1月竣工。

下西山村水库,对面水库边上的岩石大约形成于4.1亿年前

寥廓山下的潇湘水库修建于1958年,修水库开挖公路时发现了大量古鱼类化石。潇湘水库西侧的岩石比构成寥廓山的岩石形成时代稍早,大约形成于4.2亿年前,属于地质历史的志留纪后期。近二十年来,古生物学家在名为关底组的岩石中发现了大量盾皮鱼类、硬骨鱼类、棘鱼类、早期肉鳍鱼类化石,在早期脊椎动物的研究中具有举足轻重的地位。

在曲靖市西偏北大约十二三公里处有一座山,名翠峰山。山东侧,从南向北,散落着一些村子,西山村、桂家屯、徐家冲、西冲。表面山看,这些村子与滇东地区,乃至整个中国的村子没有什么区别,村民们生于斯、长于斯,靠着勤劳的双手度春秋。但在地质古生物学界,以这些村子命名的岩石地层和生物群,却享誉海内外。

曲靖地区的志留纪晚期到中泥盆世的地层所形成的时代,正值维管植物登上陆地开始最初的征程,鱼类则正处于鼎盛时期,无颌鱼类空前发展,有颌鱼类则处于发展的初期。曲靖地区是我国志留纪至早泥盆世地层连续沉积的少数地区之一,也是我国非海相早泥盆世的典型剖面所在地,各门类化石丰富,吸引着全世界古生物学家的目光。

曲靖位于云贵高原中部、云南省东部,地处昆明、贵阳两大省会城市之间,区位条件极其优越,有“入滇锁钥”、“云南咽喉”之称,是出滇入省的要津,省会的屏藩,兵家必争之地。曲靖山水纵横,具有多姿多彩的高原地貌。其骨架由“一山两江”构成,“一山”指气势磅礴的乌蒙山,“两江”指奔流不息的南盘江和牛栏江。

博物学家的曲靖

在现代地质学家踏足曲靖之前,明代地理学家徐霞客在1638年(明崇祯十一年)的农历五月初九从贵州西部边界进入云南曲靖的富源县,开始了对曲靖及云南的踏访。从《徐霞客游记》《滇游日记》我们可以了解到,徐霞客先后于农历五月和九月两次进入曲靖,到过今天曲靖市的富源县、沾益县、麒麟区、罗平县、师宗县、陆良县、马龙县等地,所到之地在《滇游日记》中均有记述。徐霞客到曲靖的重要目的是为了探索珠江源,在徐霞客到来之前,珠江的源头一直是个谜。在《滇游日记》《盘江考》中,徐霞客明确记述了珠江的发源地:“南盘自沾益州炎方驿南下,经交水、曲靖,南过桥头,由越州、陆良、路南,南抵阿弥州境北,合曲江、泸江,始东转,渐北合弥勒巴甸江,是为额罗江。”

著名地质学家黄汲清说:“他(丁文江)平生最佩服徐霞客,而他自己就是20世纪的徐霞客,……他的成就远远超过徐霞客。”

徐霞客在即将走到人生终点的53岁,从江苏江阴不远千里来到曲靖饱览了曲靖美景、确定了珠江源头,其经历和记述还无意间见证、记载了现代气象记录从未有过的滇东连续40多天的超常雨期。然而不幸的是,记述曲靖的《滇游日记》第一册不幸散佚,使人们至今无法了解徐霞客关于麒麟、沾益、陆良城的记述等重要史料。徐霞客对曲靖城的记述仅有从曲靖城南门入曲靖府城,遇军兵“拥骑如云”,然后折向东门街,到东边的东山寺,见到一口“余所未见”的超级大宏钟等等一段小景,成为人们对这座古城较早的文字记述。

对于曲靖地区的地质学和古生物学的研究,最早可以追溯到上个世纪的初期。早在1910年,法国人戴普拉(Depra t)入滇考察,最先在翠峰山发现早泥盆世地层。1911年4月,中国现代地质事业和古生物学最主要的创始人之一丁文江取得了格拉斯哥大学动物学与地质学双科毕业文凭,乘船离开英国,但他没有直接回到阔别十年之久的家乡,而是怀着对徐霞客的景仰,有意地开始了他第一次在中国云南贵州的地质考察旅行。丁文江在为《徐霞客游记》作的序言中说:“余十六出国,二十六始归,凡十年未曾读国书,初不知有徐霞客其人。辛亥自欧归,由越南入滇,将由滇入黔。叶浩吾前辈告之曰:‘君习地学,且好游,宜读《徐霞客游记》’……”丁文江在昆明没能买到《游记》,1911年在上海方购得,偶读之。

丁文江于5月初从越南海防登陆,经老街进入云南省。在昆明住了两个星期,然后雇马帮驮着他的科研工具,踢踢踏踏地穿过东门街,取滇、黔、湘驿道行进,开始到曲靖今天的沾益、麒麟、富源等地,了解沿途各地风土人情,并采集了大量化石标本。在1913年10月5日,丁文江为中国地学会做讲演时,曾用幻灯片对这些标本加以展示,轰动一时。丁文江的曲靖之行,开创了中国人研究中国现代地质事业的先河,曲靖也因此成为中国人地质研究开始的大门,这扇大门是由丁文江亲自叩开的。

1914年初,丁文江的父亲去世,在处理完丧事以后,丁文江又单独前往云南、四川、贵州调查地质,再次来到曲靖。其行程路线是:从安南(今越南)入云南境,先赴个旧。后至昆明,又经富民、禄劝、元谋,过金沙江至四川会理。由会理向东南行,到东川府。复又东行入贵州威宁,又折而南,经宣威、曲靖、陆良而返昆明。调查的重点是云南个旧的锡矿、东川的铜矿、宣威的煤矿,对滇东地层、古生物、构造、矿床也作了详细研究。这年四月中旬,丁文江回到昆明,购买牲口,雇用民夫,请云南兵工厂为他制作测量器具,以便开展大规模的地质调查。这次除找矿外,他还调查了金沙江的水道,实地测量了小江峡谷,并一路注意搜集人类学材料。他曾作路线地质图,标明地层及地质构造,采集数以千计的化石标本。在这次考察中,丁文江随身携带了《徐霞客游记》。在日记中他曾写道,“独行滇东滇北二百余日,倦甚则取游记读之,并证以所见闻。始惊叹先生经历之富、观察之精、记载之详且实。”

格拉斯哥大学期间的丁文江先生

丁文江对曲靖地质古生物的考察,无疑开了国人古生物研究的先河,奠定了我国古生物学的基础。他最早命名了下寒武统沧浪铺组、中志留统面店组、上志留统关底组、妙高组、玉龙寺组等地层单位。1936年他逝世后,王曰伦系统整理了他的研究成果,发表了《云南东部寒武纪及志留纪地层》一文。此后的一百多年间,众多地质古生物学家前赴后继、如“朝拜”般的来到曲靖,分别以曲靖翠峰山、面店村、徐家冲、西屯、下西山村、桂家屯、穿洞、妙高山、寥廓山等地名命名了几个有代表性的地层。其中以翠峰山命名的“翠峰山群”源自丁文江1914年命名的“翠峰山系”,在“云南省东部路线地质图”中被首次提及,但该地层单位命名时未附相应地层剖面,且地层单位名称仅记录于这一手稿之中、未曾公开出版发表。1923-1924年,葛利普(Gra ba u)在《中国地质史》中代为叙述了这一地层单位、正式出版发表。

较现在而言,在4亿年前的志留纪到泥盆纪时,地球表面的陆地面积更小、海洋面积更大,地表的海陆分布格局也大不相同。南半球横亘着广袤的冈瓦纳古陆。而北半球的洋面上仅漂浮着一系列彼此分离的陆块。此时的中华大地不是一个整体,南部较大的“华南板块与塔里木板块”紧邻冈瓦纳古陆北缘,位于赤道附近,而北部的“华北板块”则位于北半球中低纬度的古大洋洋面之中。云南处于这片大陆的南部。那时植物尚未侵入内陆,仅生活在河流入海口的三角洲地带。由于缺少植被的涵养,降水通常来的快去的也快,河水的出现总是急促而短暂。河流从大陆中央裸露的荒芜山脉间喷涌而出,在相当于现代滇东曲靖的地方汇入海洋,带来丰富的营养物质,养育了河口海湾中欣欣向荣的生态系统。这里是早期陆生植物的天堂,是鱼类的“王国”:简单的工蕨类等早期维管植物为滨岸的大地涂上了第一抹绿色;海百合和腕足动物在礁岩附近繁衍生息,为鱼类提供了藏身之处;成群的小鱼辛勤地在水底滤食泥沙,或寻找蠕虫等柔软食物;凶猛的大型掠食鱼类在它们头顶巡游……。数千万年的时间内,无数今天看来有些奇形怪状的生物,植物、珊瑚、腕足、海百合,以及鱼类曾在这里生存和繁衍,死去生物的遗体沉入水底,或者被突如其来的洪水卷入水底,为泥沙所掩盖,亿万年后少数幸运地形成了化石,保留至今。

四亿多年时光转瞬而逝,沧海桑田、海陆更迭,古老的海湾早已变成今日滇东的起伏山峦和其间的片片田地。远古海底的泥沙经过漫长复杂的地质作用,形成层层叠叠的地层,横跨志留纪、泥盆纪的连续沉积就出露在这里。在这地质的万卷书中,保存了生命演化的珍贵信息,等待古生物学家去一一揭开。

曲靖地区在志留纪中晚期位于赤道低纬度带附近,以热带-亚热带气候为主;泥盆系则出露较全、分布广泛,在整个泥盆纪期间仍位于赤道低纬度带附近,主要以热带-亚热带温暖而略干燥的气候为主。

绿满大地

丁文江不仅是著名的地质学家,地质教育家,还是社会活动家,他是中国早期地质调查与科学研究工作(包括学会建设、期刊出版、国际合作和人才培养)的卓越组织者与领导者之一。丁文江是中国古植物学的探路者,他是云南曲靖泥盆纪陆相地层及其植物化石的最早发现者,也是该地层植物化石的最早采集者。

1914年,丁文江在云南、贵州和四川为期1年的野外地质考察中取得了丰富的第一手资料。在古植物学研究方面,他进行了一些先驱性的工作,在云南曲靖、霑益和宣威,贵州威宁和四川会理等采集了植物化石。其中,他对曲靖地区陆相泥盆纪地层及其植物化石的首次发现具有重大科学意义,开创了中国地区早期陆地植物研究的先河。

丁文江将自己和后来王曰伦等采自中国西南地区的植物化石交给瑞典自然历史博物馆古植物学家赫勒(T.G.Ha lle)进行鉴定和研究。赫勒用英文在《中国古生物志》相继发表了《中国西南古植物化石》(1927年)和《云南古生代植物化石》(1936年),其中就有最著名的刺镰蕨(Drepa nophycus spina eformis)。这些论文不仅反映了丁文江对中国古植物学早期发展的贡献,也见证了中国与瑞典两国科学家在古植物学领域的成功合作。此后,著名古植物学家斯行健、徐仁、李星学等都在此开展过研究工作。

植物由海洋向陆地发展是生物进化过程中的重大事件。陆生植物的诞生不仅使得荒芜的陆地披上绿装,而且为动物由水登陆创造了条件,提供了食物和栖息场所。志留后期到泥盆纪早中期是维管植物登陆之后,快速分化和高度辐射的时期。当今世界上一些重要的维管植物类群,如石松类、有节类、真蕨类及种子植物的祖先类型相继出现。它们是如何演化的?它们的营养器官和生殖器官是如何形成和分异的?这种演化分异与它们生长的古地理及古环境又有着什么样的关系?均是科学界,特别是古植物学界高度重视的课题。

长期以来,由于早期陆生维管植物研究的发轫于欧美国家,因此有关早期陆生维管植物演化和分类系统的研究主要来自欧美古植物学家,化石材料主要来自劳亚古陆(也就是今天的北欧、格陵兰和北美)。自从加拿大博物学家和教育家道森 (J.W.Da wson) 爵士,在1850-1890年期间采集了大量有关早泥盆世维管植物的化石标本,发表了一系列文章以来,科学家对早期陆生维管植物的认识已经过去160多年。道森在加拿大魁北克加斯佩(Ga spé)半岛泥盆纪地层发现的化石植物无叶,茎简单二歧式分枝,表面有刺,很像现代的松叶蕨。因此,他将之命名为裸蕨(Psilophyton)。之后,随着研究的不断扩大和深入,很多国家和地区都发现了早期维管植物化石,这些植物都被笼统地归为裸蕨类植物(Psilophytes)。

1968年,美国著名植物学家班克斯(Ba nks)对当时已发现的大量早期维管植物进行了系统厘定,建立的三个新纲:瑞尼蕨纲(Rhyniophytina),工蕨纲(Zosterophyllophytina)和三枝蕨纲(Trimerophytina),从而奠定了早期陆生维管植物分类研究的基础。自此之后,涉及到早期陆生维管植物的形态和分异的研究有了迅速的发展。在20世纪后期,澳大利亚和中国早期陆生维管植物的发现与研究,研究引起了古植物学术界的极大关注。

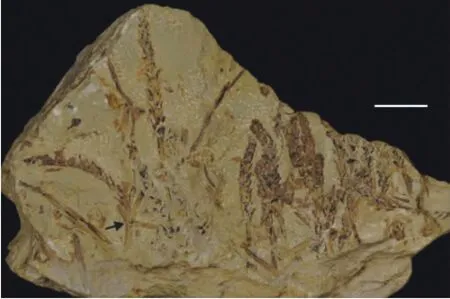

赫勒之后,我国古植物学的奠基者斯行健(1941)和徐仁(1947)分别描述云南昭通和华宁盘溪等地的少数中泥盆世植物。虽然在1949年中华人民共和国成立后,西南地区各地质单位及有关教学、科研部门,对曲靖地区以陆相为主的早泥盆世沉积做了不少工作,发现了大量具有特色的鱼化石群,为该区有关地层的划分对比提供了鱼化石上的依据。但在大植物化石方面,仅有徐仁在1966年描述产自云南曲靖的一种云南工蕨 (Zosterophyllum yunna nicum),以及李星学和蔡重阳在1977年描述了产自曲靖地区的部分工蕨类化石。

四十多年来,中国从事早期陆生维管植物研究的古植物工作者,包括中国科学院南京地质古生物研究所李星学院士、蔡重阳研究员、王怿研究员,中国科学院植物研究所耿宝印研究员、李承森研究员,北京大学郝守刚教授、王德明教授,在曲靖地区开展了大量工作,取得了一些列重要成果。其中在下西山村组发现了西山工蕨(Z.xisha nense),西屯组发现了刺囊西屯蕨(Xitunia spinitheca)、小穗工蕨(Z.minorsta chyum)和胜峰工蕨(Z.shengfengense)等。

其中胜峰工蕨的发现颇具传奇色彩。2006 年11月份,云南正处于旱季,天高云淡正是野外工作的黄金时间。就在计划中的野外工作即将结束前,北京大学的郝守刚老师和薛进庄博士准备第二天从曲靖返回昆明,并直接飞回北京。由于两周主要集中在翠峰山西山水库一带的野外工作,采集到的标本数量并不是很多,类型也比较单调,尽管有收获,但并不十分理想。采获的标本需要装箱后运回北京,为此,他们来到了曲靖的街上购买纸箱。

当他们沿街走到南门外广场的时候,远处汽车和压路机的轰鸣引起了他们的注意,那里正在修路。载重卡车运来大量的山石堆在路旁,工人们在清理,轧路机往返碾压。看到了石头,职业的本能驱使他们不免要去察看一番。

“进庄,你看那些岩石是什么时代的,我们是否过去看看?”郝守刚老师说。

“好像是早泥盆世的。”

他们走到自卸卡车卸下的岩石堆旁,仔细做了观察。那都是碎屑岩,灰色或蓝灰色的泥岩,断口比较致密,显示出比较多的钙质成分。依据对翠峰山地区沉积地层的了解,这些岩石大体可以认定为早泥盆世早期下西山村组或西屯组的岩石。

“或许我们可以在这找到点什么有价值的东西。”

“完全有可能,碰碰运气吧。”薛进庄回答说。

于是,他们把带的地质包等放到路旁,在那些轧路石堆里边寻找探究了起来,并随之发现了一些破碎的植物茎轴和一些双壳类的化石。

“郝老师,我要方便一下。”

“行,我在这边等你。”郝老师说。

薛进庄随即向远处那些轧路石堆走去,郝老师则在这里继续低头寻觅。不一会儿,来不及方便的薛进庄突然兴冲冲地跑了回来:“郝老师,我有了重大的发现!”他兴高采烈地说,“您赶快跟我去瞧一瞧。”

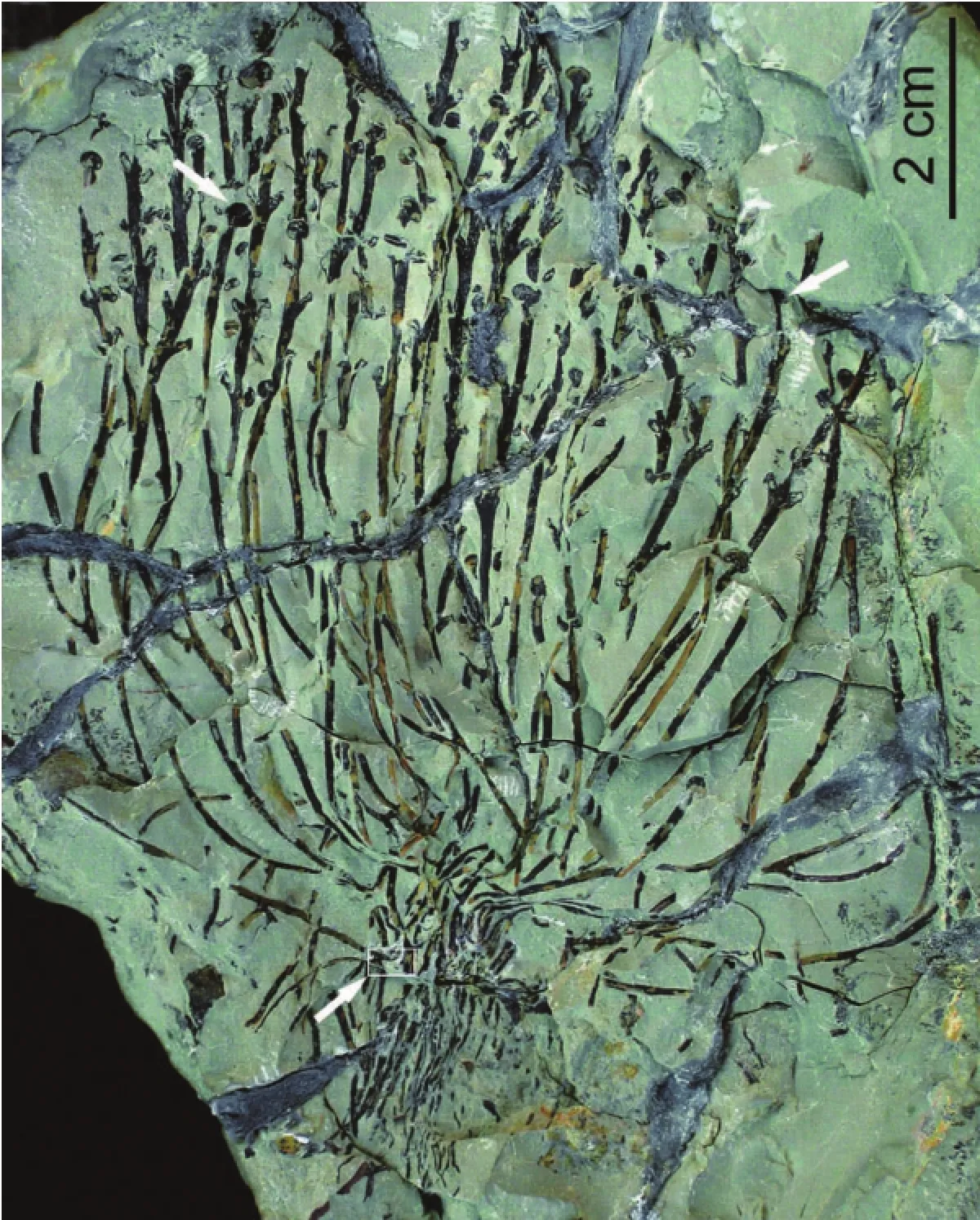

一株4亿年前的完整胜峰工蕨化石,上面的两个箭头指示孢子囊,下面的箭头指示根的连接。

当薛进庄带郝老师到远处路边石堆后面的一堆岩石旁时,立即被惊呆了。在一块大岩石上,簇生的植物茎轴密密麻麻,茎轴上的孢子囊清晰可见。由于化石本身的碳膜呈黑色,在黄绿色的岩石基底上形成明显的反差,格外醒目。化石的基部分支交错盘结,这是难得一见的一株非常完整的植物标本,只是由于暴露在空气中,再加之薛进庄不经意踏上的一脚,岩石乃至标本也随之断裂开来。

他们小心翼翼地将保留植物标本的岩石块双手捧起,拿回到路边,堆放在那里,仔细观察。正在此时,天公不作美,一场阵雨骤然而至。在此状况下,他们将随身携带的背包罩在标本上,将雨伞撑开也罩在上方,用石块压好,人则迅速跑到不远处的工棚下避雨。在天放晴后,他们仔细观察这件珍贵的标本,对它们在破碎岩石上彼此之间的保存状态做了充分的了解,并对一些破碎散乱的标本仔细包裹后,用双手捧回了旅馆。随即郝老师让薛进庄去商店买了一个大的塑料盒,在旅馆中尽可能原位地把标本固定安放在了塑料盒中。

随后他们又返回了工地,找到了运载岩石的卡车,向司机师傅询问到这些岩石的挖掘地点,是曲靖市区东南方向约6公里的胜峰小区花果山。随即他们搭乘了一辆卡车,到了岩石的挖掘地。这里是一片繁忙的采石场,半个山头已经被挖平清理,未来这里将建设一个新的居民小区。依据所收集标本的岩性特征和岩石上的一些沉积结构特征,他们大致寻找到了标本产出的层位。在这里,他们又认真的做了寻找,除了少量的植物碎片,却一无所获。

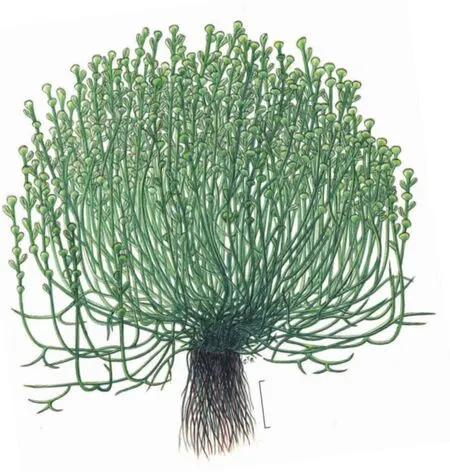

由于这个意外的发现,他们一路喜气洋洋地返回了北大。在实验室里,经历了三周时间的清理、粘合和修雕之后,一株4亿年前的完整的植株展现在面前。它不仅有密集簇生的气生的二叉分支的茎轴,也长有圆形、椭圆形的孢子囊,而且难能可贵的是,植物体保存了基部密集的K型和H型分枝形成的盘根错节的匍匐茎,并长有浓密的簇生细根。这是当时世界上所发现的最古老的带根植物,为人们认识早期陆生植物的形态提供了弥足珍贵的实物。这株植物代表了一个工蕨植物的新种,由于它产出在曲靖胜峰地区,他们将它命名为胜峰工蕨(Zosterophyllum shengfengnesis)。

胜峰工蕨的复原图(孙英宝绘)

传统的观念认为,陆地上最古老的植物是茎轴裸露、没有真正的根和叶子的原始植物,真正的根和叶子是随后才在地球上演化出来的。一般认为具根的维管植物的出现加速了地球岩石的风化作用,但对早期根的形态和生态学信息的记录极度缺乏,已报道的化石资料非常少。依据该化石,经过细致的实验室工作和两年多的认真求证,第一次计算出了工蕨植物的生物量和根茎比,也是第一次获得了压型化石植物的根茎比信息。这种古老的根仅占整个植物生物量的不到3%,通过与现生植物的生态学数据比较,这么小的根系能够为相对较大的茎轴系统有效地提供养分,表明早期植物具有较强的根系吸收能力和水分利用效率,也表明这种植物生活在高温、高降水量以及水分供应充足的环境之中。

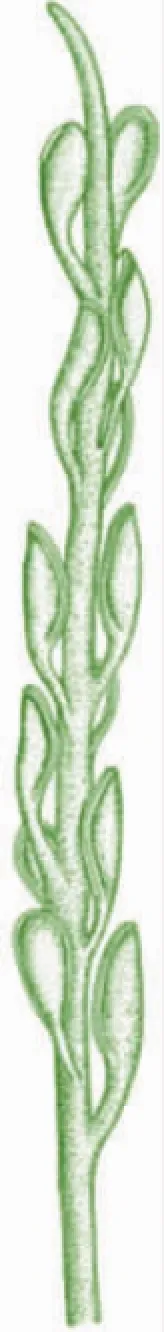

纤细先骕蕨复原图

云南工蕨化石,孢子囊聚合成穗状,比例尺=10mm

回弯徐氏蕨部分复原图

楔形广南蕨部分复原图

胜峰工蕨的发现和研究,仅是曲靖地区早期陆生维管植物研究的一个缩影。另外,时代稍微晚一点的徐家冲组和西冲组发现了更为丰富的植物化石组合。徐家冲组含有澳大利亚工蕨(Z.a ustra lia num)、云南工蕨(Z.yunna nicum)、曲靖镰蕨(Drepa nophycus qujingensis)、中国亨氏蕨(Hedeia sinica)、纤细先骕蕨(Huia gra cilis)、变异苞片蕨(Bra cteophyton va ria tum)、回弯徐氏蕨(Hsüa deflexa)和楔形广南蕨(Gua ngna nia cuneata)等。

其中镰蕨是徐家冲组的优势植物,在10余个层位中都有发现。镰蕨为原始的小叶植物,隶属于石松类植物,从早泥盆世到晚泥盆世,广泛分布于世界各地。植物体分为横卧的拟根茎和二歧分叉或单轴分叉的直立茎轴。孢子囊单个着生,不聚集成穗。叶螺旋排列在茎轴上,为小型叶,内具简单的维管束。

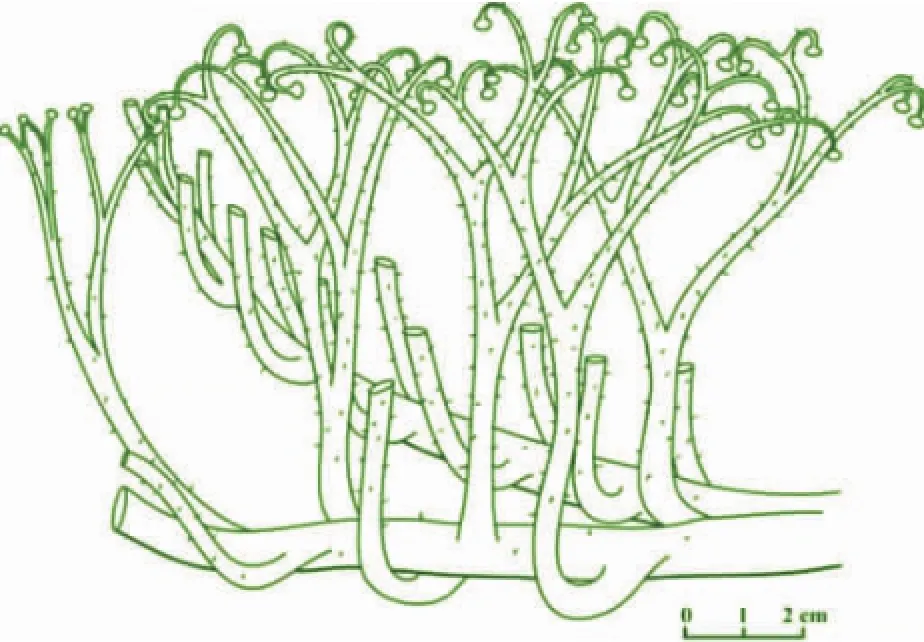

徐家冲组的红层古土壤形成于干湿交替的气候背景下,可归入初成土或钙化土,其中普遍含钙结核以及镰蕨的根状茎。镰蕨可通过地下的根状茎克隆生长,形成庞大的长寿克隆体,在每立方米古土壤中,根状茎的总长度可达800 至1300米,它们重复多次K-型或H-型分枝,形成复杂的网状结构。徐家冲组的单个红层古土壤厚度可达20米,根状茎贯穿其中,反映长期稳定的洪泛平原堆积和植被发育,以及植物克隆体对沉积物频繁埋藏的适应能力和顽强的扩展能力。庞大的根状茎网状系统可增进河流沉积物的抗侵蚀能力,促进成土作用,从而增强河流地貌的稳定性、提高早期土壤的固碳能力,因此在植物登陆初期,克隆生长是原始的维管植物作用于地球系统的一种重要机制。4亿年以来,根状茎克隆生长普遍存在于各类植被和陆地环境中。

镰蕨根状茎垂直地层密集分布(上左);在岩石中平行排列的镰蕨植物茎轴(上右);泥盆纪早期的河流与洪泛平原植被景观复原(邓珍珍绘制)(下)

牛角蕨(左上);密集保存的早期真蕨类植物(右上);西冲组的一种草本石松植物(右中);西冲组大型石松植物茎干,预示着当时已经有比较高大的植物群落(左中);西冲组鱼甲片化石(左下);西冲组的双壳类化石(右下)

时代为中泥盆世晚期的西冲组植物群,主要产自云南曲靖和武定地区的西冲组中,以石松类植物为主,共生有原始的“真蕨类植物”和三枝蕨类,无论在属种还是在植物结构的多样性上均显示出了较高的水平,分为小型树状植物和地面植物两个水平结构。主要有前石松类、同孢草本原始石松类和异孢小型树状石松类。石松类植物茎的叶片有不分叉类型和多次分叉类型,表面光滑类型和表面布满刺类型之分。石松类的生殖部分有不形成孢子囊穗类型和形成孢子囊穗类型,在后一类型中又出现了具有分叉孢子囊穗的类型。

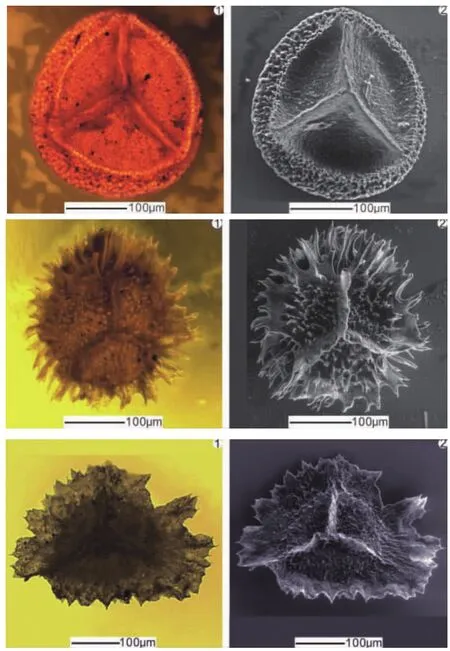

网状龙华山孢(上),麦克拉伦齿环孢(中),奇异烛饰孢(下)(Reviewof PalaeobotanyandPalynology2016,234:110-124)

西冲植物群的“真蕨植物”以Eocla doxylon minutum为主,该植物是一种原始的“真蕨植物”,代表了真蕨植物的祖先类型。枝木蕨植物有3种类型,这些植物均属于典型的地方分子,其形态特征上具有较高的分异度。前裸子植物在西冲植物群中十分稀少或可能不存在。但是,三枝蕨类植物在西冲植物群中十分发育,现已描述的主要有:齿茎蔡氏蕨、直纹裸蕨、牛角蕨等几种。西冲植物群主要以地方分子发育和三枝蕨类植物繁盛为特征,与世界同期植物群存在较大的差异,是一个地方性植物群。

参加古植物分会2016年学术年会会后考察的代表集体合影,身后为布满镰蕨根状茎的徐家冲组地层

根据西冲植物群中植物体的大小和解剖特征,可以分辨出两个生态系统。1、小型树状植物系统,生活在该系统中的植物大约1米高,主要由石松类和“真蕨植物”组成,这些植物构成植物群的主体植物类型。2、地面植物系统,生活在该系统中的植物是一些细小的植物,主要由细小石松类、三枝蕨类和一些分类位置不明的植物组成,这些植物控制了地面生态系统。

中泥盆世是陆生植物演化的重要时期,有些植物已经演化出在繁殖过程中出现雄配子体和雌配子体在形态和数量上的分化。这一时期全球范围内发现的大孢子化石很少,总计有9种,而主要发现于冈瓦纳大陆。曲靖龙华山中泥盆世地层中存在三种大孢子,其中一类名为网状龙华山孢与从同孢植物复杂勒氏蕨中发现的原位小孢子在形态上十分接近,但在超微结构上却与异孢植物产出的大孢子较为接近。因此可以推断网状龙华山孢的母体植物可能是一类从同孢向异孢转变的过渡型植物。此外,曲靖中泥盆世地层中还产出一类在加拿大北极地区和波兰北部有过报道的大孢子——麦克拉伦齿环孢,该类大孢子由于个体较大,在空气中传播的能力较弱,因此它的出现表明在中泥盆世时期劳亚古陆和冈瓦纳古陆之间可能存在陆桥连接,而这一陆桥可能对中泥盆世华南和澳大利亚一些地方性的珊瑚和鱼类属种在中泥盆世晚期迁移至劳亚古陆具有重要意义。

2016年11月19日至11月20日,中国古生物学会古植物分会2016年学术年会在昆明召开,会后的野外考察就选择了曲靖的西郊。来自全国各地,各高校、研究和生产单位从事古植物学研究的学者都慕名而来,参观剖面、采集化石,探寻四亿年前生命的奥秘。