包容型领导:概念、测量及与相关变量的关系*

章璐璐 杨 付 古银华

(1重庆邮电大学经济管理学院, 重庆 400065) (2西南财经大学工商管理学院, 成都 611130)

(3复旦大学管理学院, 上海 200433) (4成都理工大学, 成都 610059)

1 引言

在中国社会转型背景下, 企业组织面临着经济全球化, 商业环境日益复杂的外部大环境。同时,伴随着知识经济时代知识型员工对工作自主性需求、差异化需求越来越高的内部环境(高建丽, 孙明贵, 2015), 使得组织管理逐渐呈现出多元化趋势以应对内外部环境变化。领导者是组织的代理人, 如果领导者能够以一种包容的态度关注下属多样化的需求, 有助于激发下属活力, 实现组织绩效持续增长的目的(Nembhard & Edmondson, 2006)。

包容型领导不仅能够促使下属产生积极的工作态度与行为, 如工作满意度(Cho & Mor Barak,2008)、创新行为(高建丽, 孙明贵, 2015)及职业发展(Mor Barak & Cherin, 1998)等; 而且对团队/组织层面结果也存在积极影响, 包容型领导有助于提升团队参与质量改进的工作卷入度(Nembhard &Edmondson, 2006)、解决学校的教育公平问题(Ryan, 2006)、管理学生多样化(Granados & Kruse,2011)等, 这些成果为促进包容型领导研究做出了一定贡献, 但仍存在一些不足。首先, 目前学术界以Carmeli, Reiter-Palmon和 Ziv (2010)的包容型领导理论为主, 该理论建立在Nembhard和Edmondson(2006)对包容型领导定义的基础之上, 认为包容型领导是关系型领导的一种具体形式, 它是指领导者与下属互动时表现出易接近性(Accessibility)、开放性(Openness)及有效性(Availability), 即下属感知的领导对他们来说是否是可接近的, 倾听他们的心声并关注他们的需求。虽然Carmeli等(2010)认为包容型领导包含易接近性、开放性及有效性三个维度, 但是他们并未清晰地界定各维度的内涵。其次, 国外学者比较认可Nembhard和Edmondson(2006)开发的包容型领导单维量表。随后, Carmeli等人(2010)进一步开发了包容型领导三维量表,但他们是在西方组织情境下开展的研究, 缺乏在东方组织情境尤其是在中国这种权利距离较高的文化背景下进行相应验证。最后, 关系是中国管理思想的基础, 而儒家传统性、集体主义等传统文化价值观均强调以和为贵、包容等理念, 研究者将西方构念引入中国时应考虑中国组织情境因素(杨付, 刘军, 张丽华, 2014)。遗憾的是, 目前国内包容型领导研究忽略了中国传统本土文化对其有效性的影响。

本研究通过系统梳理国内外包容型领导的相关文献, 重点探讨以下几个问题:包容型领导的起源与概念, 包容型领导的结构维度与测量, 包容型领导与其他领导类型的比较, 包容型领导的相关实证研究, 中国传统本土文化对包容型领导的权变作用。

2 包容型领导的起源与概念

包容(Inclusion)是指包括或包含某事物, 包括许多或全部(朱瑜, 钱姝婷, 2014)。中国十分强调包容理念, 道教的“万物负阴而抱阳, 冲气以为和”是人际与伦理的核心思想, 即主张阴阳平衡,和谐才是生生不息的应有之意(何立芳, 2010)。佛教中的“平等慈悲”、“自利利他”及“普度众生”等道德伦理原则旨在强调做人的气度与胸襟(方立天,1996)。包容对个体而言是一种优良的道德品质,是团队增强创新能力的催化剂, 是组织持续发展的动力(Carmeli et al., 2010)。

虽然“包容”理念源远流长, 但是在组织研究领域却是一个较新的概念(Roberson, 2006)。Miller(1998)将包容定义为“多元化个体被鼓励参与组织活动、完成组织任务和使命并全力做出贡献的程度”,这一观点得到Roberson (2006), Lirio, Lee, Williams,Haugen和Kossek (2008)等学者的认同。然而, 也有研究者认为, 包容应该被看作是一个员工被组织接受的程度(Mor Barak & Cherin, 1998)。与之类似, Shore等(2011)将包容的定义细化为“雇员通过体验到其求同和求异需求被满足而感知到自己在工作团队中受尊重的程度”。Hofstede (2001)基于文化价值观差异, 认为东方国家的集体主义程度较高, 比如中国, 重视全局观念, 强调组织利益高于个人利益, 在人际交往中倾向于规避差异,寻求一致, 简而言之, 东方国家更强调“求同”。然而, 关注个人主义的西方国家更尊重个体差异,强调“存异”。此外, 中国人深受儒家传统文化的影响, 自幼受到君为臣纲、父为子纲、长幼有序、夫为妻纲、新旧有别思想的熏陶(杨国枢, 1995),这些思想都强调和谐与仁爱。然而, 中国高权力距离的君臣关系, 使得上级对下级的和谐与仁爱是有一定“度”的, 以达到中庸——儒家最高的道德境界(王庆娟, 张金成, 2012), 而西方国家的包容强调的是领导与下属之间心理距离较小、易接近的、平等的(Carmeli et al., 2010)。由于中西方文化不同, 西方学者对“包容”的定义强调员工层面的“感受程度”, 而中国学者更多从组织视角定义“包容”。比如, 李燕萍、杨婷、潘亚娟和徐嘉(2012)认为, “包容是平等地实现每个人应有的发展权利,坚持以人为本, 促成和谐与发展(p. 31)”; 朱瑜和钱姝婷(2014)认为包容既是道德修养更是管理智慧, 主要表现在融合、宽容大度、无所不包、兼容并蓄等方面。

包容思想最初被运用在教育学领域。“包容性教育”要求公平地对待不同种族、社会地位、宗教、性别等方面造成差异的学习者, 因此, 学校管理需要具有包容性思想(Vitello & Mithaug, 1998)。2006年, Nembhard和Edmondson将“包容性”引入领导研究中, 正式提出“包容型领导”。后续研究者对包容型领导的概念进行了广泛探索, 主要分为如下三类: 第一, 特质视角。例如, Temple和Ylitalo (2009)基于学校多样化管理背景, 认为包容型领导是一种能够接受并包容在教学与学习方面的文化价值观差异, 向教师和学生授权, 追求和强调社会正义与民主的领导方式。Carmeli等人(2010)将包容型领导描述为领导者能够倾听和关注追随者的需求, 在与追随者的互动中表现出开放性、有效性和易接近性, 是“关系型领导”的特殊形式和核心。第二, 行为视角。Nembhard和Edmondson (2006)认为, 包容型领导从言行上表现出鼓励和欣赏下属的贡献, 善于听取下属观点的领导方式。李燕萍等人(2012)认为包容型领导应坚持以人为本的管理原则, 下属对领导也应该秉持包容的态度,领导与下属之间互相影响, 并提出平衡式授权、走动式管理、渐进式创新等三个具有代表性的包容型领导行为。姚明晖和李元旭(2014)基于员工创新行为研究, 将包容型领导定义为具有开放度、亲和度、宽容度与支持度的领导行为。何丽君(2014)认为包容型领导是一种以参与、开放和共享为取向, 以协调、可持续、普惠式发展为目标的领导理念和模式。第三, 过程视角。Ryan (2006)指出学校的包容型领导风格强调利益相关者参与治理和管理, 是一种平等的集体领导过程。Rayner(2009)将教育背景下的包容型领导定义为学习型领导的特殊形式, 是为了构建学校的多样性和差异性交互式管理的整合过程。Hollander (2009)指出, 包容型领导是一种关系, 即领导与下属之间是基于尊重、认可、回应和责任的双向关系, 领导与下属共同完成任务, 进而激发员工的潜能和活力, 以实现双赢目标。朱其训(2011)认为包容型领导是以一种包容、开放、民主、人本的方式指挥、引导、协调和鼓励组织成员为实现组织目标而努力的过程, 其基本内涵主要体现在开放、民主、人本、公正四个方面。方阳春和金惠红(2014)以高校科研团队为研究对象, 认为包容型领导应包括:鼓励跨部门、跨学科的合作交流; 能够包容团队成员的失败并给予指导; 培养并认可团队成员; 包容并合理利用成员的优势; 公平地对待员工并与其实现双赢。

综上所述, 包容型领导的定义由研究视角或研究对象的差异而存在显著不同, 如表 1所示。本文将包容型领导界定为:包容型领导是以员工为中心, 关注和满足不同下属的需求、倾听下属的观点、认可下属的贡献, 达到激发下属潜能与活力的目的, 最终实现组织绩效持续增长。

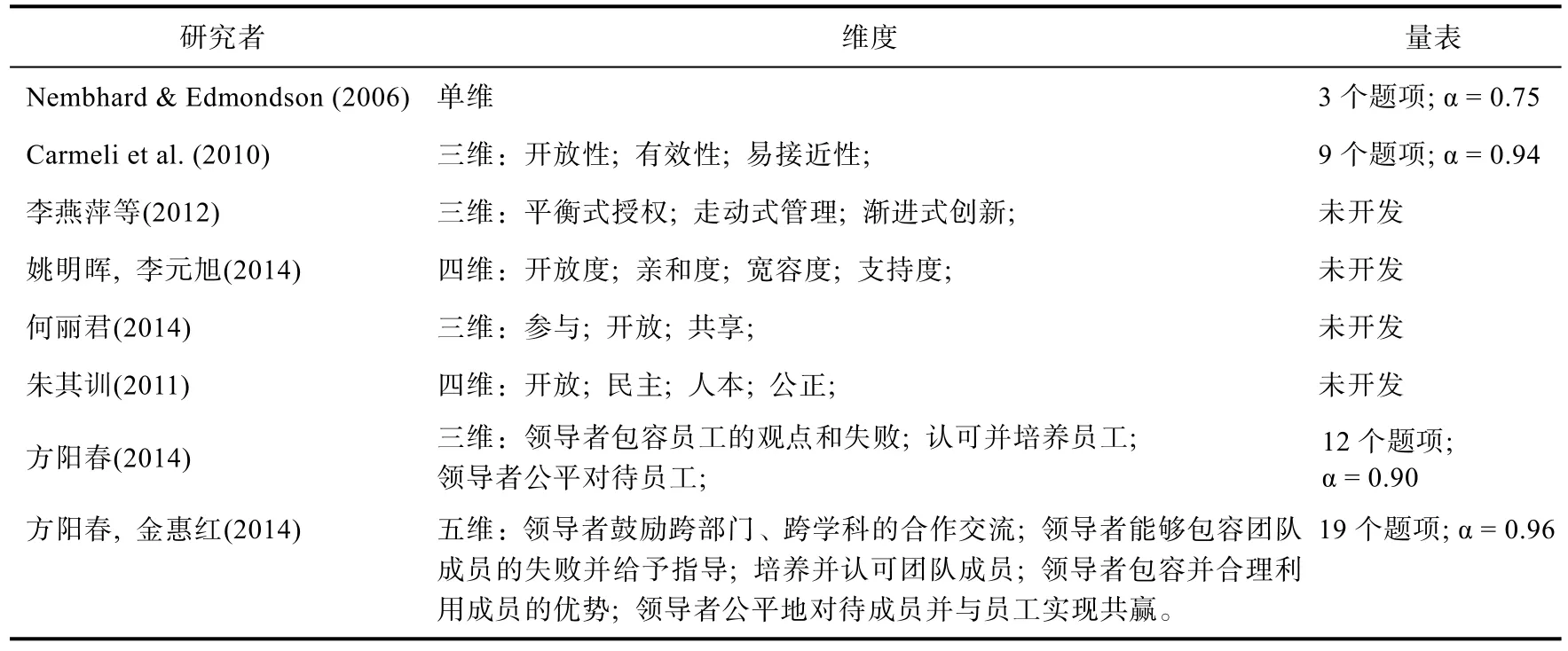

3 包容型领导的结构维度与测量

截至目前, 包容型领导的结构维度由单维到五维不等, 研究者们开发了相应的测量量表。本研究通过系统地梳理相关文献, 总结了包容型领导的结构维度与测量量表, 详见表2。

表1 不同研究对象下包容型领导定义及比较

表2 包容型领导的维度与测量

早期对包容型领导结构维度与测量进行探讨的是Nembhard和Edmondson (2006), 他们以医疗团队为研究对象, 将包容型领导界定为一个单维度构念, 并开发了 3个题项的测量量表。不同与此, Carmeli等人(2010)认为包容型领导应该是一个多维的, 通过对企业经理的调查, 形成了开放性、有效性和易接近性三个维度, 9个题项的包容型领导量表。目前, 这两个量表被认为是国外较成熟的包容型领导测量工具, 具有较高的信效度(Hirak, Peng, Carmeli, & Schaubroeck, 2012)。相比西方学者的研究, 中国学者对包容型领导的结构维度也开展了积极的探索。比如, 李燕萍等人(2012)针对新生代员工管理问题探讨了包容型领导的重要性, 并从理论层面构建了包容型领导的内容体系, 包括平衡式授权、走动式管理、渐进式创新。与前者不同, 何丽君(2014)认为尊重、宽容、利他三个维度能很好地诠释包容型领导的内涵。然而, 也有学者基于开放、民主、人本、公正等包容思想构建包容型领导的四维结构(朱其训, 2011; 姚明晖, 李元旭, 2014)。以上学者均是从理论层面探讨了包容型领导的结构维度并未开发相应的测量量表。方阳春(2014)基于中国组织情境, 开发的包容型领导量表包括领导者包容员工的观点和失败、认可并培养员工、领导者公平对待员工三个维度, 共12个题项。此外, 方阳春和金惠红(2014)以中国高校科研团队为研究对象,构建了包容型领导五维度量表, 共19个题项。

综上所述, 学术界关于包容型领导的结构维度还未得到统一结论。目前, Nembhard和Edmondson(2006)、Carmeli等人(2010)开发的两个量表在国外得到广泛运用。就国内现有研究来看, 包容型领导结构维度的探讨多停留在理论层面, 未开发相应的测量量表, 由此延缓了中国本土包容型领导实证研究的进程。

4 包容型领导与其他领导方式的比较

领导是组织管理的灵魂。传统领导研究重点关注领导者的个体特征、行为(朱瑜, 钱姝婷,2014), 如领导特质论、行为论。然而, 新近的领导理论则强调领导与下属之间互动的过程, 如变革型领导、精神型领导、魅力型领导, 由于各个理论的研究视角不同, 因而形成各自独特的研究体系。为准确地把握包容型领导的特征, 我们将包容型领导与变革型领导、魅力型领导、精神型领导、伦理型领导、家长式领导、战略型领导以及公仆型领导进行比较。

4.1 与变革型领导的比较

第一, 关注点不同。变革型领导强调通过领导自身的感召力, 引导下属超越自我利益实现组织利益, 关注推动组织适应性变革的长期目标(Bass & Riggio, 2006), 主要以领导者为中心; 而包容型领导关注员工的多元化需求, 强调以下属为中心(Hollander, 2009)。第二, 影响过程不同。变革型领导强调以自身的魅力、振奋人心的愿景来激励下属, 成为下属模仿与学习的榜样, 属于自上而下的影响方式(李超平, 时勘, 2005); 而包容型领导更关注领导者与下属的互相影响(Carmeli et al., 2010), 通过与下属建立尊重、认可、回应和责任的双向关系, 激发下属的潜能和活力(Hollander,2009)。

4.2 与魅力型领导的比较

魅力型领导与变革型领导均属于新魅力型领导理论(Dinh et al., 2014)。魅力型领导与包容型领导的区别主要体现在领导对员工的激励方式不同,魅力型领导强调通过个人的超凡魅力影响员工,试图在组织中树立角色模范形象, 员工通过认同、模仿魅力型领导的行为达到激励目的(Shamir, House,& Arthur, 1993); 而包容型领导以关注员工需求为出发点, 通过认可和欣赏员工的贡献, 听取员工的观点进而激发其工作动力(Nembhard &Edmondson, 2006)。

4.3 与精神型领导的比较

精神型领导与包容型领导均为关注员工需求的领导类型(Fry, 2003; Nembhard & Edmondson,2006), 但仍然存在差异。首先, 关注员工的需求层次不同。精神型领导强调满足员工的精神存在需求(Fry, 2003), 属于高层次需求; 而包容型领导关注员工需求比较广泛, 并未清晰界定需求层次。其次, 高度不同。精神型领导旨在将组织战略、愿景、使命贯穿于领导行为之中(Fry, Hannah, Noel,& Walumbwa, 2011); 而包容型领导更强调领导过程中的民主、公平、包容等思想(朱其训, 2011)。

4.4 与道德型领导的比较

道德型领导与包容型领导都强调领导者与下属之间的互相影响的沟通方式(Brown & Mitchell,2010; 李燕萍等, 2012), 但沟通的内容不同。道德型领导是组织中道德的管理者, 旨在通过自身的示范、与下属之间互相沟通交流来传达并管理组织中的伦理道德(Brown & Mitchell, 2010); 与之不同, 包容型领导和下属之间通过建立一种尊重、认可、回应与责任的关系(Hollander, 2009), 未将宣传与管理组织中的伦理道德作为领导行为的核心内容。

4.5 与家长式领导的比较

家长式领导是基于中国本土文化提出的, 该领导类型主要包括威权领导、仁慈领导与德行领导(樊景立, 郑伯埙, 2000)。家长式领导与包容型领导存在的不一致主要表现在:首先, 家长式领导强调在团队中树立权威进而使下属对自己表现出敬畏顺从; 而包容型领导更注重领导与下属之间的平等、互相影响。其次, 家长式领导具有浓厚的人治色彩, 通常将下属分为圈内人、圈外人,以此构建的领导与下属之间的关系也是不平等的(周浩, 2014)。然而, 这与包容型领导主张为下属提供公平、均等的机会理念是不一致的。

4.6 与战略型领导的比较

包容型领导与战略型领导的不同之处较明显:战略型领导强调领导者能够预测组织未来发展方向、描绘组织愿景、保持组织灵活性并通过合作发动组织变革的个人能力(Ireland & Hitt,1999)。可见, 战略型领导是以领导者为中心的领导方式; 而包容型领导是以满足员工多样化需求的领导方式, 以员工为中心(Nembhard & Edmondson,2006)。

4.7 与公仆型领导的比较

公仆型领导与包容型领导具有较多的相似之处:均以员工为中心, 强调领导者高尚的道德品质的领导类型(Greenleaf, 1977; Carmeli et al., 2010)。然而, 两者也存在不同之处:公仆型领导坚持“服务第一”的原则, 将下属、顾客等利益相关者的需求放在首位, 最终使下属也成为组织的服务者(Greenleaf, 1977); 而包容型领导更关注下属差异化、多样化需求, 期望激发下属的潜能和活力(Hollander, 2009; Carmeli et al., 2010)。

综上所述, 本研究通过系统的梳理相关文献发现, 包容型领导与其他领导类型确实存在不同之处:首先, 包容型领导属于关系型领导, 通过尊重、认可、回应、责任与下属之间建立起双向关系; 其次, 包容型领导是关注下属差异化需求的领导形式; 最后, 包容型领导有助于实现组织的可持续发展。这为包容型领导在领导研究领域的独立作用奠定了坚实基础。

5 包容型领导的相关实证研究

从现有文献来看, 学者们对包容型领导的实证研究主要体现在以下三个方面:包容型领导的实施效果研究、包容型领导的作用机制和包容型领导的边界条件。

5.1 包容型领导的实施效果

社会交换理论(Social Exchange Theory)对包容型领导的实施效果有重要解释作用。Blau (1964)将社会交换描述为个体自愿以对方回报和激励为基础向他人提供帮助和支持。从这点来说, 个体间的社会交换具有两个特征:第一个特征是一方向另一方提供帮助和支持是在个体自愿而非强迫的基础上; 另一个特征是向另一方提供帮助和支持的个体事先不确定对方是否会带来回报和激励,而只是使得对方有回报的义务。包容型领导是关系型领导的核心形式, 领导者积极与下属之间建立尊重、认可、回应、责任的双向关系(Hollander, 2009),倾听下属的心声, 关注并满足下属差异化需求,以激发下属的潜能(Nembhard & Edmondson, 2006)。包容型领导通过其开放性、易接近性的领导行为, 自愿地为下属在工作中提供支持与帮助, 当下属感知到这些支持与帮助后, 基于互惠原则, 下属在工作中会表现出积极的态度与行为(Nembhard & Edmondson,2006; Carmeli et al., 2010; Hirak et al., 2012)。

包容型领导的实施效果主要体现在个体/团队/组织层面。首先, 在个体层面上, 尤其是处在多元化组织环境的员工, 包容型领导对员工的工作满意度、幸福感、归属感、组织承诺、工作绩效、工作机会和职业发展、工作投入、建言行为、创新工作卷入度及个人责任感均有显著正向影响(Mor Barak & Cherin, 1998; Mor Barak, Findler, & Wind,2001; Mor Barak & Levin, 2002; Findler, Wind, &Mor Barak, 2007; Cho & Mor Barak, 2008; Carmeli et al., 2010; Hirak et al., 2012; Choi, Tran, & Park,2015; Yin, 2013)。同时, 包容型领导还能降低员工的离职率(Nishii & Mayer, 2009)。其次, 就团队层面而言, 包容型领导对医疗团队的作用比较显著,包容型领导能够促进医疗团队成员参与质量改进工作的投入度(Nembhard & Edmondson, 2006)。这一研究结论得到Howard, Shaw, Felsen和Crabtree(2012)的验证, 在医疗团队中, 具有包容型领导行为的医师是提升医疗团队的质量改进合作的源泉。最后, 在组织层面上, 包容型领导能够促进学校教育公平、开展特殊教育与管理学生多样性(Ryan, 2006; Devecchi & Nevin, 2010; Granados &Kruse, 2011)。

5.2 包容型领导的作用机制

包容型领导是如何对下属、团队及组织结果产生影响的呢?从已有研究来看, 主要是通过影响下属心理感知这一路径实现的。首先, 心理安全感被认为是包容型领导发挥作用的重要内在机制。领导者可以促使员工在工作中感到心理安全,尤其是当领导者表现出开放性、易接近性和有效性的行为(Nembhard & Edmondson, 2006)。与之类似, Carmeli等人(2010)基于关系型领导理论, 认为包容型领导能够为员工创造一种安全的工作氛围, 他不仅鼓励员工提出新的想法, 而且让员工冒险去实践一些违背常规的新方法, 即使失败了也不会受到任何惩罚, 由此提高了员工的创新工作卷入度。Yin (2013)以中国香港不同行业的员工为研究对象, 验证了心理安全感在包容型领导与员工建言行为之间发挥部分中介作用。Hirak等人(2012)对以色列一家大型医院的急诊科进行纵向调查, 采用跨层分析方法发现, 包容型领导能够促使个体心理安全以形成团队心理安全氛围, 进而提升团队成员积极的从错误中不断学习, 最终增加工作单位绩效。除此之外, 包容型领导还可以通过提升员工自我效能感进而影响团队绩效(方阳春, 2014)。

其次, 包容型领导与结果变量之间的双中介机制得到学者们的广泛探讨。马跃如、程伟波和周娟美(2014)对湖南省 540名企业员工进行问卷调查发现, 包容型领导不仅通过提升员工心理所有权降低员工的离职倾向, 包容型领导还通过降低员工的犬儒主义进而降低员工的离职倾向。Choi 及其合作者(2015)基于社会交换理论, 探讨了情感性组织承诺和创造力在包容型领导与工作投入之间发挥部分中介作用。Yin (2013)研究发现,心理安全感与领导-成员交换在包容型领导与员工建言行为之间关系起中介作用。

5.3 包容型领导的边界条件

领导有效性的研究不能仅仅停留在因果关系与中介机制的探讨, 学者们呼吁需要考虑限制领导有效性的条件, 为领导研究开拓新视角(Jung,Yammarino, & Lee, 2009; Dickson, Den Hartog, &Mitchelson, 2003)。Nishii和 Mayer (2009)对 348家大型超市研究发现, 团队层面的领导-成员交换能显著调节包容型领导与员工离职率之间的关系,也就是说, 当组织中领导-成员交换质量较高时,包容型领导能显著降低员工离职率。不止于此,Hirak等人(2012)为包容型领导有效性的发挥找到另一个团队层面的边界条件——单位绩效(Unit Performance), 该研究结果表明, 当单位绩效水平较低时, 包容型领导越能够促使员工产生心理安全感。

通过以上论述可知, 包容型领导的现有实证研究主要是基于实施效果、中介效应的探讨, 而对边界条件的研究较少, 并且目前没有包容型领导影响因素的研究。首先, 包容型领导的实施效果主要集中在个体/团队/组织三个层面, 整体研究具备系统性; 其次, 包容型领导与实施效果之间的内在机制聚焦于心理感知层面, 如心理安全感; 最后, 有关包容型领导的边界条件研究较少。目前, 主要是以组织情境因素(团队层面的领导-成员交换关系、单位绩效)作为包容型领导有效性发挥的调节变量。

6 中国本土文化对包容型领导的权变作用

中国学者开展包容型领导的相关研究较晚。虽然包容理念是中国传统文化的精髓之一, 但包容型领导的概念起源于西方, 引入中国领导研究领域后, 鲜有学者从中国本土文化视角探讨包容型领导有效性问题。然而, 本土文化比如儒家传统性、集体主义被认为是领导有效性发挥的重要边界条件(杨付等, 2014)。

6.1 儒家传统性

仁爱与融合是儒家思想的核心, 因而, 儒家思想也被称为有关和谐的哲学。儒家传统文化强调长者有爱护子女晚辈的义务, 从而创造和谐的家文化(杨国枢, 1995)。而这种“家文化”也被泛化到工作场所中, 主要表现在上级对下级的“宽忍利他”方面(Farh, Earley, & Lin, 1997)。“己所不欲,勿施于人”是宽忍利他的表现, 也是儒家思想中“恕”的具体含义。简而言之, 就是不要将自己的思想强加在别人身上, 为人处世需多从对方的立场考虑问题, 避免冲突并宽容他人所犯的错误(王庆娟, 张金成, 2012)。包容型领导的行事风格与儒家传统价值观存在相似之处, 强调站在员工立场(对方立场)思考问题, 对下属表现出开放、易接近行为(Carmeli et al., 2010)。类似地, 当下属具有高儒家传统性倾向时, 其在工作中易表现出以和为贵,宽忍利他的行为, 能够与领导保持互相尊重、认可、回应与责任的关系, 由此可见, 高儒家传统性有利于包容型领导发挥有效性。然而, 当下属是低儒家传统性个体时, 下属更期望与领导之间达成互惠关系, 强调自己的付出能得到一致的回报(杨国枢, 1995), 否则会减少自己的付出。因此,低儒家传统性的下属会削弱包容型领导的有效性。

6.2 集体主义

集体主义价值观强调个体利益必须遵从集体利益(Hofstede, 2001), 以大局为重, 重视全局观念, 关注人际和谐。集体主义是中国重要的传统文化, 个体或团队的集体主义程度的高低在为人处世、制定决策方面发挥着关键作用(刘松博, 李育辉, 2014)。高集体主义价值观倾向有助于促进包容型领导有效性的发挥。在组织中, 高集体主义的个体更关注组织利益, 全局观念较强(Hofstede,2001), 为了实现组织目标, 高集体主义个体勇于提出有利于组织改善的措施(刘松博, 李育辉,2014)。不仅如此, 高集体主义的个体愿意为组织利益而牺牲个体利益(Hofstede, 2001)。由此可见,当下属是高集体主义价值观倾向时, 包容型领导开放的处事方式, 更能够为下属创造一种心理安全感, 进而使得其有效性得到发挥(Nembhard &Edmondson, 2006; Carmeli et al., 2010)。反之, 当下属是低集体主义价值观倾向时, 他/她更加关注个人兴趣, 不会为了组织利益而牺牲个人利益(Hofstede, 2001), 可能会表现出难以与其他成员一起合作, 进而降低包容型领导的有效性。

7 现有研究局限与未来展望

包容型领导在多元化组织情境中发挥重要作用, 领导者不仅尊重每位下属的需求, 同时认真倾听下属对工作与组织发展所提的建议, 试图与下属之间建立互动、合作的双向关系, 进而实现组织目标。包容型领导为领导研究做出重要贡献,但是仍然存在一定的不足之处, 有待未来继续研究。

7.1 概念与维度

目前, Nembhard和 Edmondson (2006)以及Carmeli等人(2010)定义的包容型领导和开发的量表得到国外学者较高的认同。但是, 仍然存在两点需要未来研究重点关注:首先, 这两者的研究分别以过程观和特质观对包容型领导进行定义,本研究认为, 未来研究可以将这两种观点进行整合提出新的包容型领导概念, 比如, 包容型领导是以员工为中心, 关注和满足不同下属的需求、倾听下属的观点、认可下属的贡献, 达到激发下属潜能与活力的目的, 最终实现组织绩效持续增长。其次, Nembhard和 Edmondson (2006)以及Carmeli等人(2010)开发的包容型领导量表均是以西方组织员工为研究对象, 由于中国具有几千年的传统文化和组织管理理念, 可能使得中国组织情境下的包容型领导除了以上结构维度外, 还存在某些特殊的结构维度:(1)樊景立和郑伯埙(2000)的研究表明, 道德品质是中国组织对领导者非常关注的因素之一。良好的道德品质可能是中国组织情境下包容型领导的一个结构维度。中国有句俗语叫做“将军额上能跑马, 宰相肚里能撑船”,主要用来形容人的气量胸襟, 也指大度包容。中国是一个典型的关系导向国家(杨付, 张丽华,2012), 在处理人际关系问题上十分强调包容理念,主张和平相处、以和为贵, 强调共存包容的处世之道(李燕萍等, 2012)。因而, “大度包容”可能是中国组织情境下包容型领导的重要道德品质。(2)受中国传统儒家文化影响, 中国组织中的领导者多表现出家长式的领导方式(樊景立, 郑伯埙,2000)。领导者习惯将下属看作自己的孩子, 当“孩子”犯错时, 与西方的“沟通式”教育理念不同, 中国家长倾向于“打是亲, 骂是爱”的教育理念。“家长”希望通过“打”、“骂”的方式让“孩子”知错, 改错并从错误中学习经验教训。中国是一个强调中庸的社会, 这种变向式的“包容”可能更有助于下属成长与发展。因而, “打是亲, 骂是爱”这种恩威并施的领导方式可能是中国组织情境下包容型领导的结构维度之一。(3)中国是高权力距离的国家(Hofstede, 2001), 领导与下属之间总存在着不可逾越的层级关系, 下属对权威的遵从在中国组织中也是体现的淋漓尽致(王庆娟, 张金成, 2012),而领导者在组织中与下属也保持着一定的距离以维护自己的权威。此外, 中国人特别注重面子, 因而在人与人交往中, 给他人留足面子是一种非常重要的处世之道(Hwang, 1987)。由此可见, 在中国组织情境下, “保持适度的距离”可能是包容型领导的结构维度之一。

鉴于此, 未来研究首先需要在深入分析西方文献的基础上, 通过对中国企业管理者和员工进行深度访谈, 找出中西方包容型领导的异质性,进而提出中国本土化的包容型领导的概念内涵;其次, 从多方(包括中国企业的中高层管理者、一线员工、专门从事包容型领导研究的专家学者)收集包容型领导的关键行为特征并汇总分类, 确定中国的包容型领导行为特征; 再次, 编制预测问卷, 收集数据并探索包容型领导的结构维度; 最后, 检验量表的信效度, 构建基于中国组织情境的包容型领导量表(李超平, 时勘, 2005; 王碧英,高日光, 2014)。

7.2 研究层次与方法

目前, 包容型领导研究主要集中在个体层次,领导作为一种集体现象, 可能从组织或者团队层次更能发挥其效能(刘益, 刘军, 宋继文, 吴维库,2007), 因而, 未来研究可以从组织/团队层面开展包容型领导行为的研究。包容型领导行为测量多采用的是领导者自我评价与员工评价法, 使用这些方法获得的数据已遭到学者的质疑(Mumford& Fried, 2014), 因为有些领导者可能存在谎报信息的现象, 容易出现社会赞许性行为(杨付, 张丽华, 2012)。同时, 下属也不能完全确定领导者是否是真正具有包容性的, 很多领导行为是伪装出来的(Mumford & Fried, 2014)。未来研究需要使用新的评价方法, 比如现场观察法、多来源评价法等。除此之外, 现有研究中的数据多是横截面, 难以考察包容型领导分阶段的变化水平, 未来研究可以开展纵向跨时点研究。

7.3 包容型领导与其他领导理论的比较研究

通过与其他领导方式的比较, 包容型领导在领导研究中既有独特性, 但与其他领导类型也有相似之处, 比如公仆型领导。然而, 在中国组织情境下家长式领导的盛行以及变革型领导也受到学术界与实践界的广泛关注(樊景立, 郑伯埙, 2000;段锦云, 黄彩云, 2014), 包容型领导作为新兴领导方式, 其效能大小还取决于其对员工、团队的态度与行为的预测是否能够超越家长式领导、变革型领导、公仆型领导及关系型领导。因此, 有必要从领导理论比较视角验证包容型领导的实施效果, 这也是已有研究还未涉及的一个重要研究方向。本研究认为未来研究可以采取纵向研究方法以揭示变量之间的因果关系, 同时探讨包容型领导对个体层面(创新行为)和团队层面(团队绩效)的实施效果, 并检验家长式领导、变革型领导、公仆型领导及关系型领导的效能大小。具体操作步骤如下:纵向数据搜集时间为1年。在时间点1, 由员工评价包容型领导、家长式领导、变革型领导、公仆型领导及关系型领导, 领导评价员工创新行为及团队绩效。1年后, 让员工再次评价包容型领导、家长式领导、变革型领导、公仆型领导及关系型领导, 领导评价员工创新行为及团队绩效。由此以来, 不仅降低了同源方法偏差, 而且纵向数据更能清晰的说明包容型领导效能的稳定性。

7.4 包容型领导的有效性问题

领导行为并不是发生在真空中的, 当学者们将新构念引入中国组织情境中, 需要加入中国的情境因素这样才能对中国管理研究做出贡献(杨付等, 2014; 魏江, 邬爱其, 彭雪蓉, 2014)。中国是一个人情社会, 关系是中国管理文化的基础,而传统价值观对中国人的态度、行为方面具有深远影响(王庆娟, 张金成, 2012)。因此, 未来研究可以探讨权力距离对包容型领导有效性发挥的权变作用。权力距离是人们对组织中权力分配不平等情况的接受程度(Kirkman, Chen, Farh, Chen, &Lowe, 2009)。就高权力距离的员工来说, 他们通常与领导之间保持一定的距离, 对于领导的指示表现出言听计从(郑伯埙, 1995), 因而会阻碍领导与下属之间双向关系的建立, 削弱包容型领导的有效性。而低权力距离的员工, 因为感觉自己与领导之间的权力距离较小, 更能平等地与领导进行沟通交流(Hofstede, 2001), 领导也能够清晰地知道下属的需求, 进而促使包容型领导有效性的发挥。此外, 包容型领导在中国情境下能否发挥效力需要未来研究深入挖掘中国本土文化如关系、面子、中庸思维等重要边界条件, 有助于指导特定情境中的实践。

段锦云, 黄彩云. (2014). 变革型领导对员工建言的影响机制再探: 自我决定的视角.南开管理评论, 17(4), 98–109.

樊景立, 郑伯埙. (2000). 华人组织的家长式领导: 一项文化观点的分析.本土心理学研究,(13), 127–180.

方立天. (1996). 中国佛教伦理思想论纲.中国社会科学,(2), 97–111.

方阳春. (2014). 包容型领导风格对团队绩效的影响——基于员工自我效能感的中介作用.科研管理, 35(5),152–160.

方阳春, 金惠红. (2014). 包容型领导者风格对高校科研团队绩效影响的实证研究.技术经济, 33(4), 53–57.

高建丽, 孙明贵. (2015). 基于心理资本的包容型领导对创新行为的作用路径.软科学, 29(4), 100–103.

何立芳. (2010).道教社会伦理思想之研究. 成都: 巴蜀书社.

何丽君. (2014). 包容性领导的理念及其实现路径.领导科学,(10), 40–42.

李超平, 时勘. (2005). 变革型领导的结构与测量.心理学报, 37(6), 803–811.

李燕萍, 杨婷, 潘亚娟, 徐嘉. (2012). 包容性领导的构建与实施——基于新生代员工管理视角.中国人力资源开发,(3), 31–35.

刘松博, 李育辉. (2014). 员工跨界行为的作用机制: 网络中心性和集体主义的作用.心理学报, 46(6), 852–863.

刘益, 刘军, 宋继文, 吴维库. (2007). 不同情商水平下领导行为与员工组织承诺关系的实证研究.南开管理评论,10(2), 12–18.

马跃如, 程伟波, 周娟美. (2014). 心理所有权和犬儒主义在包容性领导对员工离职倾向影响中的中介作用.中南大学学报(社会科学版), 20(3), 6–12.

王碧英, 高日光. (2014). 中国组织情境下公仆型领导有效性的追踪研究.心理科学进展, 22(10), 1532–1542.

王庆娟, 张金成. (2012). 工作场所的儒家传统价值观: 理论、测量与效度检验.南开管理评论, 15(4), 66–79.

魏江, 邬爱其, 彭雪蓉. (2014). 中国战略管理研究: 情境问题与理论前沿.管理世界, (12), 167–171.

杨付, 刘军, 张丽华. (2014). 精神型领导、战略共识与员工职业发展: 战略柔性的调节作用.管理世界, (10), 100–113.

杨付, 张丽华. (2012). 团队沟通、工作不安全氛围对创新行为的影响: 创造力自我效能感的调节作用.心理学报,44(10), 1383–1401.

杨国枢. (1995).家族化历程、泛家族主义及组织管理. 台北: 桂冠图书公司.

姚明晖, 李元旭. (2014). 包容性领导对员工创新行为作用机制研究.科技进步与对策, 31(10), 6–9.

郑伯埙. (1995). 差序格局与华人组织行为.本土心理学研究,(3), 142–219.

周浩. (2014). 家长式领导对下属进谏行为的影响: 基于关系的视角.四川大学学报(哲学社会科学版),(4), 139–148.

朱其训. (2011). “包容性增长”实现路径探析——基于“包容性领导”的视角.前沿,(23), 8–11.

朱瑜, 钱姝婷. (2014). 包容型领导研究前沿探析与未来展望.外国经济与管理, 36, 55–64.

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006).Transformational leadership(2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Blau, P. M. (1964).Exchange and power in social life. New York: Wiley.

Brown, M. E., & Mitchell, M. S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research.Business Ethics Quarterly, 20, 583–616.

Carmeli, A., Reiter-Palmon, R., & Ziv, E. (2010). Inclusive leadership and employee involvement in creative tasks in the workplace: The mediating role of psychological safety.Creativity Research Journal, 22(3), 250–260.

Cho, S., & Mor Barak, M. E. (2008). Understanding of diversity and inclusion in a perceived homogeneous culture: A study of organizational commitment and job performance among Korean employees.Administration in Social Work, 32(4),100–126.

Choi, S. B., Tran, T. B. H., & Park, B. I. (2015). Inclusive leadership and work engagement: Mediating roles of affective organizational commitment and creativity.Social Behavior and Personality,43(6), 931–944.

Devecchi, C., & Nevin, A. (2010). Leadership for inclusive schools and inclusive school leadership. In A. H. Normore(Ed.),Global perspectives on educational leadership reform:The development and preparation of leaders of learning and learners of leadership (Advances in educational administration, Volume 11)(pp. 211–241). Bingley, UK:Emerald Group Publishing.

Dickson, M. W., Den Hartog, D. N., & Mitchelson, J. K. (2003).Research on leadership in a cross-cultural context: Making progress, and raising new questions.Leadership Quarterly,14, 729–768.

Dinh, J. E., Lord, R. G., Gardner, W. L., Meuser, J. D., Liden, R.C., & Hu, J. Y. (2014). Leadership theory and research in the new millennium: Current theoretical trends and changing perspectives.Leadership Quarterly, 25, 36–62.

Farh, J. L., Earley, P. C., & Lin, S. C. (1997). Impetus for action:A cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society.Administrative Science Quarterly,42, 421–444.

Findler, L., Wind, L. H., & Mor Barak, M. E. (2007). The challenge of workforce management in a global society: Modeling the relationship between diversity, inclusion, organizational culture, and employee well-being, job satisfaction and organizational commitment.Administration in Social Work,31(3), 63–94.

Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership.The Leadership Quarterly, 14, 693–727.

Fry, L. W., Hannah, S. T., Noel, M., & Walumbwa, F. O.(2011). RETRACTED: Impact of spiritual leadership on unit performance.The Leadership Quarterly,22, 259–270.

Granados, A. C., & Kruse, F. (2011). Implementing changes in the head teacher role: Adaptation of strategic leadership style in inclusive school settings.International Journal of Leadership in Public Services, 7(4), 287–303.

Greenleaf, R. K. (1977).Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness.New York:Paulist Press.

Hirak, R., Peng, A. C., Carmeli, A., & Schaubroeck, J. M.(2012). Linking leader inclusiveness to work unit performance:The importance of psychological safety and learning from failures.The Leadership Quarterly, 23(1), 107–117.

Hofstede, G. (2001).Culture’s consequences: Comparing values,behaviors, institutions and organizations across nations.Thousand Oaks, CA: Sage.

Hollander, E. (2009).Inclusive leadership: The essential leader-follower relationship. New York: Routledge.

Howard, J., Shaw, E. K., Felsen, C. B., & Crabtree, B. F.(2012). Physicians as inclusive leaders: Insights from a participatory quality improvement intervention.Quality Management in Healthcare, 21(3), 135–145.

Hwang, K. K. (1987). Face and favor: The Chinese power game.American Journal of Sociology, 92(4), 944–974.

Ireland, R. D., & Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership.The Academy of Management Executive,13, 43–57.

Jung, D., Yammarino, F. J., & Lee, J. K. (2009). Moderating role of subordinates’ attitudes on transformational leadership and effectiveness: A multi-cultural and multi-level perspective.The Leadership Quarterly, 20, 586–603.

Kirkman, B. L., Chen, G., Farh, J. L., Chen, Z. X., & Lowe,K. B. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level,cross-cultural examination.Academy of Management Journal,52(4), 744–764.

Lirio, P., Lee, M. D., Williams, M. L., Haugen, L. K., & Kossek,E. E. (2008). The inclusion challenge with reduced-load professionals: The role of the manager.Human Resource Management, 47(3), 443–461.

Miller, F. A. (1998). Strategic culture change: The door to achieving high performance and inclusion.Public Personnel Management, 27(2), 151–160.

Mor Barak, M. E., & Cherin D. A. (1998). A tool to expand organizational understanding of workplace diversity:Exploring a measure of inclusion-exclusion.Administration in Social Work, 22(1), 47–64.

Mor Barak, M. E., Findler, L., & Wind, L. H. (2001). Diversity,inclusion, and commitment in organizations: International empirical explorations.Journal of Behavioral and Applied Management, 2(2), 70–91.

Mor Barak, M. E., & Levin, A. (2002). Outside of the corporate mainstream and excluded from the work community: A study of diversity, job satisfaction and well-being.Community,Work & Family, 5(2), 133–157.

Mumford, M. D., & Fried, Y. (2014). Give them what they want or give them what they need? Ideology in the study of leadership.Journal of Organizational Behavior, 35(5),622–634.

Nembhard, I. M., & Edmondson, A. C. (2006). Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams.Journal of Organizational Behavior,27(7), 941–966.

Nishii, L. H., & Mayer, D. M. (2009). Do inclusive leaders help to reduce turnover in diverse groups? The moderating role of leader–member exchange in the diversity to turnover relationship.Journal of Applied Psychology, 94(6), 1412–1426.

Rayner, S. (2009). Educational diversity and learning leadership:A proposition, some principles and a model of inclusive leadership?Educational Review, 61(4), 433–447.

Roberson, Q. M. (2006). Disentangling the meanings of diversity and inclusion in organizations.Group & Organization Management, 31(2), 212–236.

Ryan, J. (2006). Inclusive leadership and social justice for schools.Leadership and Policy in Schools, 5(1), 3–17.

Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory.Organization Science, 4(4), 577–594.

Shore, L. M., Randel, A. E., Chung, B. G., Dean, M. A.,Ehrhart, K. H., & Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups: A review and model for future research.Journal of Management, 37(4), 1262–1289.

Temple, J. B., & Ylitalo, J. (2009). Promoting inclusive (and dialogic) leadership in higher education institutions.Tertiary Education and Management, 15(3), 277–289.

Vitello, S. J., & Mithuag, D. E. (1998).Inclusive schooling:National and international perspective. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum Associates.

Yin, L. W. (2013).Inclusive leadership and employee voice:Mediating roles of psychological safety and leader- member exchange(Unpublished undergraduate thesis). Hong Kong Baptist University.