论技术设计的“道德教化”与“道德物化”功能

On the Moral Enlightenment and Materializing Morality in the Technical Design

■李玉云1赵乐静2Li Yuyun1& Zhao Lejing2

(1.2.西南林业大学,云南昆明 650224)

论技术设计的“道德教化”与“道德物化”功能

On the Moral Enlightenment and Materializing Morality in the Technical Design

■李玉云1赵乐静2Li Yuyun1& Zhao Lejing2

(1.2.西南林业大学,云南昆明 650224)

摘 要:本文论述了技术设计的“道德教化”与“道德物化”功能,分析了实现相应“道德教化”的两条路径。重点阐释了当前学界相对忽视的“通过技术设计而使技术人造物本身具有直接约束人们行为的‘道德物化’功能”理论,并审慎指出了“道德物化”的内在困难及应用限度。

关键词:技术设计;技术人造物;道德教化;道德物化

中图分类号:TS664.01

文献标识码:�A

文章编号::1006-8260(2015)05-0014-03

基金项目:国家社会科学基金项目(编号:10XZX0008)

Abstrraacctt::Technical design and artifact are responsible for human’s moral enlightenment.Particularly, designer can deliberately ‘inscribe’ or ‘build in’ moral norms into a technical artifact so as to entice users into specifi c actions.This paper explores the possibilities of the moral delegation to technical artifact and discusses the kind of technocracy that opponents of a ‘moralization of technology’ fear.

KeyWoorrddss::Technical Design; Technical Artifact; Moral Enlightenment; Materializing Morality

技术设计不仅具有满足人类需求的“工具性”功能,而且担负着引导人们崇尚美好、正当向善的“道德教化”任务。要实现这样的目的:一方面如人机工程依据自然规律与人类自身生理、心理特征,尽可能地使技术设计和产品安全宜人,促进人的自由选择与全面发展。另一方面也应当充分重视技术设计及技术人造物直接对使用者的约束和规范作用,即技术设计及技术人造物的“道德物化”功能。

1 技术设计的“道德教化”功能

道德体现着社会的价值和理想追求。“教化”一词在中国古典文献中使用较为广泛。“美德可教”是中国传统道德教育的基本预设和基础,《说文解字》中有关道德教化的“教”指“上所施,下所效也”,意味着把社会规范转化为自觉的行动。《中庸》所言“修道之谓教”,强调的是经过修炼而达到伦理至善的境界。“教化”西文一词源自希腊文Paideia,意指“教并使其习惯于所教”,即“使受教育者把教育的内容转化为自身习惯,获得相应的道德品质。”亚里士多德也认为:伦理是习惯养成的,没有一种自然德性是自然生成的[1]。在德语中,“教化”(Bildung)一词反映的人之为人的显著特点就在于他脱离了直接性的、本能的东西,因此人需要教化。概言之,习于一事而形成习惯,就会获得某种品质;如果所习之事是有着伦理道德价值的并因此而养成习惯,即获得了相应道德品质。具体而言,“道德教化”就是把社会所认可的价值观念、道德规范作用于社会成员,使之转化为社会所期望的个体内在道德品格。中国传统的礼乐教化就是让人们徙恶迁善而不自知,着重的是潜移默化的熏陶,以达到所谓“从心所欲不逾矩”的“化”境。现代行为科学及道德研究也表明,人的诸多行为与习惯可经由教育和引导养成。值得注意的是,道德教化既与理论和认识相关,更是一个长期浸润、点滴渗透的道德体验与实践过程。对广大社会成员而言,道德原则、规范往往显得较为抽象,难以准确把握,故需要通过具体生动的道德体验与感受逐渐养成。

技术设计作为人类的重要活动,一定意义上正是道德规范、伦理原则具体化的有效载体,具有道德塑造的重要作用。好的设计往往能对人的行为起到约束和导向作用,对有违道德的行为发挥规范与劝诫功能。例如,交通信号灯与人行横道的规定和设计,会使人们逐渐从被动服从转变为自觉遵守;而在马路中间设置护栏,增加横穿马路的难度,也能对不遵守交通规则者起到相应的规范和纠正作用。与此相反,如果一次性设计与消费理念长期流行,则人们便会对大量使用不可再循环利用产品习以为常,从而形成和强化“用完即扔”的不良习惯,加剧资源浪费和环境破坏。

概言之,“好的设计”既要以人为本、创造积极的社会价值,同时也要能够对一些人先天或后天的不良欲望、行为和习惯起到矫正、教育作用。正如帕帕内克(V.Papanek)所言:“设计者-规划者几乎要对我们周遭所有的产品、工具及它们对环境的损害负责。他既要对差的设计负责,也要对疏于履行职责而负责。他不可放弃创造的责任,也不应逃避和敷衍事关人类福祉的设计责任[2]。”因而,技术设计人员所面临的重要挑战之一,便是如何有效担负起设计的道德责任。飞利浦全球设计总监马扎诺(S.Marzano)也曾指出:我们需要的技术已经随手可得,我们挑战的不是技术本身,而是我们该如何应用设计“善”的力量,而不是利用设计的“恶”[3]。

通过技术设计实现道德教化,促进人的全面发展的路径有两条。一条已在当今设计伦理学中得到较为全面的体现:即设计更加重视以人为本,将技术设计与产品作为传达真善美的载体。无论是对人类生理、心理的体贴还是对残障人士的关怀,抑或对可持续发展与生态环保观念的重视和宣传,都注重产品“方便”、“舒适”、“可靠”、“安全”及“效率”等人性化设计理念的达成。如德国斯图加特设计中心在评选优良产品时,便特别强调如下标准(1)产品与人体的尺寸、形状及用力是否匹配;(2)产品是否顺手和好使用;(3)是否防止了使用人操作时意外伤害和错用时产生的危险;(4)各操作单元是否实用,各元件在安置上能否使其意义毫无疑问的被辨认;(5)产品是否便于清洗、保养及修理。另一条

路径是通过引导性乃至禁止性的技术设计而强化技术人造物对使用者的约束和规定,以促进使用者良好习惯的养成。概言之,即通过“道德物化”实现“道德教化”。目前,有关后一条路径的研究还相对较少。不窥中门,有故出中门必拥蔽其面”的伦理要求。

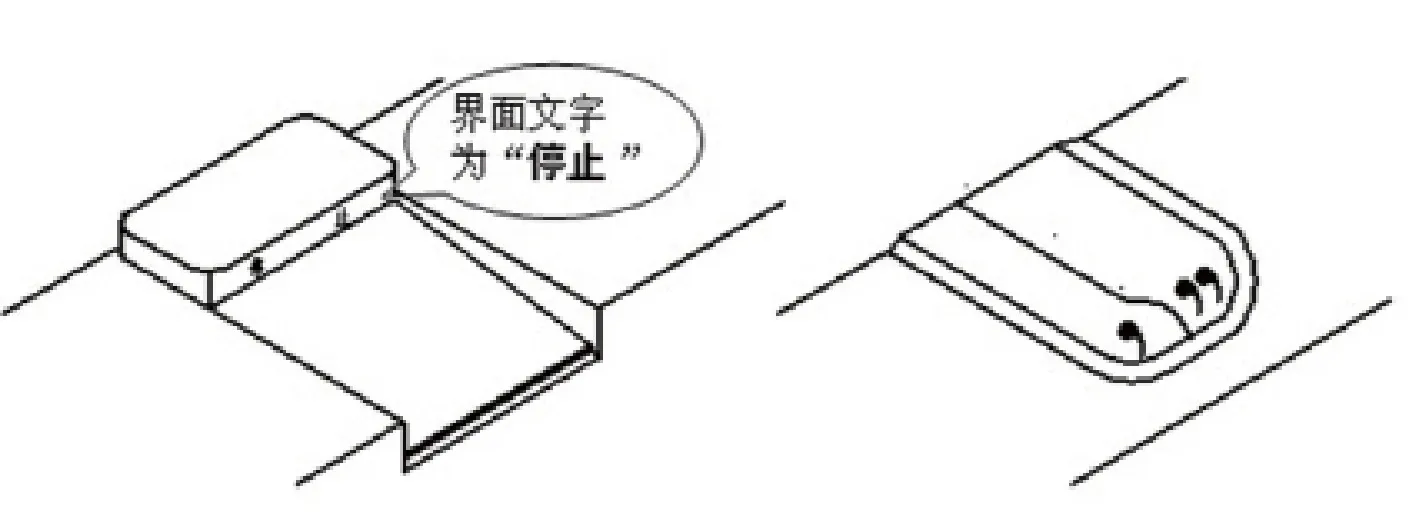

■图1 两种节水开关

2 技术设计“道德物化”何以可能

研究表明,道德教化的载体可以是多方面的。既有常规的传播、示范等途径和做法,也包括本文所讨论的“道德物质化”,即将器物本身作为道德教化的直接载体。克罗斯(P.A.Kroes)指出:技术人造物具有“双重属性”:既是物质性结构,又反映着人的意向性;前者受自然规律支配,后者与人的意图相关;前者相对稳定,后者因人因时而变,涉及伦理道德问题。法国学者福柯(M.Foucault)、拉图尔(B.Latour)、荷兰学者阿特胡斯(H.Achterhuis)、维贝克(P-P.Verbeek)等人从不同视角讨论了技术人造物的道德伦理维度。例如,福柯通过对“全景敞视建筑”的分析,探索了现代社会的规训模式。拉图尔讨论了技术的道德“授权”问题,即设计者通过将道德伦理规范“铭记”或“写入”技术人造物而实现或强化相关道德诉求和价值规范。荷兰学者阿特胡斯提出了“人造物道德”(morality of artifacts)[4],维贝克则通过《“物”能做什么》和《道德化的技术》进一步明确了“物质与道德”(materiality and morality)、“道德物化”( materialization of morality) 思想[5-6]。简言之,“道德物化”指借助恰当的技术设计而使抽象的道德理念在人造物结构和功能中得以体现,从而对人的行为产生道德意义上的引导和规范作用。维贝克指出:道德物化主要可以在两个层面上进行:一是较为保守的层面,即设计者评估技术的调节作用,尽可能避免不良道德结果;二是更为实质性地主动介入,即设计者通过有意识地“铭记”(inscribe)或“写入”(build in),而直接形成具有特定调控功能的技术及产品,实现道德的“物化”[7]。显然,与传统内化于心的道德教化不同,“道德物化”是通过技术设计将道德规范“写入”技术人造物之中,从而达成类同于传统道德教化对人类行为的规范、矫正作用。就效果论伦理学以结果论成效而言,借助人造物同样可以实现“道德教化”的目的。实际上,“道德物化”在中国传统的“藏礼于器”及家具、建筑设计等领域有着生动明确的体现。“礼”作为影响器物设计的重要因素,集中体现为器物形制的伦理化象征和使用的诸多限制,朱熹便曾言:“天下无一物无礼乐。”例如,欹器,原是一种尖底汲水的陶罐,后符号化为“宥坐之器”。“宥”“右”相通,即座右铭。欹器空虚不盛水时,只能欹斜而置,即所谓“虚则欹”;注入中等数量的水,就可端正摆放,即“中则正”;而在注满水后,则又会向另一侧倾覆,即“满则覆”。《荀子•宥坐篇》中记载说,孔子在鲁桓公宗庙见到欹器,让弟子挹水注入瓶中,发现果然如此。遂教育弟子“满招损,谦受益”,要中正均衡,适可而止。又如,为了减轻长时间跪坐的疲劳,我们的先人“创造出了‘凭几’这一供人跪坐时安体凭倚之家具。……凭几的使用可以减轻臀部和腿足之压力,凭几在春秋战国时十分流行,在民间则多为长者专用,是一种‘孝’文化的载体[8]。”《礼记》认为,居家之礼的根本是“谨夫妇”,即规范男与女不同的行为方式,这是齐家的重要任务。对应于此,住宅营建的原则为“辨内外”,即通过空间领域的划分来规范人的伦理行为,最典型的是四合院格局。四合院一般有前后两院,前院称外院,后院称内院。内外二院由中门相通,以实现“男治外事,女治内事,男子昼无故不处私室,妇人无故

3 技术设计的“道德授权”

道德物化通过技术设计有意识地筹划人造物,对人造物进行“道德授权”,以此来矫正人们使用时可能的不良行为与习惯[9]。例如,我们可以把儿童椅子靠背设计得又直又硬,以阻止他们养成向前倾斜或弯腰的坏习惯。又如,如今大多数复印机都有复原功能:复印机多份复印之后,若有一段时间间隔未使用该设置,机器就会自动恢复至默认的每次复印一份的设置。这种设计隐含了复印机用户做事粗心的假设:认为多数用户不会在使用完“一次复印多份”功能后,立即取消这一设置,从而造成后来使用者的不便或不必要的多份复印浪费。再如,为解决手推车被随意搁置问题,许多超市设计了需要投币才能取用,用完后归位方可返还硬币的手推车。这样一个“写入”道德要求的简单设计,便可有效规范购物者的用车行为,胜于许多道德说辞。

技术设计的“道德授权”一般包括如下过程:首先是设计者根据既有的经验与专业知识设想技术人造物可能的使用情境及其对使用者认知、行为、情感等方面的塑造作用;进而将想象和预测的结果落实到技术人造物的具体设计之中。这种“落实”的方式通常被称作“写入”或“铭记”,而落实的“结果”一般被称作“脚本”,犹如演戏的脚本。由于脚本预先设定了使用者与人造物之间的互动方式,因而使用者的行为模式潜在地受制于该技术设计。如果脚本规定了明确的行为模式,使用者可能的选择余地便不会太大,只能“被迫”接受、遵从脚本所要体现的道德观念和价值取向。例如,一种不系好安全带汽车便无法启

动的安全装置或者某款可以通过检测驾驶员饮酒与否而控制汽车启动的“酒精检测车钥匙”,便是借助强有力物质手段而强迫使用者遵守“应当安全驾驶”的道德规范。如果脚本的规定是引导性而非强制性的,则使用者可以在一定约束框架内有所选择。为了体现可持续发展的要求,我们可以通过设计技术人造物而形成某种脚本,以使用户能够从其中读出节能、环保等意义。或者说,这些新的人造物铭记着新的道德观念,具有引导性和选择性。例如,现有两款不同的卫生间节水龙头设计方案,其结构如图1。

图中两种界面都包含了分作两部分的按钮。左图:大按钮按下开始出水冲洗;且当按下此按钮时,后面的按钮跳起,并显示“停止”字样。提示使用者:“按下该按钮,出水停止!”右图:用户需要事先选择按下哪个按钮冲洗;左边按钮以“,”表示小水量,右边以“,,”表示两倍于右边按钮的水量。可以看出,第一种设计没有给使用者留出更多的解释与选择余地,第二种则是一个相对开放的设计,更多时候取决于使用者的理解和价值观念。如果他在理解过程中正确地读出并且同意脚本所传达含义的话,便会导致节水行为,从而使其行为符合设计者所倡导的道德与规范[10]。

值得注意的是,技术设计的“道德授权”实现了监督主体在场与不在场的某种“奇妙”统一。如前所述,道路减速障、汽车驾驶员安全带这样一些无生命和情感的技术人造物,事实上体现着深刻的道德意蕴。通过将高速行车对其他道路使用者的危险转化为驾驶者本人的不舒适和潜在的危险,技术人造物实现了以物质的方式限制个人行动、强化社会道德规则的目的。拉图尔表示:“想想道德家们如何不断地哀叹:没有人能像机器一样具有不折不扣的道德性。……我们不仅能够把我们已经执行了数个世纪的规章制度等授权给技术人造物,我们授权给它们的还有价值、责任和道德规范[11]。”道路减速障、塑料警察、街边路石、停车振动带等限制了汽车的运行;交通灯、斑马线、路标等可读符号告诉人们“什么能做、什么不能做。”如果不系好安全带,蜂鸣器便会不断闪光发出噪音;汽车的调速器可能控制汽车的最高速度;机器过热可启动自动关闭的装置。行车位置、刹车印痕等反映汽车运行状态的实时记录等,都在不同程度地扮演着着“道德警察”的角色。而那些置于路上以迫使汽车减速的道路减速障碍,在法国常被称作“躺着的警察”。驾驶员在此的减速行驶并非因为害怕警察,而仅仅是由于一块钢铁或水泥之类“凸起物”的存在——工程师已经将减速驾车、保障安全的规范与要求“写入”了具体的人造物之上。如此一来,既不需要警察值守,也不用交通标志指引,设计凸块的工程师也不用到场。因技术设计所致的“道德物化”实现了一种在场与不在场的“奇妙”组合:不在场者却能够自始至终地影响人类的行为。

4 “道德物化”的困难及其限度

相对于人的自律或国家强制的法律而言,借助对技术人造物“道德授权”所实现的“道德物化”无疑有其独到的长处。例如,对于一些自律能力较差者而言,法律有时也只能起到事后惩戒之效。而体现“道德物化”的“物律”则因其更为直接的约束作用,可能从源头上扼制一些严重不良行为的发生。不过,虽然“道德物化”初衷良好,但其自身却面临两个难以回避的伦理难题:一是 “道德物化”对人的自由意志产生了挑战,二是 “道德物化”可能会导致“专家治国论”[12]。的确,对技术的道德授权可能削弱人之为人的自由意志,降低和麻痹一些人的责任意识和道德敏感性;同时也可能因技术人员、工程师手中的权力过大乃至失控,导致新的或更大的不道德事件发生。这些担忧不无道理,也应当引起政策制定者与技术设计者的高度重视。从技术发展的历史与实践来看,人类应当可以恰当有度地用好“道德物化”,正如人们今天有智慧不滥用摄像监控之类的技术一样。另一方面,诸多研究和现实例证还表明,使用者对技术设计脚本的解读与执行一向存在着“反抗”性行为。通过对技术人造物的授权来克服、补偿人们伦理道德的不完善只能是相对的。

毫无疑问,能够兼顾强制性与倡导性的技术设计尤其宝贵。因为这类设计可以在保障人们选择权利的同时,通过对技术人造物一定程度的“道德物化”而实现“道德教化”的功能。在这方面,有一个许多人所津津乐道的例证:荷兰一家名为“永远属于你”(Eternally Yours)的基金组织,有感于许多整体功能几乎完好的产品仅仅因为看起来过时便“惨遭抛弃”的现实,希望找到某种体现节俭和可持续发展理念的设计方式。一位名为史密茨(Sigrid Smits)的设计师发明了一种丝绒面沙发,丝绒里面暗藏着精美的绣花纹样。绒面崭新之时,这些图案并不可见;之后随着沙发丝绒面的不断磨损,其中隐含的漂亮花纹便会逐渐显现[13]。这样的沙发因而具有了一种神奇的“自我更新”能力,并诱导性地令使用者乐于践行节俭环保的道德诉求和伦理规范。

整体而言,技术设计具有重要的道德教化功能。实现这种功能的途径不仅包括常规设计伦理学所强调的以人为本、满足人类正当需求的方面,同时也涵盖被人们相对忽视的通过技术设计而使技术人造物本身具有约束人们行为的“道德物化”功能。当然,这种“道德物化”应当是有限度的,不可被滥用。同时就技术设计、产品研发及消费使用的实际情形而言,过度的“道德教化”在现实中也是难以奏效的。无论如何,设计应当使人类生活更美好,扬善止恶的追求应当得到肯定。

(责任编辑:贺 辉)

参考文献:

[1]亚里士多德.《尼各马可伦理学》[M].苗力田译,北京:中国社会科学出版社,1999:27-28.

[2]V.Papanek, Design for the Real World, 2nd ed.Chicago:Academy Chicago Press, 1984:56.

[3][荷] 斯丹法诺•马扎诺.飞利浦设计思想[M].蔡军等译,北京:北京理工大学出版社,2002:18.

[4-5]P.P.Verbeek, What Things Do:Philosophical Reflections on Technology, Agency and Design, University Park:The Pennsylvania State University Press,2005:213,212.

[6]P.P.Verbeek, Moralizing Technology:Understanding and Designing the Morality of Things, The University of Chicago Press, 2011.

[7][13]P.P.Verbeek, Cultivating Humanity:towards a Non-Humanist Ethics of Technology in J.K.B.Olsen & E.Selinger & S.Riis et al.(eds.), New Waves in Philosophy of Technology, Palgrave Macmillan,2009:256, 257.

[8]胡景初.论家具丰富多样的文化性特征[J]家具与室内装饰,2013(5):14-15.

[9]赵乐静.技术解释学[M].北京:科学出版社,2009:187-192.

[10]J.Jelsma, Design of Behaviour Steering Technology.In Proceedings of the International Summer Academy on Technology Studies 2000, IFZ, Graz.

[11]B.Latour, Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane a Few Mundane Artifacts.In W.Bijker and J.Law .(eds.), Shaping Technology, Building Society:Studies in Sociotechnical Change.Cambridge, Mass, MIT Press, 1992:232.

[12]参见:张卫,王前.道德可以被物化吗?——维贝克“道德物化”思想评介[J]哲学动态,2013(3):70-75.