方钢管再生混凝土柱抗震性能试验研究

张 锐, 王成刚, 张传兵, 柳炳康

(合肥工业大学 土木与水利工程学院,安徽 合肥 230009)

方钢管再生混凝土柱抗震性能试验研究

张锐,王成刚,张传兵,柳炳康

(合肥工业大学 土木与水利工程学院,安徽 合肥230009)

摘要:文章在定常轴力和水平低周反复荷载作用下,对3根采用足尺比例的方钢管再生混凝土柱进行了拟静力试验,研究了再生混凝土取代率、含钢率等参数的变化对构件抗震性能的影响。试验结果表明:方钢管再生混凝土柱有较好的塑性变形能力和抗震性能;随着含钢率的上升,方钢管再生混凝土柱的水平承载力显著上升,延性和耗能能力也随之提高;随着再生混凝土取代率的增大,方钢管再生混凝土柱的水平承载力小幅度下降,延性和耗能能力略有降低。因此方钢管再生混凝土柱具有良好的抗震性能。

关键词:方钢管;再生混凝土;拟静力试验;抗震性能

再生混凝土的再生循环利用符合国家节约资源、保护环境和可持续发展的战略思想[1]。方钢管混凝土柱以其承载力高、节点构造简单、抗弯性能好以及耐火性能优于圆钢管混凝土柱等特点,日益受到工程界的重视[2-3]。为了探索再生混凝土在组合结构中的应用,在方钢管混凝土结构中使用再生混凝土代替普通混凝土,对方钢管再生混凝土柱的抗震性能进行研究。

本文以再生混凝土取代率和壁厚(含钢率)为主要参数,在定常轴力和水平低周反复荷载作用下,对3根方钢管再生混凝土柱进行抗震性能试验,并分析这2个参数对试件抗震性能的影响。

1试验概况

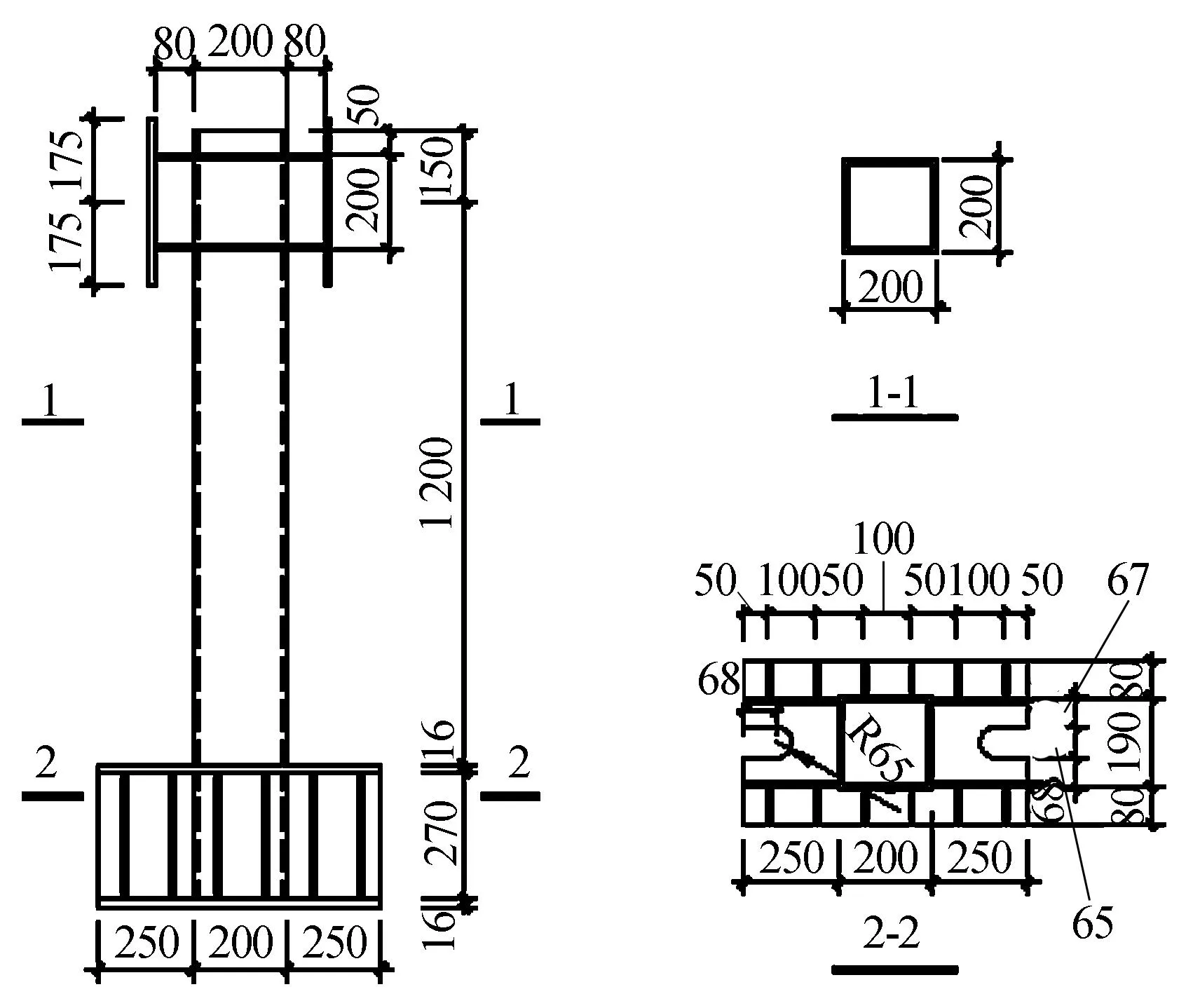

本试验以方钢管再生混凝土柱为研究对象,以反弯点至柱底之间长度部分作为研究单元,设计制作了3个钢管再生混凝土试件[4]。试件的详图如图1所示。

图1 试件详图

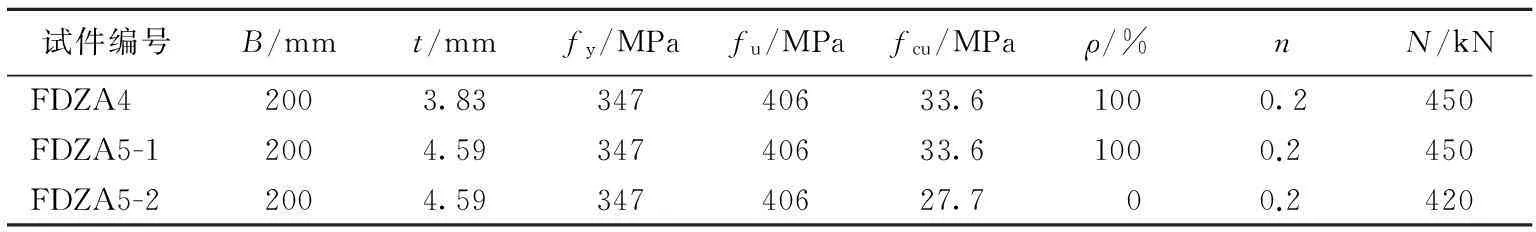

试件钢管的外边长B、实测壁厚t、钢材屈服强度[5]fy和极限强度fu、混凝土立方体抗压强度fcu、再生混凝土取代率ρ、柱的轴压比n和竖向轴力N等基本参数见表1所列。

试件制作时,混凝土由现场搅拌而成,为确保混凝土结构的密实、各成分的均匀,在浇筑的同时用插入式振捣棒进行振捣。在混凝土浇筑完成后收光,敞口自然养护。

水平荷载由固定于反力墙上的MTS电液伺服加载系统施加,竖向轴力由1 000 kN的液压千斤顶施加。

试件上部加载端布置1个位移计,以测量柱上端的水平相对位移;在距离柱底为50、100、150 mm的钢管表面位置布置应变片。其中柱对称面应变片布置相同,受拉、压面布置7个竖向应变片;另2个侧面布置3个竖向应变片和1个水平向应变片。在试验进行的同时,由TDS303对位移计和应变片的读数进行采集和记录。

表1 试件基本参数

根据文献[6]的有关规定,试验加载采用荷载和位移混合控制的方式进行。钢管屈服前采用荷载加载控制,钢管屈服后采用位移加载控制。当试验水平荷载下降到最大水平荷载的85%时,试验加载控制结束。

2试验现象

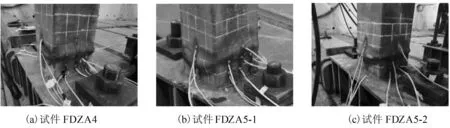

试验过程中,各试件的破坏现象大致相同,在距离柱根50~150 mm范围内随机出现钢管局部屈曲现象。当水平位移达到9~12 mm时,柱脚受压面钢管壁先发生局部微小屈曲,且随着水平位移的增大逐渐扩展至受压区侧面钢管壁,同时在卸载及反向加载过程中,钢管的局部屈曲被逐渐拉平,同时另一侧发生局部屈曲。试件接近破坏时,屈曲现象急剧发展,整个截面最终形成一个向外凸起的灯笼状破坏形态。试件最终破坏时,壁厚较小的试件局部屈曲较大且钢管四角部开裂较大,而其他2个壁厚较大的试件局部屈曲情况与钢管四角部开裂情况与前者相比有明显改善。各试件最终破坏形态如图2所示。

图2 试件最终破坏形态

由图2可以看出,试验结束后,试件FDZA4、试件FDZA5-1、试件FDZA5-2钢管内部核心混凝土的破坏情况均相同,3种钢管屈曲部位的混凝土全部被压碎。

3试验结果及分析

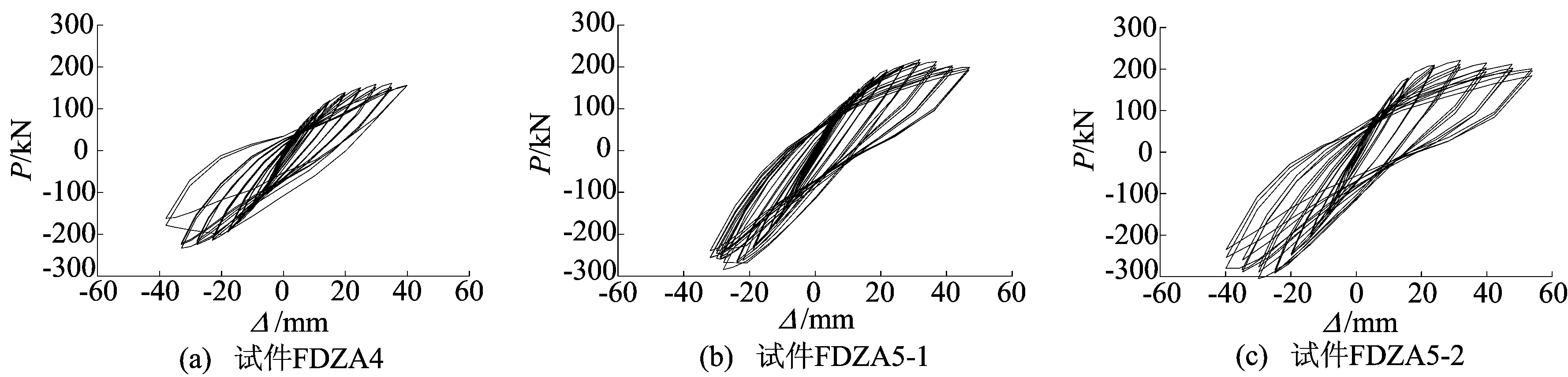

3.1 水平荷载-位移滞回曲线

本试验进行的3个试件的水平荷载-位移滞回曲线如图3所示,图3中P为水平荷载;Δ为顶部加载点中心点的水平位移。从图3可以看出,方钢管再生混凝土柱的滞回曲线形状都较饱满,具有良好的滞回性能。方钢管再生混凝土柱在荷载控制加载阶段,力和位移基本呈线性关系,残余变形和刚度退化很小;在位移控制加载阶段,随着水平位移的增大,滞回曲线的切线斜率减小,残余变形增大,刚度随加载循环次数的增加退化程度增大。随着壁厚的增加,即含钢率的上升,正、反向的极限水平承载力均有所增加,滞回曲线的正向区域饱满程度增加,而负向区域饱满程度略有降低。钢管再生骨料混凝土试件与钢管天然骨料混凝土试件相比,正、反向的极限水平承载力均有不同程度的减小,滞回曲线的饱满程度有所降低。

图3 水平荷载-位移滞回曲线

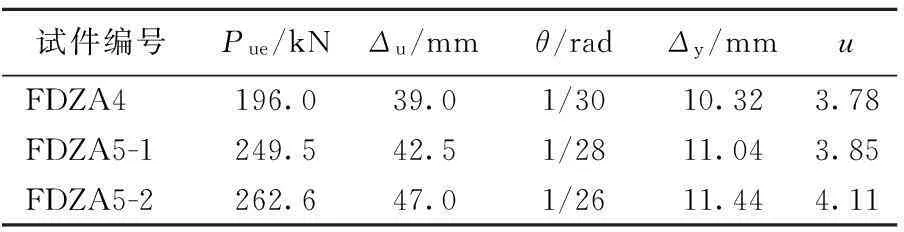

3.2 骨架曲线及延性

本试验进行的3个试件的水平荷载-位移骨架曲线如图4所示,试验结果见表2所列。

图4 骨架曲线

试件编号Pue/kNΔu/mmθ/radΔy/mmuFDZA4196.039.01/3010.323.78FDZA5-1249.542.51/2811.043.85FDZA5-2262.647.01/2611.444.11

水平承载力Pue、破坏位移Δu和破坏位移角θ计算时取正、反2个方向绝对值的平均值;屈服位移Δy取骨架曲线弹性段沿线与过峰值点的切线交点处的位移。结合表2以及图4可以看出,总体上来看,随着钢管壁厚的增加和再生混凝土取代率的下降,方钢管混凝土柱的水平承载力和初始刚度总体上都有所提高。在水平承载力提高程度上,再生混凝土取代率影响较小,而壁厚的影响显著;在初始刚度提高程度方面都有所提高,但幅度不大,其中壁厚对初始刚度增大的影响,正向加载过程要明显大于负向加载过程。随着含钢率的上升,正、反向的水平承载力均有显著增加,正向加载增加32.9%,反向加载增加23.7%;延性系数u分别为3.78和3.85,延性系数略有增加,延性尽管有所上升,但没有表现出更好的延性,原因可能是本试验含钢率较大,使钢管对混凝土的三向约束作用影响减小。随着再生混凝土取代率的增大,正向和反向的极限水平承载力均有一定减小,但是幅度不大,正向加载减小3.94%,反向加载减小5.74%;延性系数分别为4.11和3.85,延性系数减小了6.33%,但总体看取代率为100%的钢管再生混凝土柱与普通钢管混凝土柱延性相对接近,仍然表现出良好的延性性能。

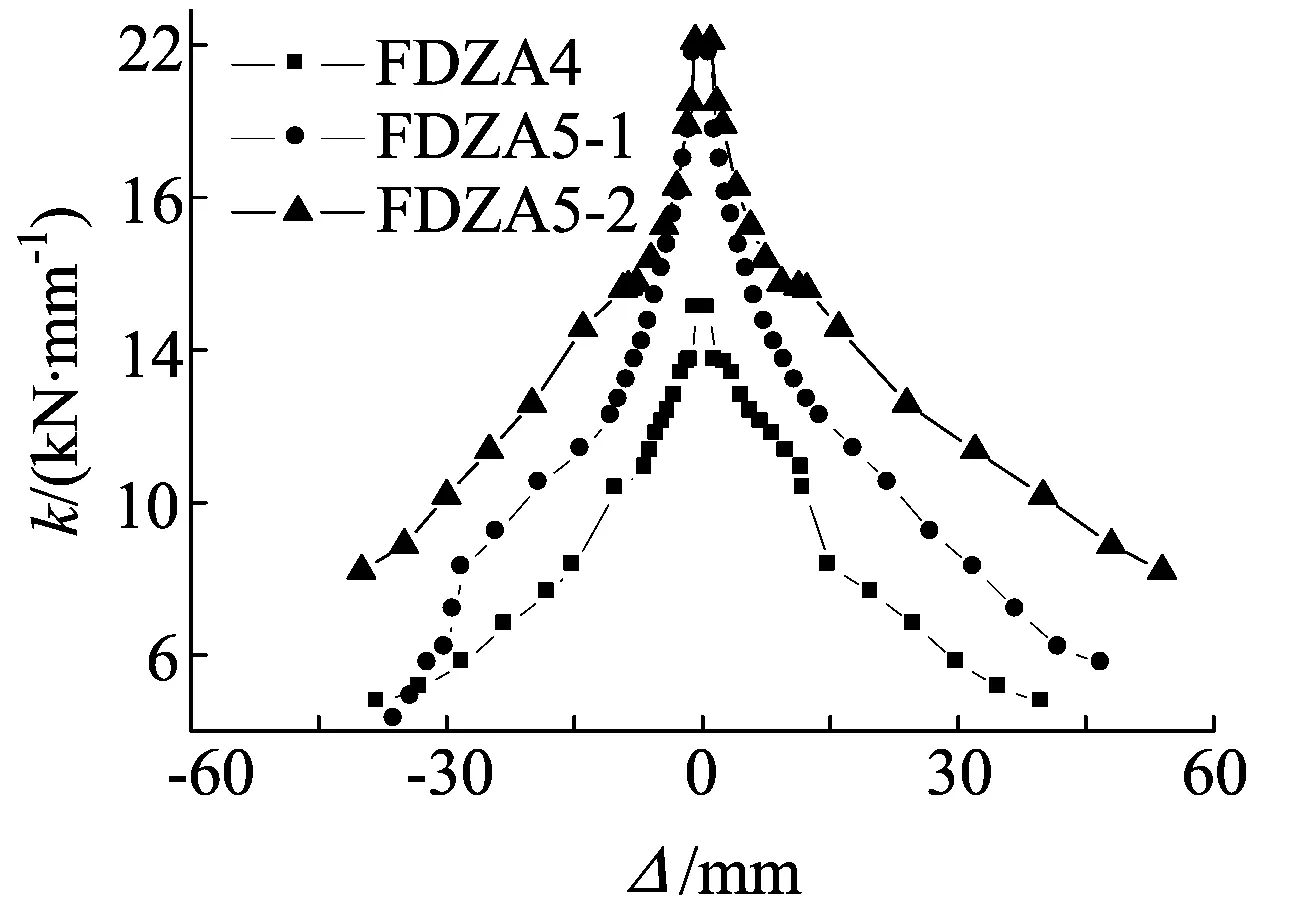

3.3 刚度退化曲线

低周反复荷载作用下,刚度的退化直接导致了构件抗震性能退化[7]。本试验3个试件的刚度退化曲线如图5所示,其中,k为钢管再生混凝土等效刚度。

从图5可以看出,再生混凝土取代率对试件的初始刚度影响不大;在再生混凝土取代率变化时,刚度退化的趋势相近;取代率为0的方钢管普通混凝土柱刚度退化的速度比取代率为100%方钢管再生混凝土柱的退化速度快;含钢率对试件的初始刚度影响显著,含钢率大的试件初始刚度明显大得多,但其退化趋势一致。

图5 方钢管再生混凝土柱刚度退化

3.4 耗能

本文采用总耗能Ep和等效黏滞系数ξep分别来判别3个试件的耗能能力[8]。各试件的总耗能Ep和等效黏滞系数ξep见表3所列。从表3中可以看出,各试件的等效阻尼系数为0.118~0.149,而钢筋混凝土柱的等效黏滞系数一般为0.1,表明方钢管再生混凝土柱具有较好的耗能能力。其中钢管壁厚为3.83 mm的柱的等效黏滞系数约为钢管壁厚4.59 mm的60%左右,说明随着含钢率的上升,试件的等效黏滞系数提高,含钢率对于试件的耗能能力有较大影响。2根壁厚为4.59 mm的钢管再生混凝土柱总耗能大体相当,其中再生骨料取代率为100%的试件耗能能力比取代率为0的耗能能力略小,表明钢管内浇筑再生骨料混凝土对于结构耗能无明显影响。再生骨料取代率对试件的耗能能力影响有限。

表3 各试件耗能能力

4结束语

试验表明,钢管再生骨料混凝土柱与钢管天然骨料混凝土柱破坏现象大致相同,首先在柱根范围内出现钢管壁局部屈曲破坏,然后屈曲部位内的混凝土被压碎。在轴压比和再生混凝土取代率相同的情况下,壁厚大小(即含钢率)对试件的抗震性能影响较大。随着含钢率的上升,试件水平承载力有显著增加,对试件的初始刚度影响显著,含钢率大的试件初始刚度明显大得多,但其刚度退化趋势大致相同。随着含钢率的上升,试件的延性性能有一定提高,总耗能能力增强幅度较大,表明含钢率对试件的延性和耗能能力影响较大。

在轴压比和含钢率相同的情况下,钢管再生骨料混凝土柱比钢管天然骨料混凝土柱水平承载力略有降低;再生混凝土取代率对试件的初始刚度影响不大,其刚度退化的趋势相近,天然骨料混凝土柱刚度退化的速度比再生骨料混凝土柱来得快;再生混凝土试件的等效黏滞系数无明显降低,总耗能能力降低的幅度也不大,表明钢管内部再生混凝土取代率对试件的耗能能力影响有限。试验结果表明,方钢管再生混凝土柱有良好的承载能力、滞回性能、延性指标和耗能能力,可用于抗震设防地区[9]。

[参考文献]

[1]张静,周安,柳炳康,等.不同轴压比再生混凝土框架柱抗震性能试验研究[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2012,35(4):503-507,566.

[2]吕西林,陆伟东.反复荷载作用下方钢管混凝土柱的抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2000,21(2):2-10.

[3]韩林海,游经团,杨有福,等.往复荷载作用下矩形钢管混凝土构件力学性能的研究[J].土木工程学报,2004,37(11):11-22.

[4]吴波,张金锁,赵新宇.薄壁方钢管再生混合柱抗震性能试验研究[J].建筑结构学报,2012,33(9):38-48.

[5]GB/T 228-2002,金属材料:室温拉伸试验方法[S].

[6]JGJ 101-1996,建筑抗震试验方法规程[S].

[7]黄一杰,肖建庄.钢管再生混凝土柱抗震性能与损伤评价[J].同济大学学报:自然科学版,2013,41(3):330-335,354.

[8]尹海鹏,曹万林,张亚齐,等.不同再生骨料取代率再生混凝土柱抗震试验研究[J].世界地震工程,2010,26(1):57-63.

[9]CECS 159:2004, 矩形钢管混凝土结构技术规程[S].

(责任编辑闫杏丽)

柳炳康(1952-),男,安徽凤阳人,合肥工业大学教授,博士生导师.

Experimental research on seismic behavior of square steel tubular columns filled with recycled aggregate concrete

ZHANG Rui,WANG Cheng-gang,ZHANG Chuan-bing,LIU Bing-kang

(School of Civil and Hydraulic Engineering, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

Abstract:Pseudo-static test on three full-scale square steel tubular columns filled with recycled aggregate concrete under constant axial load and cyclic lateral load was done, and the influence of both replacement ratio of recycled aggregate concrete and steel ratio on the seismic behavior of the specimens was investigated. The results show that square steel tubular columns filled with recycled aggregate concrete have good plastic deformation capacity and seismic behavior. With the increase of steel ratio, the ultimate load increases considerably, along with the increase of ductility and energy dissipation capacity. While the ultimate load, ductility and energy dissipation capacity reduce slightly with the increase of replacement ratio of recycled aggregate concrete. The experimental results show that square steel tubular columns filled with recycled aggregate concrete have good seismic performance.

Key words:square steel tube; recycled aggregate concrete; pseudo-static test; seismic behavior

中图分类号:TU398.2

文献标识码:A

文章编号:1003-5060(2015)03-0369-04

doi:10.3969/j.issn.1003-5060.2015.03.017

作者简介:张锐(1989-),男,浙江富阳人,合肥工业大学硕士生;

基金项目:住房与城乡建设部科学技术计划资助项目(2013-K4-46)

收稿日期:2014-02-24;修回日期:2014-03-13