新媒体传播权利运动——基于“国家-市场-社会”的视角

郑 恩,王昊轩

(1.清华大学 新闻与传播学院,北京 100084;2.北京《男士健康》杂志,北京 100084)

新媒体传播权利运动——基于“国家-市场-社会”的视角

郑恩1,王昊轩2

(1.清华大学 新闻与传播学院,北京 100084;2.北京《男士健康》杂志,北京 100084)

摘要:以“国家—市场—社会”的三重关系为分析范畴,新媒体传播权利运动可视为一种充满矛盾的实体和纷争的场域。文章从动态的社会场域出发,分析了传播权利运动的历史主体性问题,探讨了新媒体传播背后的隐藏文本和涵义,认为传播权利研究离不开“概念性国家”、“自由市场异化”、“动态历史中的社会”等话语语境,应脱嵌传播本质主义,寻找一种“主体性-经验性”的传播治理路径。

关键词:新媒体;传播权利运动;历史主体性;国家-市场-社会;媒介治理 学者王晓明用几个来形容这个过程:“八十年代的 是个人主义,九十年代的 开始出现阶级,而进入二十一世纪的 是国家。”[16]自由市场的过度发展实际上是一种“反资本”甚至“反市场”的矛盾运动。国家与市场既存在对抗的可能性,更存在合谋的可能性。比如国家为了维护垄断性企业的利益或者迎合国外资本的利益,限制下层工人和农民的话语权力,目的是促进社会稳定或者保持“民族经济”的“国际竞争力”。在这个过程中社会运动不可避免地开始出现。依照波兰尼的话语,“资本逻辑在其自身的扩张过程中比如会引发社会的自我保护运动”[17]。

一、新媒体传播权利运动的历史场域

当代信息社会的传播权利运动(Communication Rights in the Information Society,简称CRIS),提供了大众政治参与和民意表达的新形式。新媒体传播权利运动是指公民运用微博、博客、论坛、SNS、手机短信等新型网络形式传播即时信息,对社会现实产生较大影响的一种传播形式。

从“国家-社会”的框架出发,不少学者认为以网络为代表的新媒体提供了一种有效的表达机制,它被认为是沟通权威主义政体中官方与民间的传播通路。这类讨论频见于传播运动的实践中,本文称之为新媒体权利运动的微观理论。这些理论聚焦于新媒体传播的具体形式,特别是与传统媒体的区别方面,研究范围主要集中在新闻传播学学科领域,呈现出特定的传媒视角,如“传播赋权”(communication empowerment)、“公民参与”(civil participation)、“公民新闻”(citizen journalism)、“参与式新闻”(participatory journalism)等。

这些概念揭示了转型社会中的部分新媒体传播特征和功能,如信息沟通、政策参与和言论表达。有学者用“去科层化”(打破韦伯所言的科层制度,实现无障碍传播)来概括这些特征:“联通底层和高层,绕过中间层”。[1]2在实践层面,新媒体的沟通与赋权功能是其最浅层和最显著的表现,它构成了目前传播学界对新媒体期待的一部分讨论。新媒体技术的不断发展增强了传播的主体性,从技术决定论角度看,“技术不仅是自然法则的表达,还是人类命运不可避免的改善者”[2]。

然而,我们不能陷入简单的技术线性主义逻辑中,众多科学批评论者认为,对理性、科学和技术的利用应被视作是一条绕开必然王国(the realm of necessity)而进入自由王国(the realm of freedom)的迂回路线。“因为建立在科学技术革命基础上的社会、文化、政治秩序存在着内在的异化。”[3]达拉斯·斯麦兹(Dallas W.Smythe)和罗伯特·麦克切斯尼(Robert W. McChesney)都曾提醒,对传播政治功能的讨论离不开对政治、经济、文化和社会的分析,更重要的是透视其内在的权力和结构关系。*参见McChesney, Robert W. 1999. Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times. Urbana: University of Illinois Press.及Smythe, D. (1977) ‘Communications: Blindspot of Western Marxism’, Canadian Journal of Political and Social Theory, 1: 1-27。

我们应将新媒体传播权利运动与其所处的政治背景、社会环境和文化意涵之间的关联性揭示出来。对话语暧昧性(或遮蔽性)的揭示体现在关于当代的传媒公共性问题的论争上。国家与社会往往被视作是一个简单的二元框架,却没有将它们视为一种理论/资源发生的场域而展开。学者往往“从既定的对象而非构成中的历史现象”[4]中来分析这些理论,本文将这类理论归为新媒体权利运动的中观理论。这些理论跳出了传播学研究的局限,将新媒体运动置于国家、社会与市场的框架中,从社会学、政治学等社会科学领域多维阐释新媒体事件,如“公共领域”、“市民社会”、“社会运动”、“社会抗争”、“社会动员”(social mobilization)等视角。

媒介形态的变迁既为公共领域转型的客观结果,同时也是推进其转变的重要动力。哈贝马斯的“公共领域”指向的是一个处于国家与市民社会之间的领域,其基本原则就是理性和平等对话。而回顾汉娜·阿伦特的相关论述可以发现,公共领域实际上与特定的权力阶级利益有重叠之处。随着工业革命的深入发展,资产阶级进入了公共领域——他们最初广泛地代表了社会各个等级的需要/利益,尤其是特权阶层的利益。

问题在于,我们现在讨论公共领域与历史性上的资产阶级代表的公共性密不可分,离开公共领域所隐含的阶级性(或至少是阶层代表性)便失去了其理论正当性。质疑当代公共领域的合法性首先来自于它的代表性问题。当代新媒体场域中,究竟哪个阶级(阶层)能够普遍代表公共性?新媒体公共领域究竟是公共的还是阶级的?新媒体公共领域的实质平等能否实现(由于政治、经济和文化背景的差异,并非所有人能够真正参与到公共讨论)?与质疑公共领域的平等性相关,马克思主义事实上试图揭示的是阶级局限下公共性概念本身的遮蔽性。与之相关的一个维度是,对于市民社会的公共性论争往往会遮蔽另一个视角——即国家主义与既得利益群体为对付市民运动所形成的一种隐性联合。市民社会与国家并不是权力真空的关系,相反它们往往与权贵有着密切联系。这种被新自由主义意识形态化的“市民社会”很可能沦为权贵伪装成代表普遍阶级(universal class)的工具,由此我们遗失了社会主义的历史资源——以代表工农联盟等底层民众为其合法性基础的革命国家。

二、社会场域和历史主体性问题

一个更为值得注意的命题是当代新媒体权利运动发生的社会场域和历史主体性问题。“葛兰西曾指出,危机为某些思想的传播和某些问题及其解决方案的提出提供了契机。阿芒·马特拉也论及,在历史上会出现一些‘优选时刻’(privileged moment),它们‘特别有利于针对现实的批判分析’。”*参见赵月枝2010年讲座:《向东走,往南看:开拓后危机时代传播研究新视野》。中国的现实正是处于一种断裂的社会危机中,这种危机不仅是现实的,还密切与社会的历史、意识形态、文化生态相关。[5]当然,这也为我们进一步思考传播现象和主体性问题提供了一种批判性的契机。这种契机意味着我们不得不重新审视我们的历史遗产和现代性经验,从中挖掘利于社会进步和达成共识的理论资源。

卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)所提出的“经济与社会是双向运动”(double movement)的理论框架及其“自我保护的社会”(self-protection of society)思想,为后共产主义时代的社会学马克思主义奠定了理论基础。更为重要的是,波兰尼对冷战后转型国家在全球化进程中必须面对的“自由市场”、“自由贸易”的神话的分析与当下的社会问题恰好构成了一种巧妙的历史回溯。布罗代尔(Fernand Braudel)和沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)进一步考察了经济与政治之间的具体变化,揭露了资本主义反市场的本质——新自由主义的历史性困境与局限。“国家权力主导下的私有化进程用抽象的‘市场’概念掩盖了改革进程中的急剧社会分化现象,掩盖了这一社会经济过程与政治的内在的不可分割性”。[6]因此导致的关于社会公正、社会公平和社会平等问题进一步展现在人们的视野中,以新媒体为载体的,与传统媒体互动的传播权利运动为这一实质问题提供了更为宽广、更即时、更可视的发生场域。

由此展开,传播批评学者将新媒体权利运动触及到更为广阔的社会话语中。将媒体理论置于政治与经济、国家与市场、国家与社会、自然与市场的结构关系中,关注民族关系、城乡关系、生态关系、女性主义问题、后殖民主义问题等等。这些讨论都可以视为对“新自由主义”的广泛反思和批评。这类问题涉及到传播权利的根本性问题,指向了人类的自然性和存在性。本文将这类理论归为新媒体权利运动的宏观理论:如“新自由主义”、“新保守主义”、“自由主义”、“国家主义”以及关于阶级、自由、平等、民主的讨论。

三、“国家-市场-社会”的分析视角

本文将“国家-市场-社会”的三重关系视为一种分析范畴,将其看成一种充满矛盾的实体和纷争的场域。这意味着需要重新发现历史,重新审视新的时代语境下那些意识形态的真正含义。这种分析视野需要我们去除新殖民力量的迷障,告别本质主义的方法论和实践论,超越市场与国家、国家与社会等简单的二元论,将它们重新置于国家力量、社会力量与市场逻辑的复杂建构和动态关系之中。[7][8]从这个视域出发,我们能从这些理论中产生新的解放性,发现新的传播权力结构及实践。

(一)作为概念变量(conceptual variable)的国家

国家概念的暧昧性和流动性意味着中国将陷于权力资本逻辑和国家身份想象的结构性矛盾中。美国政治学者奈特认为“国家”是一个有用的概念变量(conceptual variable)。*Nette,J. P. 1968,“The State as a Conceptual Variable. ”World Politics 20(3)。“国家”所包含的阶级(阶层)成分可随市场逻辑的推进、社会反抗的发生同时成为互相矛盾的成分。比如在改革开放之初,中国社会卷入到国家权力的框架中,国家权力推动了激进的市场化进程,中国成为全球经济体的积极参与者。市场改革促进国家职能转变的同时也促使“历史性国家”与“现代性国家”在现实层面上的进一步断裂。

一方面,作为推进市场改革和社会改良的国家政府依赖着原有的政治遗产和意识形态,历史性的国家集团重视利益的再分配。另一方面,“市场逻辑的高度发展出现了不可逆的制度性不平等,国家的私有化改革迅速转化为阶级和阶层的收入差别”[9]。这时候“国家分化”开始悄然发生。在这个利益分化过程中,社会集团的利益格局已经成为由国家行政权力和经济权力内化了的若干政策、原则。人们开始质疑在改革名义下进行的分配利益的合法性及分配过程的合理性问题。国家不再是铁板一块,处在相对剥夺地位(relatively deprived situation)的社会底层开始要求“找回国家”*Tarrow, Sidney. 1998. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. 2ndedition. Cambridge: Cambridge University Press.。

一些地方性的抗争和社会运动逐步出现。然而,他们面对的已经不是过去的国家,而是推动改革的国家。在这一系列演进过程中,其重要内容即放权让利及承包责任制的改革激进化,在民主法制尚不完善前提下全面推进私有化改革进程,并通过一定的法律程序使其再分配过程合法化。“找回国家”的诉求体现了底层群体对历史性国家的象征性想象,期待国家能够兑现它的政治遗产,如社会公平、社会正义、平等等主体性价值。[10]然而,在全球化浪潮中,“国家”在另一部分人眼中又有了新的作用:他们突然意识到国家在经济全球化过程中对国内市场所扮演的一种保护、遏制和调节的角色,国家又以“民族主义”的话语成为经济逐利的保护伞。

正如哈维所言:“国家概念的暧昧性和流动性意味着中国将陷于权力资本逻辑和国家身份想象的结构性矛盾中。”[11]一方面,在开放性的话语体系中谁能代表国家的利益?中国如何维系历史的民主、政治遗产与继续分化的市场—国家结构的矛盾?“找回国家”运动是否会加剧新的“政治殖民化”?社会运动是否能够成为一种制度建设,来完成国家主义的新政治理性(new political rationality)?

正是在这些政治逻辑下,中国传媒呈现出更为复杂的争斗场域。“国有传媒成为依赖党-国政治权威庇护而在市场运作的实体,并由此获得所谓双重属性,受制于不同的逻辑。”[12]大众传媒(包括新媒体)的公共性是否是不言自明的属性?国家的政治理性是维护国内外权贵资本互相依存的政权利益,还是为体现、保护社会的公共利益,回归到历史的主体性?这个命题本质上决定了当代中国传媒(包括新媒体)的传播实质和发展境遇。

(二)自由市场的异化与“传播失声”

在一系列的社会语境中,自由市场的发展趋向异化,权力与资本进一步结合,形成一种结构化的逐利模式。“自由市场”的形成是否是自生自发的秩序?是否政治改革受阻的情况下,市场改革能够顺利展开,国家的机制就会发生相应的变化,从而导致自发的民主?依照熊彼德(J.A. Schumpeter)的观点,现代市场经济的发展是建立在一套政治、经济相区分的假说之上的,他用“政治交换”来描述这个过程:“在民族国家时代,政治机器与资产阶级往往是密切相连,贵族阶级往往转化成资产阶级利益的代表并为其战斗,以获取自己的合法利益。”[13][14]这意味着,市场秩序很可能是国家干预和暴力的结果。比如,90年代的价格闯关制、货币政策成为国家主要调控手段、外汇牌价、汇率调整等。

问题在于,市场化伴随着垄断格局的发生,权力与资本在这个过程中进一步结合,形成一种结构化的逐利模式。赵月枝用“例外的新自由主义”来描述这个过程:“作为例外的新自由主义?使国家可以有弹性地行使主权,使特定的人群和地区受制于新自由主义的逻辑,达到与全球市场互动的目的;‘新自由主义的例外’可以将特定人群、地区或部门排除于新自由主义的逻辑之外,以保护某些群体的利益,或拒绝向另一些群体提供保护。”[15]

2005年以来社会开始出现此起彼伏的工人和农民的社会运动,他们的社会抗争成为劳工在市场体系中的一种自我权利保护。问题在于,知识界和官方的话语并不承认这种主体性的体现,将其定义为“群体性事件”,通过一种“去政治化”的策略将其置于市民社会的维权阐释框架下,将这一过程解读为市民社会对国家的一种抵抗。吕新雨认为:“这种解释遮蔽了资本主义市场关系在形成过程中对社会产生的暴力作用,以及这种暴力与国家暴力的结合,在当代中国特别体现为城市化过程中土地资本化的残酷进程;同时也取消了国家—特别是一个以社会主义为认同的国家—对于社会底层保护性作用的合法存在。”[18]

在这种历史语境下,国家在某种程度上告别了旧有的意识形态(以平等为取向的社会主义意识形态),通过“去政治化”的逻辑策略全面投向新自由主义的怀抱。更为重要的是,新自由主义逐渐成为一种新的统治意识形态,并为国家制度、公共政策、外交关系和媒体的议程设置提供基本的命题与合法性。市场逻辑造就了一种新的制度化的不平等,关于社会不公、分配不公和阶层的冲突却被解释为市场化不足的结果。哈维认为:“新自由主义的基本任务归根到底就是创造一个‘好的商业氛围’,以此优化资本积累的条件,而不管这种行为对就业和社会福利造成何种后果”。[11]

市场逻辑进一步造就了全球资本和消费主义文化的盛行,是一种隐性且强大的异化形态。这种异化不仅体现在政治、经济的结构性关系中,还直接体现在大众传媒的公共性问题上。媒体的政治控制与媒体的市场逻辑形成一种“霸权”合意,下层劳工和农民被遮蔽,更为重要的是,农民、工人的“阶级自觉”逐渐淡化,在中国网民数量问鼎全球后,政治性的公共辩论依旧罕见。在政治和经济继续双重分化的过程中,维稳话语遮蔽了社会沟通机制的再造,进一步压抑了底层劳工的合法性意识形态。

底层劳工的“传播失声”进一步使得社会运动与制度改革之间的互动条件彻底瓦解。这使得社会各个阶层无法形成一种合力,迫使国家对现有的利益进行调整。国家进一步成为垄断市场的保护者,市场沟通和社会沟通机制再次断裂。大众传媒(新媒体)的社会启蒙应该致力于形成新的社会运动和制度建设间的互动关系,通过社会动员和阶级自觉,挖掘不同层次的民主机制,抑制新贵族制度与国家的二元联盟。

(三)动态历史中的“社会”与传播身份认同

我们应该从动态的建构性的历史中重新发现“社会”。“社会”代表谁的利益,社会的构成究竟是个人还是集体?继续沿袭“国家—社会”的二元分析框架还是将“社会”置于国家、市场、各种社会力量、不同社会阶层间的复杂动态链接关系中?如何来认识中国语境和新媒体权利运动下的“市民社会”和“公共领域”?

一般认为,国家与社会的二元分化是现代社会理论的阐释基础。这里的“社会”不是被一个传统国家绝对统治的场域,而是与国家权力运行法则大相径庭的组织结构。与传统社会中被国家所吞噬的社会不同,有组织的现代社会被视为与国家分庭抗礼的非制度性力量。常见的社会组织有工会、教堂、非政府组织、非盈利组织、其他社区团体等。社会的独立发展被视为一种反抗控制的力量,对权力和霸权的反抗。

黑格尔认为市民社会是处在家庭和国家之间的差别的阶段,“他明确指出市民社会不同于政治国家,是一个权力的中间地带”[19]。在黑格尔的伦理哲学中,市民社会是各个成员作为独立个人的一种联合形式,这种联合有助于维护特殊阶级和公共利益的外部秩序。马克思在对黑格尔的“市民社会”概念批判的基础上提供了一种经济关系的视角。马克思认为,市民社会是包括个人在内的生产力发展到一定阶段的所有物质交往形式的总和,它既包含社会领域的商业活动、工业活动,也包含在全球化层面需要以民族形态出现的国家形式。

在继承黑格尔与马克思的优秀思想基础上,葛兰西进一步认为,“市民社会是一个社会集团通过工会、学校以及一些私人组织而行使整个国家的领导权”。[20]葛兰西将市民社会的合法性归结于意识形态/文化的霸权性。资产阶级通过运用意识形态的优势制造同意,获得了其统治的合法性。市民社会并非是一种纯粹的公共利益的代言领域,它具有一定的阶级性和政党代表性。

通过纯粹的“市民社会”或“公共领域”框架是否能够揭示转型期社会力量发生的变化?中国具有西方意义上的“市民社会”吗?简单套用西方的市民社会理论很难还原拥有深厚历史传统和高速分化的中国社会现状。中国传统的国家是建立在乡土结构之上的,而非现代城市之上。正如梁漱溟所言,“中国是乡土社会,国家融于社会之中,不具备西方意义上的国家与对立的结构”。[18]更为重要的是,处于一个被哈维所称的“资本帝国主义”的全球秩序与国家内部关系正在重建的现代国家,中国正陷于权力逻辑、资本逻辑和社会主义历史遗产高度冲突的局面中。国家通过利益的普遍代表性实现资本和利益集团的结构化稳定,又通过民族国家框架(如政治、外交及军事战略)实现资本的全球化收益。

我们不可忽视国家权力与市民社会的天然勾连,主流媒体继续沿袭喉舌论及对社会公器论的遮蔽的现实意味着大众媒体(包含新媒体)特别是市场化媒体在构建新的意识形态和统治性社会关系中的重要作用。这种构建意味着在新的全球性信息殖民时期,在发展高度不平衡的国家内部,以工人、农民为社会大部分人口的社会中,市民社会和公共领域很可能成为政治经济精英与国家权力同盟的一种被理想化的乌托邦。很难想象,一个没有工人、农民及其它社会底层发声的“市民社会”是否具有足够的代表性,它是否维系了历史上所宣称的公共性内涵?如果将市民社会理解成不同利益群体间的政治经济博弈,那么这种博弈过程是无法形成公共领域所宣称的公共利益的,因为博弈意味着强权的胜利,市民社会便是一个内部瓦解的碎片化的市民社会,并不具有真正的“公共性”。忽视了这种去历史化与脸谱化的分析,市民社会理论有可能走向另一种陷阱——掩盖新兴权力集团的霸权意图而把自己呈现为普遍阶级(universal class)的意识形态工程的一部分。[21]

当代传播学理论的贫弱集中体现在当它面对中国这个高度分化的社会现实之时。沿袭西方自由主义理论的框架,大众传媒理论如何在整体上阐释国家政治、经济、文化的互动?新媒体传播运动如何避免舆论宣传或政治传声筒的窠臼,从而重启历史性的、主体性的社会自觉?即便是工农主体融入于新媒体的传播中,大众媒体是否能够提供有利于社会实质性民主的内容或路径?最近几年的三网融合、新媒体赋权、广电村村通工程体现了国家对农村媒介现代化的高度重视。工农主体在卷入信息技术运动的同时,他们面对着何种传播内容?新媒体传播的消费主义和城市中心主义的媒介内容如何塑或颠覆他们的阶层认同?

全球化裹挟着消费主义成为新媒体传播运动的一种新的意识形态。新媒体的市场化发展造就了媒介的城市化与中产阶级化,同时带来了乡村社会和乡村主体性的解体。在这种传播政治经济格局下,工农主体丧失了阶级主体性回归的可能性,他们进一步依附于中产阶级和城市消费主义想象。国家在加大农村基础设施投入的同时,并不能代替农民主体性的锻造,特别是对于意识形态和文化身份的建构过程。如果说,工农主体只是一个被描述的“他者”,他们在公共领域中永远是缺席的,那么这种“公民身份”具备何种意义?大众媒介所宣称的社会立场是否是个可疑的立场?此外,大众媒体是否忽略了作为一个历史范畴和阶级视角的公共领域内涵?赵月枝认为:“大众媒体有意无意把这个公共领域前面的定语‘资产阶级’去掉了,仿佛这个公共领域的主体就是的媒体人和他们所赋予话语权的‘公共知识分子’,最多包括他们所认同的、而且被认为是中国民主主体的‘中产阶级’。”[15]

四、 结论与讨论

将“国家-市场-社会”的三重关系视为一种分析范畴,能够更好地挖掘新媒体传播权利运动的现实意义——即将此视为一种充满矛盾的实体和纷争的场域,并发现媒介运动的权力结构和空间关系。本文从动态的社会场域出发,分析了传播权利运动的历史主体性问题,探讨了新媒体传播背后的隐藏文本和涵义。

从现实来看,国内学者的不少新媒体事件研究大部分来源于新技术对公民话语权的影响、网络公共领域的形成、媒介技术对于民生社会进程的影响、新媒体作为一种话语权力的抗争,但不能忽视的是,“底层的新媒体抗争的直接目的并不在于形成某种政治赋权,更多的是他们生存发展需求与社会制度性缺失的一种斗争”[22]。在一系列的权利抗争如微博反腐、微博打拐、微博求助、微信公益活动以及更多的地方论坛的顶贴转发,都显示了新媒体事件作为一种驱动力的抗争,但这些活动都仅仅停留在被动的抗争阶段,受众依旧缺乏一种自觉地主体意识,从这个意义上说,新媒介技术的发展更需要带给公民一种意识层面的启蒙,或者作为一种象征性权力资源的斗争。

本文认为传播权利研究离不开“概念性国家”、“自由市场异化”、“动态历史中的社会”等话语语境,应脱嵌传播本质主义,寻找一种“主体性-经验性”的传播治理路径。这其中,治理理论的发展为我们考察新媒体的建构性功能提供了某些新的思路。作为一种跨学科的理论模型,“元治理”(meta-governance)是以“健全的治理”或“生态的治理”来描述理想的治理模式。这其中,关于善治(good governance)的理论最具影响。简言之,“善治就是使公共利益最大化的社会管理过程。其本质在于实现政府与公民对公共生活的合作管理,是两者的最佳契合关系”[23]。在此,治理理论打破了传统的二元对立模式,其将民族国家与国际社会、公民社会与政府国家、私人领域与公共领域相结合,既不承认政府作为唯一的合法源泉,也不认为公民社会是集体的合法来源。[24]

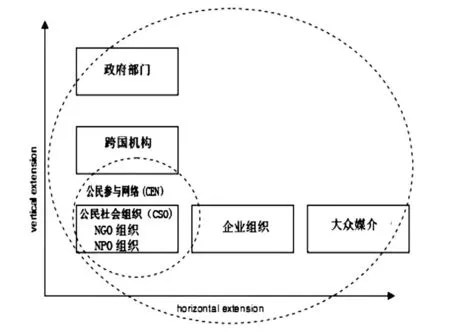

作为一种系统研究,“媒介治理”实现路径得益于“治理网络”的有效运行。“治理网络”即指围绕着治理或在治理过程中形成的一种处于半制度化或半结构化的社群。新制度主义学派认为,这种社群的主要参与力量即公民社会组织如工会、教堂、非政府组织、非盈利组织、其他社区团体等。在媒介治理的过程中,特定的社群围绕一定的媒介议题,形成了一种持久、稳定的共同体(community),它们各自的边界和内部结构相对稳定,这就是媒介的“治理网络”。詹姆斯 S.科尔曼 (James S.Coleman)提出:“传播网络的建立有利于维护社会资本,这不仅是增加个人利益的手段,也是解决集体行动问题的重要资源。”[25]帕特南也认为:“社会网络是一种投资形式,它对私人产品和公共产品都具有重要意义,更为重要的是,治理网络促进了不同背景和价值观的整合,如宽容、合作、互惠等‘心智习惯’。”[26]由此可见,“治理网络”的建立和完善对“媒介治理”有重要意义,这其中,公民参与网络的建立如非政府组织、非营利组织、公民社会组织(CSO)的参与是实现“媒介善治”的重要力量。

图1 媒介治理网络共同体

参考文献:

[1] 潘祥辉.论中国语境下的危机事件与媒介制度变迁的内在关联——以汶川地震和群体性事件为例[J].传播与社会学刊(香港),2011(2):33-70.

[2]尼古拉斯·加汉姆.解放传媒现代性——关于传媒和社会理论的讨论[M].北京:新华出版社,2005:22.

[3]郑恩,徐莎莎.新媒介技术的异化及治理[J].中国传媒报告,2011(4):58-66.

[4] 潘忠党.传媒的公共性与中国传媒改革的再起步[J].传播与社会学刊(香港),2008(6):1-16.

[5]孙立平.断裂:20世纪90年代以来的中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2003:36.

[6]汪晖.“去政治化的政治”与大众传媒的公共性[J].传播与社会学刊(香港),2009(4):135-153.

[7]李金铨.论社会理论对中国新闻业的解放潜力[J].二十一世纪,2003(1):5-18,12.

[8]赵月枝.向东看,往南走:开拓后危机时代传播研究新视野[EB/OL].http:∥academic.mediachina.net/article.php?id=6535.

[9]李培林, 张翼,赵延东,梁栋.社会冲突与阶级意识[M].北京:社会科学文献出版社,2005:11.

[10]李培林.社会冲突与阶级意识:当代中国社会矛盾研究[J].社会,2005(1):7-27.

[11]Harvey, D.The new imperialism.[M] Oxford, UK: Oxford University Press,2003.

[12]Lee, C. C., He, Z., & Yu, H. Party-Market Corporatism, Clientelism, and Media in Shanghai[M].The Harvard International Journal of Press/Politicrs, 2007:12, 21-42.

[13]汪晖.自序[M]∥死火重温.北京:人民文学出版社,2000.

[14]韩少功.国境的这边和那边[J].天涯,1999(6):7-19.

[15]赵月枝.选择性新自由主义的困境?——中国传播政治的转型[J].二十一世纪评论,2008(6):22-36.

[16]王晓明.中国之认同的现实与期望[J].天涯,2008(6):19.

[17]卡尔·波兰尼.大转型:我们时代的政治与经济起源[M].冯钢,译.抗州:浙江人民出版社,2007:8.

[18]吕新雨,赵月枝.中国的现代性、大众传媒与公共性的重构[J].传播与社会学刊(香港),2010(4):3-17.

[19] 杨平.黑格尔、马克思和橄榄西市民社会理论之比较[J].兰州大学学报,2007(6):56.

[20]葛兰西.狱中札记.[M],曹雷雨,译.北京:中国社会科学出版社,2000:33.

[21]赵月枝.国家、市场与社会[J].传播与社会学刊(香港),2008(3):15-35.

[22]黄月琴.“弱者”与新媒介赋权研究——基于关系维度的述评[J].新闻记者,2015(7):28-36.

[23]梁莹.论政府、市场与公民社会的平衡——从治理与善治的角度分析[J].行政论坛,2003(3):21-23.

[24]郑恩.媒介治理——作为“善治”的传播研究[J]国际新闻界,2012(4):50-61.

[25]Coleman, James S.“Social Capital in the Creation of Human Capital”[J].American Journal of Sociology1988(94):S95-S121.

[26]Putnam, R. D.Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy[M]. Princeton,NJ: Princeton University Press,1993.

(责任编辑:李莉)

Communication Rights Campaignof New Media:

In the Perspective of State-Market-Society

ZHENG En1, WANG Hao-xuan2

(1.SchoolofJournalismandCommunication,TsinghuaUniversity,Beijing100084,China;

2.MaleHealthMagazine,Beijing100084,China)

Abstract:Taking the perspective of triple relations among state-market-society, this paper regards the campaign of new media communication rights as a paradoxical entity and contending field.From the dynamic social field, this paper analyzes the historical subjectivity of communication campaign and explores its hidden texts and meanings. It is opined that the study of communication rights shouldn't be divorced from discourse contexts such as “the conceptual country”, “the alienation of the free market”,and “the community in dynamic history” . Efforts should be made to get rid of the essentialism of communication research and to look for a path of “subjectivity-empirical”governance.

Key words:new media; communication rights campaign; historical subjectivity; state-market-society; media governance

中图分类号:G206

文献标识码:A

文章编号:1674-5310(2015)-11-0108-07

作者简介:郑恩(1986-),男,浙江宁波人,清华大学新闻与传播学院研究生,浙江大学传播研究所研究助理,从事新媒体传播学研究;王昊轩(1991-),男,北京人,北京《男士健康》编辑,主要从事视觉传播研究。

收稿日期:2015-08-22

基金项目:本文系清华大学亚洲研究中心2011年度一般项目《微博与表达自由——基于中韩微博用户的内容分析》成果之一。(2011年度教育部人文社科项目《基于微博的表达权与“理想的传播情景”》部分研究成果,项目批准号:11YJA860021