可穿戴设备发展现状及设计趋势

[摘要]以可穿戴设备的发展现状为切入点,对市场上已有产品进行分类梳理,从而找出成功的原因、制约的瓶颈以及设计的趋势,以期为可穿戴设备的创新设计提供一定的经验积累。

[关键词]可穿戴设备;产品设计;智能产品

[Abstract] Based on wearable devices current development, the author classified and analyzed existing products to find the key to their successes, the bottleneck restriction and the trend of design so as to provide experience for the innovation design of wearable devices.

[Key words] Wearable devices; Product design;Intellectual product

随着信息技术的进步和发展,人们的生活方式已经发生了巨大的改变,如社交、通讯、购物、学习、健康等活动,都自觉或不自觉地与移动互联网产生了极大的联系,因此在生活、工作、交往等过程中,人们迫切希望拥有体积更小、更轻便、更舒适地依附在身体上的智能载体。而随着2012年谷歌眼镜的发布,智能设备的创新、研发也掀起了新一轮浪潮,可穿戴设备更如雨后春笋般地涌现,“可穿戴”这样一个合成词,已经成为代表未来新生活方式中不可或缺的关键词之一,也成为了产品设计师所关注的热门话题之一。

一、可穿戴设备的现状

可穿戴设备是一种直接穿在身上,或是与用户的衣服整合,或是作为配件的便携式设备。它不仅仅是一种硬件设备,更是需要通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现其强大功能的组合体,它将会给我们的生活、感知带来很大的转变。[1]

可穿戴设备早在20世纪60年代就由美国麻省理工学院数学教授Edward Thorp所发明。该设备由一个如香烟盒大小的计算机以及外壳上的4个按键所组成。计算机通过分析轮盘旋转速度来预测赌博结果。Edward Thorp教授在他撰写的赌博指南《Beat the Dealer》当中提及该可穿戴设备,并表示该设备可以为佩带者带来一定的优势。[2]但由于技术实现成本高,以及准确率较低,此类设备并未得到进一步的应用。

直到2012年4月,可穿戴设备有了突破性的进展,其概念才被大众所熟知,这就是“谷歌眼镜”,一款穿戴式IT产品。谷歌眼镜除拥有智能手机所具备的一切功能外,还同时采用了反射式棱镜显示屏、骨传导耳机以及各式传感等高新技术,尽可能地让用户在一种很自然的状态中完成使用,并通过增强现实技术在用户眼前展现实时信息,用户只要眨眨眼就能拍照上传、收发短信、通讯、查询天气路况、上网冲浪或者处理文字信息和电子邮件等操作,而无需动手。在兼容性上,谷歌眼镜可同任一款支持蓝牙的智能手机同步(图1)。

至此,国际各路企业不甘示弱纷纷进军智能可穿戴设备研发,争取在新一轮技术革命中分一杯羹,如:2013年9月,三星推出智能手表Galaxy Gear,该款设备拥有一块1.63英寸的显示屏,蓝牙以及摄像头,可通过连接互联网实现通讯、文件处理和娱乐等功能;2013年10月15日,耐克推出Nike+FuelBandSE,帮助用户收集运动信息;苹果公司也在2014年9月推出智能手表Apple Watch,除了强大的产品性能和优异的加工工艺外,苹果公司更是将其标榜为“时尚”产品。

可穿戴设备的快速增长依赖于大量新厂商、新设备和终端用户的涌现。2014年可穿戴设备出货量为1960万台,其中智能可穿戴设备共售出约420万台,根据研究机构IDC的预测,全球可穿戴设备2015年的出货量将达到4570万,其中智能可穿戴设备销量迅速增加至2000万台;而2019年的出货量将达到1.261亿万台,这意味着大约45%的年增长率。[3]由此可见 “可穿戴设备”已经掀起继智能手机和平板电脑之后新一轮的智能设备热潮(图2)。

二、可穿戴设备的分类

我们根据可穿戴设备的穿戴方式可分为以下5类:

(一)头戴式可穿戴设备

头戴式可穿戴设备是以头部作为支撑,根据细分可分为:智能眼镜,智能头盔和智能头环。

最具代表性及具有跨时代意义的智能眼镜产品莫过于谷歌眼镜,上文已提及其强大的功能,本章节不再赘述。

而“墨菲斯计划”(Project Morpheus)是索尼PS4游戏设备的虚拟现实智能头盔项目,玩家在同时使用虚拟现实头盔和手柄来进行有戏。同时根据报道描述,这项技术将融合大量生物传感器,能够实现对眼球的跟踪以及体温、汗液、脑波、脉搏以及脑部血液流动等数据的监测,这看起来就像是一款能够与大脑深度互动的浸入式设备。另外,当玩家靠近家中茶几、桌子等物体时,这些陈设会通过增强现实技术同步映射到头盔所展示游戏画面中,从而提醒玩家避让,以免发生意外。

“Melon”智能头环内置了三个检测脑电波活动的电极,记录脑电波活动情况,用户可以通过手机查看自己脑电波活动图并通过软件分析了解自己的思维习惯。此外,还可以通过“Melon”内置游戏锻炼用户的注意力。

通过以上三个典型产品案例可以看出智能眼镜和智能头盔特点较为相似,都是利用增强现实或虚拟现实技术让用户在正常视野中接收信息,用户则利用眼动及声音与设备进行交互。由于此类设备运用了多种新兴技术,配合强大的处理器,这样头戴式可穿戴设备具有强大的功能,并带有很强的科幻色彩。而智能头环则更像脑电波检测装置,设备本身负责收集和输出脑电波信号,并通过移动设备转换为数据。endprint

头戴式可穿戴设备特别是智能眼镜和智能头盔,其小巧的体型对其产品功能的实现以及产品续航能力都提出了较高要求。虽然头戴式可穿戴设备技术实现成本高,但是它最大的优势是通过对大量新技术的运用,摆脱了传统智能产品的信息呈现方式以及人机交互方式,彻底解放双手。因此,头戴式可穿戴设备具有很高的探索性和实验性。

(二)腕带式可穿戴设备

腕带式可穿戴设备是以手腕作为支撑,按照其功能和技术含量的不同可分为智能手表和智能手环。

智能手表的雏形应该是IBM在2000年推出的首款运行Linux操作系统的Lunix Watch智能手表,虽然发展时间较长,但一直处于孕育阶段。直到近期随着硬件、软件技术的不断提升,大批的智能手表产品才正式地出现在我们的视野中。智能手环则利用传感器记录用户日常生活中的实时数据,并将这些数据与移动终端同步,最终通过数据起到指导用户健康生活的作用。

最具代表性的智能手环莫过于Jawbone系列手环、fitbit系列手环和小米手环。虽然造型各有不同,但其功能都大同小异。大都通过手环,记录用户的运动、睡眠和部分饮食数据,起到指导健康生活的作用。

智能手表与智能手环最大的区别在于:智能手表可以独立搭载操作系统,并可以通过安装第三方应用程序及网络连接实现其强大功能,而智能手环则仅作为数据的收集装置,需要通过其他智能产品对数据进行分析与呈现。

腕带式可穿戴设备在信息呈现方式以及人机交互方式与普通智能设备并没有太大不同,虽然这提高了产品的操作易用性,但是其探索性、实验性相对较弱。

(三)身穿式可穿戴设备

2013年7月在一场足球友谊赛结束之后,两队球员正进行球衣的交换的时候,现场和电视机前的球迷,以及各路记者惊奇的发现,来自巴黎圣日耳曼的核心球员伊布竟然穿了一件“女士内衣”。这件内衣正是GPSports公司开发的一款运动监测内衣(图3),此产品可以实时监测运动员在场上的位置、奔跑速度、跑动距离、心率变化、冲击负荷以及疲劳负荷等数值,并将数据传输到专业分析设备进行对比和分析,它既可以及时了解运动员的身体状态,以便教练员进行合理地训练调整,防止伤病的出现;同时也可以在训练、比赛时了解和分析球队战术配合的执行情况,帮助教练员及时了解球队的优势与不足,并调整训练与战术要求。

身穿式可穿戴设备主要运用在运动检测,它经常以服装的形式呈现于世人。由于运动的特性,此类设备要求产品具有非常高的“隐身性”,在佩戴过程中既要保证球员运动服的识别性,又要求在激烈的运动、对抗及各种突发情况中,保证运动员的正常运动并降低受伤风险。另外身穿式可穿戴设备在舞台表演中也发挥重要作用,如:利用传感器感知用户的情绪,或通过移动终端来变换服装的形态、颜色。

(四)脚穿式可穿戴设备

最具代表性的脚穿式可穿戴设备为Nike+训练鞋。Nike+训练鞋是Nike公司与Apple公司深度合作的产物,是在Nike+鞋子中放置一块感应器,让用户可以通过Apple公司相关产品显示出每天的运动数据。此传感器完全密封且不能充电,其使用寿命为2年。印度科技公司Ducere在面向大众用户推出名为Lechal的智能产品,它主要由两个可插入到特制的鞋垫或鞋子中Lechal Pod组成。通过蓝牙与手机应用进行配对之后,能够检测用户的行走步数、热量消耗以及前进方向。同时,它还能实现导航的功能,在提前拟定了路线之后,通过左脚或右脚Lechal Pod的震动,告知用户左转或右转。Ducere公司原本希望通过Lechal将正确的前进方向告知盲人。其实这样的功能对于盲人和路痴者来说都确实是个巨大的福音。

目前脚穿式可穿戴设备较少,已经面世的产品大都以鞋类配件的形式呈现。因此产品体积较小,在穿戴过程中并不影响用户的的正常工作与生活。与上文提到的身穿式可穿戴设备一样,其产品最大的优点在于其具有非常高的“隐身性”。同时也是由于其佩戴方式的限制,产品大都是以简单数据收集功能为主,信息反馈及人机交互性较弱。

(五)佩挂式可穿戴设备

代表性产品有Lumo Bodytech推出的监控用户姿态的Lumo Lift(图4)。Lumo Lift是由传感器和小磁铁组成。佩戴方式非常简单,只需将传感器放在衣服内侧锁骨位置贴近皮肤,磁贴在衣服外侧吸住传感器即可。如果姿势太过懒散或前倾,传感器就会通过振动帮助用户养成良好的坐姿习惯。

由此可见,佩挂式可穿戴设备一般不直接佩戴在肢体上,而是在服饰上进行使用。但就目前的产品来说功能较为单一,一般采用蓝牙技术与手机App配合使用,甚至可作为移动设备的外接装置。但也正是其单一的功能,造就了其小巧的体型,同时此类产品并没有过分强调其“隐身性”,而是努力将其打造成为时尚配饰。因此佩挂式可穿戴设备在造型设计方面有极大的自由度。

以上是根据穿戴方式对可穿戴设备进行的分类与分析。每一种穿戴方式都有其特点,因此根据不同的产品需求,我们需要选用不同的穿戴方式,以做到尽可能满足使用者的需求。

三、可穿戴设备的发展瓶颈与设计趋势

(一)可穿戴设备的发展瓶颈

虽然可穿戴设备如雨后春笋般涌现,但依然暴露出制约其发展的各种问题:

第一,功能服务单一。以智能手表为例,不管是苹果公司的Apple Watch还是三星公司Galaxy Gear,由于显示区域和操作区域都小以及系统性能较弱的局限性,功能较手机大为逊色,必须配合智能手机或平板电脑使用,从而导致产品的独立性不足,影响用户体验(图5)。endprint

第二,不可替代性较弱。由于监测心跳、血压、睡眠状态以及跟踪所处位置等已成为可穿戴设备的标配功能,但这些功能又均有成熟的替代品,因此使得可穿戴设备的不可替代性减弱。

第三,技术实现成本过高。2014年4月谷歌眼镜正式开放网上订购,虽然其产品功能非常强大,完美解决了以上两点问题。但是1500美元的定价却远远超出用户的预期,让人望而止步。由于过高的技术成本,导致谷歌公司于2015年1月宣布下架这款谷歌眼镜。

第四,隐私问题。智能眼镜小巧而强大的功能,以及产品的交互方式,使其存在成为监视设备的可能,这让很多人对头戴式可穿戴设备带来的隐私方面的问题都表示担心。谷歌眼镜已经在美国公共场合被禁止使用,如酒吧、餐厅和电影院等地点,而这也将不利于可穿戴设备在社会广泛推广。

(二)可穿戴设备的设计趋势

第一,关注用户的迫切需求。可穿戴设备经过多年的发展,始终未能成为人们生活中的必需品,主要原因是没能满足用户真正的需求。例如:智能手环会通过传感器告知用户心跳、血压甚至睡眠状态,而这些数据对普通用户并没有太大的用处。相反如果将可穿戴技术运用在老年健康检测设备上,不仅可以满足使用者对生命保障的迫切需求,发挥可穿戴设备全天候实时监测身体情况方面的技术优势的同时,又可以发挥可穿戴设备在使用过程中舒适无感的设计优势。

因此可穿戴设备更应该从弱势群体的角度切入,实现用户对产品的真正需求。

第二,更智能的数据分析与处理。虽然各大厂商已将最先进的处理器塞进狭小的产品形态中,但目前可穿戴设备依然处于最原始的数据收集、呈现的阶段。戴维·申克曾说到:“信息,曾经如鱼子酱一般珍贵,而如今却如土豆一般泛滥。”[4]当过多的数据同时出现,它将不再会促进我们的生活水平的改善,相反,只会由于数据的杂乱而消耗更多时间。

因此,可穿戴设备不仅需要在数据采集的准确性和抗干扰性方面做得更好,还必须利用云计算、大数据等新兴技术作为支撑,提供用户更加智能、更加完善的数据研究、分析和处理能力。

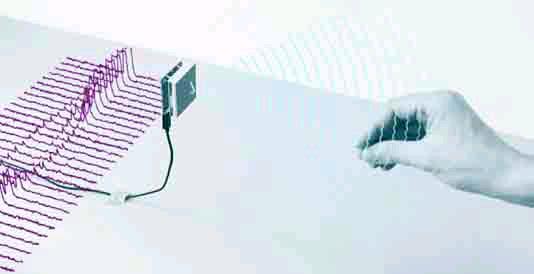

第三,多样化的交互方式。目前主流的可穿戴设备都搭载了一块小型屏幕,用于信息显示和设备操作,但由于其空间尺度的原因,大大增加了现有交互方式的操作难度,从而降低了用户体验。2015年6月谷歌ATAP团队发布了颠覆式创新技术——Project Soli(图6)。它利用了微型雷达捕捉到亚毫米级别的手指和手的运动,并以此来操控多种设备。通过这种技术不论是智能手表、智能手机还是平板电脑,我们都将不再受制于屏幕。

因此相信随着虚拟现实、柔性屏幕以及各类感应技术不断的综合发展和运用,可穿戴设备的交互方式必将走向多样化,而体态捕捉、语音识别、眼球追踪等非接触性交互技术都将运用于其中。

四、结语

虽然智能产品的不断革新,可穿戴设备近几年的蓬勃发展,诞生了许多让人惊艳的产品,但却并没能改变人们原有的生活方式。目前各大企业仍然处于摸索阶段,而在功能实现方面由于受到技术瓶颈的制约,导致可穿戴设备的优点与缺点同样显著。由此可见,首轮的可穿戴设备浪潮,卖的并不是功能,而是可能,是人们对未来美好生活方式的可能性遐想。因此,如何更好地使可穿戴设备在利用智能数据分析、处理能力的同时,通过有效的交互手段满足用户的迫切需求,仍然值得不断地思考与探索。

参考文献:

[1] 百度百科:可穿戴设备[EB/OL].http://baike. baidu.com/linkurl=3F6t7YD4T36iuP4h6FdbcQ5c WBALQFFbX1jYyar1ey8mFlwkxn2fvlLrYZAh8g zq2eDdlw2qALhuBmlijES73q,(2015-6-20).

[2]美国麻省理工学院媒体实验室:A brief history of wearable computing[EB/OL].http:// www.media.mit.edu/wearables/lizzy/timeline. html#1966a,(2015-7-17).

[3]网易科技:IDC:可穿戴设备被引爆 2019年出货量将达1.26亿[EB/OL]

ht t p://t e ch.16 3.com /api /15/0331/0 4 / AM0R4PAM00094P0U.html.(2015-7-17).

[4] [美]戴维·申克.信息烟尘:在信息爆炸中求生存.黄锫坚,朱付元,何芷江译.南昌:江西教育出版社,2001:11.

刘禹

硕士,华南理工大学教师,研究方向:产品设计。endprint