二人台曲词创作的“定格联章”考论

武 君

(中国社会科学院 研究生院 文学系,北京 102488)

二人台曲词创作的“定格联章”考论

武君

(中国社会科学院 研究生院 文学系,北京 102488)

摘要:“定格联章”指曲调一致,内容贯串,句式、段数都有固定格式的合乐歌诗组合。二人台作为非物质文化遗产,在曲词创作方面,其所“遗”之“产”便是这种“定格联章”的方式。在二人台剧本中“定格联章”的曲词占80%左右,无论是以固定词语定格,还是数字、地点、对歌形式的定格,二人台曲词采用这种优秀的创作方法表达了社会生活的方方面面,并且不断丰富、发展和完善这种创作方式以提高创作技巧和艺术水准。

关键词:二人台;曲词创作方式;定格联章

二人台是流行于晋、蒙、陕、冀一带的地方戏曲,作为非物质文化遗产,在于它是传统民间艺术和民间文化的活化石,往往能够让我们从它现有的艺术样式中窥探古代某些优秀的艺术因素。二人台曲词创作的篇章组织方式便是如此。在研究二人台曲词创作的方式时,有学者认为二人台采取了一种“序列结构”的篇章组织方式,如李婧、柯娟娟《序列结构二人台唱词的分类及篇章衔接特色》一文敏锐地抓住了二人台唱词的创作方式特点,认为二人台组织篇章的序列得益于民歌的创作特点,主要采取了时间序列、空间序列、计量序列和数字序列四种。[1](P25~27)不可否认这种创作方式的确源自于民歌,二人台的曲词创作也确实可以这样来概括,但文章似乎忽略了重要的一点就是二人台曲词创作为何要采取这样的方式?这样的创作方式是无根之木,无源之水?显然不是,艺术创作甚至是任何一种文化现象其背后都有其深刻的文化根基。二人台作为一种广为流传的民间戏曲,也一定是传承和发扬了我国古代某种优秀的文化传统。这种文化传统就是中国古代文学中的“定格联章”的创作方式。

在考察二人台曲词创作的“定格联章”方式时,有这样的顾虑:二人台一些剧目在各地民歌中常见,如《进兰房》在陕西、山东民歌中均可见;《珍珠倒卷帘》在陕北民歌中有,凉州孝贤中也常见;甚至如《尼姑思凡》这样的曲目上演于各大剧种的舞台上。那么,考察这些曲目“定格联章”的创作方式非为二人台所专有,非二人台的独特之处,这样的研究是否失去意义?情况并非如此,在二人台流行的区域,也是各种民歌、戏曲汇聚的海洋,有山西、陕西民歌,有黄河与黄土高原孕育出的内蒙古爬山调,陕北信天游等,有河北莲花落,甚至山西、河北梆子、评剧等戏曲形式,道情、秦腔这样古老而鲜活的戏种也在这一带流传传唱。这些富有生命力的歌唱,滋养了二人台艺术,使得二人台在这片肥沃的土壤中生根发芽。我们知道二人台从民歌中走来,甚至在现代仍呈现为一种与民歌水乳交融的状态,我们从二人台的现存剧目中完全可以找到它清晰的形成轨迹和完整的历史陈迹。上世纪八、九十年代,著名的音乐学家冯光钰先生提出了“同宗民歌”的概念,他认为“同宗民歌”是指:“由一个民歌母体,由此地流传到彼地乃至全国各地,演变派生出若干子体民歌群落。”例如《对花》、《五哥放羊》、《尼姑思凡》等曲目是属于“词同曲异”类型,其中“词同”者,便包括歌词内容和结构等因素。[2](P264)其实,在民歌传承过程中曲调随着歌词传唱的现象一直存在,如唐乐府中即存在大量的“因辞造声”和“选诗入乐”的情况,[3](P34~36)这是民歌的特色之处,即演唱时的一种自然的状态。在中国古代民歌的传承过程中,乐谱的更新总是滞后于文字的记载,民歌创作“记词不记谱”的现象使得各地民歌在曲目和歌词上有较大趋同性。我们研究二人台曲词创作的方式时,一定是连带着其它一些民歌样式,但这也正是我们研究的意义所在,我们就是要通过二人台这种现代艺术,来正确把握传统文化的深刻背景,反之,对这一文化背景的考察也能够让我们更加深入地理解二人台艺术,了解二人台这一文化遗产所“遗”之“产”。

需要说明的是我们在为二人台曲词创作方式寻找源头或文化根基时,并不是把源头直接等同于现代二人台的曲词文体。因为文化上的源并不是该文体本身,比如现代学术界在为楚辞寻找源头时,认为楚地歌谣是楚辞的源头之一,但它显然不是完整意义上的楚辞。一种创作方式,一种文体,其成熟之后自有其某些固定而独有的特征。艺术作品的传承并非只是对一种完整形式的直接继承,有时也是对某种或某些艺术元素的吸纳与整合。对二人台文化的追问,对二人台曲词创作传统的考源,正是解答了二人台何以采用了这种创作方式,怎样去准确的把握与理解二人台这种独特的创作方式的问题。是对二人台文化正确而深入的理解,其价值自是不言而喻。

一、何谓“定格联章”

考察二人台曲词创作的联章形式,首先需要知道什么是“联章”。在中国古代文学中“联章”的体式可谓“振古如斯”。《诗经·豳风》中的《七月》便是开端。宋郭茂倩《乐府诗集》引《韩诗章句》曰:“有章曲曰歌,无章曲曰谣”[4](P1165)。“歌”、“谣”的区别在于章节之长短。“谣”通常“无章曲”,歌唱的内容较少,形式亦短。而“歌”则需要“分章”或“联章”才能完备地表达所需表达的内容。汉唐乐府多有此类形式,宋词亦有分“阙”,金元以降,戏曲文学运用“联章”之体更为广泛。

“联章”是任半塘先生讨论唐代声诗的形式时提出的概念。根据任先生的论述,大致可知:“联章”是区别于“只曲”而言。从体裁角度来说,指的是调名相同、主题一致,且同时创作的多首或一组诗作。就音乐形式而言,指相同主题、相同曲调、续续而歌的唱词。它与唐大曲不尽相同,一是大曲除五言、七言绝外无他;二是大曲一般标明“第一”、“第二”等次序的字样。联章体是曲子辞的常用体裁,民间多用,在体式和句式上较为自由。[5](P143~145)任先生在《敦煌歌词总编》中将敦煌杂曲分为“云瑶集杂曲子”、“双曲”、“普通联章”、“重句联章”、“定格联章”、“长篇定格联章”、“大曲”七类[6](P1~23)。又《敦煌曲初探》分“普通联章”、“定格联章”、“和声联章”三类。[5](P146)任先生所言“普通联章”是除其它联章形式外的联章体式。“重句联章”指不论齐言或杂言,凡在同一格调之同组多辞中其同位置之某句或某数句文字首首相同者,亦可称为“重联格”。[6](P1045)“和声联章”须每首曲词均备有和声辞。这几类不在此赘述,重点讨论“定格联章”。所谓“定格”,即有固定格套。任先生说:

如《子夜四时歌》,须备春、夏、秋、冬四首,《五更转》,须备五更之五首,《百岁篇》,须述人生由幼至老,分为十章,皆“定格联章”也。其联章数目因格而定,不容增减。至若《五更转》之传辞,每更以七绝二首组成,全曲为十首之联章,在此五首或十首之间,甚至更多于十首之间,又可以有增减,自当别论。[5](P146)

又言:

于此当问:《回波乐》之传辞四首,首二句皆曰“回波”,首四字多曰“回波尔时”,究何谓乎?曰:此调始为集体合歌,始唱开端如此,众和从同,遂由习惯,而成定格,并无任何作用。此项定格,作者当守,在全句内意义之需要亦为定格所掩。上文于《五更转》等之联章,已举声诗中三项定格,并此而四焉。[5](P151)

由此可知,“定格联章”即曲调一致,内容贯串,句式、段数都有固定格式的合乐歌诗组合。发凡起例后,歌唱者都遵从这样的固定格式,相承既久,便成为一种创作中的“定格”。通过上面两段引文,我们发现,“定格”的联章体有两种:一种是多段曲词并列于此,以时令等贯穿一线,排比成一种曲词之间所具有的逻辑关系。一种是用特定的字或意象起兴,如上文所引《回波乐》。这两种方式都可以追溯至《诗经》。

考究任先生之语,其所言“自当别论”者,是就其所研究范围而言。笔者浏览历代联章体文学作品时发现,这种“定格”也是一个不断发展变化的过程。在明清俗曲中,直到我们现在讨论的二人台曲词,这种“定格”现象发生了种种变化。其所言“并无任何作用”者,也并非符合所有事实之论。在多数情况下“定格”具有重要的意义与作用。首先,以时序等一线穿之的定格联章体,其内部自有某种逻辑的关系。如以“五更”为例,在闺妇思夫这样的主题中,随着时间的推移,个中情感也有一个发展的线索。以特定意象或词语起兴者,期间也必包含了某种物与情的内在关联,抑或也可发现全曲的情感线索和旨趣的重点。既通俗好懂,也能够让听众体味深长。其次,“定格”之外的内容,各有侧重,突出特点,也能让听众听之真切。最后,“定格”的意义施于演唱者,便在于这种文体循序渐进,方便记忆,声调也易于熟练。即便有遗忘发生,也可根据框架即兴补缺。

这种曲词之间或曲词本身的“定格”,在中国文化中产生的影响至深,创作方式的定格为后世韵体文学创作提供了有法可依的模式。任先生所定“定格联章”的概念是针对于唐代声诗、敦煌曲子辞。这一概念古时并无,但这一情况古时确有。

二、二人台曲词创作中的“定格联章”现象

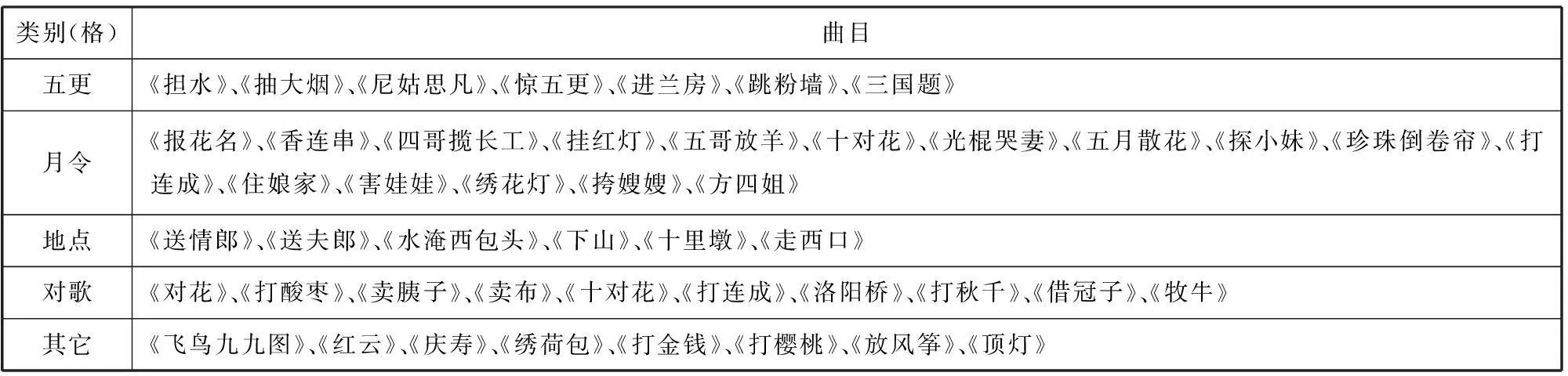

二人台曲词创作骨子里流淌的就是中国传统曲词“定格联章”创作方式的血液。试看下表。

表1 二人台“定格联章”体曲目

据笔者不完全统计,在二人台剧本中“定格联章”的曲词占80%左右*笔者根据贾德义编《山西二人台传统剧目全编》(北岳文艺出版社2000年1版)所收59个二人台剧本,其中发现47个剧本中运用了“定格联章”的创作方式,所占比例为79.6%,因为资料的限制,暂不得全,所以约略为80%左右。。这是个惊人的数据,足可证明二人台曲词创作的主要方式就是“定格联章”。那么,二人台曲词创作所定之“格”是什么?

一是同前面所说的《回波乐》,有固定重复的词语,形成一种固定程式。如二人台《顶灯》:

送在路旁那个也无妨

变成一颗桑树十字路旁长

单等小姐你来采桑

桑枝挂住你的衣裳

挂住我的衣裳那个也无妨

我家爹爹是个老木匠

三锛两斧砍倒你

把你送到扬子江

……[7](P30)

全词用十二段联章,生、旦两个角色对唱首句的末尾用“那个也无妨”贯穿。男子设想种种场景与女子嬉戏调情,女子用各式场景回击,环环相扣。

再如《打樱桃》:

想妹妹想的手腕腕软

拿不起个筷子端不起碗

三天没吃半碗饭

……

想妹妹想的脸皮皮黄

睡觉不安上了房

丢盹跌在草垛上

……[7](P222~225)

全词用十六段联章,以“想妹妹想的”定格,讲述男子对女子的思念以至发生各种意外情况。

二是定数字之“格”。这种定格的源头是《诗经·豳风·七月》,《七月》整首诗以时间顺序将农业、生活的方方面面展现出来。古代这类诗歌无不出于此,后世时令、月令也滥觞于此。《乐府诗集》中有《子夜四时歌》、《十二时》等,敦煌作品中有《十二月》、《五更转》等,唐代还出现了无关时序的一些其它数字之“格”,如《十索》、《十种缘》、《十恩德》等。后世作品中这种数字的定格更为丰富。二人台中所定的数字之“格”包括“五更”,如《惊五更》:

一更子里,月儿照花台

……

二更子里,月儿这么来高

……[7](P51~53)

此曲是以五更的时间为序,结合月亮的位置,歌唱女子思念郎君的过程。以“五更”定格的二人台曲目还有《担水》、《抽大烟》、《尼姑思凡》、《进兰房》、《跳粉墙》、《三国题》。其中《思凡》、《进兰房》、《跳粉墙》表现的主题均为女子思夫。《抽大烟》借用五更思春的主题加以修改,叙述了女子被烟瘾折磨的痛苦经历。《三国题》借用五更的叙事模式讲述了三国故事,在情感上已无“相思”痕迹,属于“五更”类型的变体。《担水》其实只用到“三更”,且联章的形式也不成型,显示出其“定格”还未最终固定,但“定格”的趋势已经表现得较为明显。

数字的“定格”还包括“月令”如《五哥放羊》:

正月里来正月正

……

二月里来刮春风

……[7](P45~47)

此曲以“十二月”定格,讲述女子一年十二个月对心上人的爱恋与思念。以“月令”定格的二人台曲目还有15个,见表1。主题大致有三类,反映凄苦生活,如《四哥揽长工》、《方四姐》、《住娘家》;女子爱情,如《挂红灯》、《绣花灯》;鳏寡苦楚,如《光棍哭妻》。其它如《五月散花》(五个月)、《珍珠倒卷帘》(正序十二个月加一个闰月又倒序十二个月)、《打连成》(十个月)、《害娃娃》(十个月)等则又是“月令”定格的变体形式。

数字的“定格”还有 “时令”,如《飞鸟九九图》,以“九九”定格,从“一九”唱至“九九”,每段又歌唱不同的鸟类,最后通过对鸟的歌唱,表达爱情主题。数字“定格”还有“八仙”,如《红云》讲述的是道教八仙的故事。其它数字“定格”有《十里墩》、《庆寿》、《放风筝》等均是以数字编排,相连成章。

三是定地点之“格”。用地点“定格”者,一般出现在送别的主题中。如《送情郎》:

送情郎送在大门庭

……

送情郎送在大门外

……

送情郎送在大门东

……

送情郎送在大门南

……[7](P57~58)

全词以“门”为基点,从门的各个方位定格排序,成七章。以方位定格,具有特殊的文化意义。如乐府诗《江南》中“鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东……”隐藏其中的其实是一个男女相恋的话题。在二人台《送情郎》中,通过这样的定格联章,可以想见女子对情郎哥的留恋不舍,从院心到门口,短短的距离间,女子感情经历了如此丰富的变化。《送夫郎》与《送情郎》相似,全词又增加两章分别为“五里坡”、“乌泥河”,送别的路程又长了一些,不舍的情感也更浓厚了一些。

表现同样送别主题的还有《十里墩》:

送情郎,我又送在一里墩

……

送情郎,我又送在十里墩

……[7](P133~139)

词中女子从一里墩一直把情郎哥送到十里墩,一里到十里,十段联章,感情层层递进。十里墩是地名,但在二人台《十里墩》里,“十里墩”恐怕也不单单只属于地名的意义。中国古代文化中,有十里相送的传统,我们所知“十里长亭”便可睹见。这里的“十里墩”在很大意义上已经成为送别相思的一个载体,承载的是送别时那份难舍难分的依恋。

四是对歌形式的定格。二人台借鉴了民歌中对歌的形式。二人台对歌的形式是丑、旦或生、旦两个角色以问答的形式展开的歌唱。问者频频发问,发问的句式相同,答者一一对答,对答所用的句式亦与问句相同,一问一答,层层联系,形成一种特殊的定格联章体式。其实考究对歌的形式,在古代《诗经》、《楚辞》、汉唐乐府中并不鲜见,同时与中国古代文体中的“对问体”和一些同类多组的赠答唱和体也有某些相似之处。因为现在我们讨论重点不在此,所以暂且不论。二人台对歌典型的如《对花》:

(丑)说了一个一来你能对上一

什么花开在水里?

(旦)说了一个一来我能对上一

水红花开花在水里。

(丑)说了一个二来你能对上二

什么花开花一根棍儿?

(旦)说了一个二来我能对上二

金针花开花一根棍儿。

……[7](P7~8)

全词问句十个,答句十个,一问一答计算为一组,其实全词是一个十段联章的体式。其中定格者为“说了一个”、“你能对上”、“什么花”、“我能对上”,与《对花》相同的还有《打酸枣》、《卖胰子》、《卖布》、《十对花》、《打连成》、《打秋千》、《借冠子》、《牧牛》等。其中还有一剧《洛阳桥》较为特殊,全词可分为六章,每章有相同的问句“唱客的拉客的又说啥?”下面生、旦二人轮相唱和,所唱句式以三字为主,间杂四字、五字,如:

(生)唱客的拉客的又说啥?

(旦)男穿红

(生)女穿青

(旦)那是张生

(生)戏莺莺

(旦)男穿黄

(生)女穿蓝

(旦)那就是洞宾

(生)戏牡丹[7](P172)

分析这段唱词,其实四字与五字多有衬字存在,抛开衬字,会发现其实这段唱词的句式是“3-3-7”的句式。“男穿红,女穿青,那是张生戏莺莺。”“3-3-7”的句式在古代乐府诗和词中经常出现,如李白《将进酒》:“五花马,千金裘,呼儿将出换美酒。”在歌曲中运用“3-3-7”的句式可以加快节奏,生、旦二人歌唱的节奏似乎在你追我赶,有类数板,使得整个歌唱生机盎然,情趣活泼,饶有趣味。

以上大致分析了二人台曲词创作“定格联章”的方式,那么,二人台曲词创作为什么要用这种“定格联章”的方式?

首先,正如以往二人台研究学者所言,二人台是一种民间的戏曲,它脱胎于民间,讲述的也是民间之事。表演场合多在农村,听众也多为农民。张存亮、田昌安《二人台史略》认为,二人台是一种“儿童父老尽歌讴”的戏曲,“民歌中小调叙事和抒情兼重的特征,一男一女对唱的形式,以及常采用‘四季’、‘五更’、‘十二月’的章俗,也常常被二人台所汲取采用”。[8](P15~20)该著注意到了二人台这种定格的现象,但没有讨论这种现象的文化源头。该著也确实认识到了二人台这种民间曲艺的通俗性,但没有认识到“令得老妪能解”与运用“章俗”的关系。通过研究发现,“定格联章”的体式,从《诗经》开始就有很强的民间适应性。时至唐代,也多在曲子辞及民间歌曲中盛行。所定之格,是通俗的内容,所唱之词也是通俗的内容。只有这样才能让听众能够听明白、听真切,与歌唱、与故事发生情感共鸣。通俗性使得这样的“定格联章”创作方式流传下来,同样,通俗性也促使二人台选择了定格联章的创作方式。这样就不难理解为什么二人台中竟有接近80%的定格联章体了。

其次,对于歌唱者或者是戏曲的表演者来说,早期的二人台表演形式是“打坐腔”、“打地摊”、“打玩意儿”,这种形式下的歌唱者或表演者多为谋求生计的乞食者。即便在当代,民间二人台戏班的表演者文化程度也偏低。杨红在《当代社会变迁中的二人台研究》中对“二牛家族剧团”和“曲峪戏班”做了田野调查,戏班成员文化程度大部分都是“小学”。[9](P99~128)歌唱者或表演者的文化程度决定了二人台创作出的曲词也必须好记。“定格联章”体式采用的是一种循序渐进的方式。格是固定的,只需往里填词,便可充实框架,再谱曲便可成歌。同时联章体的形式,也方便选取曲调。轻便短小的曲子便可采用。重复歌唱配合联章的结构即能表达无限丰富的内容。歌者抑或遗忘歌词,也可以即兴发挥,不至于发生表演的意外。著名的二人台学者邢野先生说:“重复的使用是一个简单而又容易取得较好效果的办法。”[10](P78)这也是二人台曲词创作采用定格联章的重要原因。

再次,二人台是民间的歌唱,所要表达或传达的内容也是相当丰富的。张存亮、田昌安《二人台史略》说:“只要是高兴的事,想到的事,有意思的事,触动情愫的事,什么都可以进入他们的视野,什么都可以触动他们的歌喉,什么都可以化作或高亢或委婉的歌咏吟唱。”[8](P17)生活的细节、爱情的美好、劳动的辛苦、丰收的喜悦、未来的企盼,甚至忧伤、怨恨、难过等情结,甚至草木花朵、山水云霞等自然风光无不是二人台需要传达给人们的内容。那么,二人台选用“定格联章”体式也就成为自然而然的事情了。联章体可以安排丰富的内容,并且章节的划分也可以突出表达的重点,使得每章都有所侧重。同时“定格联章”体式也表现了抒情主人公情感发展的脉络。如《惊五更》,女子随着时间的推移,在一更一更的时间交替中,其思念的情愫也在偷偷地加深,这样情感发展的动态过程才能真正的打动听众,使听众听罢也不禁落下同情的眼泪。

至此可以确信“定格联章”是二人台曲词创作的主要方式。而这种创作方式正是继承了我国古代文学中“定格联章”的体式。古代文学中“定格联章”的创作方式为什么历经千年仍存?其实就是上面所说的:固定的格式加易懂、易记、联系生活的特点使得这种创作方法永恒地活在了民间的传唱之中。无论是以“五更”定格还是以“时令”、“月令”定格,二人台曲词创作可以说完整的继承了古代这种优秀的创作方式,用固定的程式来表达社会生活的方方面面。但是在研究文本抑或从逻辑上来推理,其实二人台“定格联章”的创作方式在“因”的过程中确还有“革”的因素,“定格联章”的方式主要表现在对于创作技巧的追求上。

其一,古代的“定格联章”有数量的要求。上文引任先生之语:“联章数目因格而定,不容增减”,有增减者“自当别论”。任先生考察唐代声诗、曲子词认为在一定数目的曲词内,必须表达出完整的主题,是不容有增减的。但是二人台有些剧目已经突破了这一程式的规定,如《珍珠倒卷帘》共用了二十五段联章,十二月加一个闰月又十二个月。而《五月散花》又不足十二个月,只用了五个月;《挂红灯》十个月。甚至出现了相似的其它种类定格,如《飞鸟九九图》以“九九”定格;《红云》以“八仙”定格。诸如此类也都是完整、成熟的定格联章体。

其二,任先生考察唐代声诗、曲子辞认为像《回波乐》中“回波”和“回波尔时”这样的定格语“并无任何作用”,他认为“在全句内意义之需要亦为定格所掩”。但二人台的一些剧目确实也突破这样的规定。各章中唱词虽然有共同的表达目的,但在具体的各章节中,表达的内容却不尽一致,各有侧重。如《顶灯》中的“那个也无妨”其实有一个逻辑的递进过程。其它定格如“十二月”定格更是需要按照时间推移,表达不同内容。诸如此类在叙述上也是富于变化的。

可以说二人台的“定格联章”实是丰富、发展和完善了古代的这种创作方式。同时,“因”与“革”的相互关系,又推动了创作者的创作水平的提高,在规定的框架内创作本身体现了难度与技巧,为了追求这样的创作技巧,创作者往往会表现出一定艺术水准,艺术水准的提高,又反作用于艺术创作,突破陈规束缚,进行大胆探索。这样循环往复,恰好说明了“定格联章”的创作方法在二人台中的意义。

参考文献〔〕

[1]李婧,柯娟娟.序列结构二人台唱词的分类及篇章衔接特色[J].河北北方学院学报(社会科学版),2013,(5).

[2]冯光珏.中国同宗民歌[M].北京:中国文联出版公司,1998.

[3]武君.西域音乐影响下的唐代乐府诗研究[D].呼和浩特:内蒙古大学,2013.

[4](宋)郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979.

[5]任半塘.唐声诗(上)[M].上海:上海古籍出版社,2006.

[6]任半塘.敦煌歌词总编[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[7]贾德义.山西二人台传统剧目全编[M].太原:北岳文艺出版社,2000.

[8]张存亮,田昌安.二人台史略[M].太原:山西人民出版社,2011.

[9]杨红.当代社会变迁中的二人台研究:河曲民间戏班与地域文化之互动关系[M].北京:中央音乐学院出版社,2006.

[10]邢野.二人台艺术概述[M].中国二人台艺术通典·辰集[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2005.

〔责任编辑王宇〕

Research on the Writing Method of Er-ren-tai Lyrics

Followed by the “Fixed Form and Association Chapter of Songs”

WU Jun

(Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, BeiJing 102488)

Abstract:“Fixed form and association chapter of songs” refers to a group of lyrics with the same tune, the fixed format and similar content. Er-ren-tai(二人台) as a kind of intangible cultural heritage, its lyrics is inherited in such way. Statistically, there are 80% of Er-ren-tai scripts creations are followed by this excellent creative method to express the every aspect of social life, no matter in the fixed frame words, numbers, locations, or in the fixed form of antiphonal singing. And this writing method has been enriched and developed which do more favor to the writing skill and artistry.

Key words:Er-ren-tai; writing method of lyrics; fixed form and association chapter of songs

中图分类号:I236.26

文献标识码:A

文章编号:1004-1869(2015)06-0012-06

作者简介:武君(1988-),男,河北张北人,中国社会科学院研究生院文学系博士生,主要从事中国诗学、音乐文学研究。

收稿日期:2015-07-06