松针和腐殖土覆盖对云南松种子发芽和幼苗保存的影响

王文俊,张 薇,李莲芳,郑书绿,鲍雪纤,王文静,郭 樑,苏 柠,于国栋

(西南林业大学, 云南 昆明650224)

云南松(Pinus yunnanensis)属松科(Pinaceae),松属常绿针叶大乔木,又称飞松,青松,是云南省重要森林类型构建的主要乡土树种[1-2]。云南松树干通直,适应性强,耐干旱瘠薄的土壤,为云南省主要先锋造林速生树种之一[3]。目前,云南松天然更新的研究仅限于更新现状的调查分析或模拟某一单因子方面的试验[4-7]。本研究基于针叶林土壤种子库特征和云南松林枯落物量较大的特点[8-9],量化模拟松针和云南松林下腐殖土覆盖的更新微环境,了解试验因子及其水平对云南松种子萌发以及幼苗保存的影响,为云南松苗木培育和天然更新的研究提供参考。

1 试验条件和材料

试验在西南林业大学苗圃的塑料大棚内实施,光照和通风良好,防霜冻(试验于冬季开展),避开降水的影响;苗圃海拔约1 891m,年平均温约15℃,最冷月(1月)平均气温7.5℃,土壤为山地红壤,属北亚热带气候类型[10],是云南松的天然分布区[1]。云南松种子(千粒重约21.05g)、松针和腐殖土均采自昆明市宜良县禄丰村林场的云南松林内。

2 试验方法

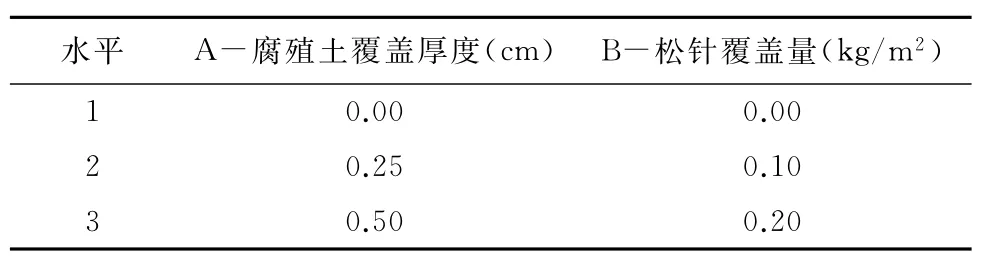

试验因素包括腐殖土覆盖厚度(A)和松针覆盖量(B)2个因素,每因素含3个水平(表1)。根据因素及其水平表,采用L9(34)正交设计进行试验实施。每个处理组合播种200粒,3次重复,9个处理组合(对照在此中的处理组合1)共需种子5 400粒,分别播种于面积相等的9个小区内(重复在小区内实施)。

表1 因素及其水平

试验在平整的苗床上铺3~4cm厚的炭渣,再铺入20cm厚的基质(森林土∶炭渣=1∶1),采用塑料隔板平均分成9个小区。种子用清水浸泡24h后,黄硬皮马勃(Scleroderma flavidum)孢子粉拌种,条播,均匀撒上1薄层细土覆盖至不见种子后,根据试验设计覆盖相应量的腐殖土和松针。

播种后23d种子开始发芽,之后每2d记录1次发芽数及其幼苗保存数,连续2次记录的发芽数不变时则视为发芽结束,连续2周内幼苗保存数不变时则为苗木保存稳定,据此统计种子的发芽率、发芽势、幼苗的保存率和种子成苗比。

保存率(%)=最终幼苗存活数/正常发芽种子数×100%。

种子成苗比=播种数/保存幼苗数。

种子成苗比主要是表征每保存1株幼苗需要的种子数,其值越大表明种子消耗越多;天然更新中表征每1株幼苗的存活,需要土壤种子库的种子量。

根据统计学的百分率超出30%~70%范围的数值不满足齐性要求的原理,试验的发芽势和保存率中均有超出该范围的数值,因此,对其进行反正弦转化后再进行方差分析。

3 结果与分析

3.1 因素水平组合的发芽率及其对因素水平的响应

9个处理组合的平均发芽率为31.2%~68.0%,最高的是无腐殖土与0.10kg/m2松 针 覆 盖(处理组合2)的,其极显著(p≈0.000<0.01)地高于其它处理组合;对照(处理组合1)为43.5%,居于最高和最低之间(图1)。说明不同的腐殖土覆盖厚度和松针覆盖量对云南松更新具有极显著的差异影响,同时本研究厚于0.25cm的腐殖土覆盖抑制种子发芽。

图1 因素不同水平组合的发芽率、发芽势和保存率

腐殖土覆盖厚度是影响种子发芽率的主导因子,其次是松针覆盖量、二者的交互作用最小(RA=19.5%,RB=11.6%,RA×B=9.8%;表2)。因素的水平间及其交互作用对发芽率具有极显著和显著的差异影响(pA≈0.000<0.01,pB=0.003<0.01,pA×B=0.015<0.05);0.00、0.25cm 腐殖土和0.10kg/m2松针覆盖的发芽率分别极显著地高于0.50cm和0.00kg/m2和0.20kg/m2的 (58.8%、58.8%vs 39.3%,59.2%vs 47.6%、50.2%)。说明适宜的松针和较薄的腐殖土覆盖可提高云南松种子发芽率,这是因为覆盖提高了苗圃的土壤湿度,满足种子发芽对水分的需求,也揭示了分布于干旱和半干旱气候条件下的云南松天然更新时,适宜的松针等枯落物及地表腐殖土因水分条件的改善,有利于种子发芽。因素B的3个水平与因素A的水平2间无交互作用,与水平3之间表现为负的交互作用(图2),说明试验的腐殖土厚度与0.20kg/m2松针覆盖的交互作用对种子萌发具有抑制作用。优水平组合为无腐殖土与0.10kg/m2松针覆盖的,与实际的试验结果一致。

3.2 处理组合及因素水平对发芽势的影响

平均发芽势在22.3%~42.2%之间,最高的是0.25cm腐殖土和0.10kg/m2松针覆盖(处理组合5)的,其与处理组合2的极显著(P≈0.000<0.01)地高于其它处理组合的;对照的最低(23.0%;图1)。一方面指出,适宜的松针和腐殖土覆盖促进云南松种子发芽整齐一致,另一方面,与发芽率一致,不同厚度腐殖土和松针覆盖量极显著地影响云南松活力最强部分种子的发芽。本研究同时表明,当腐殖土和松针覆盖分别超过0.50cm 和0.10kg/m2,即腐殖土和松针覆盖较厚的生境抑制云南松种子发芽的准确性,这也许是天然更新的种子发芽延续时间较长的原因。

表2 因素水平的极差分析

图2 因素水平间的交互作用图

与发芽率不同,松针覆盖量(RB=10.6%)是影响发芽势的主导因子,其次是腐殖土覆盖厚度(RA=9.1%);同样两因子的交互作用最小(RA×B=5.1%);因素的水平对发芽势具有极显著的差异影响(pA=0.009<0.01,pB=0.003<0.01),发芽势对腐殖土和松针覆盖的响应与发芽率的相同(A2vs A1和A3为36.9%vs 33.5%和 27.8%;B2vs B1和 B3为 38.4%vs 27.8%和32.1%),优水平组合为0.25cm 腐殖土和0.10kg/m2松针覆盖;与实际的试验结果相一致(表2)。因素的交互作用对发芽势无显著的差异影响(pA×B=0.135>0.05)。

3.3 幼苗的保存率

发芽后的幼苗平均保存率为59.7%~90.8%,与发芽率和发芽势不同,最高的是0.50cm腐殖土与无松针覆盖的(处理组合7),其极显著(p≈0.000<0.01)地高于其它处理组合;对照介于最低和最高之间,为70.1%(图1)。同时>0.10kg/m2松针覆盖的幼苗保存相对较低,也许种子发芽出土后,枯落物等覆盖不利于幼苗保存。

因子间的交互作用(RA×B=13.6%)是影响幼苗保存的主导因子,其次是腐殖土覆盖厚度(RA=10.1%);腐殖土覆盖厚度及其与松针覆盖量的交互作用对保存率具有显著和极显著的差异影响(pA=0.018<0.05;pA×B=0.009<0.01),0.25cm 腐殖土覆盖的保存率显著地高于0.00cm 和0.50cm 的 (87.7%vs 77.2%和76.3%;表2)。交互作用图(图2)指出,因素B的3个水平与因素A的水平2均表现为正的交互作用,而与水平3则表现为负的交互作用,说明0.25cm腐殖土与松针覆盖提高幼苗的保存率,腐殖土厚度增加至0.50cm时与松针覆盖的交互作用降低幼苗保存率,说明云南松幼苗的保存对生境的腐殖土覆盖较为敏感。这是因为一方面,腐殖土的覆盖影响胚轴出土的高度,另一方面,腐殖质保水功能优于其它基质,二者共同影响幼苗的保存率。由此,胚轴出土高度是否为云南松幼苗保存的关键因子,应进一步开展试验研究。优水平组合为0.25cm腐殖土与无松针覆盖的,与试验结果不相符,可能是由因素水平间的交互作用造成的。虽然3个松针覆盖量间幼苗保存率未呈现显著的差异影响(p=0.307>0.05),但随着量的增加,幼苗保存率随下降,说明云南松种子发芽后,上层覆盖物越少越利于幼苗的保存,这也许与其对光照和温度的影响有关。

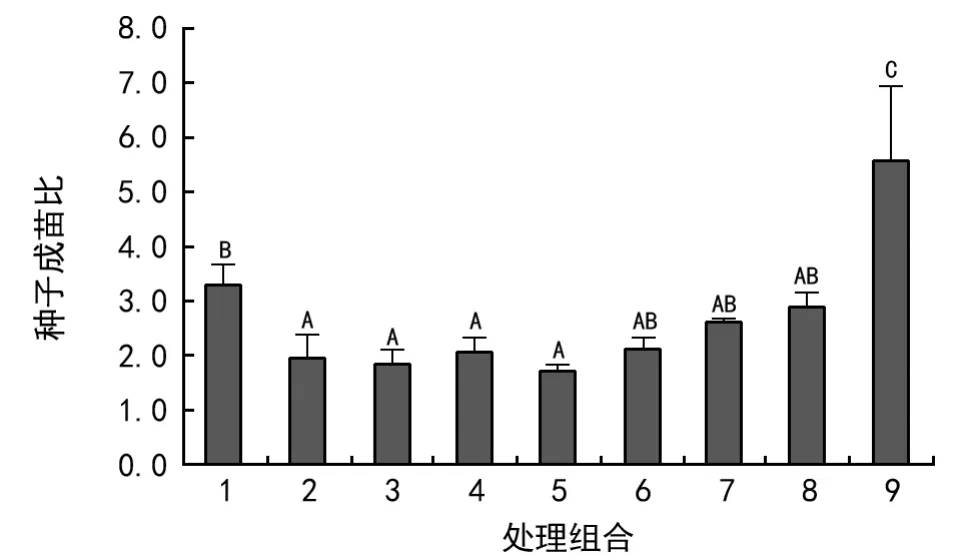

3.4 因素水平及其组合对种子成苗比的影响

处理组合的种子成苗比为1.9~5.6,即每1株幼苗得以保存,需要消耗1.9~5.6粒种子;种子成苗比最大的是0.50cm腐殖土和0.20kg/m2松针覆盖的(处理组合9),其极显著(p≈0.000<0.01)高于其它处理组合的;对照为3.3(图3)。同时,本研究0.50cm腐殖土和0.10kg/m2松针覆盖或无覆盖的抑制种子发芽并增加种子损耗系数。

腐殖土覆盖厚度是影响种子成苗比的主导因子(RA=1.7),其次是因子间的交互作用(RA×B=1.1);腐殖土覆盖厚度及其与松针量的交互作用极显著或显著地影响种子成苗比(pA=0.001<0.05;<pA×B=0.038<0.05),0.00cm 和0.25cm 腐殖土覆盖的种子成苗比极显著地低于0.50cm 的(A1、A2vs A3为2.4、2.0vs 3.7;表2),即较厚腐殖土覆盖时,每1株幼苗的成活必须消耗较多的种子,换言之,在此条件下,只有生活力最强的种子方可发芽成苗。因素B的3个水平与因素A的水平2均表现为负的交互作用,而与水平3则表现为正的交互作用,说明0.25cm腐殖土与松针覆盖可减小种子成苗比。0.00cm或0.50cm腐殖土覆盖抑制种子发芽和降低幼苗的保存,同时,腐殖土和松针覆盖共同影响种子成苗比,由此,种子成苗受发芽和保存的双重影响,此二者又受覆盖的多因素控制。优水平组合为0.25cm腐殖土与0.10kg/m2松针覆盖的,与试验结果相同。虽然松针覆盖量间种子成苗比未呈现显著的差异(p=0.068>0.05),但随着覆盖量的增加,种子成苗比随之增大,说明较厚的松针覆盖不利于土壤种子库的种子发芽成苗。

图3 不同处理组合的种子成苗比

4 结论与讨论

4.1 结 论

采用L9(34)正交设计,松针和腐殖土覆盖对云南松种子发芽和幼苗保存影响的试验结果,平均发芽率、发芽势、保存率和种子成苗比分别为31.2%~68.0%、22.3%~42.2%、59.7%~90.2%和1.9~5.6,最差的均是0.50cm腐殖土和0.20kg/m2松针覆盖的,且处理组合的各项指标具有极显著的差异,即腐殖土和松针覆盖对云南松更新、幼苗保存和种子成苗比均具有极显著的差异影响。腐殖土覆盖厚度、松针覆盖量及二者的交互作用分别是发芽率(种子成苗比)、发芽势和保存率的主导因子,且因子水平间对其具有极显著的差异影响,因子间交互作用对发芽率、保存率和种子成苗比具有极显著或显著的差异影响。

4.2 讨 论

韩文娟等采用单因素试验设计研究凋落物厚度对油松(P.tabuliformis)发芽的影响,指出随着覆盖厚度的增加,发芽率降低,唐翠平对云南松进行相似的覆盖物及厚度对云南松发芽的试验,结果与韩文娟等的类似[6-7],同时,2个发现与本研究中0.50cm 的腐殖土和0.20kg/m2的松针覆盖对种子萌发和幼苗保存率具有极显著的抑制作用,并增大种子成苗比的结论相似。刘足根等报道针叶林土壤种子库的种子量较大[8],自然状态下,云南松针叶具有不易分解的特性,文中腐殖土和松针覆盖量较大则造成更新过程中增加种子成苗比,若试验松针最大覆盖量达到党承林等报道的云南松针叶生物量(11a和23a,0.4kg/m2和0.6 kg/m2)[9],那么其结果将诠释天然更新的幼苗较少的原因;同时,彭建松等和徐嘉等调查发现,小面积林隙(窗)的幼树(苗)更新密度最大的现象[4-5],结合本研究结果分析,可能是小面积的林隙(窗)的松针覆盖量介于树冠垂直面下和大面积林隙(窗)的之间,加之适宜的光照和其它环境因子构成出现该现状的原因;说明腐殖土和松针覆盖以及二者的交互作用可能是构成抑制地表和土壤中种子天然更新障碍的主要原因。潘开文等研究指出,凋落物提高幼苗感病性与文中的结论相同[12],也许是腐殖土和松针覆盖层较厚,使得地表的微环境阴湿,滋生有害病菌造成的。

[1]云南森林编写委员会.云南森林[M].北京:中国林业出版社,1985:125-127.

[2]中国森林编写委员会.中国森林(第2卷:针叶林)[M].北京:中国林业出版社,1999:971-985.

[3]云南省林业科学研究所.南方主要树种造林技术[M].昆明:云南人民出版社,1985:3-6.

[4]彭建松,柴勇,孟广涛,等.云南金沙江流域云南松天然林林隙特征[J].浙江林学院学报,2005,22(1):50-55.

[5]徐嘉,费世民,何亚平,等.川西南山地云南松林窗更新特征[J].林业科学,2008,44(9):7-12.

[6]唐翠平,袁思安,李骄.枯落物的种类及覆盖厚度对云南松种子萌发与幼苗生长的影响[J].贵州农业科学,2014,42(8):191-194.

[7]韩文娟,曹旭平,张文辉.地被物对油松幼苗早期更新的影响[J].林业科学,2014,50(1):49-54.

[8]刘足根,朱教君,袁小兰,等.辽东山区长白山落叶松种子雨和种子库[J].生态学报,2007,27(2):279-287.

[9]党承林,吴兆录.云南松林的生物量研究[J].云南植物研究,1991,13(1):59-64.

[10]韩汉鹏.试验统计引论[M].北京:中国林业出版社,2006:56-113.

[11]云南省气象局.云南气候图册[M].昆明:云南人民出版社,1982:10-13.

[12]潘开文,何静,吴宇.森林凋落物对林地微生境的影响[J].应用生态学,2004,15(1):153-158.