屏南茶叶历史文化

薛徐燕 沈久聪

(福建省屏南县茶业管理局)

吴文胜

(屏南县甘棠中学)

屏南地处福建省东北部鹫峰山脉中段,产茶历史悠久。《新唐书》《茶录》《东溪试茶录》和《屏南县志》等古籍都有详实记载。在漫长的历史长河中,屏南遗留下了大量古老的茶叶生产工具、茶具等文物,遗留下茶坊、茶行、茶盐古道、茶岭、茶亭和与茶相关的古城门等遗址,还遗留下具有地方特色茶产品的制作技艺以及带有浓厚乡村色彩的茶艺、茶俗、茶礼、茶诗、茶谣、茶歌和关于茶的故事传说等非物质文化遗产。这些都是屏南茶叶历史的见证,是不可多得的茶文化遗产。

一、茶叶产销历史悠久

《新唐书·地理志》载:“福州贡腊面茶,盖建茶未盛之前也……今古田、长溪近建宁界,亦能采造……”屏南于清雍正十二年析古田县北路3里16都地分治,其中“古田、长溪近建宁界”的地理位置正属于现在的屏南县。可见,屏南早在建州北苑贡茶未兴之前,就已制作“腊面”等贡茶。

宋朝时期,屏南境内茶事兴旺,西北部至今仍有北苑贡茶组成部分的遗址。宋人宋子安的《东溪试茶录》、赵汝砺的《北苑别录》等古籍,对北苑贡茶的产地分别有“谢坑”“苦竹……横坑”的记载。屏南县西北部的岭下乡与南平市的建瓯市、政和县接壤处正好有谢坑、苦竹、横坑等行政村。从地理位置、传统习俗、方言及田野调查中得到的原生古老茶树分布情况、涉茶古迹、民间传说等种种证据证明:屏南县西北部与南平市的建瓯市、政和县接壤的部分村落是宋朝北苑贡茶的生产地或加工地,是北苑贡茶的一部分,当时茶事兴旺。

明末清初屏南茶叶得到发展,乾隆初年茶叶发展加快,是增加国课的主要支柱。沈钟版《屏南县志·桥梁·路亭》记载有:“茶岭、茶岭亭”等与茶关系紧密的古代建筑,这些建筑至今仍然得到较好的保存。“茶之属,各山皆有,或似武彝、或似松萝,惟产于岩头云雾中者佳”。见于《物产》篇,这是二百七十多年前屏南开县知县沈钟对此前相当长时间中屏南茶叶生产的总结。“各山皆有”足见当时茶叶生产已遍布各乡村且具一定的规模;“或似武彝、或似松萝”,说明屏南茶事活动早在18世纪初就与武夷茶的关系是密切相关的,有的学制武夷茶,有的产绿茶;“惟产于岩头云雾中者佳”,即屏南产的茶叶中岩雾茶最好。

沈钟《屏南县志·赋役志》中载:“屏邑额赋仅足八千两,才有古田三分之一耳……收获浅薄,更别无生息,惟恃粜谷完粮……倘后之宰斯邑者多方劝导,广种杂粮,并茶、竹、麻、靛之类,岁有万金之获,以供国课,庶几户有盖藏,输将亦易,民不扰而官无累矣。”由此可见,屏南开县之初,即清乾隆初年,政府“劝导”通过发展茶叶等生产,改善民生已取得成效,茶叶经济成为增加国课的主要支柱。

“茶岭扬芳”题词

清道光年间“屏南小种”红茶的生产推动了屏南茶业加快发展,茶业兴旺,茶市繁荣。

19世纪是红茶迅猛发展的时期。由于各种红茶的品质、数量、销售渠道、交通条件以及其他各种因素的互相作用,到了清道光年间,红茶遍地开花,发展迅猛,“屏南小种”红茶也在此时兴盛。岭下乡谢坑村遗留的城墙西门上至今还保留着“茶岭扬芳”的题词,落款为清道光二十一年(1841)。

据谢坑村陆氏家谱载:西门上题“茶岭扬芳”,并赋(藏头)诗曰:“茶翠重重成林海,岭上青青缘艳优,扬驰世界千万里,芳香佳名传千秋。”封建社会,等级森严,“茶岭扬芳”四个字显然是某一级政府的官方褒奖雕刻的。因此,古老城门上“茶岭扬芳”的题词再现了一百七十多年前以谢坑为代表的屏南茶业的兴盛情景。据谢坑村陆盛畅回忆他爷爷曾说:“谢坑村历史上陆氏财丁两盛,茶叶是最主要的财源,在当年都是制作红茶。”

清道光二十六年至三十年(1846~1850),时任屏南县长符兆伦留下大量的茶叶生产交易生动真实的杂记、诗文。清光绪版《屏南县志》记载:“屏南乡村,清明以后各处茶商云集,妇女亦采茶山中,夕阳归路,往来杂還,花香人语,真一幅画图也。尝有句云:板桥东跨柳西飞,时有行人趁落晖。十五采茶何处女,野花还插满头归。乡村日落渐黄昏,伛偻行人入市忙。一阵风香肩贩出,旗枪争上买茶场。”

民间田园、山场买卖中,茶为重要的地面附着物之一,交易中随之流转并予注明,这也说明茶在当时的经济活动中占有重要地位。熙岭乡溪里村村民沈久教家藏有多份祖辈留传的田园买卖契约,其中清咸丰七年民田卖断契约内,有“其田内所有茶柿树木……随田管业”的约定。

据代溪镇康里村郑氏族谱记载,清咸丰九年(1859)八月,郑氏家族茶商郑应铭、大志、维梯等15人,贩茶到宁波卖,途经温州,觉得温州北路梆子戏唱腔曲调旋转优美,节奏欢快很有特色,遂聘请温州戏班左文相、蔡立明两位老艺人到康里教戏,创办”翠峰北路梆子戏剧团”。

这些足以表明清朝道光年间前后“屏南小种”红茶的生产推动了屏南茶业加快发展,茶业兴旺,茶市繁荣。

屏南茶叶产销发展至光绪年间达到兴盛期。《双溪草堂诗抄》收录的诗人黄正绅(屏南双溪人,同治元年副举人)《采茶曲》:“茶市传风信,今年价倍加。相将弃针黹,逐伴采新芽。侵晨拗高枝,双袖露痕染。一旗复一枪,嫩绿手亲检。采罢谷雨晴,携筐待郎接。郎汲雨后泉,侬烹雨前叶。古鼎汤三沸,檀郎酒半酣。一瓯醒已解,舌本有余甘。”这首《采茶曲》具体写作时间不详,但根据诗人黄正坤的生平可推断应是清同治至光绪初年之作。

清光绪年间,屏南棠口村便设有万象春茶行,年收购茶叶160多担。

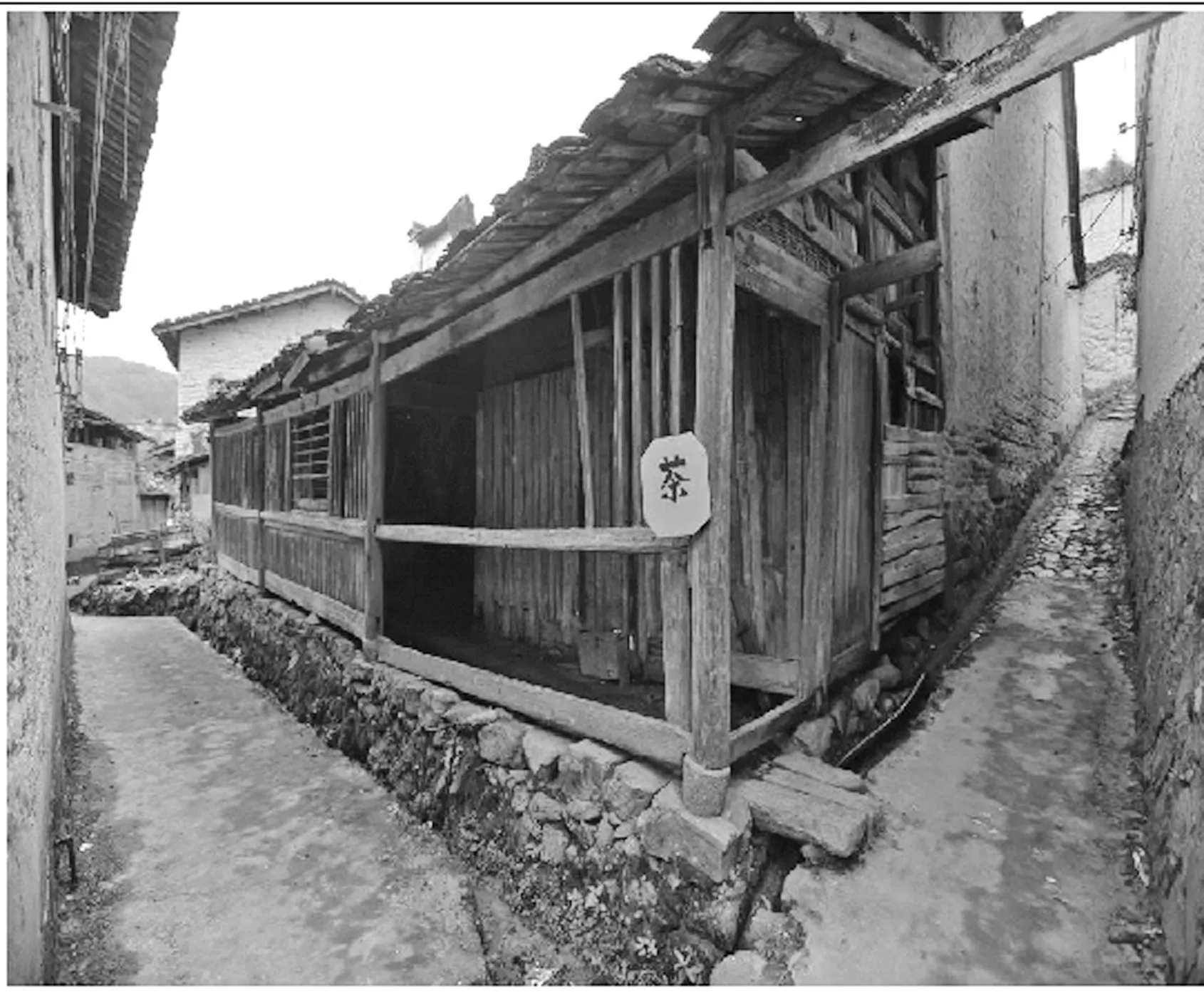

到了20世纪初,屏南棠口、双溪、官寿兜、漈头、忠洋、康里、谢教坑等村拥有茶行或茶庄20多个,规模较大且有知名度的有双溪的六合春、棠口的万象春、官寿兜的协升、漈头的逢源、忠洋的敏记、康里的郑记等。至今,原双溪“六合春”老板周氏后裔还保留有当年茶行的众多茶叶品名印章,如“新 山 小 种”“玉库 ”“ 奇 种 ”“ 凤 眉”“上 品 ”“ 茗 香”“冠霞 ”“及第”等和茶行商标标志。由此可见,自清朝中叶以来,屏南茶业逐步形成具有地方区域特色的产、供、销体系,生产兴盛,市场繁荣,贸易顺畅。

至1912~1946年间,屏南茶叶仍然为大宗出口货物,战后才滞销。通过民间调查和查阅相关资料,期间屏南茶业虽受社会动荡、匪患的影响,茶市不稳定,但茶业还依旧兴旺,茶仍为大宗出口货物。

从双溪六合春茶行遗留的财务来往账簿记载中得知,1912~1946年间,在本县设的分行、茶庄或业务关系的就有棠口、康里、官寿兜、忠洋、漈头、九洋、七房溪、吴家山、水竹洋、陇村(龙源)、郑家山、深洋、北村、樟岭、潭头、岩后、后峭、宜家洋、茶花墘、前塘等二十余村。又据双溪张纬森、陆修干等老人回忆:“民国时期的六合春茶行仍然是屏南有影响的茶行。在红茶外销的时期,每年农历十二月六合春从福州运来茶银是双溪的大事,六合春运茶银要二三十个挑夫,每人挑800块银圆,由县保安大队押运,茶银一到,双溪家家户户放鞭炮。”当时屏南茶业经济活动兴旺的影响力可见一斑。

屏南长桥镇万安桥是现存全国最长的木拱廊桥

据韦正铣老人讲,民国初、中期忠洋村家家户户种茶,年产600担,本村敏记茶行年收茶叶400担上下,年户收10担茶的数以十记,其中韦学延在土名坑垦植茶园3所,年收茶叶30担,茶价好的年份每担茶卖得大洋20元,时为新兴大户。但多次受土匪勒饷,钱财两空,后来遭绑架遇难。

据传说,民国期间象韦学延这样的茶叶生产大户屡遭土匪抢夺、绑架勒饷的还有茶坊的谢家,九洋林厝的林家等。

据民国八年(1919)《大中华福建地理志·地方志》载:“屏南茶为大宗,年约六万元”。1999年版《屏南县志·茶业》载,民国5年(1916),寿山村的协升、泰和、泰丰3个茶行收购茶叶22.5吨;民国18年(1929)忠洋村产茶20余吨,户均百公斤;抗日战争时期,海路受阻,茶叶滞销,茶园荒废,产量下降。民国版《屏南县志》载:“茶行,在城、棠口、漈头、官寿兜各乡,每年谷雨后,采买红绿各茶,运售外洋。欧战后,销路稍减。”

二、茶树品种资源丰富

种质资源丰富的屏南原生小种菜茶遵循物以类聚,适者生存的生物生存法则,呈区域性分布明显,但仍然保持“各山皆有”,有叶形似柳叶的或竹叶的,有嫩芽叶呈紫红色的或翠绿的,有春分前后萌芽的也有立夏才萌芽的,有滋味鲜爽的也有苦涩的。以区域分布及主要种质资源性状为特征分为:银墙山区有稀有种质资源野生苦茶,地方良种雷鸣茶、银春茶;鸡髻山区有珍贵地方良种玉竹茶;大屏山有地方良种柳叶茶、野生岩茶;嶂峰、仙峰区有代表良种红心菜茶;凤茶区有代表良种凤茶;天坪山区有代表良种南湾菜茶、爱岭老枞。

屏南的古老茶树分布还与先民的迁徙定居生活紧紧相连。调查发现,各村、各寺庙周边都有留下具有特色的屋边茶、田寮茶、田头茶、园头茶、寺庙茶、道边茶……

在屏南,大山寺庙里的僧人普遍种茶。许多优质茶树种质资源在这里得到繁衍;寺僧饮茶较百姓更为普及,他们中有植茶能人,有制茶能手,也有审评大师。

史上具有屏南区域特色的岩雾茶中,凤茶传下古老北苑贡茶的千年福音;屏南小种成为“外山小种”的重要成员在五口通商前融入武夷茶市,随后畅销外洋;黛春、清芬作为天山绿茶的骄子名扬京、津、沪,远销英、美、东南亚及港澳地区。

从“六合春”茶行遗留的商标图上注明的“本庄在福建设厂,认真选辨武夷岩种,聘请名师加工精制,小种名茶叶厚水浓清,无比持神消食,最合卫生,久已驰名,客商赐顾”中,看出其在茶叶选种、制作技艺、质量审评等达到相当高的水平,多种名茶享有盛誉。结合史料记载和调查发现,屏南民国时期茶叶知名品牌除了前述双溪六合春新山小种、玉和生等外,还有棠口万象春、合兴泰、广利、两仪森、逢春发、广福祥等茶行的银丝茶、柳青茶、白茗、棠溪功夫,寿山协升、永记、协春泰、金记、公和、懋记、乾记、正丰等茶行的外山小种、岩茶等,鸡髻山的黛春茶、岩茶;熙岭九峰的清芬茶、夜来香等;岭下谢坑的凤茶、小种红茶等。

三、民间茶俗源远流长

年茶:屏南民间有过年敬茶的习俗,大年初一早晨,家家户户都备年茶,要在茶中加冰糖,先敬列祖列宗,再敬家中长者,后敬亲朋好友。有顺口溜这样唱道:“过年喽,过年喽!过年家家敬年茶。敬祖宗,求庇佑;敬老者,表孝心;敬配偶,传感情;敬孩童,寄希望。开门提壶先敬茶,喝杯年茶保平安。茶香氤氲鞭炮响,敬完年茶大做年。”

据清道光二十六年(1846),知县符兆纶咏诗《坐雨》中“涧茶延客煮,山果就僧分”之句,说明待客上茶早已成为官家款待客人的重要礼节之一。

现有古籍记载,屏南人民饮茶习惯始于唐末,到了明清,民间饮茶更十分盛行,几乎家家都饮。有古诗《乡村即景》为证:

傍晚山乡驻客车,亲朋晋接兴偏加。

到门应响三声爆,入室香分数碗茶。

野蔌山肴供夜宴,草衣卉服认田家。

耕夫也爱谈文事,叉手围炉笑语哗。

待客上茶,沏茶聊天,有“一日过九家,吃人(家)九碗茶”的茶谣,有清明日喝清明茶明目的习俗等。屏南人好客,客来都敬茶,有蛋茶、糖茶、清茶,更有农家敬上白开水也美称为“清清茶”。

婚礼茶俗:民间还流传有“抛茶米”“下厨茶”等文化习俗。清乾隆版《屏南县志·节序》篇载,嫁娶中曰:上轿,新人袖藏茶、米、钥匙,茶米进轿即抛出,钥匙交付兄弟。过门三日,女家备办糕饼送到婿家,名曰下厨茶……三日后入厨,行庙见礼,拜诸亲,并以女家所备糕饼款戚属,曰“下厨茶”。

祭祀:屏南人认为人活世上喜饮茶,死后亦然,好茶应先敬神明与列祖列宗。为此,一切祭祀活动都离不开三杯茶。清光绪版《屏南县志·节序》记载了七月初一至十五祀祖活动,引用进士张正元诗:“祠堂斋醮设中元,茶果花香供世尊,钟磬声中翻贝叶,不烦扬州赋兰盆。”

屏南民间祭灶活动为农历十二月二十三晚,官方为二十四晚,意思是百姓为“做吃人”要先吃,不管是官方还是民间都离不开敬上三杯茶。据1999年版《屏南县志》记载:“祭灶……点三炷香,倒茶水和凉酒各3杯,供茶点四五盆,放鞭炮开始请灶神……”

在廊桥文化中,建设廊桥开工祭河与上梁仪式祭祀都要敬茶。祭河时,要备办斋供一筵,斋供有香烛、茶、酒、果点、素菜、三牲(指全猪、全羊、公鸡等)等。上梁仪式前,要到溪边的社主(俗称大王)前祭拜。并在溪边摆一供桌,供品有香烛、茶酒、果点、斋菜。屏南民间流传有“师傅工具,皇帝小姨”的说法,意思是木工的工具最大,因此也在受供之列。为此,木匠做桥的工具,如墨斗、鲁班尺、斧头、凿子、锯子、刨刀等,都要摆放在神明前一起受供。

佛事活动:佛诞节,每年农历四月初八各寺举行“沐佛法会”,准备香花、灯烛、茶果供奉。

茶艺:屏南历史起源久远,文化底蕴深厚,并与宗教结缘。茶艺主要包括:选茗取水、烹茶泡茶、清洗茶具等。其中,取山泉为上,溪水为中,井水为下;烹茶以碳火为上,松火为中,橛火为下;茶具以陶壶为上,硋壶为中,铁壶为下。精彩的茶艺可渲染茶性清纯、幽雅、质朴的本性气质,也可反映大山村民艺古朴简约、粗放豁达,处处体现村民豪放性格。

泡制屏南蛋茶就是独具地方特色的朴实茶艺。传统泡法为,待茶瓶内茶水沸腾时,用茶瓶撬将灶堂口的茶瓶撬起移置灶沿,即时将碗架在茶瓶口加热片刻,后迅速端起移放在灶上,随即一手抽出一根筷子对准蛋黄一插,另一只手撩起青麻围裙一角垫手紧抓茶瓶耳,高高地提起,瓶嘴对着筷子往下倒滚烫茶水,冲至八分碗。然后抽出筷子横在碗上,撒些糖,用双手端着递给客人,并吩咐:“稍稍拌一拌。”客人接过碗,只见蛋黄在滚烫茶水的冲泡下,整个膨胀起来像一个紧鼓鼓的气球,足足占去六分碗;被冲散的蛋清像一朵轻盈的白云,缭绕着蛋黄,又像一层薄薄的面纱半遮着一张美丽公主的脸;受筷子搅拌,碗里还可见到许多圆圆的蛋粒,有白的、有黄的,晶莹剔透,象仙女随手撒下的一把珍珠;热气升腾缭绕,茶香蛋香扑鼻,蛋茶尚待入口,满嘴已然生津,美极了。

茶食主要流传下来的有,茶类糕点、茶饼、茶香酥、蛋茶、茶叶蛋等。茶香糕、饼、酥的制法是将茶叶碾磨成粉作为主要配料之一,同时可以加入各类茗茶汁,调节口感、调和各种颜色,做出来的成品脆而不硬、酥而不粘、香而不冲,特别上口。茶叶蛋是用“粗茶婆”(屏南当地方言,指粗老的茶叶)与蛋共同煎煮,可加适量盐巴,用茶叶加煮的蛋特别香脆。此外,茶叶还被作为卤制品的主要配料之一,广泛应用于卤肉制品,如猪蹄、鸡鸭、大小肠、下水等。

茶在屏南被广泛应用于药用和保健,至今仍然流传有许多偏方。如茶米酒,将茶米与米酒一起用冷水煮,可治疗感冒;茶叶粉,将茶叶放在火上烤酥,研成粉,开水冲服,可去消化不良;茶米(屏南当地方言中,喜欢把干茶叫做“茶米”)糊,将新鲜茶叶放入研钵中,擂成糊状外敷,可治疗痔疮、溃疡、化浓等,在野外生产劳动中遇外伤,扯一把鲜茶叶放入口中嚼成糊状外敷,可消肿,是上好的外敷药;茶叶条,将茶叶包裹成条状,可作为灸条,用于熏麻疹,治疗关节炎、肩周炎等;将粗老茶与桂花等一起泡汤洗茶浴,可消除瘙痒去除多种皮肤病。保健茶,将鲜茶叶与大米、黄豆、花生、芝麻和甘草、菊花、清明花、茉莉花、陈皮等擂成糊状,冲泡喝,也可加进粥中喝,可清心明目、提神舒气、祛风散热、暧胃养胃等。在屏南民间普遍把中草药煎煮的药汤统称为“茶”,喝药汤自然成了喝茶,真是以茶代药善哉美哉。

座落于屏南寿山村岭头的晋丰茶行旧址

四、茶文化作品丰富多彩

屏南茶诗、茶联、茶歌、茶谣、传说、故事多取材于百姓生活劳动场景,每一首茶诗、每一副茶联写出百姓生活酸甜苦辣、寓意深长;每一曲茶歌、每一句茶谣吟唱起来脍灸人口娓娓动听;每一则传说、每一个故事聆听之后往事若隐若现、回味无穷。

茶诗:“检书伴儿辈,瀹茗迟宾朋。山县发秋雨,纸窗亲夜灯。烟侵竹篱路,水响稻花塍。更说北岩寺,天凉兴可乘。”这是摘自民国版《屏南县志》中知县符兆纶的一首茶诗。类似此类官方或民间的茶诗历史上有多少不详其数,目前收录并且全首完整的有四十多首,有的描述生产场景,有的展现生活状况,有的抒发内心感情,有的暗喻远大抱负。现摘录清道光版《屏南县志·寺观·宝庆寺》中二首,供欣赏:

拔贡生周尚黼诗

自入禅林叩远公,皤皤星发爱儒风。

鹅湖谁许参三昧,鹫岭偏能得一中。

香暖酒炉邀太白,烟移茶灶近卢仝。

闲寻老衲逍遥处,松满前山菊满从。

生员张龙光诗

漫从曲径到禅关,寺古松青雅趣娴。

竹榻风清尘尽扫,茶炉烟冷鹤初还。

神通咒钵生莲秀,妙入谈经化石顽。

试问世间谁得所,算来唯有老僧闲。

茶联:屏南历史上茶联丰富多彩,常见于廊桥、路亭、寺庙、茶行、客厅等,多出于当地文人墨客之手,也有引用名家名联的,构成博大精深的茶联文化,成为茶文化中重要的组成部分。岭下乡谢教坑村水尾的长桥,始建于清末,桥上“清茶半筒正解渴,长桥一座好乘凉”的对联通俗易懂,却又充满哲理。“羊肠小道行者苦,木桶粗茶挑夫欢。”是屏南岭头亭上的一幅对联,道出了古代路人的艰辛,以及在亭中喝上清茶的喜悦之情。“焚香盥手殷勤诵,对月烹茶仔细论”是清嘉庆年间溪里村沈盖文留下的《中庸》一书封面以茶为喻勉励儿孙辛勤用心读书的对联。屏南耕读博物馆内收藏有一幅茶联“清泉烹雀舌,活水煮龙团。”该联出自唐宋八大家苏轼之手,引用名家名联,置于客厅中赏玩,亦是一种绝佳的休闲方式。如此茶联深藏民间,不尽其数,不胜枚举。

茶歌:屏南茶事活动久远,茶歌伴随着茶叶生产、制作、饮用等茶事活动运应而生,并由此衍生出带有明显地域色彩的一种民间茶事文化现象。流传于民间的主要有《请客食茶歌》《采茶调》《拣茶依嫂上茶行》等数十首。现摘录《采茶调》一首供欣赏。

采茶调

手掏茶一杯,有心敬人客。

高山云雾绕,山明水清洁。

一杯食下去,润喉又解渴。

二杯食下去,解饥又润肠。

三杯食下去,茶香透全身。

茶谣:“天光霞,大水流柴;暝晡霞,无水煎茶”说的是朝霞下雨,晚霞大睛(旱)。“采茶过时期,后悔来不及”指的是采茶要勤快,决不能耽误最佳采茶时间,否则将造成巨大损失而后悔莫及。

传说故事:屏南茶事活动年代久远,历史上流传下来有许多活灵活现、优美动人的关于茶的传说故事,至今仍在流传的主要有《粟香玉芽的传说》《哑王和玉竹茶》《鸳鸯娘子茶的传说》《台湾国宝茶》等。《哑王和玉竹茶》说的是,明朝年间,官树兜前墘村出了一个哑巴土皇帝,精通奇术,能将木桶、篾席、扫帚、草鞋、笊篱等日常用品变成威力无比的兵器而与朝廷抗衡,但他自己却得了“老烂腿”无法治愈,不胜烦恼。恰逢代溪人献来鸡髻山野生茶,哑王连喝带洗,将“老烂腿”治愈了。后人就将这茶叫做御足茶,因“御足”与“玉竹”谐音,久之,就被人们传成玉竹茶了。

主要采访人员(2009年):

1、陆盛畅,男,谢坑籍老干部,83岁。

2、张纬森,男,双溪“六合春”茶行老制茶人,92岁。

3、陆修干,男,双溪老茶师后裔,70岁。

4、周永烈,男,双溪“六合春”茶行东家后裔,70岁。

5、周回利,男,棠口“合兴泰”茶行东家后裔,66岁。

6、苏子明,男,寿山“协升”茶行东家后裔,82岁。

7、韦正铣,男,忠洋村人,1953年参加在忠洋成立的屏南县第一个茶叶代购组,后在茶业系统工作多年,80岁。