神圣的宁静

邹广胜

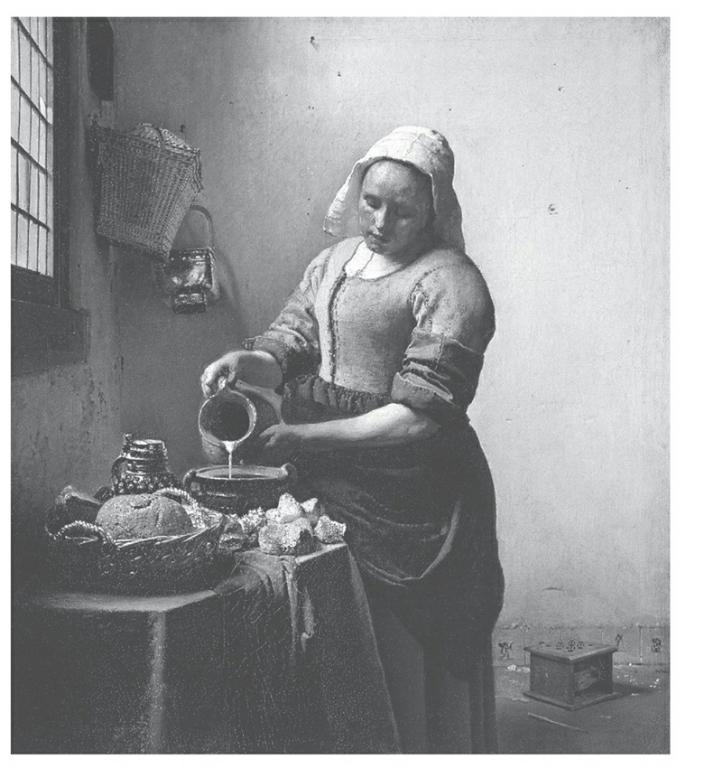

我去年夏天有幸去参观阿姆斯特丹国立博物馆(Rijksmuseum, Amsterdam),令人惊奇的是,博物馆宣传册页的封面既不是众所周知的伦勃朗的《夜巡》,也不是阿维坎普的《隆冬溜冰者》,甚至也不是埃文丁根的《戴大帽子的少女》,而是维米尔的《倒牛奶的妇女》,这幅无论在过去还是在今日都可视为象征着荷兰生活富足,气定神闲的画作。博物馆还收藏了维米尔另外三件重要作品:《读信的蓝衣女子》、《小街》、《情书》。画前总是不断地站着很多游人在沉思欣赏,完全可以看出维米尔在荷兰,乃至欧美艺术界的重要地位,现已是与伦勃朗、凡·高齐名的艺术大师。然而遗憾的是,正如他曾在西方艺术史沉默二百年之久一样,现在还基本沉默在中国的艺术界,其影响远不及伦勃朗,更不要说凡 ·高了。目前国内仅见的几本关于维米尔的图书大都不够精美,但精美细致的构图与光彩照人的色彩正是维米尔画作的基本特点,至于其画作所特有的精美宁静气质更是伦勃朗与凡 ·高的绘画所不具有的,对今日艺术及美学理论的发展也有着补偏救弊的意义。

维米尔笔下普通市民的日常生活与劳作充分显示了丹纳《艺术哲学》中所赞美的荷兰黄金时代所具有的令人感动的优雅与和谐,画中没有纷争,没有危机,没有狂热的情感,甚至没有戏剧性,人物都是平静地沉浸在自己的事务之中,与其说是他们爱好自己的工作,倒不如说是毫无怨言地承受,平静地、日积月累地、不厌其烦地重复着自己的生活与劳作,正如《倒牛奶的妇女》、《绣花边的女工》中的女人一样,读信、写信、绘画、弹琴、恋爱、交谈、倒奶、饮酒等,无不如此。维米尔的绘画充满了一种自然质朴、精确完美、神秘静谧的诗意,特别是画中的房间常常充满了阳光,这些柔和而优雅的阳光使画中寻常的人物充满了一种超出日常生活的神性,这是艺术家美好的愿望使朴素的日常场景通过光的渲染散发出的令人感动的神圣之光,这种光往往从左边的窗口射进来,更能使我们深刻地感受到它。特别是《戴珍珠耳环的少女》中宁静纯真的回眸一瞥所散发出的自然而神秘的美,令人难以忘怀,说其可以与《蒙娜丽莎》相提并论并不为过,只不过《蒙娜丽莎》的美更成熟,更优雅,而《戴珍珠耳环的少女》的美则更清纯无瑕。少女侧身面向画家,也向着我们这些好奇的观画者凝望,她身着朴素的黄色外衣,与头上自然下垂的柠檬色头巾相呼应,白色的衣领、蓝色的头巾鲜明和谐地统一在一起,粉红色的脸庞,殷红的嘴唇,显得健康而又宁静,耳朵下的泪形珍珠垂挂在头巾下的阴影之中熠熠生辉,与同样大小的两只眼睛既遥相呼应,又构成了一道与头巾优美平行的弧线,同时也与整幅画全黑的背景形成了鲜明对比,好似她从不知名的远方走来。她的眼睛、她的珍珠如黑暗中相连的三盏明灯,让我们驻足,她微启的嘴唇似乎在回答我们的询问,更似乎刚从自己的世界与沉思中惊醒,无意中看到了我们,清澈的眼神显露出她纯洁无瑕的内心世界,我们在这无瑕的一瞥中杂念顿消。

女性在维米尔画作中占据着绝对主导的地位,无论是工作中的女性,还是从事简单日常劳作,甚至是纯粹休闲中的女性,她们在享受着生活,即使那些纯粹的肖像画也都充分展示了女性自身的富足、沉静与价值。《倒牛奶的妇女》则是对荷兰日常生活的描绘:简单的构图、朴实的厨房、怀旧的氛围、健壮的摺起裙角的妇女、悬挂的篮子与马灯、日常的面包和牛奶、透着光线的烟熏的窗口,整幅画的主题都在女主人随遇而安、自我满足的神情中得到了最高的体现,这是维米尔绘画的基本情调。心如止水的平静,明暗交错的构图、纯熟的技巧、鲜艳的色彩、丰满的体格、宁静的氛围,和谐完美地统一在一起,画作中透露出的令人心旷神怡的宁静与安详使我们深刻感受到艺术家自己也生活在心满意足之中,正如赫伊津哈

《十七世纪的荷兰文明》中所说的,维米尔的画作来自挽歌世界的人物。维米尔对生机勃勃的动作或强烈的感情没有兴趣,凭借着平静的伫立与淡然的神情创造了一种令人陶醉的美,这种与众不同的朴实而安详的美,却更容易和一种理想的终极道德观念相连。《代尔夫特之景》中太阳把光线投射在新教堂的尖顶上,这束阳光与其说它来自画外的太阳,倒不如说来自维米尔澄明和谐的内心世界,正是这既照耀富人也温暖穷人的阳光使我们感受到那来自自然万物的关爱与简朴生活本身的意义。生活充满了艰辛,并不富裕的维米尔依然要抚养十几个儿女,但正如陀思妥耶夫斯基笔下的穷人一样,他们的尊严、幸福与美正来自对现实的无言承受,用温柔的心情享受着来自自然万物的爱抚。维米尔对女性细微深刻的刻画、日常生活场景生动感人的写照、绘画中精美的细节、对家具的深厚感情、对阳光与宁静的赞美都来自他对自己繁忙而充实的生活的感叹,明亮的窗口所带来的阳光正如来自另外一个世界的恩典,把荷兰的每一个房间都照射得令人倍感温暖。

在对日常细节的处理上,维米尔与伦勃朗根本不同,维米尔对生活用品的精美刻画与伦勃朗大都把无用细节淹没在黑暗之中的做法形成了鲜明对比。如这幅《倒牛奶的妇女》中女人深浅不一的上衣、微微倒出的牛奶、粗糙的面包表面、条纹清晰的挂篮,令我们印象深刻。特别是女人头顶墙上无用的钉子及其投下的淡淡阴影,还有其他几颗拔过钉子留下的洞痕:这颗钉子显然以前也曾悬挂过

《倒牛奶的妇女》,油画(1658—1660年)

东西,正如它旁边依然悬挂着提篮和水壶一样,这样的钉子在我们小时候的墙上也常常能看到,它之所以没有被取下来,是因为还要等待下次的悬挂,这即将悬挂的东西正是生活的希望,人们就是被这些看似简单的日常生活牵挂着,这看似无用的钉子及其周边依然散落的钉痕,借助维米尔的光线,借助他温柔而亲切的描绘具有了无法言喻的温情,短暂看似毫无意义的日常生活便就此获得了某种永恒,在近五百年后的我们看来,依然是那样生动、亲切而感人,让人充满怀念与遐想。伦勃朗动荡而复杂的画面与大尺幅的戏剧化构图总能吸引时代的眼球,也更容易成为时代的焦点与中心,而维米尔正好与此相反:他仅仅注重日常的题材,没有大场面,只有一些简单的日常场景,没有内心的争斗与欲望的挣扎,仅有人物平静的外表与简单的动作,仅靠小尺幅画作所呈现出的精美与宁静来打动观者。他们两位简直就是艺术的两极。两人的个人生活也呈现出极大的不同,伦勃朗的生活充满了动荡与起伏,展现了一种浪漫主义的风格,维米尔的生活则充满了宁静,甚至他艰难的日常生活也是一种普通人所常常经历的困苦。维米尔画中的人物感情细腻,人物内心丰富的情感往往被宁静的神情与安详的氛围所笼罩,这种充满宁静的古典主义风格与 “高贵单纯,静穆伟大 ”的古希腊风格有相通之处。维米尔一反依靠宏大的宗教题材来获得空洞威严的做法,喜爱表现普通人日常生活中的瞬间景象,让普通人和平常的生活绽放出感人的光彩,从中发现令人难以忘怀的诗意。正是维米尔这种对日常生活的爱与赞美,对简朴生活的神圣化,导致了他与伦勃朗的根本不同。他们的命运也有着惊人的对比:伦勃朗生前就获得了他应有的声誉,但维米尔在去世后二百多年才获得了认可;伦勃朗辉煌时衣食无忧,并曾有富有的妻子为后盾,但维米尔一生清贫,长期居住在岳母家里,和妻子卡塔琳娜一起为要养活十一个孩子而挣扎,生活在十一个孩子中的忙乱与环境的吵闹是可想而知的,但这一切在他的画作中竟无丝毫显现,他的画作完全充满了安静与优雅。伦勃朗因为描述了复杂的人生及人性让我们肃然起敬,但维米尔描述了富足温馨的人生,而这正是我们的普遍向往。

维米尔的画作往往以两种基本色调为主:黄色与蓝色。充满整幅画的黄色使画作既显得温馨亲切,又给人以高贵富足的感觉,显示了维米尔试图丰富画面、丰富生活的美好愿望。普鲁斯特在《追忆逝水年华》中就描写了作家贝戈特虽有病在身,仍坚持去参观维米尔《代尔夫特之景》,并因此突然去世的情景。作家临死前的各种意识与维米尔用点彩画出的如蝴蝶一般金黄颜色的墙壁融为一体,令人难忘。维米尔非常喜欢钻石蓝,它是维米尔画作最为典型的标志之一,《戴珍珠耳环的少女》中鲜艳的蓝头巾,《倒牛奶的妇女》的蓝围裙,《绘画寓言》的蓝衣女子,好几幅绘画甚至以蓝调为主,蓝调的大量使用不仅给画中的人物增添了一种高雅与神秘之感,同

时也彰显了维米尔艺术的开拓性。这其中《读信的蓝衣女子》更是

给人以深刻的印象,一八八八年凡 ·高就赞叹过这幅画作中复杂的着色与精致的色彩搭配。这幅画的女主人是一位已有身孕的女子,她身穿宽大的蓝衣,修长的裙子,朴素的装扮透露出雅致高贵的气息。她站在充满阳光的窗前,似乎迫不及待地放下手中的工作,来不及坐下就急切地打开从远方寄来的信,脸上隐约的表情说明这是她期盼已久的信,现在终于到了。这使我们不禁想到凡隆恩《伦勃朗传》中描述的大诗人翁德尔常常在港口边等待远在东印度群岛的儿子消息的情景。椅子上的坐垫也似乎暗示着窗外的寒冷与内心不露声色的着急与思念之间的张力。她神情端庄,完全沉浸在信中,周围的一切仿佛都已静止,不复存在,空着的两张椅子,微微露出的桌子的一角,给人惆怅之感,这本该是写信人的位置。虽然我们不知道这封信从何而来,又是谁的信件,但墙上简略的地图与她专注的神情大致可以让我们揣测,信应该是从一个遥远的地方寄来的,也许读信的女主人常常张望着这张地图期盼来信,这封信应该与她微微隆起的腹部有关,那是一个延续着过去的传奇故事,而这正是信的真正主题。另一幅同样著名的《窗前读信的女子》则与这幅《读信的蓝衣女子》迥异:与《读信的蓝衣女子》以蓝调为主给人以清冷思念的感觉不同,《窗前读信的女子》以暖色为主调,更多给人以温馨幸福之感。由于维米尔惯常使用的蓝色颜料主要产自以阿富汗为中心的中东地区,伊斯兰绘画与建筑中经常大量运用,因此这种色彩往往能产生一种强烈的美丽、精致而神秘的东方情调,由此也对后来印象派及其他现代绘画家,如凡 ·高、马奈、莫奈、蓝色时期的毕加索等都产生了重要的影响,只不过维米尔的蓝色更多的是一种优美,而不是一种沉郁。

荷兰画家米格伦伪造大量维米尔画作的事已成为世界艺术史上极为罕见的奇谈,由《戴珍珠耳环的少女》引发的小说、电影与森

《小街》,油画(1657—1658年)

村泰昌的液晶绘画 “戏仿 ”,也包括靳尚谊《向维米尔致意》的画展,都各自以自己独特的方式向维米尔表达了敬意,但这一切都无法改变维米尔平淡无奇的一生,与伦勃朗大起大落及凡 ·高悲壮抗争的一生相比,维米尔则更是平凡无闻,在当时的人看来,他不过是一位绘画并依靠经营绘画借以生活的手艺工匠而已,但正是这种平凡的生活孕育了真正伟大的艺术。维米尔一生很少离开家乡,正如伟大的康德一样,现在的代尔夫特没有留下任何他的遗迹,他留给世人的仅仅是他的画作,这也是大多数生前默默无闻的艺术家的共同遭遇吧。他的生活既不像凡 ·高那样充满动荡,他的画作也不如伦勃朗那样让人充满好奇,一生平淡无奇且画风宁静朴实的维米尔只是到了后来才让人真正了解到他的伟大与卓越。维米尔的绘画是如此朴素,以至于他经历了长久被人遗忘的沉默,而今日他之所以能深深打动我们,也许就在于当时的他、他画中的人物同今日的我们一样都是纷繁日常生活中再普通不过的小人物吧。这不禁又使我想起在卢浮宫参观维米尔《绣花边的女工》的情景。这幅作品是如此之小(24cm×21cm),以至于如果没有维米尔的大名就很容易被错过,然而仍然有不少观众在琳琅满目的画作中唯独驻足在这幅精美的小画前仔细品味。这不禁使我们思考,能把普通劳众画得如此神圣,把日常劳作画得如此富有诗意的,是怎样的画家呢?这位编织蕾丝的少女的神情是那样专注平和,她对工作的喜爱与对劳作的沉浸让人不禁对生活充满感激与赞美,而这种赞美,我们在女孩所沐浴的如神一般的光芒中也能感受到,这种光芒在当时的绘画中大都是献给那些永传千古的《圣经》或神话中的人物的,女孩的黄色服装、金色的头发更加深了整幅画作温馨与神圣的气氛,两缕散出的红白丝线如两条小河一样从箱子中泄出,让人不禁发出惊叹与赞美,这真是一幅让瞬间的日常生活转化为永恒艺术之美的传神之作!维米尔终生生活在自己的家乡

代尔夫特,这个令人感觉甜美的小镇正是荷兰这个低地国家城市的普遍象征,而他去世后也是埋葬在这座城市的老教堂地下。这看似狭窄的生活圈子竟然产生出这样伟大的艺术家,不禁使我们想起伟大的苏格拉底与康德,他们都有与维米尔同样的经历,很少离开家乡,但他们都达到了人类精神文明的顶峰。《绣花边的女工》,油画(1669—1670年)