小学阶段不同年级农村留守儿童的心理健康问题以及对策分析

马春莉

内容摘要:随着改革开放的深入,催生了“留守儿童”这一特殊群体。这给中国农村基础教育的发展提出了严峻的考验。由于家庭结构的变化,使得留守儿童产生了很多的心理问题,比如:心理焦虑、胆小自卑、情绪控制力差等。因此留守儿童的管理日益成为农村学校的一个重要课题。如何解决这一问题关系到全民族素质的提高和社会面貌的更新。

主题词:农村留守儿童主要心理问题表现 形成心理问题原因剖析

解决农村留守儿童心理问题的对策

近年来,随着改革开放的深入,社会经济迅猛发展,发达地区优越的生产条件吸引了一批又一批农村劳动力外出务工,随之而来地形成了一批批“留守儿童”。这些留守儿童很难感受到父母的爱抚和温暖,更难面对面地聆听父母的教育。由于学生自身、家庭环境的特殊性以及教育的疏忽,导致一些留守儿童存在着较多的心理问题。因此,留守儿童的教育问题越发凸显,如何找到合适的教育方式就显得十分重要。

一、农村留守儿童主要的心理问题的表现

(一)心理焦虑

焦虑是某种实际的类似担忧的反应,或者是对当前或预计对自尊心有潜在威胁的任何情境具有一种担忧的反应倾向。农村留守儿童的焦虑多表现在和同伴交往中。比如在众人面前觉得不安,被老师或者同学批评了总想不开,在群体生活中常常无所适从,人云亦云,缺少朋友等。农村留守儿童的心理焦虑是衡量其在群体中是否感到安全的重要指标。

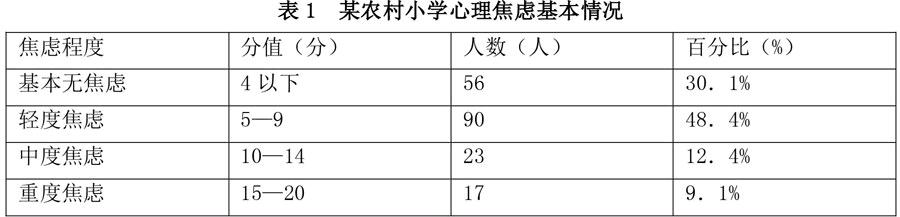

笔者采用问卷的方式,主要针对所执教学校的四、五、六年级农村留守儿童焦虑情况进行了调查,基本情况如下表:

调查结果表明有近70%的农村留守儿童在心理上存在着不同程度的焦虑,同时心理焦虑存在着年级的差异:四年级学生的心理焦虑状况高于五、六年级,六年级又高于五年级。

(二)孤独感

在日常教学中,我们会发现有些农村留守儿童性格孤僻、莫名其妙地封闭自己,他们不愿加入集体生活,却又抱怨别人不理解自己,不接纳自己。心理学中把这种心理状态称为封锁心理,而把因此而产生的一种感到孤单寂寞的情绪体验称为孤独感。

农村留守儿童在生活中的孤独感还会伴随着焦虑情绪出现而出现。孤独感体验同样反映了他们在同伴群体中所产生的不安,长期的孤独体验会对他们的身心健康产生不利的影响。

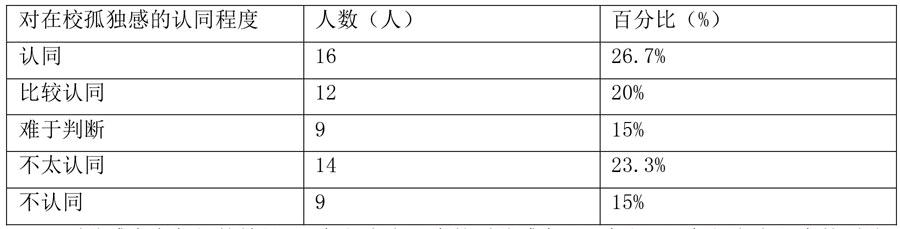

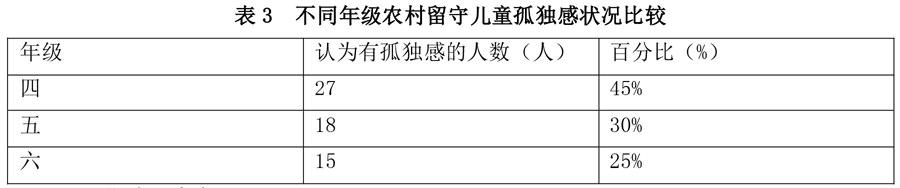

笔者在另一所学校对农村留守儿童的孤独感进行了街头访问式的调查,在被调查者中有超过46%的学生认为在学校生活中感到孤单,具体情况如下:

表2 某学校农村留守儿童孤独感基本情况

孤独感存在年级的差异:四年级留守儿童的孤独感高于五年级,五年级留守儿童的孤独感高于六年级,可见中年级的农村留守儿童的孤独感最强烈。

(三)胆小、自卑

自卑是主体渴望交往而缺乏勇气,胆怯的一种情绪状态。胆小、自卑心理的表现之一就是紧张感。在对上文中提到所调查的三个不同年级留守儿童进行问卷调查中,30%的被调查者认为当面对众人发言时会特别紧张,调查情况如下:

在年级差异的比较中发现,随着年级的增高,农村留守儿童在当众发言时的紧张感有所减少。情况如下:

据观察,有部分农村留守儿童在学校和家庭生活中会出现胆小自卑的情况。笔者观察到:一些孩子的话不多,也不常和人交谈,在和同伴交流中常处于被动地位,但他们的行为举止是正常的。心理卫生专家认为:这种表现属于社交性退缩,有这种心理障碍的孩子,平时的表现正常,一旦处于社交情境或集体生活中,就出现异常反应。

(四)情绪控制力差

农村留守儿童情感和情绪发展是阶段性的过程。表现在:随着年龄的增长,高年级学生的情绪体验内敛化,控制和调解情绪的能力逐渐增强,但受到心理发展水平的限制,留守儿童控制情绪的能力是有限的,其能力弱表现在其外显行为上:不管哪个年级段的留守儿童都十分好动,常常无节制玩闹,精力旺盛;上课时注意力集中时间不容易持久,组织纪律性较差等等。他们的情绪变化快,喜怒常被外界影响控制,学生之间常因为小的摩擦而引起言语或肢体的冲突。

二、造成农村留守儿童心理问题的主要原因 针对以上现况,我们对此进行了调查研究,从调查统计和X2检验来看,农村小学生心理现状令人担忧,年段不同,存在的心理问题也有一定的差异,进一步调查分析表明学生心理问题的产生既有其内部原因,也有外部原因,造成这些状况的主要因素有: (一)学生自身因素对心理的影响。 农村留守儿童认知评价水平低,应对技巧差,因此面对父母常年不在身边、遇到困难无人帮助等挫折时难以正确对待,由于自身存在的感情外露与内隐之间的矛盾,期望值较高与学习压力大的矛盾,渴望与人交往同心理闭锁的矛盾,导致学生一些心理问题的产生。这些问题是成长中的问题,只要适时、适当地帮助和指导,都是可以得到有效解决的。 (二)家庭环境对学生心理的影响。 在社会主义市场经济发展中,农村家庭经济状况明显好转,农民生活水平也大大提高,但在一部分农村家庭勤劳致富的同时,出现了明显的三多三无现象:一是外出打工的家长多,对孩子的成长无法辅导,二是家长文化水平偏低的多,对孩子的成长无力辅导,三是对教育缺乏正确认识的家长多,对孩子的成长无心辅导,同时,农村家长缺乏心理健康教育方面的知识也是不争的事实,一些家长只想到外出打工来改变孩子的生活条件,却未曾想到孩子的心理同样需要呵护。有的家长对子女生活无心照看,而留守孩子爷爷奶奶又照顾过度,是造成部分留守儿童出现心理问题的直接原因。 (三)学校教育对学生心理的影响。 虽然近年来,心理健康教育不断出现在我们的耳边,也越来越引起重视,但在农村地区,心理教育的施行受师资等条件的限制,普及不够,方法仍较简单,而且,学校教育虽然提倡智育德育并抓,但实际存在“重智育轻德育,”的问题,学生心理问题未引起足够重视,教师心理教育意识淡泊,缺乏系统研究,这也是农村留守儿童产生心理问题的主要原因之一。

三、解决农村留守儿童心理问题的对策

农村留守儿童问题是中国“三农”问题的重要组成部分,留守儿童问题背后是中国农民问题。农村留守儿童所产生的问题如不及时予以解决,社会将要付出沉重的代价。比如,需要花费大量的财力、人力对他们进行社会矫正,更为严重的是,还可能影响到下一代的人口质量。因此,关爱留守儿童,关系到农民工权益的维护,甚至对于加快经济发展、构建和谐社会都具有重要意义。

(一)优化学校育人环境

针对留守儿童的教育,学校和教师应更多地关心留守儿童的学习、生活情况和思想变化,增加情感投入,让他们感受到集体的温暖和应有的心理归属。还要与家长及代养人建立经常性的联系,共同关注孩子的成长,发挥家庭和学校教育的合力作用。同时,教师要努力提高自身素质,树立科学的教育理念。注意发挥留守儿童的主体性和积极性,进一步改变单一的教学形式,充分激发其学习的愿望和动机,增强教育的固有“魅力”。再有,学校应优化配置有限的教育资源,切实从学生的根本利益出发,尽可能地为其提供良好的育人环境。建立“留守儿童”档案,加强政府,学校对留守儿童的特殊关心和监护。比如,班主任记载好留守学生父母在外打工的地址、联系电话、家庭成员情况、学生临时监护人的姓名、联系方式等。并主动电话联系留守学生父母,让家长尽量作到定时与子女通电话沟通、交流感情,与班主任联系孩子在校情况,让孩子感受到父母的关爱。

(二)创设良好的家庭环境

要求家长应努力创造条件,弥补家庭教育缺失对其子女造成的不良影响。一方面要营造良好的家庭教养环境。良好的亲子关系是一种无法代替的教育资源,也是孩子健康成长的关键,是将来他们踏入社会,影响其终身发展的重要因素之一。

1.建立良好的沟通渠道。要求父母通过打电话、写信等方式进行情感交流和亲子互动,倾听子女的心声,询问他们的学习情况,积极鼓励他们的点滴进步,真正关心子女的成长,使他们能够充分感受到父母的爱。

2.树立科学的教育观念和育儿理念,为孩子合理定位。从自己孩子的遗传素质、家庭环境、学校和社会教育实际水平出发,从孩子的智力、性格等方面客观地、实事求是地提出切实可行的目标定位。要考虑不同年龄不同心理特性,这样既不挫伤孩子的自尊心和积极性,又能实施。

3.“严中有度,严爱结合”,爱与管相结合。爱孩子是长辈的天性,但要使孩子成才,就必须从小严格要求与管理。真爱孩子,就要经常观察孩子的合理要求和希望,给予及时地和适当地满足,使孩子获得心理上的愉快和满足,爱孩子要适度,过分地溺爱,满足其不合理的要求,是娇生惯养。过分溺爱会使家长放松对孩子的要求,这不利于孩子成长。对孩子严格要求也要适度,过分严格,会使儿童自卑与胆怯,影响其智力发展及创造性。

随着我国经济发展的需要,农村劳动力还要继续流向城市,留守儿童的队伍不仅不会缩小,而且必将进一步扩大。农村留守儿童的教育、成长问题,需要我们全社会的关注、参与,更需要政府、学校教师的积极参与、齐抓共管。让我们积极行动起来,为“留守学生”创设良好的学习和成长的环境吧!

参考文献:

(1)欧阳莉妮.扫除心理障碍 发展小学生的交往能力【J】.苏州教育学院学报,1997,(9)

(2)杨兵.小学生心理健康调查报告【J】.达县师范专科学校学报,2000,(4).70—71.

(3)高四季.试谈小学生自卑感的消除和自我意识的培养【J】.延安教育学院学报.1998

(4)王晓茜、朱莉莉.试论小学生心理健康问题【J】.沈阳教育学院学报,1999,(2).

(5)李文魁、吴淑云.小学生心理健康现状与对策研究【J】.现代中小学教育,1996,(6).38

北京心理卫生协会学校心理卫生委员会学术年会论文集2015年1期

北京心理卫生协会学校心理卫生委员会学术年会论文集2015年1期

- 北京心理卫生协会学校心理卫生委员会学术年会论文集的其它文章

- 以班本心理课程为载体促进学生良好个性品质形成的研究与实践

- 我和他动手了

- 积极语言教学情况调查及其构建幸福课堂的方法

- 入学新生心理健康状况调查报告

- 浅谈小学生挫折教育

- 心理健康教育在校园