环保NGO的政策倡议行为模式分析----以“我为祖国测空气”活动为例

环保NGO的政策倡议行为模式分析----以“我为祖国测空气”活动为例

邹东升,包倩宇

(西南政法大学中国社会稳定与危机管理研究中心,重庆401120)

摘要:“我为祖国测空气”活动中的环保NGO政策倡议界分为社会动员模式和倡议联盟模式。社会动员模式随环保NGO在政策倡议议程的设立过程而产生、演化和发展,媒体公开报道、民间空气检测、PM 2.5数值公开阐释了环保NGO社会动员模式的基础、方式和影响力。倡议联盟模式的构建是环保NGO政策倡议行为得以实践的重要推动力,环保NGO和媒体之间形成“紧密型”联盟,环保NGO之间则形成“松散型”联盟。从环保倡导者嬗变为环保政策倡导者,环保NGO的政策倡议行动需要能力建设和理性规范。

关键词:PM 2.5; 环保NGO; 政策倡议; 社会动员; 倡议联盟

doi:10.15936/j.cnki.1008-3758.2015.01.012

收稿日期:2014-09-05

基金项目:国家社会科学基金资助项目(12CZZ041);重庆市社会科学规划资助项目(2010YBZZ07);西南政法大学科研训练创新活动资助项目(13XZ-BZX-159)。

作者简介:邹东升(1966-),男,四川通江人,西南政法大学教授,管理学博士,主要从事公共行政与政策、NGO与地方治理及危机管理研究;包倩宇(1993-),女,浙江温州人,西南政法大学硕士研究生,主要从事公共管理研究。

中图分类号:D63

文献标志码:A

文章编号:1008-3758(2015)01-0069-08

Abstract:The policy advocacy of NGOs in “The Campaign for Measuring Our Motherland’s Air Quality” is represented by two models—one is social mobility and the other is advocacy coalition. It was in the process of setting policy advocacy agenda that the model of social mobility was able to emerge, evolve and develop. Through public reports, measurement of air quality by citizens and PM 2.5 data releasing, the basis, methods and impact of social mobility were analyzed. The construction of advocacy coalition served as a key driving force in practice for NGOs in the form of tight coalition with the media and loose coalition with other NGOs. When changing from environmental advocacy to policy advocacy, China’s NGOs should fit their campaigns with rational norms and capabilities.

Behavior Analysis of Policy Advocacy of Environmental NGOs

----Illustrated by “The Campaign for Measuring Our Motherland’s Air Quality”

ZOUDong-sheng,BAOQian-yu

(China Research Center of Social Stability and Crisis Management, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Key words:PM 2.5; environmental NGO; policy advocacy; social mobilization; advocacy coalition

这些年来中国社会最显著的变化之一,就是公民权利意识的觉醒,毫无疑问,这是一个走向权利的时代。民间环境权利意识日益高涨,公民对于环境事务的知情权、参与权、表达权、监督权从未像当下这样,如此深入人心,影响社会,改变国家。近年来的严重雾霾天气引起全社会对环境信息公开问题的广泛关注。2011年12月30日,中国环境保护部公布新修订的《环境空气质量标准》,正式将PM 2.5、臭氧等监测内容纳入其中,这成为官方对PM 2.5数值监测和发布标准的正式政策依据。中国空气质量信息公开取得重要突破,北京、广州、上海等一批城市开始按照新法规发布PM 2.5等重要污染物监测数据。现今大多数公众即可通过互联网、天气播报、手机天气应用软件等方式方便快速查阅所在城市的空气质量(含PM 2.5数值)及其在全国城市中的排名。

2014年5月27日,国务院办公厅印发了《大气污染防治行动计划实施情况考核办法(试行)》,该文件将各地区细颗粒物(PM 2.5)或可吸入颗粒物(PM 10)年均浓度下降比例作为考核指标。2014年6月23日《北京市政府信息公开规定》正式公布,将于2015年1月1日起施行,要求主动公开环境信息,涉及PM 2.5等12项。近年,各地有关PM 2.5的相关正式规定都正在陆续出台之中,但就在2011年底,当公众要求公开空气中PM 2.5监测数据时,大多数地方政府却以“PM 2.5尚未列入国家《环境空气质量标准》,无法进行空气质量状况评价”为由而不予公开。然而,随着更多人加入和推动PM 2.5数值公开,公众知情权诉求突破了行政保密惯例,坚拒公开转变为被列入重点考核指标。僵局的打破并不能够只归功于各地市民纷纷向本地环保局申请公开PM 2.5数值,争取自己的知情权。那么究竟是什么力量,以何种方式,才最终催生了这一根本变化。

我们完成的调查表明*本文所引用的部分数据来源于第二作者参与的“落幕的独角戏,民间力量正发声----基于‘我为祖国测空气’”活动的调研成果(2013年第五届清华大学“CIDEG杯”全国大学生暑期调研挑战赛参赛作品)。,环保NGO“达尔问自然求知社”在全国范围内发起的“我为祖国测空气”活动[1]发挥了较大的影响力,并最终推动了政府对于PM 2.5数据的监测和发布。我国政策倡议型环保NGO在长期缺乏充分话语权的背景下,其政策倡议活动是如何展开并成功推动政策议程的设立?基于对此疑问的追问,本文尝试从政策倡议型环保NGO的社会动员模式及倡议联盟模式两个角度切入,以“我为祖国测空气”活动为背景,追溯和探究中国环保NGO的这一公共政策倡议行为模式。

一、 文献综述

在国际层面,环保NGO是环境意识和环境信息的积极倡导者和宣传者,并积极参与和推动环保议题谈判的进行[2]。Giorgetti(1999)指出环境保护基金、绿色和平等7个国际环保NGO以联合成气候行动者网络(climate action network)、发布期刊(publications)等方式不同程度地参与联合国环境与发展会议的谈判全过程,其中在政策倡议环节表现最为活跃,并指出倡议联盟内部也会因为意识形态的差别而对不同议题存在微弱分歧[3]。NGO政策倡议需要重视与政府的资源关系,可以认为政府部门其实是NGO的外部资源环境的关键一环。Saidel(1989)认为没有任何一个组织能完全掌控环境,组织会受环境所影响,因此,NPO和政府之间必然在政治、资源交换和行政上存在相互依赖的关系,可是,若依赖过度,NPO又有丧失自主性之虞[4]。正如Salamon(1995)所提醒的那样,NPO财源主要依赖政府补助,其次为服务费的收取和其他捐助,所以NPO接受政府的资源辅助后,确有可能影响其政策倡导功能及自主性和志愿性特质,使组织任务目标偏离[5]。如何评估政策倡议结果的有效性至关重要。Jim Coe(2013)等人提出用监督、评估和研究(monitoring, evaluation and learning,简称MEL)机制来判断NGO政策倡议的有效性,把倡议结果有效性操作化为三个指标:内在影响、政策改革及倡议环境改变,并指出系统化和规范化政策倡议计划过程有利于提升有效性[6]。

国外对环保NGO倡议联盟的研究,议题多样,主要从社会学、管理学和政治学的角度研究联盟形成的动力和阻力、联盟的作用,以及联盟的内部管理。Rohrschneider(2002)等人用定量方法选取了来自于世界上五大洲58个国家的248个环保组织做定量测评。在被调查的NGO中,大部分都乐意和其他国家NGO进行交流,但联盟的沟通和交流却显得不平衡。有关数据显示,大部分的技术和资金都是单向流动的,多是从发达国家的NGO流向发展中国家的NGO[7]。Richards(2005)等人通过分析环保NGO的跨国合作行为,发现NGO联盟内部权力分配存在不对等性,有微妙的门槛、精英主义和不平等的权力关系[8]。若从政府对环境治理的转变为切入点,政府应当有两个向度的转变,第一个是运用市场机制来管理环境,第二个是转由非政府部门承担环境管理责任。Medina(2010)研究发现通过环保NGO联盟可负担起保护环境的职能,环保NGO联盟可以通过发展生态旅游、市场机制来筹集保护环境所需的资金,通过联合游说来影响政府官员从而影响政策议程的设置[9]。环保NGO政策倡议的影响力与战略关系密切。Nelson(2000)认为,相对于其他领域的NGO,环保NGO的政策倡议对公共部门政策改革影响最大,在倡议的过程中,若联盟的成员包含国际和国内的NGO,就应平衡国际国内两个层面的战略选择、整合竞争性战略和合作性战略,衔接短期的活动目标与长期的行动联盟[10]。

与西方的环保NGO不同,中国的环保NGO较少参与政策倡议和大规模的社会运动。詹学勇等(2013)联合调研了中国28家环保NGO后得出结论:在中国社会、经济和政治发生深刻变革的近30年内,中国环保NGO的政策倡议能力有了大幅度提升,拥有相对较强的经济资源和政治资源的环保NGO更有调动社会资源和提升政策倡议的能力,但是带有些许悖论意味的是,这种优势也可能会反过来限制其倡议能力的进一步提升[11]。环保NGO把分散的对环境关切的公众舆论凝聚成“舆论风暴眼”进行集中的利益表达时,可更加有效地输入官方政治系统,使政府把相关的社会热点问题纳入政府议程从而影响政策制定。吴湘玲(2011)等人利用约翰·W.金登多源流分析框架对我国环保NGO的政策议程参与机制进行探讨,认为中国环保NGO通过抓住“问题源”中的焦点事件为突破口,在“政策源”中开发政策方案并实现政策“软化”,在“政治源”中动员公众参与政策倡议,最终使三源汇聚,进而开启“政策之窗”[12]。王绍光提出的六种公共政策议程设置模式中,“外压模式”是指“议程的提出者更注重诉诸舆论、争取民意支持,目的是对决策者形成足够的压力,迫使他们改变旧议程、接受新议程”[13]。环保NGO的社会动员或公众参与勾连社会资本和新媒体元素,黄歆彤(2014)从资本视角下分析环保中的公众参与并指出“环保 NGO补充了政府在某些领域的不足,成为培育社会信任、社会资本,动员公众参与环境保护的重要渠道”[14]。

这些研究无疑都具有价值,但也可以发现现有文献尚存以下不足:①对于类似“我为祖国测空气”等性质介于环境抗争和环境保护之间的特别活动的社会动员模式缺乏深入分析。②目前国内学界关于环保NGO政策参与行为的研究,缺乏对政策倡议环节专门的关注。③诠释网络环境下中国政策倡议型环保NGO的社会动员模式和倡议联盟模式的研究较少。

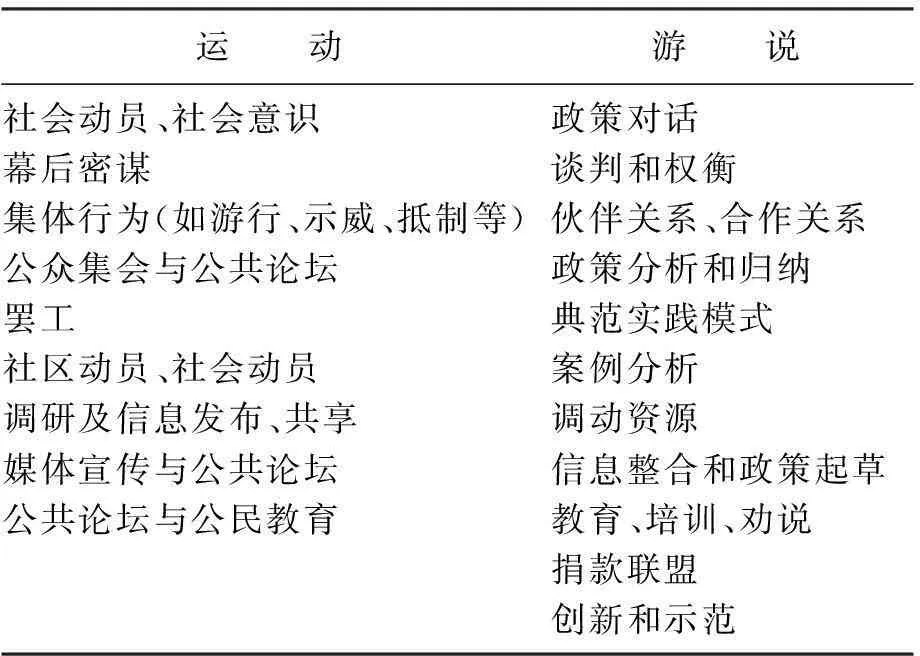

缘此,本文尝试从政策倡议型环保NGO的社会动员模式及倡议联盟模式两个角度探究中国环保NGO的政策倡议行为。Andiwo Obondoh(2008)把政策倡议行为分为运动和游说两种模式[15],如表1所示。

表1 政策倡议的两种行为模式

本文中的公共政策倡议行为是指环保NGO通过社会运动、政策倡导、游说、诉诸舆论、自力救济、策略联盟等方式试图影响涉及公共利益的公共议题,进而促使政府制定或者修改相关的公共政策。

二、 环保政策倡议的社会动员模式

基于政策倡议的社会动员模式是环保NGO在政策倡议议程的设立过程中产生、演化和发展的,其具体方式包括社会资源动员,环保意识唤醒,成员集体行为,PM 2.5数值信息的采集、发布和共享,媒体宣传,公共论坛讨论等。接下来,我们将以政策议程设立为线索展开分析。公共政策的制定过程通常包括四个必要环节:政策问题的产生----政策议程的构建----政策规划----政策合法化,而环保NGO的政策倡议主要聚焦在前两个步骤。政策问题是一种特殊的社会公共问题,它基于社会公众的期待与现实问题之间的差距而产生;政策议程的构建则是指某一公共问题引起政府及其他公共权力主体的深切关注并被正式纳入其政策讨论范围,并通过公共行动加以解决的公共政策问题过程。

从公共政策议程理论看,系统的输入是政策倡议者通过触发装置将公共问题转为公众议程,系统的输出则是政府将公众议程列入政策议程。我国由于长期实行精英政治体制,政策制定的议程设置主要以政府议程为主,公众议程处于弱势地位。若要构建公众议程,必须具备三个先决条件:①社会问题受到广泛关注或者知晓;②有相当数量的公众共同认为,有必要采取某种行动以解决问题;③主流舆论使人们共同感觉到该问题属于相关政府机构职权范围之内的事情[16]。环保NGO在政策倡议中的社会动员过程实际上就是一个典型的政治系统输入过程,所以,我们可通过该过程的实现条件来分析社会动员的基础、实践及影响力。

1. 媒体关注和报道 社会动员的基础

媒体对于新闻价值和不同NGO可信度的判断,会影响他们如何及何时报道。在很多时候,这种判断有特定语境,往往与NGO独特的公共传播策略有效性相关[17]。国外许多环保组织和基金会为鼓励大众媒体的环保报道,还专门设立了环境报道奖,如环保“蓝星奖”、亚太地区的“绿笔奖”、英国路透社和国际自然保护联盟的“环境媒体报道奖”等。2011年入冬后,全国范围内普遍出现的愈发严重的雾霾天气引发全社会对于环保部门空气质量监测数据的准确性、评价标准适用性,以及空气污染原因的大拷问。全国多家媒体均对空气质量监测问题进行了持续关注和跟踪报道,但此时并没有引起民间对吁请政府公开PM 2.5数值倡议的广泛关注。公开监测PM 2.5数据事件之所以不断演化、发展是多种因素共同作用的结果。在诸多因素中,舆论工具----互联网是成就这一事件脉络联通的关键因素。

媒体对社会的影响主要发生在两个相互依存的层面:传媒中不同内容对社会的影响,以及不同的传媒形态对社会的影响。在传统媒体时代,广播、电视、报纸成为政府的喉舌,舆论控制权完全掌握在政府手中,政府能够通过控制信息传播和发散而影响人们的思维,控制人们的行动。然而以互联网为核心技术载体的新媒体颠覆了传统媒体的功能和信息传播方式,为人们提供了极大的自由和多元话语空间。每个人都可以成为自媒体,成为信息的制造者、传递者,人们可以在互联网上进行多向、网状的互动交流。虽然互联网营造的信息网络社会并不等同于哈贝马斯所提倡的公共话语平台,但一定程度上,“网络信息模式使舆论控制权开始掌握在公众手中,发生了反转,公众可以引导舆论,推动舆论的透明和独立”[18]。

网站、论坛、博客、微博、微信等新型媒体都纷纷以现场报道、深度报道、追踪报道、连续报道、专题报道等丰富多彩的形式加入到关于公开监测PM 2.5数据的大讨论中。以微博所代表的民间舆论场为例,不少拥有众多粉丝的微博意见领袖,公开质疑政府公布的空气数据,“作为微话语主体的核心力量,发挥左右舆论导向重要的作用”[19]。随着人们的关注度普遍提升,PM 2.5数据逐渐演化成为社会各界广泛关注的焦点问题,并且由于舆论权的反转,舆论向有利于维护公共利益的方向发展。新媒体强大的外在舆论压力使得政府开始被迫有意识地、合理地运用公权力,这为环保NGO动员公众参与民间检测活动奠定了良好的社会舆论氛围。

2. 民间空气检测 社会动员的实践

皮特·何(2012)将中国环保NGO的社会运动表述为“嵌入式行动主义----协商式的共生关系”,并指出“中国的环保行动主义实际上并不是完全自治并且自律,其只是羁绊并嵌入政治与社会行动者的人际关系以及非正式或正式规则网络之中,获得了一定的社会空间并得以产生和发展”[20]。“我为祖国测空气”活动是当代新社会运动较为典型的表现形态。新社会运动的特点主要表现为参与者的行为动机是追求非物质性价值的实现,旨在改变社会上某一种主流价值观和行事方式,突出在环保、生态等被传统主流忽视的价值观,并通过现代通讯工具迅速联络社会运动网络以达成协调活动等。

随着2011年秋冬之交全国多地出现持续雾霾天气之后,环保NGO想方设法引起更多人对公开PM 2.5数值的关注、成功动员更多活动参与者,创造出了更容易被接受和认同的话语和符号性行为。“达尔问自然求知社”负责人冯永锋发起“我为祖国测空气”活动,通过微博等方式号召各地的环保NGO捐资购买检测仪开展自测,上海、武汉、广州、南京等城市的环保组织立即响应,向市民发出“我为**测空气”的号召(**为监测PM 2.5数据的环保NGO组织和网民所在的城市名称),呼唤民间力量加入监测PM 2.5数据。该活动获得了商界精英和意见领袖积极的支持和响应,潘石屹等网络大V多次通过转发微博等方式对此事表示关注。这个活动变得异常火爆,不断地向各地扩展,一时间风靡全国。

一个社会运动所能动员的资源总量将会越来越决定这个社会运动规模的成败[21]。在本次活动中,在获取物质资源----检测仪器的途径上,各地环保NGO得到了来自基金会和企业的直接捐赠,如深圳市赛纳威环境科技有限公司免费赠送100台,SEE基金会购买1000台便携式PM 2.5检测仪器发放给环保NGO。此外,“南京绿石”和“达尔问自然求知社”均采用微博作为传播载体,倡议“众人薄捐”,即人人参与,每个个体捐出少部分钱,以此增强公众对PM 2.5广泛认知和高度认同。如一台PM 2.5的监测仪需2.5万元,环保NGO采取的策略是倡议1000个人每人捐出25元。其微博号召是一场召集仪器捐款小组共同测量PM 2.5数据的公益事件营销。在人力资源上,所有参与捐款的个体均可轮流参与仪器的使用。当检测空气数据与自身的利益、保护家园的情感诉求等联系在一起时,不仅有效调动了人力资源的分配效率,也提升了社会活动的影响力。

环保NGO拥有较强组织能力。活动发起者依据所依赖的资源和环保NGO特点把活动过程拆分成不同环节,构建适当的话语体系并充分利用新媒体与公众实现每个环节的跨时空互动,最后再通过资源整合形成强大的动员网络,营造社会共识和主流舆论,使人们感觉到该公共问题确实是属于政府相关部门“应该解决,并且能够及时解决,但却仍然没有解决的公共政策问题”,从而推动政策议程的最终形成。

3. PM 2.5数据公开 社会动员的影响力

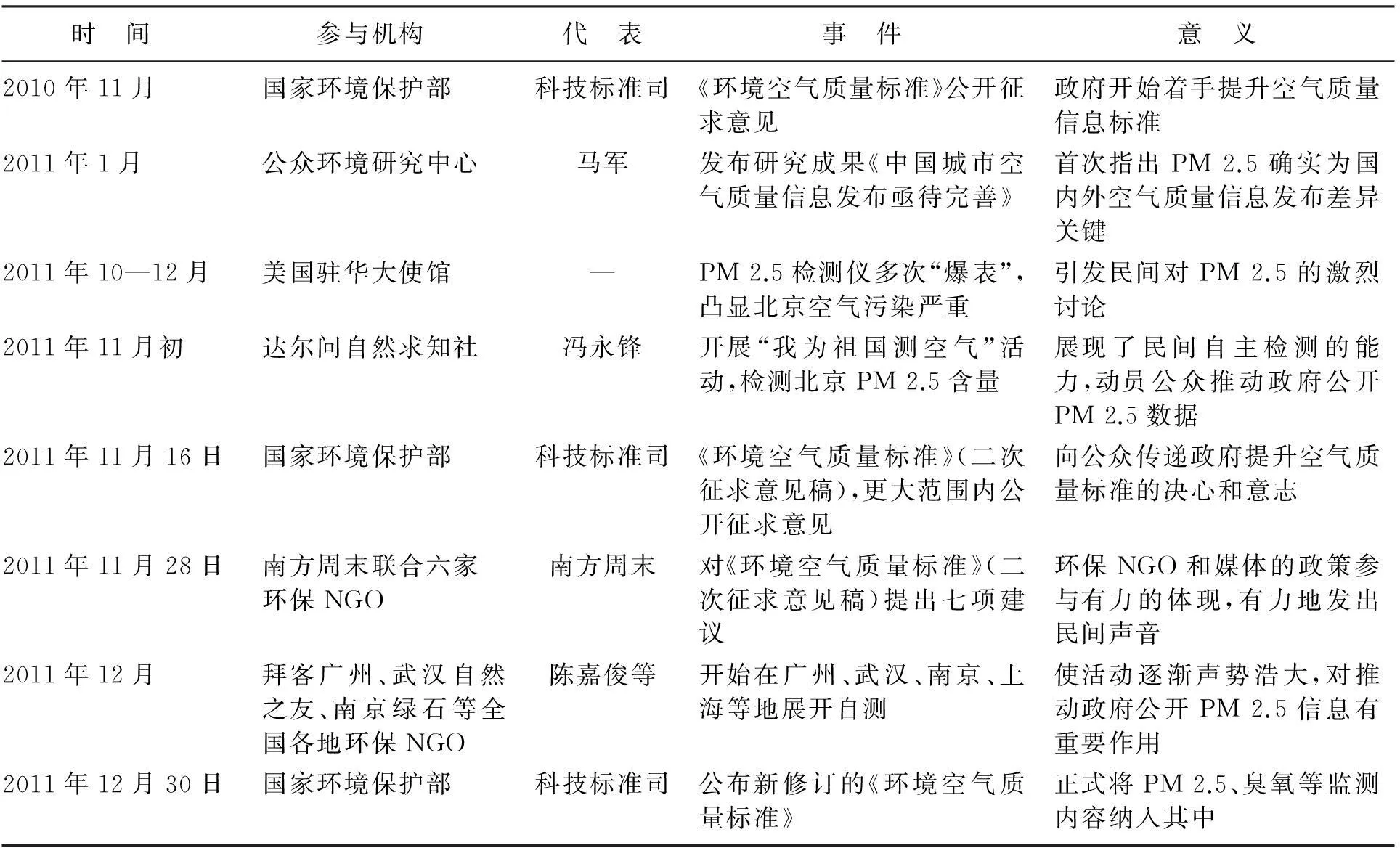

中国部分城市出现的大范围、长时间灰霾污染,引发社会公众广泛关注。2011年初相关政府部门逐步回应要求信息公开的民意表达,开始启动修订空气环境质量标准的步骤,由此开启了城市空气质量信息公开的历史进程。表2为空气质量信息公开历程中值得关注的典型性事件。

表2 2010—2011年城市空气质量信息公开中的典型性事件

注:因本文旨在重点分析“我为祖国测空气”活动的影响力,故2012年以来的关于环境信息公开的其他进展未列入此表。

通过时间序列变化观察,可以发现“PM 2.5监测”并未列入2010年11月《环境空气质量标准》修订的第一次征求意见稿,直到2011年11月,国家环保部在第二次征求意见时才将其正式纳入,毋庸置疑,“我为祖国测空气”活动起到了“助推剂”的作用。发起活动的环保NGO核心组织者则成功扮演了“政策企业家”的角色,为了实现他们所信奉的政策观念或支持的政策方案, 积极主动地参与公共政策的制定,成为社会公共问题进入政府议程的重要推手。

社会动员的影响力还体现在大众环保意识空前提升上,民间检测空气活动的开展让民众比以前更加关注空气质量。同时通过自测活动,也打破了官方垄断环保信息的传统局面,公民从原先难以获取环保信息转为拥有有效的途径和渠道获取真实、较权威的环境信息,对不少地方政府迟疑是否公开PM 2.5数据造成了无形的社会压力。这种压力推动空气质量监测问题进入全社会公开讨论的范畴,使之由公众议程转换为政府议程,倒逼政府的环境信息公开。

三、 环保NGO的公共政策倡议联盟模式

倡议联盟模式的构建是环保NGO政策倡议行为得以实践的重要推动力。所谓政策倡议联盟是指行为者共享基本信念(政策目标、因果认知与其他认知),将自己联盟的共享信念转化为实际的政策产出,并试图影响政府机构的规则、预算与官员,以逐步达成这些政策目标[22]。萨巴蒂尔等人将倡议联盟模式的形成和存在理由归结于政策联盟主体独特的政策信念体系,并认为联盟主体有相对复杂但内部协调一致的信念体系[23]。联盟主体为政策子系统即参与处理一个政策问题的一系列政策参加者,包括立法者、行政官员、非政府组织、研究者与媒体等。显然,“我为祖国测空气”活动中的联盟主体为NGO与媒体。按约束程度不同,NGO联盟方式分为“紧密型”和“松散型”。在“我为祖国测空气”活动中,NGO和媒体之间形成“紧密型”联盟,NGO之间则形成“松散型”联盟。

1. 环保NGO与媒体形成“紧密型”联盟

“紧密型”联盟则可以分成三类:依赖型、参与型与独立型。环保NGO和媒体形成的联盟属于“依赖性”联盟,是彼此可充分利用的联盟资源。

我国的环保NGO组织普遍存在规模较小、能力弱、社会公信力不足等特点,若要扩大影响力,必然需要借助外力,媒体就是最关键的不可或缺的社会公器。记者的职业特性注定了他们善于通过各种渠道和表达方式引起社会的关注,他们出色地充当了社会与政府之间的沟通桥梁。敏锐的记者通过活动本身或在活动中发现的问题推出了一系列有特色的报道选题,这些选题的成功策划使传媒的社会影响力明显提高。很多记者同时扮演着环保志愿者的“两栖人”角色。而对与之合作的环保NGO而言,这些活动的成功举办使组织内部凝聚力和对外吸引力也有一定程度的加强,并成为其持续发展的经验积累。

“依赖型”联盟也表现在环保NGO和媒体拥有保护环境及环境监督的共同信念,可实现广泛互动、达成深度共识,从而共同完成政策开发。环保NGO组织致力于推动环境信息公开化,推进环境决策民主化,尤其在政府环境决策时及时、客观地反馈公众意见,使自下而上的社会民意对自上而下的环境决策实施监督,从而切实保障公民环境权。然而这种社会监督效果无疑需要环境NGO与媒体在达成深度共识的基础上,开展更为广泛与持续的倡议联盟行动。在“我为祖国测空气”活动期间,《南方周末》曾联合六家环保NGO提案《环境空气质量标准》(二次征求意见稿),其中七项建议中的部分得到了环保部门的采纳。

2. 环保NGO组织之间的“松散型”联盟

“松散型”联盟在资源动员、倡议方案策划等方面有一个主流NGO主导,其他成员处于从属地位。主流环保NGO拥有较强的社会资本控制力,与其他环保NGO之间形成的“松散型”联盟则会利用最新的网络和信息技术实现联盟的目标。

(1) 社会网络的中心性----主流NGO

以环保NGO个体为单位,将全国内参与“我为祖国测空气”活动的NGO组织视为不同的个体,由个体所在的节点和节点之间的关系便是环保NGO的社会网络。“在社会网络中,如果一个行动者与其他很多行动者之间存在直接联系,并处于许多交叉网络的路径上,那么该行动者就居于中心地位,在该网络中也就拥有较大的权力,拥有对一定社会资本的控制力。”[24]

在“我为祖国测空气”活动中,“达尔问自然求知社”作为主流NGO处于中心地位,“拜客广州”第一时间了解到“达尔问自然求知社”的微博号召并积极响应,其负责人陈嘉俊迅速联系到了活动发起人冯永锋,并成功向其预约到空气质量检测仪的使用权。随后,北京“达尔问自然求知社”募捐到的便携式激光粉尘检测仪如期抵达“拜客广州”团队。长沙“绿色潇湘”的仪器来自于冯永锋牵线搭桥的深圳市赛纳威环境科技有限公司。由此可见,“达尔问自然求知社”作为主流NGO,不仅有能力在不同的环保NGO组织之间起到“穿针引线”的作用,并且积极调动活动所需的人力和物资流向其他组织成员,协调活动在全国范围内顺利展开。

(2) 通过网络“数据联盟”实现联盟目标

环保NGO将空气质量监测结果利用新媒体初步实现网络发布和数据共享,并构建监测网络。最初,各NGO之间没有所谓的口头约定或者条例约束,在测空气活动中都发动各市志愿者及专业人员将所测数据发布到各自的微博平台。从联盟方式考虑,该种“数据联盟”并没有固定的焦点组织,“达尔问自然求知社”看似是其中的主导者,但其在提供仪器之外并没有形成上下级的领导形式,这种各自为阵在微博上公布各地所测数据的联合行动模式是一种形式上的“数据联盟”。

随着时间延宕至2013年6月,全国民间PM 2.5监测网络正在形成,从“我为祖国测空气”到“民间空气观察网”是活动进程联盟化升级的一个重要突破。“民间空气观察网” 是全国首套自动采集官方空气质量信息、气象信息,并接收来自全国范围内环保NGO志愿者自测空气质量信息,然后通过微博发布的云应用系统,其包括官方和民间两种数据,以及长期的全国空气质量信息数据库[25]。该数据联盟的形成意味着环保NGO政策倡议行为跨出了更长远的步伐,但环保NGO仍面临组织定位不明确、过于依赖创始人、精英意识膨胀、缺乏资金人才、参与途径单一、内部管理不规范等一系列困境,使得监测网络的长期可持续发展充满诸多不确定性。

四、 余论:环保NGO政策倡议能力建设与合理规范

中国的环保NGO的与政府的关系大多保持跟随与配合的节奏,与政府合作向社会提供查漏补缺的社会服务,功能上多停留在环保宣传上,对于政策倡议型NGO而言,时常因为所关注的议题敏感性而遭受打压,所以政策倡议行为并不是很多。环境政策倡议效果如何取决于政策环境、政策体制、社会文化环境、倡议者能力、利益及技巧和可利用的机会等。在传统政府主导型社会治理模式中,政府是主要行为者。近年来,中国政策倡议型环保NGO对各级政府的影响在不断扩大。在新兴治理模式中,“涉及集体行为的各个社会公共机构之间存在权力的依赖,各个组织必须交换资源、谈判共同的目标,最终将形成一个自主的网络,在公共政策的倡议、制定、执行与监督等方面与政府展开合作”[26]。在这个网络中,环保NGO正通过合法性的身份建构、合理性话语的表达、有效性公众动员、民间性的政策倡议与合作性的倡议联盟来展开环保行动策略。

各级政府需要来自公民和社会由下而上、合法、广泛的政策意见,环保NGO也需要提高建设和规范环保政策倡议的能力。在环境公共事务日益公开与开放的政府与环保社会组织的沟通交流中,除了环保NGO凸显出的环境知情权、话语权外,环保政策倡议也不能有悖法治参与原则。当我们关注并主张加强以环保NGO为代表的草根社会组织的政策倡议能力时,也应警醒三点:一是中国环保NGO的政策倡议行动应始终恪守和平理性原则,避免极端化的冲突性议题和完全对抗性联盟形式,防止演变成为官民对抗的“群体性事件”;二是应警惕国内NGO的环境政策倡议行为被国外政治势力所利用,被过度政治化和国际化;三是环保NGO的政策倡议行为不能够导向环保民粹主义和网络民粹主义,这样同样不利于政府与环保NGO之间的合作。

参考文献:

[1] 焦玉洁. “我为祖国测空气”----访达尔问自然求知社发起人冯永锋[J]. 世界环境, 2012(1):29.

[2] 刘杏. 国际环境非政府组织在全球环境治理中的作用----以南极环境保护为例[D]. 北京:外交学院国际关系研究所, 2013:16.

[3] Giorgetti C. From Rio to Kyoto: A Study of the Involvement of Nongovernmental Organizations in the Negotiations on Climate Change[J]. N.Y.U. Environmental Law Journal, 1999(7):214-226.

[4] Saidel J R. Dimensions of Interdependence: The State and Voluntary-sector Relationship [J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 1989,18(4):335-347.

[5] Salamon L M. Partners in Public Service: Government-nonprofit Relations in the Modern Welfare State[M].Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.

[6] Coe J, Majot J. Monitoring, Evaluation and Learning in NGO Advocacy: Findings from Comparative Policy Advocacy MEL Review Project [J].Oxfam America, 2013(2):4-5.

[7] Rohrschneider R, Dalton R. A Global Network ? Transnational Cooperation Among Environmental Groups[J]. The Journal of Politics, 2002,64(2):510-533.

[8] Richards J P, Heard J. European Environmental NGOs: Issues, Resources and Strategies in Marine Campaigns[J]. Environmental Politics, 2005,14(1):23-41.

[9] Medina L K. When Government Targets “The State”:Transnational NGO Government and the State in Belize[J]. Political and Legal Anthropology Review, 2010,33(2):245-263.

[10] Nelson P. Heroism and Ambiguity: NGO Advocacy in International Policy [J]. Development in Practice, 2000,10(3):481-486.

[11] Zhan Xueyong,Tang Shuiyan. Political Opportunities, Resource Constraints, and Policy Advocacy of Environmental NGOs in China[J].Public Administration, 2013,10(2):381-389.

[12] 吴湘玲,王志华. 我国环保NGO政策议程参与机制分析----基于多源流分析框架的视角[J]. 中南大学学报:社会科学版, 2011,17(5):32.

[13] 王绍光. 中国公共政策议程的设置模式[J]. 中国社会科学, 2006(5):93.

[14] 黄歆彤. 资本视角下公众环保参与的培养[J]. 法治与社会, 2014(2):192.

[15] Obondoh A. Advocacy as an Imperative for Csos in Education & Development: Some Basics.[EB/OL]. (2008-06-25 )[ 2014-09-02].www.ancefa.org/?Manuals-Toolkits&lang=en.

[16] 杰伊·沙夫里茨,卡伦·莱恩.公共政策经典[M]. 彭云望,译. 北京:北京大学出版社, 2008:126-127.

[17] 吴飞. 新闻场与社团组织的权力冲突与对话[J]. 南京社会科学, 2010(4):96.

[18] 康晓光,冯利. 中国第三部门观察报告2014[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2014:214-216.

[19] 邹东升,丁柯尹. 微话语权视域下的微博舆情引导[J]. 理论探讨, 2014(2):163.

[20] 皮特·何,瑞志·安德蒙.嵌入式行动主义在中国:社会运动的机遇与约束[M]. 北京:社会科学文献出版社, 2012:12-22.

[21] 赵鼎新. 社会与政治运动讲义[M]. 北京:社会科学文献出版社. 2006:188.

[22] 赖钰麟. 政策倡议联盟与国际谈判:中国非政府组织应对哥本哈根大会的主张与活动[J]. 外交评论, 2011(3):73-74.

[23] 保罗·A. 萨巴蒂尔,汉克·C. 詹金斯-史密斯. 政策变迁与学习----一种倡议联盟途径[M]. 邓征,译. 北京:北京大学出版社, 2011:20-45.

[24] Tsvetovat M,Kouznetsov A. 社会网络分析:方法与实践[M]. 王薇,译.北京:机械工业出版社, 2013:50-64.

[25] 薛雷. 全国民间PM 2.5监测网络正在形成,以PM 2.5的名义集合[EB/OL].[2013-11-11]. http:∥news.xinhuanet.com/local/2013-11/11/c_118081021_2.htm.

[26] 何华兵. 中国公共政策的公众议程设置模式的探讨[J]. 甘肃行政学院学报, 2008(1):88.

(责任编辑:付示威)