职场排斥与创新团队EVLN行为

孙灵希

摘要:本文以来自多个企业创新团队410名员工为被试,研究职场排斥对创新团队成员EVLN行为的影响,并探讨核心自我评价的调节作用及忠诚行为的中介作用。研究结果表明,职场排斥会抑制创新团队成员忠诚行为,继而显著正向影响其退出行为和忽略行为;创新团队成员忠诚行为在职场排斥与退出行为和忽略行为之间起完全中介作用;高核心自我评价会缓冲职场排斥对创新团队成员忠诚行为的负向影响,即核心自我评价在职场排斥与创新团队成员忠诚行为之间起正向调节作用。上述研究有助于揭开职场排斥对创新团队成员EVLN行为影响过程的黑箱,对企业创新团队成员管理实践有较高参考价值。

关键词:职场排斥;创新团队;EVLN行为;核心自我评价

中图分类号:F2767文献标识码:A

文章编号:1000176X(2015)10012506

一、引言

职场暴力是管理学界近年来逐渐兴起的一项重要研究议题。其研究内容主要来自于两个方面:一方面是肢体暴力视角,研究“热”暴力对员工和组织的消极影响;另一方面是非肢体暴力视角,研究“冷”暴力对员工和组织的消极影响。一直以来,“热”暴力研究是主流,先后有众多学者对诸如性骚扰、职场攻击、职场迫害等方面进行研究,并取得了丰硕成果。对“冷”暴力的关注近些年来才逐渐受到学者们重视,以Ferris[1]提出的职场排斥及Chandra和Robinson[2]提出的职场谣言等为代表。职场排斥作为职场“冷”暴力的一种,普遍存在于各类组织中。在美国,根据一份针对262名职场人员的调查显示,有近69%的员工承认在过去一年中受到领导或同事的排挤。在我国,智联招聘于2013年的职场“雾霾”调查显示,近62%的员工曾受到职场“冷”暴力,其中23—30岁年龄段的员工占多数,达到了74%。尽管职场排斥现象很普遍,但长期以来,并未受到正统学术界的重视。2008年,以Ferris[1]为代表的西方学者对职场排斥进行了开拓性研究,不仅成功地开发出职场排斥量表,而且证实了职场排斥会对员工心理、工作态度和行为产生十分消极的影响,引起了西方学术界的广泛关注。

创新团队成员是企业知识技术创新的主力军,由不同领域的各类人才组成,所以无论在存在状态、工作内容、管理制度、团队文化以及绩效指标考核方面都与常规团队有较大差异,所以该员工群体更易出现职场排斥现象。以往研究结论表明,职场排斥会对被斥员工的工作态度、绩效及角色外行为等产生负面影响,导致他们的消极行为,并对组织产生伤害[3-4]。然而,目前对创新团队成员职场排斥的相关研究还比较匮乏,仍有一些重要议题亟待解决:(1)已有职场排斥的研究成果主要是基于西方组织情景下,由于我国与西方文化背景存在较多不同之处,而且创新团队成员较其他员工也具有很大差异,所以这些成果是否适用于我国创新团队及成员仍有待探讨。(2)在职场排斥对创新团队成员工作行为影响机制方面的研究仍比较匮乏,Ferris[1]在研究展望中指出,对职场排斥与员工工作后果之间的影响机制探索应该成为下一阶段的重点研究方向之一。(3)目前研究大多关注职场排斥过程中的情景要素,而忽略了员工个体特征。而个体特征往往更会影响职场排斥的具体作用方向,即不同特质员工在面对职场排斥时,可能会存在较大反应差异。因此,在探讨职场排斥对创新团队成员工作行为影响时,研究者应尽可能关注员工个体特征差异。

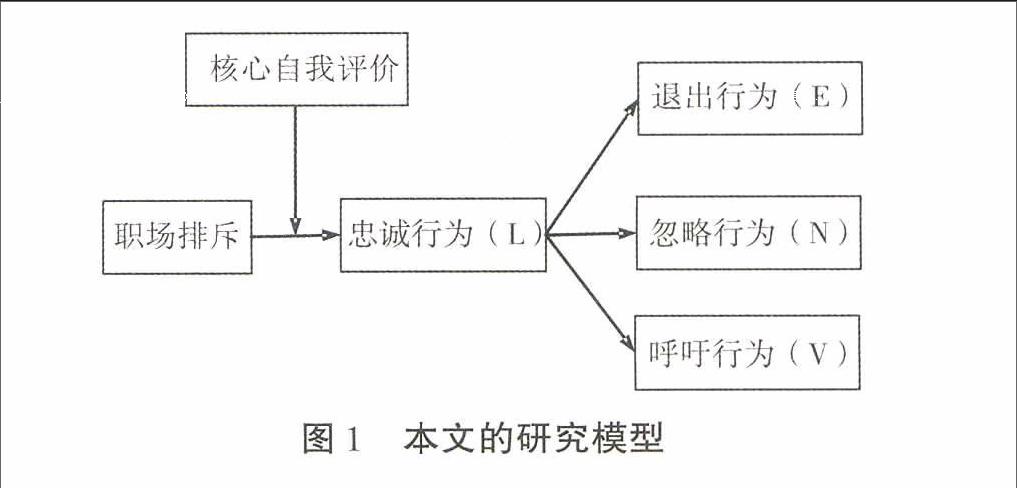

当组织内员工遭遇负面情绪时,往往会产生四种行为:退出行为(Exit)、呼吁行为(Voice)、忠诚行为(Loyalty)、忽略行为(Neglect),合称EVLN行为,此观点受到众多学者的认同[5-6]。所以本文将选择EVLN行为作为创新团队成员的行为变量,并主要研究以下三个方面:(1)本文探讨在我国组织背景下职场排斥究竟如何影响创新团队成员EVLN行为?与其他员工相比,创新团队成员受到的影响有哪些不同之处?(2)研究表明,在EVLN四种行为中,忠诚行为与其他三种行为存在相关性。那么忠诚行为在其中起到什么作用?(3)有学者指出,在员工行为研究中,人格倾向研究已为研究者所重视,但尚缺乏有效理论解释人格是如何影响EVLN行为的。所以本文选取创新团队成员自我评价为调节变量,探讨在不同水平的自我评价条件下,职场排斥对创新团队成员EVLN行为的影响是否产生变化。上述研究可以进一步厘清我国组织情景下职场排斥对EVLN行为的作用过程,以及有效识别职场排斥发生的作用边界。本文的研究模型如图1所示。

图1本文的研究模型

二、研究回顾与假设

(一)职场排斥对创新团队成员EVLN行为影响

职场排斥是员工对特定环境的主观感知,并根据主观归因确定职场排斥的程度,本能地进行防御。所以职场排斥有可能遭受被斥个体的激烈反应,对排斥双方都存在负面影响:

第一,从个体角度来讲,职场排斥易引发员工的反社会行为,抑制员工积极情绪。由于职场排斥会直接威胁到个人的自尊感、对人际互动的控制感、对组织的归属感以及个体在组织中的价值感等[7],所以个体会出于对自身威胁的防御而采取行动来应对职场排斥。同时,排斥也能降低个体的认知状态,使被排斥者对排斥施加者给予更消极、更负面的评价,还会影响被排斥者对自我的认知评价,所以员工会出现反社会行为这类破坏性防御策略。

第二,从组织层面来讲,职场排斥行为导致员工无法有效完成组织期望和组织目标。在组织行为方面,职场排斥会降低员工工作投入和绩效,抑制员工的角色外行为,如组织公民行为 、职外绩效、进谏行为等;在心理健康方面,职场排斥也能导致员工焦虑、压抑,提升员工离职倾向,降低员工工作满意度等。员工EVLN行为是员工工作不满时常采取的行为,通过上述研究可以认为,当职场排斥发生时,大量负面情绪的产生,可以导致创新团队成员降低对组织的忠诚度和建言意愿,他们更易选择离职。基于以上论述,本文提出如下假设:

H1a:职场排斥对创新团队成员退出行为存在显著的预测作用。

H1b:职场排斥对创新团队成员呼吁行为存在显著的预测作用。

H1c:职场排斥对创新团队成员忠诚行为存在显著的预测作用。

H1d:职场排斥对创新团队成员忽略行为存在显著的预测作用。

(二)创新团队成员忠诚行为的中介作用

在EVLN即退出行为、呼吁行为、忠诚行为、忽略行为四种行为之间是否存在相关关系呢?进一步讲,在研究职场排斥与创新团队成员EVLN行为的影响机制过程中,是否某一种行为会显著影响职场排斥与其他行为之间的关系呢?Hagedoorn等[8]对工作满意和EVLN行为数据分析得出EVLN四种行为内部存在相关性,员工的呼吁行为与忠诚行为负相关,忠诚行为与退出行为负相关,退出行为与忽略行为正相关,忽略行为与忠诚行为负相关。

以上关联情况表明,在不满情绪初期的员工往往会选择在企业里继续努力工作,期望负面事件出现转机,也就是员工继续选择忠诚行为。随着情况持续恶化,员工忠诚度不断下降,就会迫使其选择呼吁或退出等行为。所以,忠诚行为直接影响员工的呼吁行为或退出行为 。后续研究认为最初员工的工作不满可能体现为旷工等怠工行为的增加,并逐渐恶化为跳槽或离职。综合上述研究可以看出,员工忠诚行为与其他三种行为都具有相关性,所以在职场排斥与员工EVLN行为之间关系的研究中,职场排斥会导致创新团队成员忠诚行为降低,继而影响其他三种行为。基于此,本文提出如下假设:

H2a:创新团队成员忠诚行为在职场排斥与其退出行为之间起中介作用。

H2b:创新团队成员忠诚行为在职场排斥与其呼吁行为之间起中介作用。

H2c:创新团队成员忠诚行为在职场排斥与其忽略行为之间起中介作用。

(三)创新团队成员核心自我评价的调节作用

核心自我评价(Core Self-Evaluation,CSE)是个体对自身能力和价值的基本评价,对个体态度和行为有额外的解释力,由自尊、自我效能感、神经质和控制点四种特质组成。核心自我评价在工作领域上的应用从最初探讨与工作满意度和工作绩效的关系逐渐扩展到探讨核心自我评价如何影响工作倦怠、工作—家庭满意度与冲突等变量,这也说明核心自我评价与员工EVLN行为之间应该具有显著相关性。消极自我概念的个体倾向于追求回避和保护性的目标,而持有积极自我概念的个体倾向于追求趋向成功的目标。所以,核心自我评价较高的个体无论获得积极反馈还是消极反馈,往往都对目标坚守承诺,对消极反馈的反应更有建设性。在EVLN四种行为中,忠诚行为是唯一的正面组织行为,处于核心地位。如前文所述,忠诚行为能够直接影响其他三种行为,而拥有高水平核心自我评价的员工对职场排斥的耐受力会更强,进而对忠诚行为的影响会降低。所以可以推知,对于低核心自我评价的创新团队成员来说,职场排斥的加强能够降低他们对组织的忠诚度,但是对于高核心自我评价创新团队成员来说却不会影响他们的忠诚行为。基于此,本文提出如下假设:

H3:创新团队成员核心自我评价会正向调节职场排斥与其忠诚行为之间的负向关系。

三、研究方法

(一)研究工具

职场排斥。采用Ferris[1]编制的职场排斥量表进行测量,为单维变量,包括10个题项,采用Likert 5点量表进行测量。本研究量表的内部一致性信度系数为090,表明该测量工具具有良好的测量信度。

核心自我评价。本研究采用的是杜建政等[9]改编自Judge量表的核心自我评价量表,量表共10个题项,为单维量表,采用Likert 5点量表进行测量,信度系数为077。将两个单维变量组成二因子模型进行验证性因子分析,χ2/df=285,CFI=090,GFI=093,TLI=093,RMSEA=007,模型拟合较好,说明两个变量结构效度较好。

EVLN行为。EVLN行为问卷采用Rusbult等[10]对于EVLN行为的测量问卷,双向翻译而得,问卷涉及退出、呼吁、忠诚和忽略四个维度,包括25个题项。该问卷采用Likert 5点量表形式,信度系数为087。对EVLN行为四因子结构进行验证性因子分析,χ2/df=218,CFI=094,GFI=096,TLI=093,RMSEA=006,说明变量的结构效度较好。

(二)研究对象

本研究数据来源于吉林省、辽宁省、浙江省、四川省的11家企业从事研究开发、技术创造的创新团队成员410名,共发放问卷410份,数据分两次收集:第一次调查内容包括创新团队成员个人背景信息、职场排斥;第二次(距上一次调查完成后1个月)调查核心自我评价、EVLN行为。问卷填答完后由填答者将问卷封入信封,直接将问卷寄给笔者或交由各公司人力资源部门集中寄给笔者。笔者收到问卷后,对其进行编号、筛选,将两次收集的问卷进行匹配后得到有效问卷329份,有效率8024%。问卷调研过程中,各公司人力资源部保证并没有主动接触问卷或填答问卷创新团队成员,可以保证问卷的真实性。

被试样本中,男性比例占5930%;女性比例占4070%;工作年限为1—6年的比例达2853%,工作年限为7—12年的比例达到4142%,工作年限为12—20年的比例达3005%,平均工作年限为91年;学历为专科的创新团队成员占1971%,学历为本科的占4924%,研究生及以上的占2433%。为进一步避免共同方法变异(Common Method Variance,CMV),采取Harman单因素检验,将所有变量一起进行探索性因子分析,在未旋转因素分析后,未出现解释力过大的因子(最大因子解释力为3020%),因此可判定不存在严重的共同方法偏差。

四、数据分析与结果

(一)相关分析

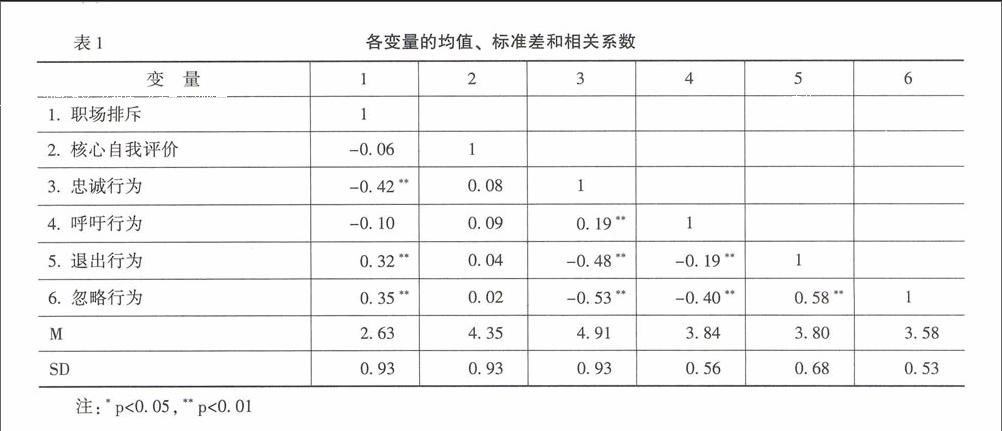

表1具体列出了主要变量的平均值、标准差以及相关系数。从相关分析可知,职场排斥与创新团队成员忠诚行为(r=-042,p<001)、退出行为(r=032,p<001)、忽略行为(r=035,p<001)均显著相关,但与其呼吁行为(r=-010,p>005)不相关;忠诚行为与呼吁行为(r=019,p<001)、退出行为(r=-048,p<001)、忽略行为(r=-053,p<001)显著相关,这为后续忠诚行为的中介效用的研究提供了前提;核心自我评价与创新团队成员忠诚行为(r=008,p>005)、呼吁行为(r=009,p>005)、退出行为(r=004,p>005)、忽略行为(r=002,p>005)均不相关,这也说明核心自我评价可以成为关系模型的调节变量。

(二)回归分析与假设检验

1 职场排斥对创新团队成员EVLN行为的预测作用

在职场排斥与创新团队成员EVLN之间的关系研究中,由相关分析结果可知,职场排斥与呼吁行为之间不相关(r=-010,p>005),所以只需验证H1a、H1c和H1d。采用层级回归方法检验,将控制变量年龄、性别、工作年限、教育程度放入回归方程(见表2的M1、D1模型,表3的P1模型),各控制变量与退出、忽略、忠诚之间关系并不显著。使职场排斥进入回归方程,形成M2模型、D2模型、P2模型。研究结果表明,职场排斥对创新团队成员退出行为(β=022,p<001)、忽略行为(β=023,p<001)均有显著的正向影响,对创新团队成员忠诚行为(β=-021,p<001)有显著的负向影响。所以,H1a、H1c和H1d得到了支持,H1b和H2b遭到了拒绝。

2 创新团队成员忠诚行为的中介作用检验

由表2可知,在控制人口统计学变量后,职场排斥对创新团队成员退出行为和忽略行为均具有显著正向影响(β=022,p<001;β=023,p<001),将忠诚行为放入退出行为、忽略行为对职场排斥的回归方程后,退出行为、忽略行为对职场排斥的回归关系不显著(β=009,p>005;β=010,p>005),并且创新团队成员忠诚行为对其退出行为(β=-039,p<001)、忽略行为(β=-041,p<001)都具有显著的负向影响。由此可知,忠诚行为在其中起到完全中介效应,所以H2a和H2c得到了支持。

表2创新团队成员忠诚行为的中介效应检验

3 创新团队成员核心自我评价的调节作用

本研究采用温忠麟等[11]的分析方法对核心自我评价的调节作用进行分析检验,并将自变量及调节变量作中心化处理后进入方程,具体结论见表3所示。由表3可见,职场排斥与忠诚行为之间显著负相关,核心自我评价起到了显著的正向调节作用(β=023,p=<001)。也就是说,核心自我评价越低,职场排斥与创新团队成员忠诚行为之间的负向关系就越强,所以H3得到了支持。图2表明了这种交互作用的影响模式,根据Cohen和Bailey[12]的建议,本研究分别以高于均值一个标准差和低于均值一个标准差为基准描绘了不同核心自我评价在职场排斥下创新团队成员忠诚行为的差别。

五、结论

本研究在社会认同理论和个体评价特征的基础上,考察了职场排斥对创新团队成员EVLN行为的影响,并分析了他们的忠诚行为对上述关系的中介作用以及核心自我评价在其中的调节作用,实证研究表明:

(一)职场排斥对创新团队成员忠诚行为、退出行为、忽略行为存在负向影响,与呼吁行为不相关,主要有如下两方面分析:

第一,与其他常规团队员工类似,当创新团队成员在组织中遭遇职场排斥而变成“圈外人”,不可避免随着排斥的持续而不断产生对自己与组织之间关系的负面认知,而这种负面认知所产生的初始行动是忍耐,而这种忍耐本身就是员工对于组织的忠诚。当负面情绪耗尽了创新团队成员对组织的忠诚,他们就会选择离开组织,即引发退出行为。同时,职场排斥也大量消耗了创新团队成员的认知资源,进而会降低其工作投入水平,造成他们怠工、迟到早退等忽略行为。

第二, 与其他员工不同,本研究还发现职场排斥与创新团队成员呼吁行为不相关,这与方志斌和林志扬[7]的结论是矛盾的。笔者认为,职场排斥发生时,员工既可能因为组织利益受到侵犯而为提升组织效能向组织进谏,也可能为有效的抵御自身建言风险,然而由于创新团队成员来自不同领域和部门,其组建常常会打破企业现有组织界限,为了尽快融入“小圈子”获得非正式团体的依赖和保护,所以他们更倾向于选择沉默,因此,职场排斥与创新团队成员呼吁行为不相关。

(二)创新团队成员忠诚行为在职场排斥与其退出行为、忽略行为之间起完全中介作用

创新团队成员在遭遇职场排斥后,会直接降低他们对于组织中负面事件的忍耐意愿,而这种忍耐的根本动机来源于对组织的忠诚,即职场排斥会降低他们的忠诚行为,而忠诚行为的降低会直接影响创新团队成员的退出行为和忽略行为,这为解决目前企业创新团队成员离职和怠工问题提供了思路。关注创新团队成员忠诚意识培养,提升他们对于负面情绪的耐受程度,可以有效规避创新团队成员的离职与怠工行为。

(三)创新团队成员核心自我评价在职场排斥对其忠诚行为的负向影响中起缓冲作用

研究结果表明,高核心自我评价比低核心自我评价的创新团队成员,在面对职场排斥情况下,离职倾向和怠工倾向更低。核心自我评价是人格倾向概念,高水平的核心自我评价伴随着高水平的自我监控能力和情绪调节能力,以及选择更积极的应对方式,能把细微的正性事件转化成更大的优势。当遭遇职场排斥后,负面情绪相对较难真正转化为伤害组织的退出行为及忽略行为。所以培养创新团队成员的高核心自我评价,有助于组织内部离职、怠工问题的解决。

参考文献:

[1]Ferris, D L The Development and Validation of the Workplace Ostracism Scale [J] Journal of Applied Psychology, 2008, 93(6):1348-1366

[2]Chandra, G, Robinson, SL Theyre Talkin about Me again: The Negative Impact of Being the Target of Gossip [J] Academy of Management Conference, 2009,35(6):50-62

[3]吴隆增,刘军,许浚职场排斥与员工组织公民行为:组织认同与集体主义倾向的作用[J]南开管理评论,2010,(3):36-44

[4]李锐职场排斥对员工职外绩效的影响:组织认同和工作投入的中介效应[J]管理科学,2010,(3):23-31

[5]Warburton, W A, Williams, K D, Cairns, D R When Ostracism Leads to Aggression: The Moderating Effects of Control Deprivation [J]Journal of Experimental Social Psychology, 2006,42(2):213-220

[5]Withey, M J, Cooper, W H Predicting Exit, Voice, Loyalty, and Neglect [J]Administrative Science Quarterly, 1989, 34(4):521-539

[6]Farrell, D Exit, Voice, Loyalty, and Neglect as Responses to Job Dissatisfaction [J] Academy of Management Journal, 1983, 26(4):596-607

[8]Alicia, S M, Leung, L Z, Wu, Y Y, Chen, A, Michael, N Y The Impact of Workplace Ostracism in Service Organizations [J] International Journal of Hospitality Management, 2011,(30):836-844

[9]Hitlan, R T, Kelly, K M, Schepman, S, Schneider, K T, Zarate, M A Language Exclusion and the Consequences of Perceived Ostracism in the Workplace [J] Group Dynamics: Theory, Research, Practice, 2006, 10(1):56-70

[10]Best, R G, Stapleton, L M, Downey, R GCore Self-Evaluations and Job Burnout: The Test of Alternative Models [J]Journal of Occupational Health Psychology, 2005, 10(4):441-451

[7]方志斌,林志扬职场排斥与员工进谏行为:组织认同的作用[J]现代管理科学,2011,(11):94-96

[12]Twenge, J M, Catanese, K R, Baumeister, R F Social Exclusion and The Deconstructed State: Time Perception, Meaninglessness, Lethargy, Lack of Emotion, and Self –Awareness [J] Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 85 (3):409-423

[13]Maner, J K Does Social Exclusion Motivate Interpersonal Reconnection? Resolving the Porcupine Problem [J] Journal of Personality and Social Psychology, 2007, 92(1):42-55

[14]Judge, T A, Larsen, R J Dispositional Affect of Job Satisfaction: A Review and Theoretical Extension [J]Organizational Behavior and Human Decision Process, 2001, 86(1):67-98

[8]Hagedoorn, M, Van, Y N W, Van, D V, Buunk, B P Employees Reactions to Problematic Events: A Circumflex Structure of Five Categories of Responses, and the Role of Job Satisfaction [J] Journal of Organizational Behavior, 1999,(20):309-321

[16]Boyar, SL, Mosley, J D C The Relationship Between Core Self-Evaluations and Work and Family Satisfaction: The Mediating Role of Work–Family Conflict and Facilitation [J]Journal of Vocational Behavior, 2007,71(2):265-281

[10]Bono, J E, Colbert, A E Understanding Responses to Multi-Source Feedback: The Role of Core Self-Evaluations [J]Personnel Psychology, 2005, 58(1):171-203

[9]杜建政,张翔,赵燕核心自我评价的结构验证及其量表修订[J]心理研究,2012,(5)

[10]Rusbult, C E, Farrell, D, Rogers, G, Mainous, A G Impact of Exchange Variables on Exit, Voice, Loyalty, and Neglect: An Integrative Model of Responses to Declining Job Satisfaction [J] Academy of Management Journal,1988, 31(3):599-627

[11]温忠麟,侯杰泰,张雷调节效应与中介效应的比较和应用[J]心理学报,2005, (2):268-274

[12]Cohen, SG, Bailey, D E What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite [J]Journal of Management, 1997, 23(3):239-290

(责任编辑:于振荣)