东海渔民画寻踪

盛文强

东海渔民画寻踪

盛文强

《龙王》马绍洪/作

【壹】

《汉书·地理志》关于东南沿海的民风描述有八个字:“文身断发,以避蛟龙。”

隔着遥远的时空,我仿佛目睹了那些赤裸的臂膀在海上展露出狰狞的一面。他们操控着臂膀上的肌肉,那些古老的图像便扭动起来,直吓得海中蛟龙也急急远遁了。在这里,图画充当了护身符。

【贰】

一九三五年,远道而来的希腊人卡赞扎基斯从东海取道直奔中国。在他的眼里,东海往来的船只无一不带有浓烈的巫风:

船头的龙,黑色,橘色条纹,张口,像火一样的舌头伸出来。它红红的眼睛盯着带泥的水,仿佛驱赶波涛里的恶鬼。

显然,他被这奇异的图案惊住了,直愣愣定在船头,那一刻,他置身于无数次梦见的东方世界。出于习惯,他在胸前一遍遍地画着十字,他的食指切开海风,驱赶着心里的惊慌。在他脚下,火轮船犁破海面,白色泡沫翻滚,站在船头向前方望去,海岸的粗重线条隐隐可见,他已听到,那些滨海的岩石在海浪中崩陷,漫长的岸线随时变换形状,古国的版图即将在他面前徐徐展开。等待他的,是这个国家广阔到令人绝望的疆域。舍舟登岸,他即将淹没在那些连绵无尽的村庄、山丘、河流、街市之中——黏稠而又绵密的古国岁月,足以消磨他的一生。

《龙裤菩萨 》张定康/作

在旅途中,卡赞扎基斯心有余悸,他在笔记本上写道:“在孔夫子美好道德和安详的面具后面,会飞出一条凶恶的、食肉的、身披绿鳞的龙。”

东海那些船头的彩绘纹饰,是他对古国的第一印象,虽然他在东海行色匆匆,却无意中成为东海渔民画的早期记录者,随后,火轮船带他直抵这片传说中的大陆。

【叁】

渔民画的源头,最早可追溯到渔船上的神像、旗帜乃至船身的纹饰,那些渔夫的手娴于精准捕捉,和机敏的内心保持一致。他们手上毫无滞碍迟疑,画出的图样直抵内心,尘世中再也难觅这样的纯粹。

在船上,我铺开《东海岛屿图》,这是一幅手绘的立体地图,一座座山峰从东海的中矫然而出,默默承受着几万年的风吹浪打,我挨个山峰打量,找到了此行的主要落脚地,它们的名字是:嵊泗、黄龙、岱山、舟山、普陀……

这些孤岛将在碧波中逐一显现身形,岛屿是世上最幽深的所在,无论何时,我都希望能够回到海上,长久盘桓在那些没有时间、被时间遗忘的隐秘之地。

【肆】

有这样一种风俗:东海上的渔船寝舱内,要悬挂一幅观音画像,以护佑阖船水手的平安。

这些观音像出自渔村画师之手,有的干脆就是略通图画的渔民所画,画中的线条,是曾经在暴风雨中挥打着的手所画下,这样的画有着神秘的力量,那些兴风作浪的海怪也必隐匿形迹,远远躲避。

显然,这种画与师法自然造化的上古巫术有着千丝万缕的联系。作画的那个人,是上古巫师的孑遗,彩墨挥洒的那一刻,神明附体,仿佛有一股看不见的力量,在驱使着手臂。他在高度亢奋中完成的画像,直到颜料尽数落下,正如尘埃落地,作画的那个人才恍然惊觉,如大梦初醒。

《东海三姐妹》王亚玲/作

每个人心中的观音都是不同的,因此,他们笔下的观音像也是各异其趣。我见东极岛的张定康画过一幅《龙裤菩萨》,这幅画里的菩萨身穿对襟布衫,腰着百褶裙似的龙裤,龙裤是渔民下海穿的黑色长裤,就和童年记忆中的形象一模一样,菩萨俨然渔家姑娘的装扮,令人倍感亲切。

许多年以前,在东海的渔船上,追赶鱼汛的脚步从未止歇。夜晚,他们结束了一天的劳作,停泊在途中的海岛,他们将在船上度过长夜。船舱内,船老大的铺总是安置在观音的神像之下,以示其地位之特殊。其他的水手环列两厢,纷纷睡下。这样一来,夜晚的船舱就处在观音的庇护之下了,一念至此,全船水手都睡得心安。鼾声缭绕,攀上了船桅,桅顶的红布条无风自动,与鼾声的节奏相应和。

深夜,月光照进船舱,照在一个年轻水手的身上,月光的圆柱正触在他的后背,凝结为明亮的圆形光斑,这使他感到背上一阵冰凉,他醒来,朝外翻了个身。借着月光,他看到观音像在眨着眼睛,眨眼过后,观音的双目更加明亮,眸子中有月光流转,并随着眼睑的开合而忽明忽暗。他心上一紧,险些喊出了声。他揉了揉眼睛,再次朝观音像看时,观音像却已恢复如常。

他的秘密扣人心弦,他的秘密却无处诉说。

一幅画像就这样改变了他的一生,他仿佛变了一个人,从此变得沉默寡言。

这成为他终身的秘密,直到弥留之际,才对儿孙们说出,只不过没有人相信罢了,守在床前的儿孙们个个瞠目,都以为他病糊涂了——你知道,这是许多年以前的事情了。

【伍】

在东海岛屿,渔民画早就进入了日常生活中。

住宅的墙壁、花坛、花盆、石凳等处,随时会有令人眼前一亮的纹样,渔村的细节之美令人惊异,它们在不惹人注意的角落里出现,一出现就耀人眼目,这也流露出海洋文化中沉静和野逸的两面性,如同大海的平静和暴怒。

我所见的一组石鼓,就躲藏在花丛之中,每个石鼓上的图案都是一种海产,虾、蟹、螺、鱼,乃至海藻,它们自成体系,仿佛把海底世界搬到了渔村,那个立在波浪中的人走出水幕,用肩头扛起狂澜,所有的波浪都围绕他旋转,他仿佛置身于宇宙大爆炸的“奇点”,在风暴的核心默默抵抗,他的身影孤单,几乎可以忽略不计。生活因平庸而残酷,而他搏击大浪的悲壮,却足以令他超越己身的卑微。

在东海岛屿行走,我愿那些渔民画随时出现,如同在现世生活中希求出现奇迹一样。于是,一路之上怀揣着焦灼与不安,默默忍受着平淡无奇的空白地带,就像忍受日益平庸的生活。

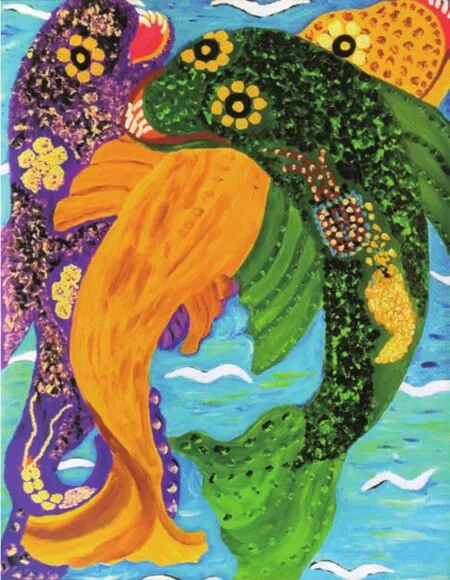

《花色大鱼》杨素亚/作

【陆】

岛上多山地,房舍随地势起伏。穿过长长的弄堂,我们来到李佛裔的家。这时,我已迷失方向,回望来时的路,早就淹没在芜杂的房屋之间了。院中有一盆兰草,在檐下的阴影里吐丝。

三十年前,李佛裔来到岛上,在文化馆从事美术工作,曾辅导海岛青年进行渔民画创作,他在早年的一篇文章中提起渔民画:

恍惚间似乎有一股力量从作品上呼啸而出,像巴格达窃贼在海滩捡到的葫芦瓶释放出的魔气,神奇地、无可抗拒地把你摄到那遥远的、古老孤独的外公家的船篷里,并让你痛饮一坛老酒,饱餐一顿鱼羹。

对那些有着坎坷身世与惊人秘密的人来说,这些画面又何尝不是痛苦而又悲伤的漩涡,激流之中的安静地带,如同台风之眼,在这随时都会崩坏之地,他们在纸上把平生经历一一呈现,生活的困顿、海上的辛苦、天涯海角的孤独,在这里都显得可歌可泣。

三十年前,他们拿起画笔,试图表现自己的内心。在他们眼前,有“苦苦”叫的黄鱼飞过,有长串的白亮乌贼从墙头垂下,更有无数的海神精怪呼啸而出,像打翻了潘多拉的魔盒。用画笔制造这混乱的人,忍不住要手舞足蹈了。摸惯了橹桨的手依然有力,在纸上打开了一扇门,那些落空的希望,那些对未知世界的恐惧,那些海岛夜晚的辗转反侧,都可穿门而过,他们的人生因此而不同。

他们在最美好的年华拿起画笔,不论他们的欢乐多么脆弱,也不论他们的人生如何坎坷,他们终于拥有了一条自救的道路。

嵊泗的渔民画家马绍洪说,她心里常有莫名的恐惧——来自内心深处的恐惧。在我看来,她的恐惧应是对不可掌控的命运的恐惧,毕竟,谁也不知道下一刻会发生什么。对生活在海边的人来说,这种感受将更加明显——海上风云变幻莫测,出海的亲人随时都可能有性命之虞。马绍洪所说,正触及了人类原始的恐惧,这恐惧来自天地之间。于是,她笔下的海怪每每狰狞可怖,象征着海洋的不可抗拒的摧毁力量。这些海怪多数无名,一如心头恐惧之无名。

有人说艺术起源于原始巫术,只有通灵者才能接通天地,在过去和未来之间自由穿梭。也只有通灵者才能胜任巫术和艺术,信哉斯言。常看到那些毫无才华的人,硬要往艺术的路上挤,就像拖着一条船在旱岸上跋涉,难以迈出一步。与此同时,那些通灵者们,正驾船驶出了海天之外,杳无踪迹。

《蟹螺亭》俞世祥/作

【柒】

在这个夏天,我看到俞世祥的《蟹螺亭》,热闹的场面,像东海的夏天一样炽烈。螺壳为凉亭之顶,螺丝盘旋无尽,朝天空飞遁,而蟹盖为底座,镇住了逃逸之心。蟹螺亭漂浮在海上,蟹壳为基座,螺壳为尖顶,亭内是正在织网的渔民,人影凌乱。他们沉溺于狂欢,借此可以搁置生存的艰辛和磨难,在狂歌中忘记时间的存在。风云际会,皆在蟹螺亭中。沈复认为蟹与螺的二位一体是寄居蟹,蟹螺亭则是寄居蟹式的蟹螺组合。蟹轻逸敏捷,螺沉凝如山。蟹走直道,一意孤行。螺走曲线,盘旋着遁入壳中,一轻一重,一曲一直,截然相反的品性,也可嫁接在一起,并行不悖,这是蟹与螺的象征意义,也代表着渔夫的处世之道。

杨素亚的《花色大鱼》中有三条不知名字的大鱼,不知它们从何处来,也不知它们要去何方。但见鱼身肥硕,撑满了画面,我们甚至可以看到鱼腹中吞下的水母和小鱼。每条大鱼的獠牙显现,露出微笑,鱼眼周匝的梅花式装饰,使大鱼笑意更浓。大鱼的微笑,极像东海渔夫的笑容,坦荡而又澄澈,这久违的笑,让人看后也忍不住嘴角上翘。

《渔村》赵明珠/作

在徐鸿芳的《夜饮》中,我们看到了船中世界的剖面,或许只有对船舱结构了然于胸才会有这样的画作。我又想起故乡半岛的渔船格局了:一帆一橹,船篷密不透光,尤其在夜航时,船篷里面比海上的黑夜还要黑。那时节,只有点起蜡烛,才能在舱里视物。灯盏在桌上落定之后,便生出一团橘黄的光幕,把桌前的两个人笼罩在其中,在光幕之外,一切都陷入黑暗,只有对饮的二人仿佛大洪水之后的幸存者,他们在小舟中兀自饮酒,撕扯干鱼果腹,忘记世间的纷扰,哪管船外海枯石烂。

【捌】

赵明珠的《渔村》带我们抵达渔村日常生活,敏锐的细节感人至深——

无风的夜晚,你从海上回来,带着一身疲惫。走过长长的弄堂,泥水滴了一路,你老远就望见自家屋檐下的干鱼。这时节,悬停在檐角的干鱼最为锋利,过往的秋虫不小心撞上去,都会被当胸切成两段。这些干鱼在深靛的夜空衬托下,显得异常单薄,纵向的黑色闪电般的身影,是对庸常生活的公开宣战。它们急欲飞走,回到它们的来处。

《东极岛》梁银娣/作

渔村的时光仿佛凝滞不动,出走多年再回来,干鱼还在,你却已不是当年的你了,屋顶上赫然冒出了明晃晃的太阳能热水器,那些光芒四射的金属管道,仿佛宣告着渔村古典时代的轰然塌陷。

最可欣慰的是,檐下的干鱼还在,它们头指青天,似要破空飞去。这些悬浮的飞剑,为渔村增添了汩汩流淌的寒意。这时你才发现,秋天已经很深了,形销骨立的干鱼,更令人倍感凉薄,一如世道人心。

晚风吹过,干鱼齐舞,旋身踏步,莫不应节,不久又复归寂静,这种自然的舞风,不禁令人想到了上古之世的葛天氏之舞,乐极忘形,却又彼此无伤。檐下又传来熟悉的声音,仿佛树枝在风中碰击,短促而又遥远,那是干鱼在风中互相挤撞,也只有渔获大丰的季节,才会有这样的声音。你在土炕上听到了,却紧锁双眉,心还在挂念着远方——有人在海上漂泊还没回来。此刻,只有晚风中送来的阵阵鱼声,每一声都给这宅院平添了几分空旷。

今夕何夕兮?