计算机文化通识课程建设

摘要:通过对“上海大学计算机文化通识课程建设问卷调查——网络舆论”的部分数据进行分析,了解当前学生对于网络舆论的基本认识和态度以及对网络技术应用伦理的认知程度,为增进网络舆论部分文化通识课程的建设提供依据。

关键词:网络舆论;通识课;高校;计算机文化教育;改革

1 调查背景

以“生存”为导向的计算机文化教育关注学生在日常生活中使用计算机技术的实践问题,特别是在以互联网为中心的信息技术所构建生存环境中的实践问题。计算机文化教育不仅要解决学生对于计算机软件的使用问题,而且旨在提高学学在信息社会中的生存能力,后者是计算机文化教育的重点,也是区别于其他教学理念的特点。

信息社会对于人类的生活方式产生了诸多影响,人们的观念在网络大潮的冲击下也不同程度地发生了改变。各种网络现象层出不穷,挑战我们已有的价值观,网络舆论日益显出其影响力,而网络舆论与我们传统意义上的舆论有着明显的差异。计算机文化教育中增加网络舆论内容,正足为学生正确认识网络社会提供向导。由此,从2014年9月10日-12月10日,笔者对上海大学2014年本科招收的新生进行了关于网络舆论的抽样调查。上海大学2014年实际招收各大类新乍总数为4983人,实际回收有效问卷570份,占新生总人数的11.4%。21项调查问题包括学生的个人基本信息、学生获取信息及交流的渠道和方式、对网络舆论的认知和评价、参与网络舆论的态度以及对于计算机文化课程的兴趣

2 数据统计

2.1 学生的基本信息

这次调查问卷发放对象是计算机基础课程的选课学生,其中,由于教学安排关系,经管类学生选课较少;未分类学生是强化班的学生,尚未确定专业;人文类学生较多,因此女生占比较高。学生基本情况见表1。

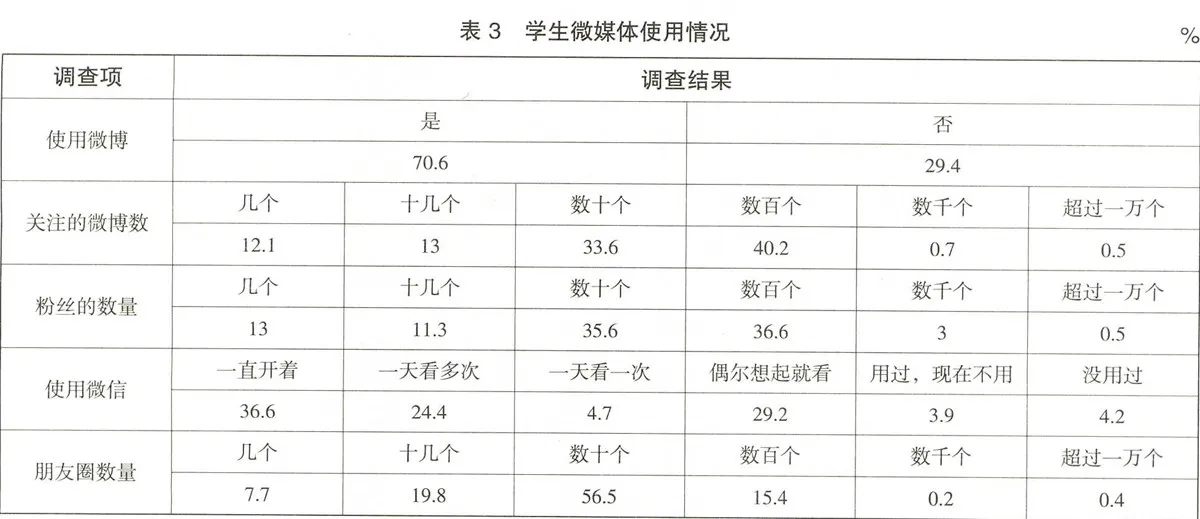

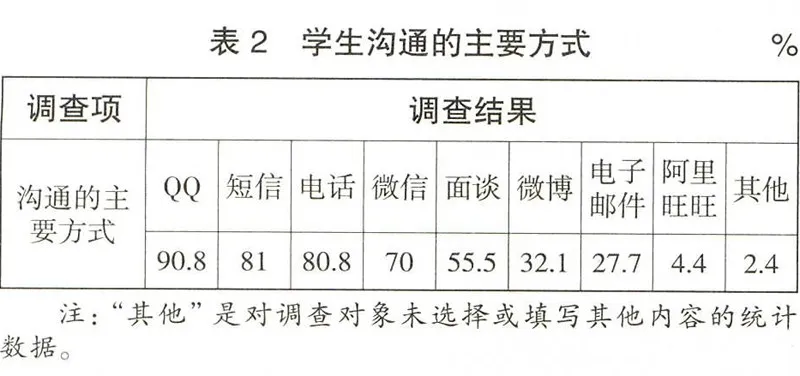

调查结果显示学生沟通方式主要依赖移动设备和互联网,超过一半学生选择的沟通方式依次是QQ、短信、电话、微信、面谈,见表2。

2.2 微媒体的使用

学生是微博使用的主要群体之一,超过7成的学生使用微博,每名学生关注的微博数量平均约为220个,学生的粉丝(关注学生微博的人)数量相对略高,人均粉丝数平均为300个左右;而微信的使用率更高,超过9成学生使用,而且超过1/3的学生一直保持微信在线,朋友圈里人均约有150个朋友。学生微媒体使用情况见表3。

2.3 信息渠道的选择和评价

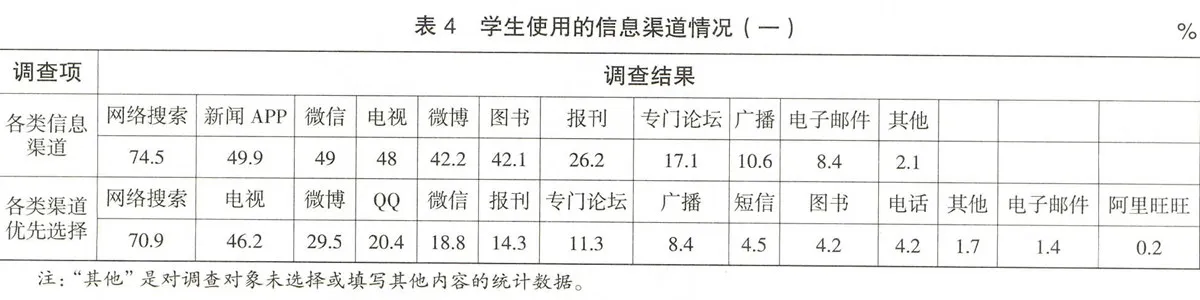

超过7成的学生获取各类信息的主要渠道是使用网络搜索,约5成的学生使用手机新闻APP和微信(包括腾讯新闻和朋友圈转发和共享),传统媒体只有电视是接近5成的学生在使用,而网络媒体与传统媒体的使用率比例约为2:1。对于各类信息渠道,76.9%的学生认为网络搜索是最快、最全面的,其次是传统的媒体电视,占46.2%,其余的渠道都不超过30%。学生使用的信息渠道情况(一)见表4。

学生对于各类信息发布渠道的信任度都不高或者说不盲目相信某单一的信息渠道,前3位中央电视台占37.5%,政府部门占32.8%,当事人的表述占22.5%,都未超过半数;其中62.7%的学生认为需要综合各种信息然后再分析判断。对于使用推(Push)形式的新闻APP,超过7成的学生表示乐意接受,17.8%的学生不愿意使用,7.6%的学生没有用过。学生使用的信息渠道情况(二)见表5。

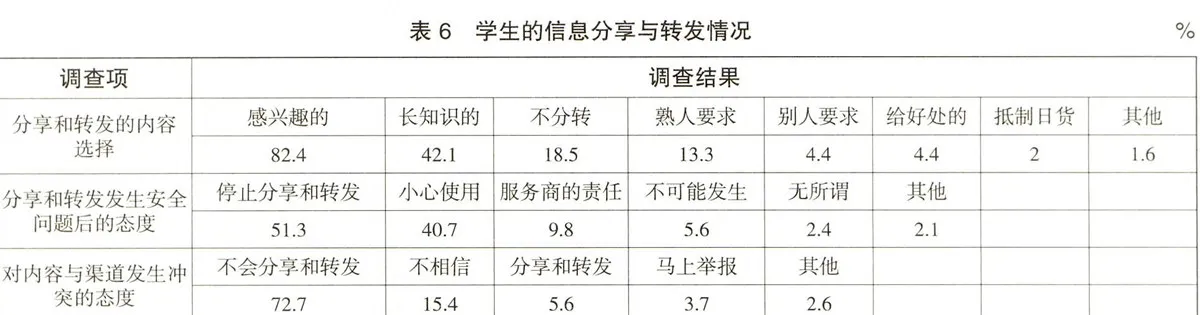

2.4 信息分享与转发

学生对于分享和转发以自己的兴趣(82.4%)和长知识(42.1%)为主要判断标准,其他的条件占少数,也有18.5%的学生不分享和转发。对于分亭和转发中可能产生的安全问题如传播病毒等,51.3%的学生选择不再转发和分享,还有40.7%的学生还会继续使用,但有安全防范的意识。

类似“地震专家利用微博发布地震预报”这类通过非常规途径以个人名义发布的特定信息,绝大部分学生能够保持理智,72.7%的学生明确不会转发,15.4%的学生完全不相信,3.7%的学生采取了积极的措施马上举报,5.6%的学生州信并转发和分享,没有考虑其他后果。学生的信息分享与转发情况见表6。

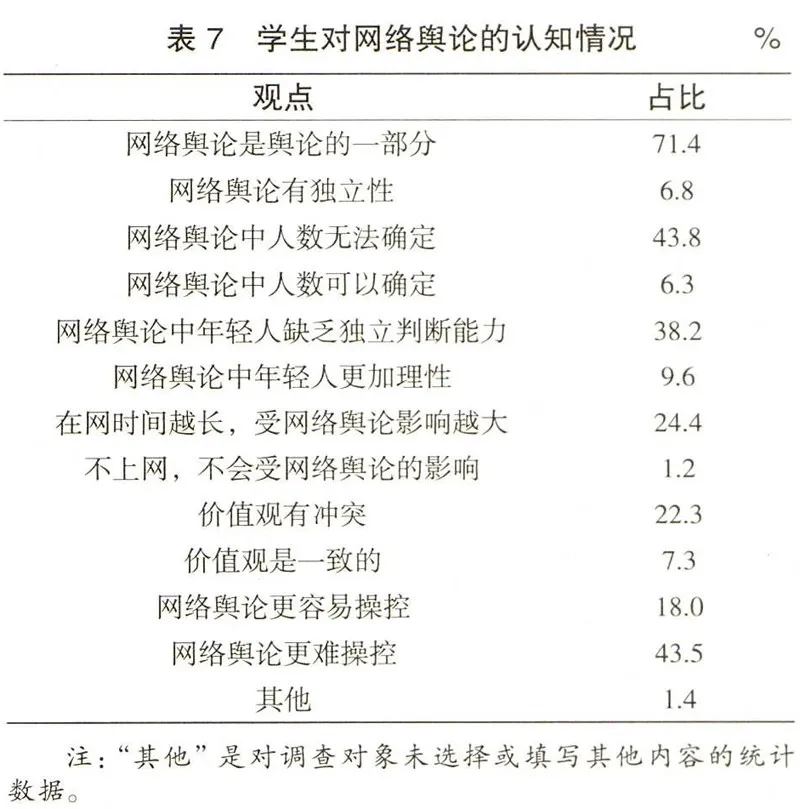

2.5 对网络舆论的认知

对于网络舆论,超过7成的学生认为是舆论的一部分,6.8%的学生认为有独立性;对于网络舆论中的人数,43.8%的学生认为无法确定,6.3%的学生认为可以确定;对于网络舆论中年轻人的作用,38.2%的学生认为缺乏独立判断力且人云亦云,9.6%的学生认为学生在网络上沉浸时间长且看得多,因此对网络舆论更趋理性;对于网络舆论的影响力,24.4%的学生认为在网上时间与受影响程度成正比,1.2%的学生认为不上网就不受网络舆论影响;对于网络舆论中的价值观,22.3%的学生认为与传统舆论的价值观一致,7.3%的学生认为价值观是有冲突的;对于网络舆论的操控性,43.5%的学生认为网络舆论相对传统舆论更难操控,l8.0%的学生认为更容易操控。总体来说,学生认为网络舆论与传统舆论有差异。学生对网络舆论的认知情况见表7

2.6 对网络舆论的态度

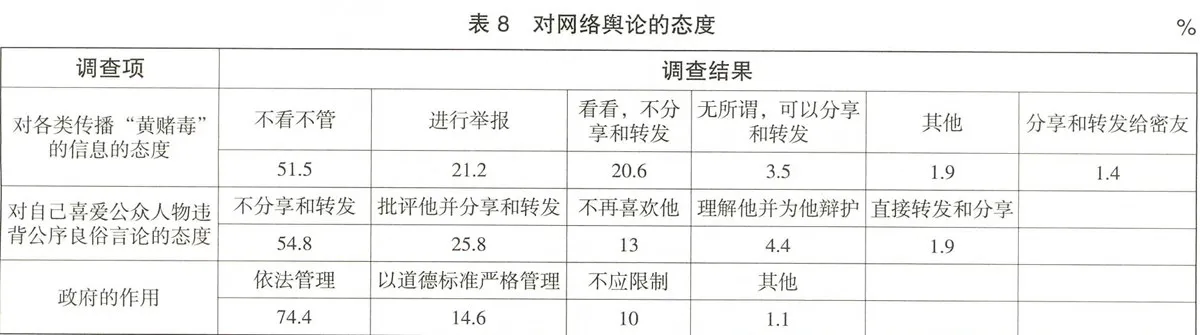

对于网络中经常出现的各类“黄赌毒”信息,51.5%的学生采取不看不管、洁身自好的态度;21.2%的学生采取正面积极的态度,进行网络举报;20.6%的学生抱有好奇的态度,但还是保持底线;也有近5%的学生采取放任的态度。

对自己喜欢公众人物所发表的违反公序良俗言论,51.5%的学生采取抵制态度;21.2%的学生依自己的喜好转发和分享,对内容没有筛选;20.6%的学生持保留态度,不参与;3.5%的学生选择“其他”项,表示不再喜欢此公众人物;只有1.4%的学生无条件选择自己喜爱的一方并为此主动参与到舆论中。

对于网络舆论中政府的作用,74.4%的学生认为需要依法适当管理;14.6%的学生认为需要以道德标准进行严格管理;l0.0%的学生认为不该限制网络舆论,见表8。

2.7 对计算机文化课程的兴趣

随着对计算机教学的改革深入,学校需要开设一系列适应时代发展和提高学生信息素养的通识课程,因此我们针对学生对此类课程的兴趣进行调查,以掌握课程建设的重点。

在计算机文化通识课程中,学生最感兴趣的是网络社会心理学,有63.5%的学生选择;其次为网络安全(49.9%)、网络游戏(28.4%)、信息社会概论(23.2%)、计算思维(22.5%)、网络生存(19.7%)、网络调查(10.8%),其中计算思维课程已经开设。对计算机文化课程的选课意向见表9。

选择“其他”的学生提出开设的课程有新媒体传播、网络舆论背后的经济利益及其造势过程、网络交流、电子竞赛、网站构建、多媒体处理和程序设计,最后3个属于计算机基础课程,不属于计算机文化课程系列。

3 结果分析

舆论的定义本身存在争议,要给网络舆论一个完美的定义就更为困难,我们暂时可以认为网络舆论是“在互联网上传播的公众对某一焦点所表现出的有一定影响力的、带倾向性的意见或言论”,这里的“公众”是具有一定数量的人群。

3.1 微媒体的使用

2009年,新浪微博开始兴起,任何人都可以实时地发布消息,微博成为网络舆论的主战场,政府部门也逐渐开始重视微博的作用,加强这方面的建设,各类政府微博纷纷登场,加强与民众的交流。调查结果显示,超过7成的学生使用微博,学生关注的微博约为220个,拥有的关注者约为300个,微博对于学生的渗透和影响力十分明显。

智能移动通讯设备的迅速发展更加推动了微博的应用浪潮,同时也诞生了一个新的媒体——微信,微信在很多方面继承了QQ的特性并利用移动设备的定位功能创造新的应用,如搜索周围的商店、车站以及特定的人群(摇一摇功能),移动支付功能(与打车软件配合)等,十分吸引人。调查结果显示,超过9成的学生使用微信,其中朋友圈的人数平均约为150个,3成多的学生一直保持微信在线。微信中获得的学生大数据可以使得嵌入在微信的腾讯新闻APP及其他应用在“推”信息时有的放矢,“网络推手”可以借助微媒体平台对学生产生强大的舆论影响力。

3.2 信息渠道的选择

从学生获取信息的主要渠道比例可以看出网络信息占据很大的比例,电视因其及时性和高占有率还是占据较大的比例。由于通过网络搜索能及时和全面地获取信息,因此为学生首选信息渠道,传统的电视媒体屈居第2位。

由于网络媒体的形式日益多样化,媒体的数量增加,学生对于某一媒体的依赖度和信任度都不高。学生对于各个渠道来源的信息大多持审慎态度,超过6成学牛都认为不急于判断,应综合分析后再判断;发布信息相对可信度较高的依次为央视、政府部门、当事人、较大规模的网站。对于以“推”的形式发布新闻的手机新闻APP,超过7成学生乐于接受,17.8%的学生不愿意使川,7.6%的学牛没有使用过。“推”技术有很大的针对性,通过对用户大数据的分析可以确定用户的职业、年龄、生活习惯、消费能力等信息,从而过滤掉“不适合的”信息,从而“有的放矢”地发送信息,这种有针对性的方式可以明显加强信息对用户的影响力,提高信息发布效率。

个人在网络媒体中主要是分享和转发,学生分享和转发的大部分是自己感兴趣(82.4%)和长知识的(42.1%)内容,因此分享和转发的信息经过学生的“过滤”,具有明显的倾向性;也有l8.5%的学生不分享和转发。对于分享和转发可能引起的安全问题,51.3%学生会采取停止分享和转发,40.7%的学生会在分享和转发中考虑其安全性,但判断是否安全需要有一定的技术支持,靠学生本身无法解决这个问题,而提高学生的防范意识很重要。对于异常信息如特定的信息需要特定的发布渠道,对此,大部分学生还能够保持理智,不盲目扩散,只有5.6%的学生缺乏这种意识,直接分享和转发。

3.3 对网络舆论的认知

对于网络舆论与传统舆论间的界限,超过7成的学生认为网络舆论是舆论的一部分,只有6.8%的学生认为有独立性。网络舆论是整个社会舆论的一部分,但是其所依赖的互联网的特殊网络拓扑结构决定了网络舆论在产牛、传播、发展和影响各个方面都有自己独特的形式人们对于舆论本身的讨论尚存争议,因此针对网络舆论这种新的舆论形式必然也有不同的见解

首先,对于网络舆论中人数如何确定的问题,虽然在某些特定领域实行实名制,如支付宝的使用和微博大V的实名认证等,但是所有参与网络舆论的人都实名制显然不现实,即使都实名认证,也不能说这个实名账号所发布的内容就是实名对应的这个人的态度,只能说言论由这个申请实名的人负责。实际原因就是实名账号与人的实体是可分离的,我们知道账号可以被盗、被轻易借用和被管理等,因此43.8%的学牛认为无法确定,只有6.3%的学生认为可以确定,这种结果也在情理之中。

其次,从20世纪90年代互联网在我国逐渐普及以来,最早接受和使用的都是年轻人,因此网络舆论中年轻人占主导由来已久。20多年来随着时间推移,原来的年轻人更加成熟,现在的年轻人又是随着互联网一起成长起来的,而且随着网络的普及和接入设备的广泛使用,其他年龄层的人上网数量占比也不断扩大,但是就在网时间、参与力度及活跃程度而言还是年轻人占主导,因此网络舆论中年轻人的主导因素还是没有质的改变,年轻人的特点也就在网络舆论中体现出来。以微博为例,根据现有的调查可以发现真正发布原创信息和观点并主动推广的人仅限于极少数人,而绝大多数人仅是转发或评论,其中又以年轻人居多。调查结果显示,38.2%的学生认为自己所在群体存在的缺乏独立判断力、人云亦云现象颇为严重,只有9.6%的学生认为在网络上沉浸时间长和看得多,因此对网络舆论更趋理性。

第三,网络舆论影响力并不局限于网络世界,电视中也经常可以看到主持人报道“某网友说”或“网络中有观点认为”这类语言。不仅如此,日常生活中也会经常出现“网上有人说……”左右我们对人或事物评价的情况,只是这种影响程度有多大,需要我们进一步研究。调查结果也显示了这一特点,24.4%的学生认为在网时间与受影响程度成正比,只有极少数的学生认为不上网就不受网络舆论影响。

最后,对于网络舆论中的价值观问题,22.3%的学生认为与我们传统意义上舆论的价值观是一致的,7.3%的学生认为价值观是有冲突的。对于价值观的冲突而言,我们现实生活中也存在,网络舆论中年轻人是主导,与其说网络舆论与传统意义上舆论的价值观有冲突,不如说是年轻人和社会中其他人群的价值观有冲突,但这种冲突通过网络舆论与一般舆论的冲突形式表现出来。

对于网络舆论的操控性,43.5%的学生认为网络舆论相对传统舆论来说更难操控,18.0%的学生认为更容易操控。对于网络舆论操控性的讨论,关键在于谁要操控,谁被操控,网络“水军”的出现就说明有人试图通过“水军”操控舆论,显然这比我们网下操控舆论容易得多,这些水军以及那些组织水军的人往往受利益驱使,而一旦其图谋被识破,往往会得到相反的效果,而且这种情况多次出现后,网络上的参与者自然会警惕这种现象,以后更难被这样的舆论所左右,因此说网络更难操控也有依据,于是就会出现那些网络新手容易被网络舆论所影响,而使用网络时间较长的人往往不太会受其影响的情况。从调查的结果可以看出,多数参与问卷调查的学生网络经验相对比较丰富。

3.4 对网络舆论的态度

绝大多数学生对网络上的“黄赌毒”信息采取相对积极的态度,能够保持不扩散有害信息的底线;少数学生采取放任态度,主动参与该类信息的扩散。当自己的喜好和公序良俗发生冲突时,超过7成的学生采取克制的态度,对不良言论进行抵制,极少数的学生放弃底线,参与其中。对于网络舆论规范中政府的作用,大多数学生认为政府需要发挥作用进行依法适当管理,14.6%的学生认为需要以道德标准GrRRMPpu07EsnXgfD1ikUA==严格管理,10.0%的学生认为不该限制网络舆论。

总体来说,大多数学生在网上能够保持与网下一样的道德和法律意识,只有少数学生认识有偏差,由于对网络上匿名的误解导致行为失当。

3.5 对计算机文化通识课程的兴趣

对于将开设的计算机文化通识课,63.5%的学生最感兴趣的是网络社会心理学,其次为网络安全49.g%,网络游戏28.4%,信息社会的形成、发展和展望23.2%,计算思维(已开设)22.5%,但部分学生对于通识课作用的认识还存在问题,需要加强课程信息建设和学习规划指导。

4 结语

网络舆沦课程建设目标是通过对网络技术的实现方式说明网络舆论产生、传播、发展和影响的特殊性,使得学生能够认识到网络舆论的本质。网络舆论是通过信息技术呈现的舆论,参与其中的人一样也需要有道德和法律责任,互联网起初给人们一种误解——网络技术实现的虚拟性能成为逃避这种责任的手段。不管是理论还是现实,技术构建的社会依然是人的社会,因而就会有社会的准则,只是这些准则由于不同环境实施的形式会有差异。网络舆论课程就是破除网络迷思的醒神汤,使学生能认真对待网络舆论,认识到网上和网下言行一致是应有的信息素养。