旋转在指间的泥土记忆

日前,“文明的互动与交融——东西方当代陶艺展”在中国美术馆展出。此次邀请来参展的陶艺家有美国阿佛雷德大学教授、原国际陶艺副主席温·海格比,法国著名雕塑家、国际陶艺协会主席雅克·考夫曼,日本京都大学造型系教授、日本陶艺家族第八代传人清水六兵卫八代,中国艺术研究院艺术创作院院长朱乐耕教授,4位陶艺家分别代表了美国、欧洲、日本、中国。

他们的创作不仅让我们看到了东西方不同文明的互动与交融,也让我们体会到了世界文化的丰富性和多样性给予了现代艺术发展的丰富源泉。我国的陶艺文化有着悠久的历史。古人制陶,是因为简单的生存需要,现在有了更加复杂的身心要求。

China 陶

此次参展的朱乐耕教授出身于景德镇的制陶世家,对于陶瓷有着极深的感情。他深情地介绍:“中国的陶瓷艺术是中国文化的重要组成部分,现在我们到国外的博物馆,每个重要博物馆,包括大都会,都有中国的陶瓷艺术,非常精彩。中国的陶瓷艺术在16、17、18世纪大量出口到欧洲,欧洲人是通过陶瓷艺术认识中国的,美丽的中国就是从陶瓷艺术开始。”

朱乐耕有一次去丹麦,收到丹麦政府送的一份特别的礼物——一本安徒生童话。童话里谈到在遥远的东方,在中国,有一个美丽的宫殿,是用陶瓷做成的。陶瓷在他们心目中很高尚,因而那是梦想中的地方。“最早,欧洲还不会做陶瓷,他们比我们晚很多很多年,所以陶瓷不仅是艺术,还有它的科技在里面。烧成,是很复杂的过程,从欧洲到日本,最早都是在山寨我们的陶瓷,都在学我们的东西,模仿我们的作品,而且日本陶瓷还签上我们中国的底款,大量烧制到欧洲。陶瓷在欧洲是非常高级的奢侈品,欧洲王公贵族家里要是没有陶瓷品会感到非常不安,因为这是一种身份的象征。”

朱乐耕从小学习传统陶瓷制作,据他回忆,计划经济时期,艺术家的工作条件是十分有限制的,分工比较典型。“当时不可能个人做一个白胎,做一个陶瓷材料,个人用窑炉,只有改革开放以后,国际交流频繁,才开始有条件买一块土地建一个自己的工作室。”

陶器,是黏土成型晒干烧制而成的器物。黏土在常温下遇水可塑,微干可雕,全干可磨。烧到600℃以上就出现诸多变化:经过600℃以上的温度烧制的器物就可以装水;经过1200℃到1230℃的煅烧,器物就被瓷化。瓷化后完全不吸水,而且耐高温、耐腐蚀。黄土经过水和火的洗礼,完成了从泥巴到陶器的升华。

人类使用石器、木器,包括使用骨质器皿,都只是改变了自然物的形态。只有到了制陶才改变了材质原有的物理性质,所以制陶技术是古代科技史上的一个变革性的突破,也是人类发展史上的一个里程碑。

朱乐耕讲的现代陶艺可能让人有些望而却步,没关系,近几年平易近人的陶艺吧已经遍布大街小巷。

“跟很多人一样,我是从电影《人鬼情未了》开始接触陶艺的。拉坯时,手随着转盘转动,陶泥就在旋转中慢慢成型,这种感觉很神奇。”陶艺爱好者张颖慧说,她常去的陶艺坊里的师傅来自景德镇,这让她感觉很幸运。

制陶要选择细腻、含碱量低的黏土,这样对皮肤的伤害小。首先是做泥坯,每块泥都需要很好的揉捏、加工,不能让泥里有气泡。接着,把泥放在拉坯机上拉坯。陶泥在拉坯机上顺畅自然地流动,转眼就变成了陶器。“刚开始接触陶艺的人可以把机器调慢点。先把一块泥放在机器上,用手指按住泥的中央,按出一个洞,然后再用两手把泥拢成笔筒状,接下来就可以做成想要的器物了。”说起制陶,张颖慧已经头头是道。

拉坯出来的器物,要先晾干,然后根据需要上釉、上彩,也可以直接烧制定型。这个过程说来简单,却是最需要功夫的环节。即使是一个简单的陶碗也要花上六七天时间,从成型、晒干或阴干、补水、彩绘、剔刻,再到施釉、烧制,一环扣一环。假如这些繁复的工序中有一环出错,便无缘成陶。而且,最难把握的是细节,做食具、茶具等要凸显器物的圆润,做人物要体现其神采,这些都要用线条流畅地表达出来。

在陶艺爱好者的眼里,陶艺的魅力,来自材质的特殊美感和它的手工制作过程;来自泥土、釉色、烧成之美以及与泥土交流时所留下的“手语”痕迹;更来自泥、釉、火与人文精神情感浑然天成般的交融统一。

“泥土、水,简单的结合即可让人感到充分的放松,让人与自然完全地融合。”张颖慧说,“陶艺制作就是一个聆听心灵指引的过程,用手指的触觉表现出心灵的感受,制作出富有个性的作品,并刻上自己的名字或标识。这时候感受到一种喜悦和宁静。”

或许这就是玩陶的主题,所有人都能从中感受到泥土的快乐。朱乐耕同样表达了自己的期许,他希望陶瓷制品的使用可以倡导一种有文化的生活,创造一种讲究的生活,重拾过去的美好,让人们慢慢远离那种粗糙的生活,让生活精致起来、讲究起来。

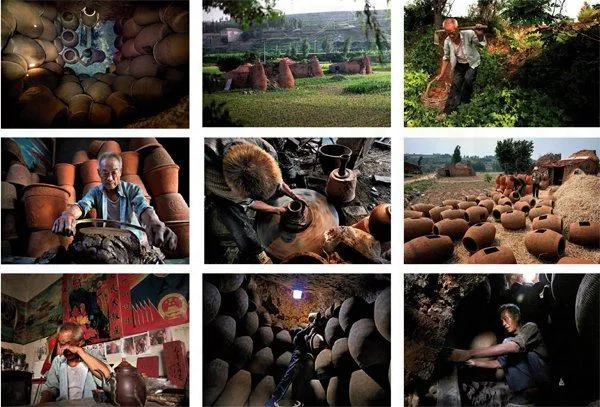

乡间制陶人

与城市中陶艺吧的小资情调不同,现实中的乡间制陶人却并没有那么风光。

山东省章丘市文祖镇西窑头村,一个以窑为地名的地方,这在山东乃至全国都不多见。早在明朝晚间,这里就散布着很多民间的砖窑,因为这里地矿丰富,土质黏稠,特别适于制作陶器,所以老百姓们纷纷挖土造窑制陶,一时间窑业兴起。时至今日,村里零散着只剩三四个窑炉,制陶的人也已不超过10人。

王国道老人是目前村里制陶最好的,他们家族也是世代制陶,应该说王国道老人的祖孙见证了西窑头村民窑由盛而衰的过程。怀着一种近乎本能的信念,王国道老人成了一座民窑的守望者。

村里窑炉烧制的多是花盆、面缸、瓦片等,现在多数人都使用塑料盆了,这种烧制的陶盆已用得不多。但是毕竟还有人要,所以只要有人来要,王国道老人的窑炉就会烧起来,平均两个月一次。

每到烧窑日的清晨,王国道老人就来到家附近的山坡上,用锄头挖掘山土,这些山土被老人称为“山根土”,土质发红,黏性很大,是制作陶器的好材料。挖好土,背回家就可以加水,揉捏,制泥坯。泥坯制好后,老人用一个弓线,一片一片地把泥坯片下来,用手拣出里面留存的杂质。

挑拣后的泥坯就很纯净了,可以上转盘进行陶器塑形。现在陶器塑形多用的是模具,但王国道老人却一直坚持用手亲自来为陶瓷塑形。他说:“现在的年轻人都怕累嫌麻烦,我不,我看着泥坯在我的手中一点点成型,开心着呢。”老人一边说着,一边擦了擦头上的汗,微笑着继续做下去。不一会儿,一个小瓦罐就从他的手里诞生了。

前期的制陶过程相比较后面的烧窑过程要简单多了。最麻烦也最辛苦的就是烧窑。王国道老人的侄子和侄媳,将80多个大花盆装进了窑炉,窑口只有半米高,人只能躬身而进,窑炉内径不超过 一米半,里面闷热无比。当近百个陶盆装好时,里面的人早就汗流如注,如大雨淋身一样。装窑、烧窑是民窑的两项“核心技术”,要把几十个或上百个陶器横竖成行地放到这座直焰窑内,一个套一个的,整齐划一、不偏不倚,保证它们受热均匀,需要一定的技术。因王老年纪大,现在装窑都是他的侄子做,其他人做的只是往他们手上递坯。

上午装完窑,窑工们各自散去,只等下午点火烧窑,然后开始一昼夜颠倒的劳作。当窑火点燃,窑炉内会发出噼里啪啦的响声,这是陶泥中的水分被蒸发的声音。这时的火候掌握很关键,王国道老人会通过声音大小与频次判断火候,依照老人的判断旁人则随时增减火势。这门独门绝技会的不多,现在只有他和侄子会。当声音渐无时,可以打开一方砖大小的观察口仔细观察陶器烧的红透情况,当里面的陶器全部烧熟后,就可以打开窑炉顶端的两片瓦块,进行放气。这两片瓦片叫做放气口,打开时要一点一点进行,不能急,否则热气出得太快,里面的陶器会炸掉。待热气放完,再等一日降温,就可以开窑出陶了。

“别看这花盆不好看,养花不烂根,浇水不渗水。除了我的窑,全省找不出第二家。”王国道老人说起自家烧制的花盆,就像夸自己的孩子。

王国道老人的砖窑在村里地头间,自古兴建,到现在只剩下这孤伶的4座,能用的也只有两座。与此相比,兴旺之时的西窑头村是“家家有炉、户户制陶”,北京、上海、青岛各地都能见到村里出品的陶器。那时各家争相扩建窑炉,日夜更替烧窑,村里常见的就是烟波浩渺的壮观场景。

与其他家的窑炉不同,王国道老人的砖窑窑炉炉肚很粗,三米的窑炉内径要比别人家的多出半米;窑炉出烟口也高也细,窑火温度上得快又稳。王国道老人没上过学,自小就是跟着父亲学烧窑手艺,但他是个爱动手、爱动脑筋的人,不然他的民窑也不会坚持到现在。凭着这份心灵手巧,王老家的窑炉自老一辈就是村里烧得最旺的,当然也是收入最高的。但随着经济的发展,人们的需求在变化,机械代替手工,民窑的炉火烧的次数也越来越少。

“普通一个小花盆卖两元钱,光雇人的人工费就要七毛,加上原材物料,挣不了几个钱。如果我跟孩子们出去打工,一年也能挣两万多块。现在全家多数人都在烧窑,一年不过挣万把块钱。”王国道老人不愿多算经济账,他想得最多的是让侄子尽快掌握全套手艺,把接班人培养出来。“再往后没有传人的话,教给别人也行。不为别的,我只求能把这门手艺传下去。”