“废墟”里的传奇故事

谢浩

(广东工业大学,广州 510090)

“废墟”里的传奇故事

谢浩

(广东工业大学,广州 510090)

0 引言

土耳其,一个横跨欧亚大陆的国家,它既神秘又陌生。几千年来,赫梯帝国、波斯帝国、罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼帝国先后进驻此地,现在随处可见千年古城和罗马古遗迹。当我真正走进它时,发现其神奇远远不止这些。这里有浪漫的爱琴海,有极富外星球感觉的地貌,还有热气球、棉花堡、可口美食等等。在这里,伊斯兰教与东正教并立,东西方文化碰撞出精彩的火花,推动着人类社会向前发展。试问,有哪个国家包容如此多的神奇元素呢?

作为建筑人,我踏上了这块古老的土地,致力于搜寻历史的痕迹。发生在两河流域小亚细亚的故事实在是太多了,有来自真实记载的、神话传说的,甚至有来自浪漫诗歌的,都在编织着动人的神话。几千年历史和文化的沉淀让“废墟”的空气充满了久远厚重的味道,犹如陈年佳酿,轻轻地抿一口,便会蔓延到身体的每一根神经之中。

1 特洛伊遗址

特洛伊遗址位于土耳其达达尼尔海峡的恰纳卡莱省,它是古希腊时代小亚细亚西北部的城邦。罗马帝国时期、奥古斯都曾在此建都,直至君士坦丁堡建成后于拜占庭帝国时期才走向衰落。据考古研究,此城毁于公元前13世纪。然而,在它被发现前一直都被视为一个虚构的城市。1871年,传说中的特洛伊城被一个德国人重新发现(见图1)。经过众多考古学家的长期发掘,特洛伊的大致风貌逐渐显露:这里重叠着多个时期的古城,其中1~5层相当于青铜时代早期,第6、7层属青铜时代中、晚期,第8、9层属于早期铁器时代。其中被命名为“特洛伊Ⅶ”的遗址,就是荷马史诗时期的特洛伊城。1998年,特洛伊遗址被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》。

图1 特洛伊遗址

图2 特洛伊木马

诗人荷马创作了两部西方文学史最重要的作品《伊利亚特》和《奥德赛》,其中的特洛伊战争就是以该城为中心的,它叙述了跌宕起伏的“特洛伊木马”故事。话说特洛伊王子到希腊斯巴达王宫作客,受到盛情款待。然而,他却拐走了国王麦尼劳斯的妻子海伦。麦尼劳斯及其兄弟决定讨伐特洛伊,但由于其城池坚固,攻打了十年都未能如愿。最后,英雄奥德赛献计,让士兵假装登上战船撤退回国,并故意在城外留下一具巨大的木马(见图2)。特洛伊人不知是计,把木马当作战利品拖进城内。当晚,正当特洛伊人欢庆胜利的时候,藏在木马中的30名士兵悄悄溜出,打开城门,放入了早已埋伏在城外的希腊军队,结果一夜之间特洛伊便化为废墟。虽然该城几经沉浮,再也无法呈现出当年的辉煌,但是它留下的遗址已足以让我一睹其昔日的荣光。

2 以弗所

可以说,没有到过以弗所就等于没有游过土耳其,我终于置身于这个圣经中经常提及的地方。以弗所实在是太出名了,不仅因为它是人类历史上失落的古城之一,还因为其特殊的宗教地位。《圣经》中有以弗所书,相传以弗所是圣母玛丽亚最后的安身之所,也是当时世界上首屈一指的古希腊古罗马城邦。罗马帝国第二任皇帝下令重建城市,导致现在看到的以弗所遗址还保留着许多古罗马精美的遗迹,当然也融合了古希腊的风格。比如,柱子外形比较简单的建筑属于古希腊风格,柱子上有凹凸纹路的建筑属于古罗马风格。所有这些,我都曾在建筑史或美术史的书中阅读过,现在终于见到了实物,我非常激动(见图3、图4)!

图3 现代人与以弗所废墟

图4 精美的哈德良神殿

图5 商业广场及南门

图6 塞而瑟斯图书馆

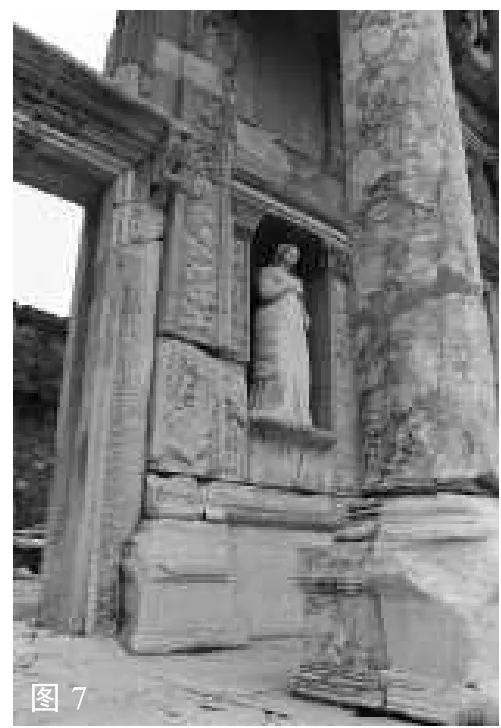

图7 塞而瑟斯图书馆柱子细部

图8 以弗所大剧场

图9 古代世界最大的剧场之一

从城市规划的角度来看,以弗所布局明确,设施齐全。我顺着大路往前走,近距离观赏这个“废墟”,优美的造型、精湛的技艺、富于生命力和表现力的艺术作品,反映了古代劳动人民的聪明才智。图书馆、音乐厅、议政厅、通天大柱和入地残墙均屹立于街道两旁,还有曾经盛极一时的阿特米斯(月神)神庙(见图5)。虽然它们都已是断壁残垣,但曾经的繁华仿佛历历在目。时间可以风化斑驳的建筑,却留住了一个个赞叹不已的表情。比如,雄伟的塞而瑟斯图书馆看上去保存得比古罗马同类型的遗迹还要完好。这座两层建筑是当时世界上第三大的图书馆,尤其是历经了千年风霜的16根石柱,依然撑起着历史的重任(见图6、图7)。再比如,大剧场虽然经历过强烈地震的洗礼,但丝毫没有影响它的气势。剧场有25 000个座位,在没有扩音系统的年代,坐在最上层的听众也能清晰地观赏到底层舞台上的表演。我居高临下地望着舞台,内心似乎一下子被清空了,只能静静地体会着它的壮观(见图8、图9)。我从神庙的石阶上去,看见了公厕旁边有一个浴场,其建筑风格美观大方,据说许多伟大的哲学讨论都是在浴场内完成的。浴室有统一的排污设施、下水道和给排水设施。写到这里,我不知如何继续勾勒其历史线条了,也很难娓娓道出其中的奥秘。我对这段历史颇感兴趣,也为古城的覆灭唏嘘不已。

以弗所确实是诉说故事的地方,据说世界上第一则广告就是在以弗所诞生的。以弗所以前是一个港口,有很多船只在此靠岸,而男性船员产生了强烈的生理需求。商人们就利用这个商机,开设了妓院。令人匪夷所思的是,图书馆里有直接通往妓院的地下通道,读完书就可以直接过去了,简直就是史上最情色的图书馆。大理石地面上雕刻着世界上最早的广告:一个脚印、一个女人头像、一枚硬币和一颗心。大概的意思就是带上金钱,顺着脚指的方向,即可到达寻欢作乐之处。为了避免未成年人进入妓院,就用成年人脚印的大小来衡量年龄。另外,以弗所的小猫也闻名遐迩,它们在遗址的各个角落闲庭信步,在那些千年遗迹之间上蹿下跳,累了就蹲着晒晒太阳或者睡睡觉。它们面对熙熙攘攘的游人和长枪短炮,摆出一副泰然处之的模样。它们似乎才是这个地盘的主人,有学者形容这些是古罗马的猫,它们一代一代地在这里繁衍生息(见图10)。

图10 以弗所的小猫

3 露天博物馆

图11 卡帕多西亚露天博物馆

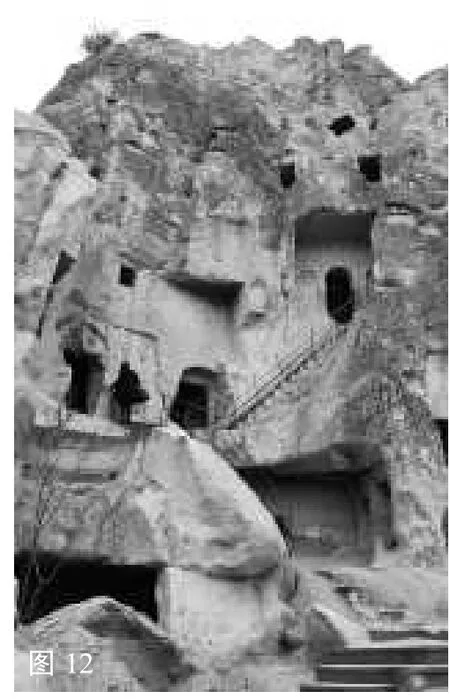

图12 立体城堡

图13 山中洞穴

图14 圣经故事壁画

在卡帕多西亚地带,延绵不断的火山岩群经历了漫长的风化过程,呈现出奇特的烟囱岩形态和迷离色彩。形成的原因是南部的埃尔吉亚斯山和哈桑山曾经是活火山,火山爆发的岩浆和岩灰冷却后形成厚厚的凝灰岩,再经过暴晒和风霜雨雪的侵蚀,就产生了今天所看到的千姿百态的岩石,有壁立千仞的悬崖,有蜿蜒数十里的褶皱,更多的则是像蘑菇、树桩、尖塔一样的石笋和石柱,简直就是一个露天的奇石博物馆!罗马推崇多神教,对纪元初在巴勒斯坦地区兴起的基督教进行残酷镇压。基督徒为了躲避迫害,以著名使徒圣保罗为代表的第一批信徒离开了耶路撒冷,来到了地势险要但是适于躲藏的卡帕多西亚,开凿出山中洞穴和地下城市。放眼望去,露天博物馆就建造在各个岩石山中,洞穴层层叠叠,延续千年。教堂、卧室、厨房,甚至墓地一应俱全,还有瞭望塔,俨然就是一个立体城堡。在这里,我还看到了许多圣经中提及的故事的壁画,虽然大多数都被损坏了,已看不清具体内容,但是还是能想象基本样貌,知道是重点描述耶稣及四福音书的作者等内容(见图11~图14)。这里的山路是陡峭的,人们只能踩着旁边的岩石攀爬。公元4世纪初,广泛传播的基督教形成了一股强大的政治力量。君士坦丁大帝及其继任人提奥多西皇帝意识到,基督教是可用来巩固帝国统治的一种新兴力量。因此,他们改变了政策,宣布宗教信仰自由,后来又将基督教定为国教。

4 地下城

据考证,卡帕多西亚地下城最早是赫梯人在3 000年前修建的,后来也成为基督徒的避难所。当时,人们将所有的地上生活都转移到洞穴里,深达数十米,纵横交错。我还能依稀辨认出里面的生活设施,哪里是居室、厨房、酒窖、教堂、马厩和仓库?哪里是水源或者饲养牲畜甚至是存放尸体的地方?还有利用杠杆原理推动的几吨重的巨大圆石门、遍布各层的天然通风系统、机关暗道和用于长矛刺杀敌人的孔洞,使地下城固若金汤。洞穴内的通道迂回曲折,幽暗狭窄,人们走在地下走廊和石头房子里,必须猫腰屈膝才能蹒跚通过。面对这么一个复杂的生活机制,我只能击节叫绝了(见图15~图18)!

如果将虔诚的教徒们放入取景器内,那么如何去理解来自宗教的幸福感呢?人虽渺小,却是平等的,都是真主的顺从者。在蓝色苍穹下,各自完成念礼课朝、驾驭自由意志、维护天地平衡,这就是安拉授以的宿命。面对如此庞大恢弘的地下城市群,我不禁产生试图探索其中未解之谜的冲动。比如,这些匪夷所思的工程究竟是如何建造的?当年究竟耗费了多少人力物力才挖掘的?挖出来的泥土又丢弃何方?这里的土地贫瘠,水源匮乏,就连树木也难于生长,他们在极度恶劣的环境下是如何适应地下生存条件的?

图15 卡帕多西亚地下城

图16 基督徒的避难所

图18 几吨重的巨大圆石门

5 结语

旅行总会给人带来惊喜。我曾经看过这样一段话:“旅行会让人谦卑,你会知道地球之大,永远有着与你截然不同的人、事、物在地球的彼端发生。见的世面广了,也就不会把自己局限在小格局里,不再愤世嫉俗,与人为敌。所以,旅行永远是最好、最有效的心理治疗。”我把最美好的一段时光留在了土耳其,它曾经是辉煌的东罗马帝国、富强的拜占庭帝国、强大的奥斯曼帝国,它还有神秘的洞穴酒店、庄严的蓝色清真寺和华丽的圣索菲亚大教堂等。

朋友,对于土耳其,如果你不是极度向往,一定是因为与它不曾见面,对它不够了解。毫无疑问,这次土国之行的收获无疑是我历次旅行中最丰富的一次。每当我打开相册回味那段经历时,总会偶尔想起当时对某个地方的历史还未弄清楚,继而设法查阅相关的资料,寻根究底的追究相关的信息(包括地理、文化、历史、建筑和宗教等)。朋友,土耳其真的很值得去!那里不一定激情澎湃,但却是情感暗涌。它能让人停留在某一隅时光里,直面古建遗址,品味历史文化,无需再用墨水描绘其中的细节,美景已长留心中。

谢浩(1962),男,广东新会人,副教授,副系主任,就职于广东工业大学建筑与城市规划学院建筑学系,主要从事建筑技术、环境设计的教学及研究工作。

10.3969/j.issn.1673-1093.2015.08.010