西方农业合作社演化对我国农民专业合作社异化的启示※

谭银清王钊陈益芳

西方农业合作社演化对我国农民专业合作社异化的启示※

谭银清王钊陈益芳

我国农民专业合作社在快速发展的过程中出现了较为严重的“精英俘获”和“假合作社”等异化现象。该文通过对西方农业合作社发展进程的追溯,认为现阶段我国农民专业合作社的异化有其历史必然性,据此提出对我国农民专业合作社的发展须宽容但不能放纵,关键是要加强对合作社的“资本”输入和制度供给。

农民专业合作社西方农业合作社发展进程与启示

近几年来,我国的农民专业合作社获得了快速发展,据农业部统计,截至2013年12月底,全国依法登记注册的农民合作社达98.24万家,同比增长42.6%;实际入社农户7412万户,约占农户总数的28.5%,同比增长39.8%。但也暴露出一个非常严重和突出的问题就是合作社的异化。这具体是指合作社在运行过程中偏离其性质规定的一种状态,主要表现在:①“假合作社”。即合作社在运行过程中名实分离,甚至与“真合作社”争夺国家的扶持资源并挤压“真合作社”,数量之大几乎占到合作社总量的80%(潘劲,2011)。②精英俘获。在股权结构上一股独大,利益分配上“大吃小”,少数核心社员控制主要的剩余控制权的现象导致合作社并不会真正带动小农,也不能改变小农的社会市场地位,反而会强化小农的弱势地位。

那么合作社的异化到底是世界合作社发展进程中的普遍现象还是中国合作社发展进程中的特有问题?西方合作社的演化历程能对规范我国农业合作社的发展提供哪些启示?本文拟从历史和现实两个维度对西方合作社的演进进行追溯,以期对以上问题解答提供借鉴。

一、西方农业合作社演进的历史阶段

从时间上看,西方国家农业合作社的发展大致可以划分为初创萌芽、快速发展、联合发展等三个阶段。

1.初创萌芽阶段(19世纪初至1895年)

18世纪中后期,工业革命开始在欧洲兴起,在极大程度上解放和推动生产力发展,也使得社会生产的市场化和组织化程度越来越高,农民发现单个力量在强大的资本和市场面前显得不堪一击,开始自发地组织起来,农民合作社开始在西方国家萌芽。1844年“罗虚代尔公平先锋”在英国建立并提出了七条著名的合作社原则,极大地促进了当时欧洲乃至北美的农民合作运动。但总体上看,这一时期的农业合作社虽然发展较快但规模较小、业务单一,且主要以区域性合作社为主;政府对合作社采取既不支持也不干预的立场,大都以失败告终。1895年,国际合作社联盟(ICA)在伦敦成立,将“罗虚代尔”七项原则确立为合作社的行动指南,迎来农业合作社的快速发展。

2.快速发展阶段(1895年至二战前)

工业革命极大地促进了科技的进步,西方的农民合作运动如火如荼地开展起来,进入了高速发展阶段。在数量上快速增加。德国的农业合作社从1895年的10600家增加到1920年的41000家,增加了近3倍;美国的农业合作社从1915年的5424家增加到1930年的12000家,增长了1.2倍,社员数量亦从651186户增加到310万户,增长了3.76倍。

在这一时期,政府开始意识到农业合作社对社会经济发展的重要作用,从政策和立法上给予了农业合作社大力支持。在法国,1920年法国政府颁布了《相互信用和农业信用合作社法》,承认了农业合作社的独立性,在美国,1902年“农民联盟”(The National Farmers'Union)成立,1919年美国“农场局”(TheFarm Bureau)建立,这两大组织不但为农业合作社提供直接的技术服务,还间接推动了美国农业合作社的立法,为美国农业合作社的发展做出了巨大贡献。美国国会于1922年通过了《凯普-伏尔斯蒂德法》(Capper-Volstead Act),这一法案号称美国农业合作社“权利法案”。该法案规定,农场主通过合作社进行集中销售的行为可以得到反托拉斯法的豁免。

3.联合发展阶段(二战后至现在)

二战后,战争中饱受创伤的不少西方国家需要快速恢复农业生产,战时被抑制的需求在战后开始释放出来,这为西方农业合作社的发展带来了新的契机。尤其到了上个世纪80年代中期,全球化背景下的西方农业合作社的市场环境发生了深刻的变化。

①技术创新。科技进步尤其是生物科技的创新能有效降低生产成本,增加产品利润,提高农业生产效率。生物技术企业利用自身的技术优势和资本优势不断对农业生产的各个环节进行整合,竭力排斥农业合作社进入该领域。农业合作社不得不重新定位自身在产业链中所处的位置。

②消费者变化。农产品市场由卖方市场变为买方市场,市场竞争非常激烈,能否为国内外消费者提供物美价廉的商品成为市场竞争成败的关键。因此农业合作社唯有通过整合价值链,降低交易成本,生产出附加值更高的产品才有可能在竞争中胜出。

③农业工业化。农业工业化进程的推进给传统的农业生产带来了巨大挑战。在现代农业生产体系中,超市、大卖场等销售终端逐渐取代供应商成为供应链的主导力量。同时销售终端通过契约不断对农产品供应商、加工商、运输商、分销商等各环节进行整合,作为农产品供应商的农业合作社在供应链中的优势和重要性不再凸显。农业合作社唯有寻求资本合作、扩大规模,不断向农产品价值链的上游整合,才可能在激烈的市场竞争中生存发展。因此二战后西方国家的农业合作社虽然总体数量上缓慢减少,但是业务规模不断扩大,营业额稳步攀升,西方农业合作社进入了联合发展阶段。

二、西方农业合作社的结构演变

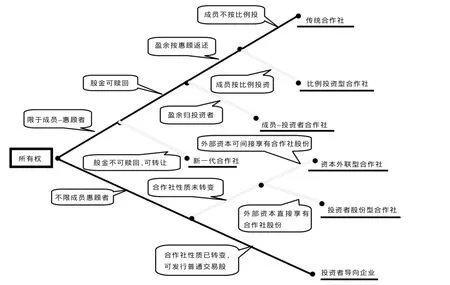

这时,农业合作社在结构上发生变化。Cook(2004)以合作社的所有权和控制权为核心,以传统农业合作社与“投资者导向企业”(IOF)为两级,将西方农业合作社分为五种类型(如图1所示)。

图1 合作社的五种类型

1.成员按比例投资型合作社

成员按比例投资型合作社是合作社按社员对合作社的使用比例为出资依据而建立的一种非传统型农业合作社。在该类合作社中,社员的资本信用可进行内部转让,但不能增值也不可赎回。成员按比例投资型合作社在保留了传统农业合作社特征的同时又在一定程度上解决传统合作社的资本约束问题。

2.成员-投资者合作社

成员-投资者合作社的所有权仅限于作为惠顾者的社员,社员对合作社的所有权不可转让,也不可赎回。合作社依据社员的出资额分配盈余,并通常通过分红股和股份增值来实现社员剩余索取权的增值。该类型合作社在实际运作中又包含了发行参与股(Participation Units)、发行合作社资本股(Cooperative Capital units)、发行可赎回优先股等三种扩股方式。发行参与股1991年兴起于荷兰的奶农合作社,由合作社社员自愿购买,其票面价值通常由合作社委员会确定。合作社规定该股票不能转让,也不享有投票权,但能赎回且能分享所有权增值收益;2001年参与股在此类合作社中成为“强制型购买”股票。发行合作社资本股兴起于澳大利亚,1992年澳大利亚《新南威尔士州合作社法案》引入合作社资本股以促进合作社融资,由社员自愿购买,该股票虽然利率固定,但能优先于社员惠顾额分享合作社的利润。可赎回优先股一般具有固定利率,在权益上与参与股相类似。

3.新一代合作社

美国的新一代合作社兴起于20世纪70年代。该类型合作社首先根据经济规模决定其投资规模,进而确定股本总量以及需接收的社员数量;然后通过股金筹集机制募集资金,社员通常根据与合作社的交易数量购买股金,合作社对社员的股金购买数量设有上下限要求,一般要求每个社员承购5000-15000美元之间的股金,社员不允许退股,但能自由转让。新一代合作社的盈余按社员与合作社的农产品交易量为依据进行分配。由于交易量与社员的出资额相联系,而按交易量分配盈余也就是按社员的股份分配。这种交易份额制使盈余分配与投入资本相结合,实现了按劳分配与按资分配相结合。

4.资本外联型合作社

资本外联型合作社主要通过建立战略联盟、信托公司或者公众持股的子公司来寻求外部资本联合。建立战略联盟是合作社间接获取外部资本的一种方式,通常先由合作社设立控股公司,然后通过该控股公司投资到合作社的下游企业,这样合作社既能保证货源、维持价格优势,又能将所获利润作为合作社的外部资本来源。合作社也可以通过成立独立的信托公司来吸引外部资本,其目的在于减少对合作社利润的留存,增加社员收益。合作社设立子公司的融资方式兴起于爱尔兰,1986爱尔兰一家奶农合作社注资设立了一家子公司,通过该子公司发行股票为合作社获取外部资本。

5.投资者股份型合作社

投资者股份型合作社指由合作社直接向公众发行股票筹资建立起来的一种合作社,具体操作中又包含发行优先股、发行无表决权普通股以及发行投资者参与股三种形式。发行优先股是合作社向特定公众募集资金的一种方式,这类股票虽然不享有表决权和赎回权,但是通常具有固定利率。合作社发行投资者参与股兴起于法国,指外部公众可以采用直接购买合作社股票的方式成为合作社社员。

在以上五种类型的农业合作社中,前三种类型能在保持合作社为社员所有的前提下解决合作社的融资问题,因此合作社的性质并未发生改变;但是后两种形式虽然没有完全改变合作社的性质,但已经在很大程度上突破了传统合作社的原则,越来越逼近“投资者所有导向型企业”(IOF)。

三、西方农业合作社演进的理论阐释

农业合作社的演化形成了以下几类具有代表性的观点。

Cook(1995)将农业合作社的演进周期概括为初创期、成长期、联合发展期、产权调整期以及合作社消亡或异化期等五个阶段。Cook认为当传统合作社渡过了初创和成长期以后,合作社为了进一步扩大规模、增强市场竞争能力,会产生强大的资本需求,但是外部资本的引入必然会使合作社原有的产权边界变得不清,产权不清不但会严重影响社员的投资积极性,而且还会诱发合作社“搭便车”现象。为了克服这一现象,合作社就必须进行产权调整,而产权调整的结果无外乎要么是合作社消亡,要么是合作社转变为IOF或私营企业。

Fulton(1995)从产权理论视角对合作社的演化进行了阐释。Fulton注意到在传统价值链中,处于产品供给环节的农业合作社在农产品价值链中居于核心地位;但随着农业工业化尤其是生物科技的发展,农产品生产开始让位于农产品加工或生物技术等活动,农业合作社在农产品价值链中退居次要地位。合作社为了保持自己在价值链中的重要地位就必须向价值链上游整合,而价值链的整合必然会引起合作社结构的变化。

Bager(1996)借用生物学的“种群生态说”理论对合作社的演化进行了解释。Bager指出作为社会经济中的一个正式组织,合作社在其初创发展阶段具有天然的“模仿同形”(mimetic isomorphism)倾向以使得合作社与其他的组织结构譬如IOF相区别;但是随着合作社的进一步发展,合作社内部的成员异质性会随之增强,这时合作社的“模仿同形”倾向就会逐渐减弱而“反同构性”(noncongruent isomorphic)压力逐渐增强。这一变化过程最终会导致合作社向IOF方向演化。

Harte(1997)根据交易成本理论和代理人理论指出,一方面市场开放度和透明度的提高可以有效降低农户直接同市场交易的成本,另一方面合作社规模的扩大反倒会增加合作社的内部交易成本。因此在市场变得越来越开放、越来越透明的条件下,合作社的交易成本优势会逐渐丧失,最终导致农民合作社向IOF发展。

Holmström(1999)比较了在资本市场不断创新,资本市场自由化程度越来越高的条件下,合作社与IOF这两种不同的治理结构的投资效率。研究发现,由于合作社的股权在二级市场上缺乏可交易性,这使得合作社的投资组合难以实现最优化;同时他还发现合作社的集体决策机制会导致投资决策无效率。因此合作社向IOF转变有利于提高合作社的投资组合效率。

Hogeland(2006)从“经济文化学”的视角解释了合作社向IOF的演化。Hogeland指出,传统型农业合作社往往以社区为主,社员同质性较强,合作社的文化与“守望互助”的社区文化能很好地契合。但是随着合作社规模不断扩大,社员异质性不断增强,合作社的目标开始变得多元化,合作社内部各主体之间矛盾不断加剧,矛盾冲突会瓦解传统合作社的“信任、互助”文化并最终导致其向IOF发展。

四、西方农业合作社的演变对我国合作社异化的启示

1.对合作社的异化要宽容但不能放纵

通过对西方农业合作社发展历程的追溯,我们不难发现合作社演化乃至异化不仅是农业合作社发展的一般规律,更是合作社发展的历史趋势,是农业合作社不断进行环境选择的必然结果。传统合作社遵循的“入社自愿”的进入机制,“一人一票”的民主决策机制,以及“按惠顾额返还盈余”、“资本报酬有限”的收益分配机制,必然会给合作社带来“搭便车问题”、“决策效率低下问题”、“眼界问题”、“投资组合问题”,以及“机会主义问题”等一系列问题。而这些问题在传统合作社的框架下不可能得到很好地解决,“变”是传统合作社谋求发展的唯一出路。

因此对待我国农业合作社的异化我们应该保持较为宽容的态度,要意识到西方的农业合作社发端于市场发育相对成熟,法律制度相对完备,农民合作意识相对较强,成员异质性相对较小的环境条件下,即便是在这样较为适宜合作社生长的土壤条件下,西方的农业合作社依然会发生异化现象。那么在我国现阶段市场经济还不太成熟,法律制度还有待健全,农民合作意识和合作意愿都还有待提高的条件下,农民专业合作社发生“漂移”是完全可以理解的。

必须强调指出的是,对合作社异化应该宽容但决不能纵容,意即我国农业合作社的发展必须走一条“先发展,后规范”的中国特色之路。也许学界目前的首要任务并不是探讨合作社该不该异化的问题,而是应该通过科学调研,对合作社异化的“度”进行清晰地界定。

2.加强对合作社的资本输入

通过西方合作社的演进分析,我们可以发现资本寻求是传统农业合作社演化的关键诱因。全球化以及农业工业化使得传统农业合作社生存的经济环境、制度环境、技术环境以及文化环境都发生了深刻的变化,作为产品供应商的传统农业合作社在新的价值链中处于劣势,于是合作社只有扩大规模,向价值链上游整合才能维持其竞争优势。价值链的整合必然会激发合作社对资本的需求,而新资本的引入又势必会导致合作社资本结构和治理结构的转变;尤其当合作社选择向外部公众寻求资本时,合作社就有可能演化为IOF。

应该看到资本在我国农村合作社的语境中具有更广阔的外延,它不仅仅指货币资本,也包含物质资本、人力资本、社会资本等。在某种程度上,我国农业合作社的异化也正是源于农村资本的匮乏,例如农村货币资本的匮乏容易导致“大户领办型”和“企业领办型”合作社;而人力资本和社会资本的匮乏则容易产生“能人领办型”和“村干部领办型”合作社,这样一些合作社虽然确实也提高了农民收入,但它们在实践中往往容易削弱普通农户的主体地位,发生“一股独大”、“内部人控制”的现象。因此政府应考虑加强对合作社的资本投入,对那些发展规范、效益较好、带动能力较强的合作社在加大资金扶持的同时一定要加强人力资本投入,培养适合中国国情的合作社企业家。

3.完善立法,加强制度供给

纵观西方国家农业合作社的演进,虽然西方合作社在治理结构上发生了较大变化,少部分合作社甚至演变为“投资者导向型”企业(IOF),但西方合作社的主流依然能恪守“使用者所有”、“使用者控制”以及“按使用分享剩余索取权、资本报酬有限”的核心质性规定,这在一定程度上得益于西方有较为完备的合作社立法。而就我国目前的实际情况来看,我国关于农民专业合作社的立法还很不完善,合作社立法的滞后一方面让一些“假合作社”钻了空子,另一方面又给一些“真合作社”的发展带来了一定的困难,因此加强和完善关于合作社的立法工作,已经到了刻不容缓的地步。

1.楼栋、孔祥智:《农民合作社成员异质性研究回顾与展望》,《华中农业大学学报(社科版)》2014年第3期。

2.熊万胜:《合作社:作为制度化进程的意外后果》,《社会学研究》2009年第5期。

3.张颖、任大鹏:《论农民专业合作社的规范化——从合作社的真伪之辩谈起》,《农业经济问题》2010年第4期。

4.潘劲:《中国农民专业合作社:数据背后的解读》,《中国农村观察》2011年第6期。

5.张晓山:《农民专业合作社规范化发展及其路径》,《湖南农业大学学报(社会科学版)》2013年第4期。

6.邵科、徐旭初:《成员异质性对农民专业合作社治理结构的影响——基于浙江省88家合作社的分析》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2008年第2期。

7.冯小:《中国合作社异化的乡土逻辑》,《中国农村观察》2012年第2期。

8.徐旭初:《再论在成员异质性中进行合作》,《中国农民合作社》2014年第7期。

9.张红宇:《把合作社规范化建设摆在更加突出的位置》,《农民日报》2014年9月16日。

10.Michael Prinz.German Rural Cooperatives,Friedrich-Wilhelm Raiffeisen and the Organization of Trust 1850-1914.III IEHA Congress Buenos Aires,2002(7).

11.石秀和著:《国外合作社简介》,中国商业出版社出版社1989年3月版。

12.黄祖辉、徐旭初:《基于能力和关系的合作治理:对浙江省农民专业合作社治理结构的解释》,《浙江社会科学》2006年第1期。

13.Fulton,M.The future of cooperatives in Canada:A property rights approach.American Journal of Agricultural Economics.1995(77):1144-1152.

14.Bager,T.Organisations in sectors.Explaining the dissemination of populations of formal organization in economic sectors–bridging rational choice and institutional approaches.Esbjerg,Denmark:South Jutland University Press,1996.

15.Harte,Laurence N.“Creeping Privatisation of Irish Cooperatives:A Transaction Cost Explanation,University College Dublin,Dublin,Ireland,2003

16.Holmström,B.The future of cooperatives:A corporate perspective.Finnish Journal of Business Economics,.19997(4):404-417.

17.Hogeland,J.A.The economic culture of U.S.agricultural cooperatives.Culture&Agriculture,2006(2):67-79.

[责任编辑:徐元明]

F306.4

A

1009-2382(2015)05-0000-05

谭银清,重庆邮电大学移通学院讲师、博士生;王钊,西南大学经济管理学院教授、博导;陈益芳,重庆邮电大学移通学院教师(重庆405120)。

※本文系国家自然科学基金面上项目“农业经营新模式对增进与分享规模经济的作用机理研究”(项目编号:71473205)成果。