流动的空间

——论大型音乐舞蹈诗《千古风流》的舞美设计

■李健

流动的空间

——论大型音乐舞蹈诗《千古风流》的舞美设计

■李健

舞美呈现的视觉冲击力在一部剧中所占的分量和创新点如何,如今已成为衡量该剧能否打动观众的一把标杆。我国著名的戏剧家焦菊隐就曾经说过:“一出戏的演出成功,舞台美术几乎是起着一半的决定性作用。”作为扬州建城2500年的献礼剧目大型音乐舞蹈诗“千古风流”以恢宏的场面、唯美的舞台落下帷幕,深深地烙印在观众的记忆中,演出大获成功。欢庆之余,我为这台节目的舞美设计的样式感到赞叹和钦佩。这台节目之所以演出成功,无疑,舞美发挥了不可替代的关键作用。

纵观大型音乐舞蹈诗“千古风流”整台演出的舞美,全部是在表演中“流动”变换,来改变舞台空间的调度。这样灵活多变的空间转变既符合剧情的发展又显得唯美、大气,既有浓厚的人文气息又有典雅、古朴的时代脉搏。具体而言,导演采用“穿越”式的手法,以一个小男孩“穿越时空”为主线,通过他的眼睛向观众展现2500年以来的扬州发展历史,从吴王夫差开邗沟筑邗城到隋炀帝开凿大运河再到清代的扬州八怪,从近代的扬州文人骚客到弄堂渡口的市井文化等等。可谓故事感很强,文化内涵很深,时间跨度也很长。

担任这台音舞诗的舞美总设计是中央戏剧学院舞美系边文彤教授,本人也有幸协助参与整台演出的设计和制作。我认为“流动”二字是对整台演出的舞美空间最好的诠释。从演出开始的“隋炀帝龙舟下江南”到结尾的“好一朵茉莉花”,无不在“流动”的舞美环境中加以展示。音乐舞蹈诗“千古风流”的舞美流动性体现在以下几个方面:

一、舞台搭建从基础部分到舞台空间互为“流动”

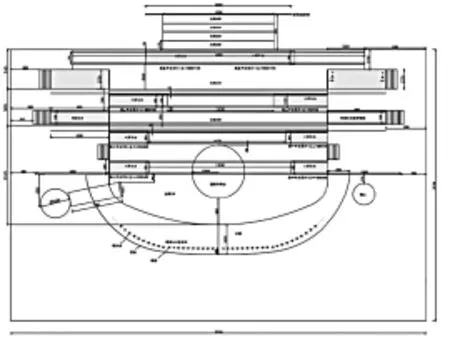

音舞诗“千古风流”的舞台是在体育馆内暴露式的搭建,几乎占据了整个体育馆的内场,在进深23米的舞台上内置5道通长的大屏轨道,在舞台的前区,也内置一个直径8米的可升降可旋转的升降台。为整个演出提供大屏景片及前区表演相互流动的基础保障(如图)

舞台搭建模型

舞台搭建平面图

二、精美的视频制作与大屏造型搭配“流动”

“千古风流”除了舞台搭建从基础部分到舞台空间互为“流动”呈现亮点,精美的视频制作与大屏造型搭配流动也是亮点之一。该亮点旨在使观众感受强大的视觉冲击力,让观众的视野在古代与现代间来回“流动”。

在音舞诗“千古风流”剧目中,舞美景片与视频的配合达到了极致,根据剧情的需要,多块大屏来回移动,移动后重新组合的舞美样式与视频相互协调映衬,瞬间整个舞台的空间发生极大变化。比如“拔根芦柴花”一段表演,舞台下场口前表演区两道大屏同时移动到上场口,与上场口的两块大屏合并,此时的视频画面是一望无际的芦花画面,再加之下场口演员手推芦苇道具的表演,整台画面立刻把观众带进开阔而又诗意的芦苇荡中。(如图)

“拔根芦苇花”场景

再比如“市井”一段表演,大屏景片未动,只是视频变化成扬州东关古街景,顷刻间,热闹、繁华的扬州市井图栩栩如生展现在观众面前。(如图)

“市井”场景

这时的舞台空间是大屏景片与视频最完美的视觉结合效果,更是景片、视频、演员三者相互“流动”才能完成空间的转换。

三、威亚的运用呈现舞台空间的三维“流动”

威亚的运用如今在各种演出中已是习以为常的事情了。在音舞诗“千古风流”剧目中,威亚不仅完成演员在高空的各种舞蹈动作,同时也多点位吊装舞美景片在空中移动,加之斜纱幕上赋予的3D投影,观众的视觉在得到极大满足感的同时也使舞台转变成三维的表演空间,延伸并拓展了舞台的空间。(如图)

“修禊”场景1

“修禊”场景2

我认为,这也是整个演出中最精彩、场面最壮观的章节了。

四、大型道具的使用点缀舞台空间“流动”

大型舞剧需要有大型道具,才能相得益彰。“千古风流”由于大型道具的使用,既增强了整体剧目的亮点,又是整台舞美“流动”空间的点缀,大大增强了舞台表演气势。

这台剧大型道具运用的例子是很多的。比如,剧目演出开始,在表演区的后区,隋炀帝的庞大的龙舟从下场移动到上场,气势壮观恢宏,既有帝王的霸气也是舞美空间流动的点缀。(如图)

“隋炀帝下江南”场景

又如,鉴真东渡船在升降旋转台上的前后、左右的摇晃,体现出鉴真东渡的艰辛、不畏困难,不达目的决不罢休的坚韧气概。更是突显大型道具的运用在特定时段能使舞台美术的空间“动”起来,起到画龙点睛的作用。(如图)

“鉴真东渡”场景1

“鉴真东渡”场景2

再如,结尾的大型道具“茉莉花”,直径7米,随着茉莉花的音乐唱响,它不仅上下移动而且还可以在移动中空中打开、绽放,震撼全场,给整台演出画上完美的句号。(如图)

“好一朵茉莉花”场景

还有,大型喷泉、冷雾的运用不仅加强了水韵扬州的诗情画意,同时也为小船上的扬州弹词、撑船赶鸭的老渔翁提供流动的表演调度空间,对舞美而言,都是流动空间的展现应用。(如图)

喷泉、冷雾效果

扬州弹词表演

总之,音乐舞蹈诗“千古风流”的舞美之所以成功,就是因为它灵活的“流动”舞台表演空间,多变的表演调度,给人以耳目一新的感觉。

通过上述关于“千古风流”舞美设计的分析,我们说其要义还在于探索新的演出空间,营造多变的表演调度,这也是我们舞美工作者的持之以恒的追求。