怒江断裂现今错动速率与地震危险性

王阎昭 王 敏* 沈正康 邵德盛 施发奇

1)中国地震局地质研究所,地震动力学国家重点实验室,北京 100029

2)北京大学地球与空间科学学院,北京 100871

3)Department of Earth and Space Sciences,University of California,Los Angeles,California 90095-1567,USA

4)云南省地震局形变测量中心,昆明 650041

0 引言

怒江断裂带是一条规模较大的区域深大断裂,总体沿怒江流域展布(图1)。近年来,关于在怒江流域是否适宜开展水电开发存在许多争论。反对者认为修建大坝会对当地生态环境造成破坏,导致怒江流域滑坡、泥石流等地质灾害频发,而且怒江断裂存在潜在的地震危险性,在怒江流域修建大坝存在极大的安全隐患。支持者则认为水电开发将改善当地经济条件,怒江断裂的现今活动性很弱,只要大坝不横跨断裂带并采取合理的抗震设防标准就能保证大坝的安全。在这场争论中,怒江断裂的错动速率成为双方争论的重要论据和主要分歧点之一,因此对断裂错动速率的准确估计及其地震危险性评估是回答这一争论的关键。

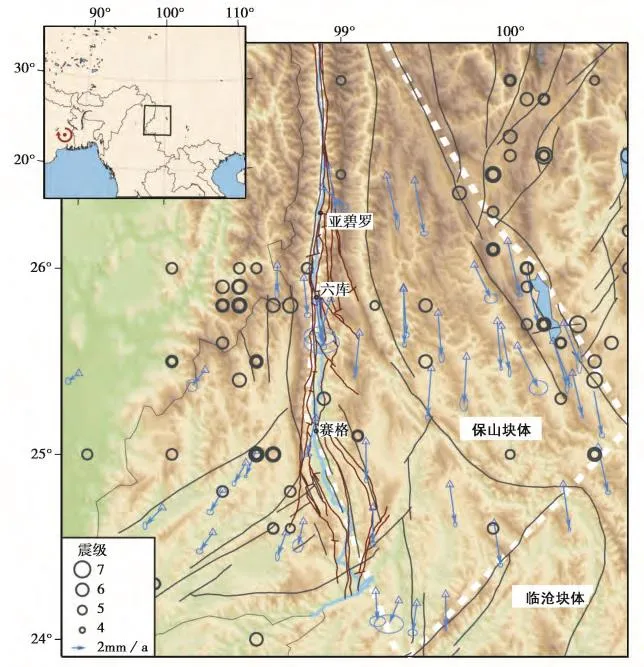

图1 怒江断裂及其周边地区构造和相对于稳定欧亚板块的GPS水平速度场Fig.1 Topography,fault distributions,and GPS horizontal velocity field with respect to the stable Eurasian plate in the adjacent area of the Nujiang Fault.

怒江地区复杂的地形和极端恶劣的工作环境限制了野外地质工作的开展,有关怒江断裂新构造运动的研究成果十分有限,大致的认识是怒江断裂以右旋走滑活动为主(吴根耀,1991;李京昌,1998),由早期的压剪构造转化为晚期的张剪构造(李京昌,1998)。GPS技术的应用促进了地壳形变的监测和研究,前人依据GPS数据取得了一定的认识,但由于数据的不足,其结果很大程度上还是受到研究者主观认识的影响。申重阳等(2002)根据怒江断裂的走向变化将其自北向南分为3段并利用GPS数据得到其右旋走滑速率分别为(3.78±0.8)mm/a、(1.2±0.02)mm/a和(1.82±0.03)mm/a,挤压速率分别为(1.1±0.05)mm/a、(1.11±0.01)mm/a和(1.39±0.01)mm/a;唐方头等(2010)和宋键(2011)基于流动GPS台站的加密观测得到怒江断裂SN走向段右旋走滑速率为2~3mm/a,挤压速率为1~2,5mm/a。上述研究者的估计基本一致,但申重阳等(2002)显然过高地估计了结果的精度,反而降低了其结果的可信度。同时,这些结果认为怒江断裂具有挤压性质,又与地质学研究给出的怒江断裂现阶段张剪构造特征相矛盾。这样的研究现状正是造成对怒江断裂活动性及地震危险性的认识存在分歧的原因之一。

近年来,怒江断裂地区新增部分GPS流动观测点,其中包括中国地震局地震行业科研专项“川滇地区高分辨率运动及形变场与强震地点确定”于2006年布设的跨怒江断裂的流动剖面点和分别于2009年和2011年开始数据采集的“中国大陆构造环境监测网络”区域站和基准站,使该地区台网密度得到较大改善(图1)。本文以怒江地区最新GPS速度场为约束采用剖面投影方法对怒江断裂现今错动速率进行估计,并在此基础上定量估计断裂能量积累情况,从而对地震危险性做出估计。

1 断裂错动速率

本文收集了研究区域内所有可利用的GPS观测数据,所用数据的总时间跨度为1998—2013年,其中用于估算断裂错动速率的4个连续台站数据长度为3~5a,流动台站的数据跨度为3~15a,观测期次为3~9期,每期观测时长为2.5~4d。采用Shen等(2005)的数据处理方法获得无基准的单日解,并通过7参数的相似变换获取全球参考框架下的台站位置时间序列。通过对位置时间序列的拟合估算台站的运动速率,其中连续台站采用闪烁噪声的随机误差模型(Williams et al.,2004),台站速率误差为0.3~0.5mm/a;流动台站的运动速率采用白噪声随机误差模型拟合,但为了削弱观测数据的时间相关性对误差估计的影响,拟合得到的速率误差再放大)倍(Δt为数据的时间跨度),最终各台站的速率误差为0.1~1.2mm/a。需要特别指出的是,台站运动速率的验后误差估计表征的都是数据的内符精度,当其小于先验误差时,直接选取先验误差为估值误差。为突出怒江断裂两侧地壳的运动差异,选取断裂东侧呈现较好刚性运动的保山块体(图2虚线所示范围)为参照系,采用该块体内部GPS台站的运动速度计算得到块体运动速度欧拉极,将与之对应的块体刚性运动从台站水平运动速度中扣除,得到研究区相对于保山块体的GPS水平运动速度场(图2)。这一步骤的重要性在于,只有扣除了GPS速度场中区域块体的刚性旋转成分,才能在后续的研究中避免块体刚性旋转对跨断层剪切与挤压/拉张形变的分析产生影响。

无论是相对于稳定欧亚板块还是相对于保山块体的速度场中,大约在98°~100°E,25°~26°N范围内的GPS站点相对于周边地区相同经度上的站点具有1~2 mm/a西向运动速率。GPS定位的任何误差源都不可能造成这样的区域性系统误差,而通过测站位置时间序列拟合测站速率的方法也排除了站与站之间的相关影响,因此有理由相信这种局部运动差异可能反映了某种构造信息。虽然目前尚不能对其发生机制作出明确解释,但这种差异运动并不影响对怒江断裂带的滑动速率作出准确估计。

考虑到研究区构造环境复杂、断裂分布密集,且本文重点关注对象为怒江断裂,因此不适宜也没有必要采用活动块体、断裂位错等相对复杂的运动学模型开展研究。采用简单的剖面投影方法定量分析断裂现今错动速率更为直观。根据地质调查给出的怒江断裂带分段结果①同375页①。和研究区GPS台站的分布情况,分别在亚碧罗—六库、六库—赛格和赛格以南选取了3条跨怒江断裂的GPS剖面(图2),将断裂两侧台站的速率分别投影到断层走向和倾向上,得到各断裂段位错走滑分量和挤压/拉张分量造成的地表形变分布特征(图2)。

图2 跨怒江断裂GPS速度剖面Fig.2 GPS velocity profiles across the Nujiang Fault.

根据Savage等(1973)提出的断裂位错模型,断裂在震间期造成的地表形变场可以简单地由锁定层的闭锁和锁定层以下的稳定滑移来模拟,其地表形变场的跨断层剖面则可由一条反正切曲线来近似地表示。由于GPS剖面数据有限,同时反演断裂错动速率和断层锁定深度可能会在一定程度上造成结果的不稳定,因此依据马宏生等(2008)的地震重新定位深度结果将断层锁定深度设定为15km,而仅反演怒江断裂各段的现今错动速率。反演结果(表1)显示,怒江断裂各段由北至南右旋走滑速率分别为(4.7±0.8)mm/a、(6.4±1.1)mm/a和(4.3±0.3)mm/a,拉张速率分别为(3.9±0.6)mm/a、(5.6±1.1)mm/a和(4.5±0.3)mm/a。这一结果所反映的怒江断裂活动性与该断裂所处的构造背景和地质学研究结果具有很好的一致性。在印度板块的推挤作用下,青藏高原东缘物质向E—SE方向挤出,绕喜马拉雅东构造结发生顺时针旋转,导致处于这一“地壳流展”运动西边界带内的怒江断裂发生右旋剪切运动;与此同时,印度板块的东向下插所造成的缅甸弧地区的弧后扩张可能是造成怒江断裂及其周边地区构造环境由压剪性为主转为张剪性的主要原因,从而导致怒江断裂的拉张活动。

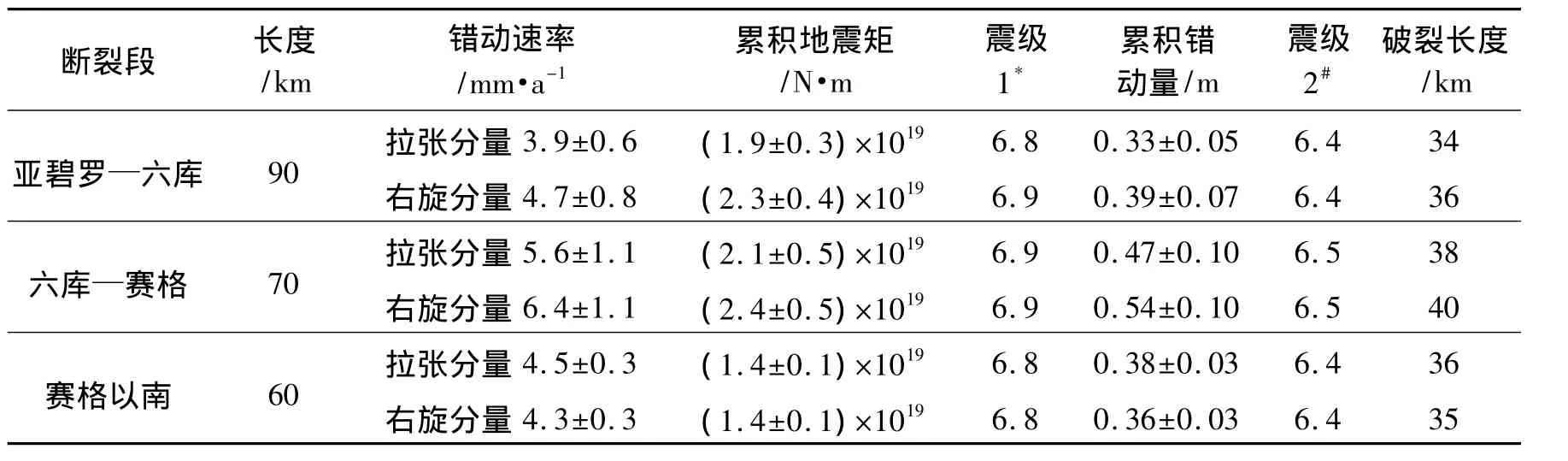

表1 怒江断裂各段现今错动速率反演结果与地震危险性估计Table 1 Inversion results of the present-day slip rates and assessment of potential earthquake risks along each segment of the Nujiang Fault

2 地震危险性估计

构造加载产生的能量在断层带上可能以地震、蠕滑和塑性变形等方式得到释放,并以地震或(和)蠕滑为主。虽然无震滑移已经在全世界很多断层上被观测到,但在中国大陆内部还鲜有报道。从跨怒江断裂的GPS速度剖面上看(图2),基本可以排除怒江断裂存在无震滑移的可能性,即便存在,其滑移速率与长期构造加载速率相比也微乎其微。因此假设断层带脆性层在锁定过程中所积累的弹性应变能将完全以地震的形式释放,则一定长度的断裂上在一定时间间隔内积累的等效地震矩可由下式估计得到(Kostrov,1974):

式(1)、(2)中Mp和Mn分别为由断裂走滑活动和挤压/拉张活动造成的地震矩累积量;vp和vn分别为断裂走滑速率和挤压/拉张速率;δ为断层倾角,取值为45°;μ为地壳剪切模量,取值为3×1010Pa;L和d分别为断层长度和锁定深度,T为弹性能累积时间。一般而言,特征地震造成的破裂应当主要表现在断裂带的优势错动分量上,而次要分量的能量由于形变场的分解,有可能通过其他非特征型地震释放。本文得到的怒江断裂各段错动速率的走滑分量和挤压/拉张分量基本相当,仅从断层活动性来看难以确定断裂带的优势错动分量,因此分别根据2个分量对地震矩积累量进行估计。

黄玮琼等(1994)研究表明,该地区自1900年以来7级地震记录基本完整,自1929年以来5级和6级地震记录完整。地震资料显示沿怒江断裂历史上仅发生过个别5级左右地震(国家地震局震害防御司,1995;云南省地方志编撰委员会,1999;中国地震局震害防御司,1999)。因此,对于估计6级以上地震危险性而言,怒江断裂带上最后一次特征地震至少可追溯至1929年以前,截止2013年对应的弹性能积累时间至少84a。一条断裂上最终累积的净能量应为弹性能累积量和地震释放能量之差,但是,一个5级地震释放的能量大约相当于一个6级地震所释放能量的3%,一个7级地震所释放能量的0.1%,同时地震能量的估计本身存在一定的误差,而怒江断裂上有记录的5级地震很少,通过这些地震释放的能量对于估计6级以上地震危险性而言,完全可以忽略不计。因此,在后面的地震矩净积累量的估算中仅考虑弹性能的积累而忽略地震能量的释放。由断裂长度和错动速率的估值利用式(1)和式(2)得到怒江断裂亚碧罗—六库段、六库—赛格段和赛格以南段自1929年以来由于拉张活动积累的地震矩分别为(1.9±0.3)×1019N·m、(2.1±0.5)×1019N·m 和(1.4±0.1)×1019N·m,分别相当于1 次6.8级(或19次6.0级)、1次6.9级(或21次6.0级)和1次6.8级(或14次6.0级)地震所释放的能量;由于右旋走滑活动积累的地震矩分别为(2.3±0.4)×1019N·m、(2.4±0.5)×1019N·m和(1.4±0.1)×1019N·m,分别相当于1次6.9级(或23次6.0级)、1次6.9级(或24次6.0级)和1次6.8级(或14次6.0级)地震所释放的能量。

需要说明的是,式(1)和式(2)中的L是各断裂段的长度,有别于地震破裂长度(Lr):地震可能仅造成某个断裂段的局部破裂(L>Lr),也可能造成多个断裂段的级联破裂(L<Lr),地震破裂长度仅在地震的发生严格遵从上述断裂分段特征的情况下等同于断裂段长度。上述各断裂段上的累积地震矩也不一定恰好在一次地震中得到完全释放。前人研究表明,地震的大小与其造成的地表破裂长度和同震位错量之间存在正相关关系(Chinnery,1969;郭增建等,1979),地震学家基于这一认识通过统计研究发展出适用于不同地区的震级-断层破裂长度和震级-位错量的经验关系(郭增建等,1979;Bonilla et al.,1984;陈达生,1984;Slemmons et al.,1989;吴开统等,1990;邓起东等,1992;Wells et al.,1994;叶文华等,1996;李忠华等,1999;龙锋等,2006)。其中,邓起东等(1992)对青藏高原地区地震的震级(M)与破裂长度(Lr)和位错量(D)进行统计,得到以下经验关系:

若一定时间段内断层上积累的位错量在地震中完全破裂,可以根据式(4)推测相应的地震震级;然后利用式(3)估计相应震级的地震可能造成的地表破裂长度Lr;最后,通过比较Lr与各断裂段的总长度L进一步分析各断裂段的地震危险性(表1)。考虑到1929年以前地震目录缺失,我们的估计应当视为可能发生最大地震的下限。

结果显示,怒江断裂亚碧罗—六库段、六库—赛格段和赛格以南段分别具有发生大于或等于6.4级、6.5级和6.4级地震的危险性,可能造成的破裂长度分别为36km、40km和36km,均小于各断裂段的长度,但由于上述震级均为可能发生最大地震的下限,因此不排除发生更大规模破裂的可能。结合震级-位错量经验关系给出的各断裂段地震危险性估计比单纯利用能量积累估计方法得到的结果略低。

3 结论和讨论

本文采用剖面投影方法分析怒江地区最新GPS水平速度场,由此得到亚碧罗—六库段、六库—赛格段和赛格以南段的右旋走滑速率分别为(4.7±0.8)mm/a、(6.4±1.1)mm/a和(4.3±0.3)mm/a,拉张速率分别为(3.9±0.6)mm/a、(5.6±1.1)mm/a和(4.5±0.3)mm/a。事实上,怒江断裂带由若干次级断裂组成,但由于GPS台站的分布,难以对单条次级断裂的错动速率做出估计,上述估计值反映的是断裂带综合错动速率与相应地震矩积累率。

基于获得的怒江断裂各段的错动速率,再结合怒江地区的地震资料,可得到截至2013年怒江断裂的弹性能积累时间至少为84a,亚碧罗—六库段、六库—赛格段和赛格以南段由于拉张活动造成的累积地震矩分别≥(1.9±0.3)×1019N·m、(2.1±0.5)×1019N·m 和(1.4±0.1)×1019N·m,各相当于1次6.8级、1次6.9级和1次6.8级地震所释放的能量;由于右旋走滑活动造成的累积地震矩分别≥(2.3±0.4)×1019N·m、(2.4±0.5)×1019N·m 和(1.4±0.1)×1019N·m,分别相当于1次6.9级、1次6.9级和1次6.8级地震所释放的能量。此外,还利用震级-位错量经验关系,按照84a累积的断层位错量推断各段可能发生最大地震的震级分别≥6.4级、6.5级和6.4级。采用的2种地震危险性估计方法基于2种不同的假设条件(一个假设累积的地震矩在一次地震中完全释放,一个假设累积的位错量在一次地震破裂中得到完全补偿),但得到的结果却具有一定的一致性,表明对怒江断裂地震危险性的估计具有一定的可信度。如前所述,由于怒江断裂地区地震资料可追溯的历史有限,尚不知道上一次特征地震发生的确切时间,因此并不排除发生更大震级地震的可能性。

怒江断裂带总体沿怒江展布,且其中某些次级断裂沿怒江河谷发育,若断裂带上发生地震,其造成的破裂将距离水坝非常近甚至可能直接穿过水坝。这就对水坝的选址及其抗震设防强度提出了极为苛刻的条件,在怒江流域修建水坝应十分谨慎。