浅述建筑变形测量精度和频率的确定

王羲光

(机械工业勘察设计研究院有限公司 陕西西安 710043)

1 引言

改革开放已有35年,我们的国家,我们的每一个城市都发生了翻天覆地的变化。特别是近年来高层、超高层建筑越来越多,同时新开发的每一个小区都要建设一定规模的地下工程。为了主体建筑及基坑、基础工程的施工安全,必须进行变形测量工作,这里结合本人从事的主体建筑的沉降观测及基坑的变形监测工程,来浅述建筑变形测量精度和频率的确定。

2、变形测量的目的

2.1 沉降观测目的

掌握建筑物在观测周期内的沉降情况,结合地质勘察、基础施工、建筑设计等相关专业的实际情况,综合分析沉降规律、作出预报、确保建筑物的安全及施工工作的顺利进行。同时沉降观测成果也是建筑工程质量检查的主要依据和竣工验收不可缺少的技术资料。

2.2、基坑变形测量的目的

基坑开挖时土体变形的控制是工程成败的关键问题之一。当进行基坑开挖时,由于应力释放等原因,土体总要发生变形的,即使是进行了必要的基坑支护工作,一定程度的变形也在所难免。如果超过容许值,都将对工程造成危害,为了工程的安全顺利进行,在施工中必须对基坑进行变形测量,以便及时掌握其变形的位移值和发展趋势。

3 变形测量精度的确定

当前确定变形测量的精度的方法一般取建筑物允许变形值的 1/10~1/20作为变形观测的监测精度,即变形观测的中误差应小于允许变形值的1/10~1/20。这种方法是比较合适,因为概念清楚、取值容易。建筑物允许变形值可以从相关规范如《建筑地基基础设计规范》中查取或设计人员根据建筑物的性质、作用和地基条件等因素计算而得。有时根据变形观测的目的来考虑精度要求也是必要的,我们知道在监视安全和科学研究在精度上的要求是有差异的,后者的要求比前者要求要高的多。

3.1 沉降观测精度的确定

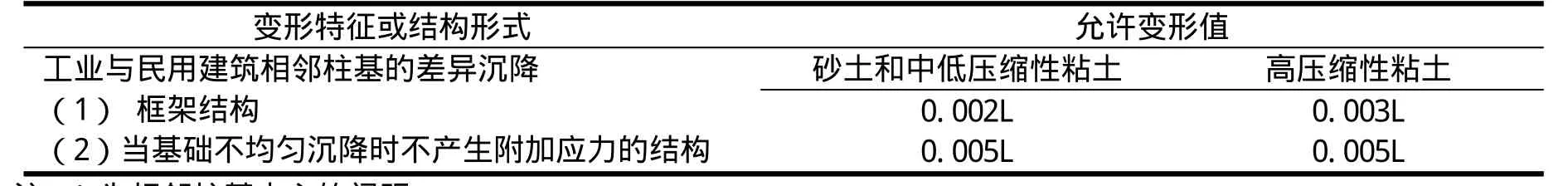

这里以常见的工业与民用建筑的沉降工程为例来说明沉降观测精度的确定,建筑物变形的允许值我们可以从相关的规范中查取如表1。

表1:建筑物变形的允许值(选有关部分)

《建筑变形测量规范》中关于沉降观测点的布设,可布设在建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上布设。

这里取两个沉降观测点之间的距离 L=10m,设差异沉降最大允许值

依此计算差异沉降最大允许值为:

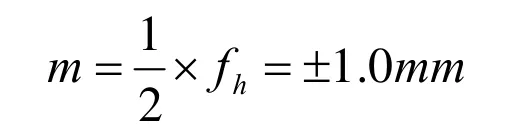

由于差异沉降可直接由两点间的高差来求得,故取两倍中误差为容许误差,则差异沉降观测中误差m为:

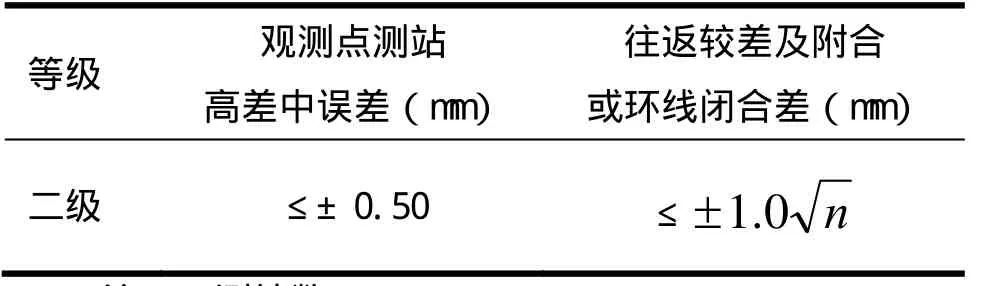

实际应用取小于这个值,如《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)中,变形测量二级(民用建筑物等级多为二级)的主要精度指标如表2:

表2

通常观测时,为了保证测量精度,使用数字水准仪或精密光学水准仪,按几何水准测量方法,监测各点的沉降量。每次观测时,尽量保持观测方法、观测线路一致并使用同一仪器。

2.2 基坑变形观测精度的确定

目前基坑的支护方式多为土钉墙或护坡桩,对于一级基坑,岩土基坑支护设计对于变形监测的要求多为:

土钉墙顶水平位移控制值20mm,报警值15mm;

护坡桩桩顶水平位移控制值30mm,报警值25mm;

根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002规定的基坑变形监控值,见表3(监控值约为允许值的60%)按允许值的1/10~1/20确定观测精度,并按《建筑变形测量规范》JGJ8-2007确定精度级别。

表3:基坑变形监控控制(cm)

这里仅以一级基坑为例,在变形监测中基坑顶部的水平位移观测中误差的计算:从表3中可知,一级基坑围护结构墙顶位移监控值为 30mm,按允许值的 1/10~1/20确定观测精度,变形监测时其水平位移观测中误差应为±3.0mm~±1.5mm。

3 变形测量频率的确定

变形测量的频率,也就是变形测量的观测频次,即按照一定时间周期进行重复观测。其周期应根据监测体的变形特征、变形速率、观测精度和地质条件等因素综合考虑确定。为减少测量误差,复测期间尽量保持网形、观测线路不变,使用同一仪器及设备并固定专人观测。

变形测量频率应本着实用原则确定,测量频率既要能正确反映出变形点的变化过程,又不得漏掉变形速度和变化时刻,还要考虑观测工作量。

3.1 沉降观测频率的确定

建筑物在荷载作用下,其变化过程大致分以下4个阶段:

①第一阶段,沉降速率较大,建筑物主体施工至封顶期间,建筑物逐渐增高,荷载加重,目前多为每增高一层观测一次,大约7-10天一次的频率观测;

②第二阶段,沉降速率减缓,主体封顶后进入二次结构、外装修施工,即主体封顶后第一年,每3个月一次的频率观测,周期为一年;

③第三阶段,沉降平稳,即装修至使用,也就是主体封顶后第二年,每 6个月一次的频率观测,周期为一年。在这阶段通常情况下同一建筑沉降观测点的平均沉降速率可达到规定0.02mm/d的稳定指标(通常这阶段的后期每个观测点的沉降速率也可达到这个指标)。

④第四阶段,沉降稳定,即使用后,也就是主体封顶后第三年,在观测一次。在这阶段通常情况下同一建筑的沉降观测每个点的平均沉降速率均可达到0.02mm/d的稳定指标。

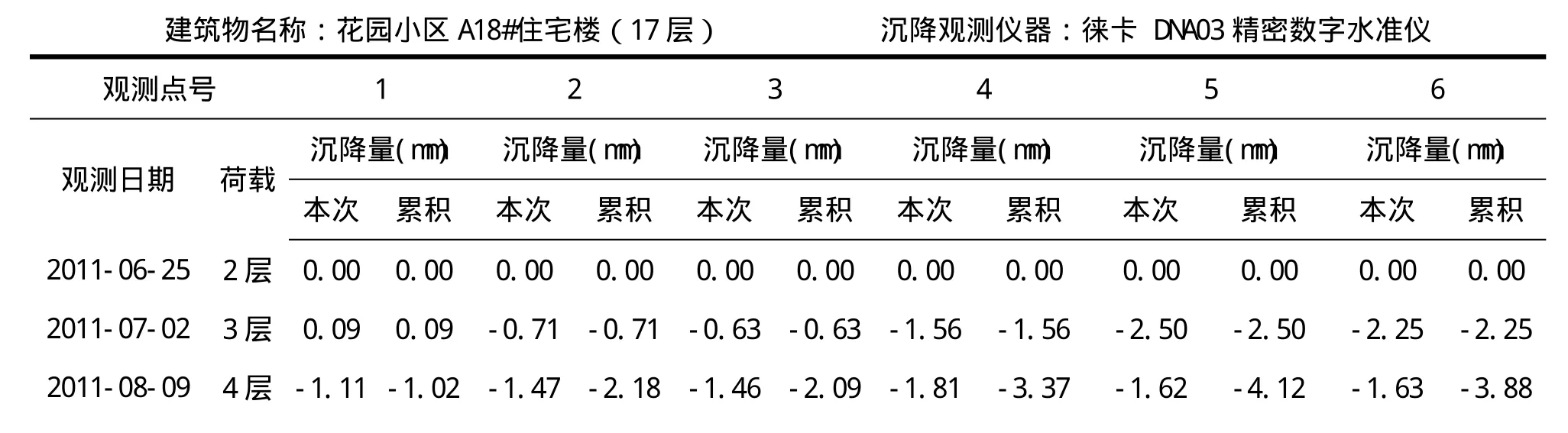

这里以一栋17层住宅楼的沉降观测数据为例,说明观测频率、沉降速率及稳定分析情况:

建筑物名称:花园小区A18#住宅楼(17层)沉降观测仪器:徕卡 DNA03精密数字水准仪

注:为了节约篇幅表中删去了观测点的高程数据。

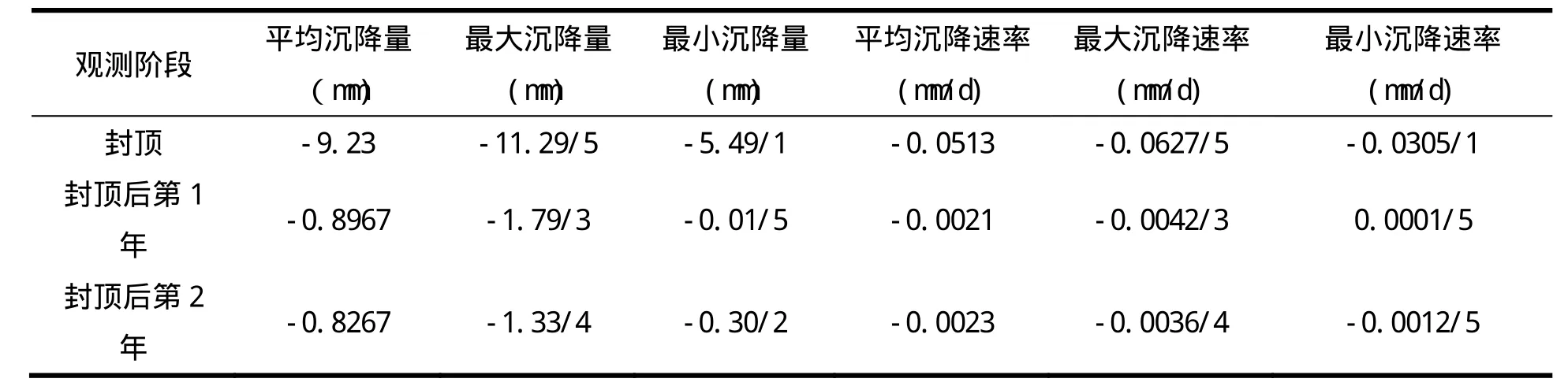

数据分析:对沉降观测成果数据分阶段进行分析,如主体施工到封顶,封顶后第一年,封顶后第二年,其沉降量、沉降速率如表4:

表4

从表4知第一阶段施工至封顶沉降量较大,第二阶段封顶后第一年沉降速率减缓,第三阶段封顶后第二年沉降平稳,且在这阶段后期每个点的沉降速率已达到建筑物稳定指标(参考西安地区,取0.02mm/d,现在一般的沉降观测工程到这阶段就结束了)。说明沉降观测频率按照这样阶段及观测频次是客观合理的。

3.2 基坑变形观测频率的确定

当前在城市建设、房地产开发的项目工程中,基坑的规模、安全等级、精度要求、设计深度、支护方式、降水工程以及施工进度等,每一个因素都影响着基坑变形观测的频率。

当然在市场经济环境下,观测频率在满足技术要求的情况,还要考虑观测的工作量。本人曾遇到一个深基坑变形监测工程的招标项目,有四家单位所报观测次数从32次到130次不等,差异较大,一时难以决断,客观讲观测次数决定着工程造价。就是因为决定基坑变形观测的频率的因素太多,各家理解不一致,很难给出一个统一的观测时间周期频次所致。

规范中规定“基坑开挖期间应2~3d观测一次,位移速率或位移量大时应每天 1~2次”。通过对西安地区近年来基坑变形监测工程的总结,在正常情况下基坑变形观测的频率(一家之言有待商榷,针对具体的单项工程根据要求确定)如下:

①水平位移监测应在基坑开挖前测得初始值,且不应少于两次;

②土方开挖期间(0-5米)每周观测1次;

③土方开挖期间(5米-坑底)每周观测2次;

④基坑开挖到坑底之后的第一个月每2天观测1次;

⑤基础施工到±0.0期间每周测观测1次;之后至基坑回填期间每15天观测1次。

这里要特别说明,正常情况下是指:(1)基坑变形未出现异常情况;(2)未出现强降雨或连阴雨;(3)土方开挖、支护工程、基础施工未出现停工,均能如期进行;(4)降水工程未使基坑及周邻建筑出现异常变形。如果有这些因素之一的存在,就要客观如实地考虑这些因素对基坑安全的影响,调整变形监测频率,就要在某一阶段加密观测频率,以保证基坑及其施工的安全。

4 结束语

作者本人根据自己多年从事变形测量的工作实践,主要针对城市建设中主体建筑沉降观测、基坑变形监测,来浅述建筑变形测量精度和频率的确定。在市场经济环境下,目前从事这项工作的有传统的甲级测绘资质的单位从业者,也有乙级或丙级资质单位的测量从业者,在针对某一个单项工程,往往不同的单位、不同的人员有不同的理解或实施的技术方案。这篇文章如果对这项工作的从业者,特别是年轻的工程测量人员,有所参考、启发或裨益就是我的最大愿望。

文章中如果有错误或瑕疵,虚心接受专业同行的指正,并欢迎商榷,共同进步。

[1]洪立波,城市测量手册[M]北京:测绘出版社,1993:6

[2]GB50202-2002,建筑地基基础工程施工质量验收规范 [S]

[3]JGJ8-2007,建筑变形测量规范 [S]