高压开关柜局部放电电检测方法分析

李鑫+魏佩瑜

摘 要:介绍了绝缘性故障是高压开关柜主要故障,对局部放电检测可以得到绝缘故障的信息。阐述了高压开关柜局部放电的电检测方法,分析了各种方法的优点和缺点。对高压开关柜局部放电检测方法进行了展望,提出了检测方法的发展方向。

关键词:高压开关柜;局部放电;绝缘故障;电检测

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.204

0 引言

目前,10kV、35kV高压开关柜已经广泛应用于电力系统配电网,主要用来对线路、设备实施控制和保护。根据1989至1992年全国电力系统6至10kV开关柜事故统计,绝缘和载流引起的故障占总数的40.2%,其中由于绝缘部分的闪络造成的事故占绝缘事故总数的79%。事故潜伏期可能发生局部放电现象,可以通过对放电的检测得到相关的信息,对其局部放电的研究具有重要的参考意义。目前局部放电检测技术的电检测法包括脉冲电流法、超高频法、暂态地电压法等。本文具体对局部放电的电检测方法进行了介绍和分析比较,对高压开关柜局部放电检测方法的发展进行了展望。

1 高压开关柜局部放电电检测法

目前提出的局部放电电检测方法中,发展比较好的有脉冲电流法、超高频法和暂态地电压法。

1.1 脉冲电流法

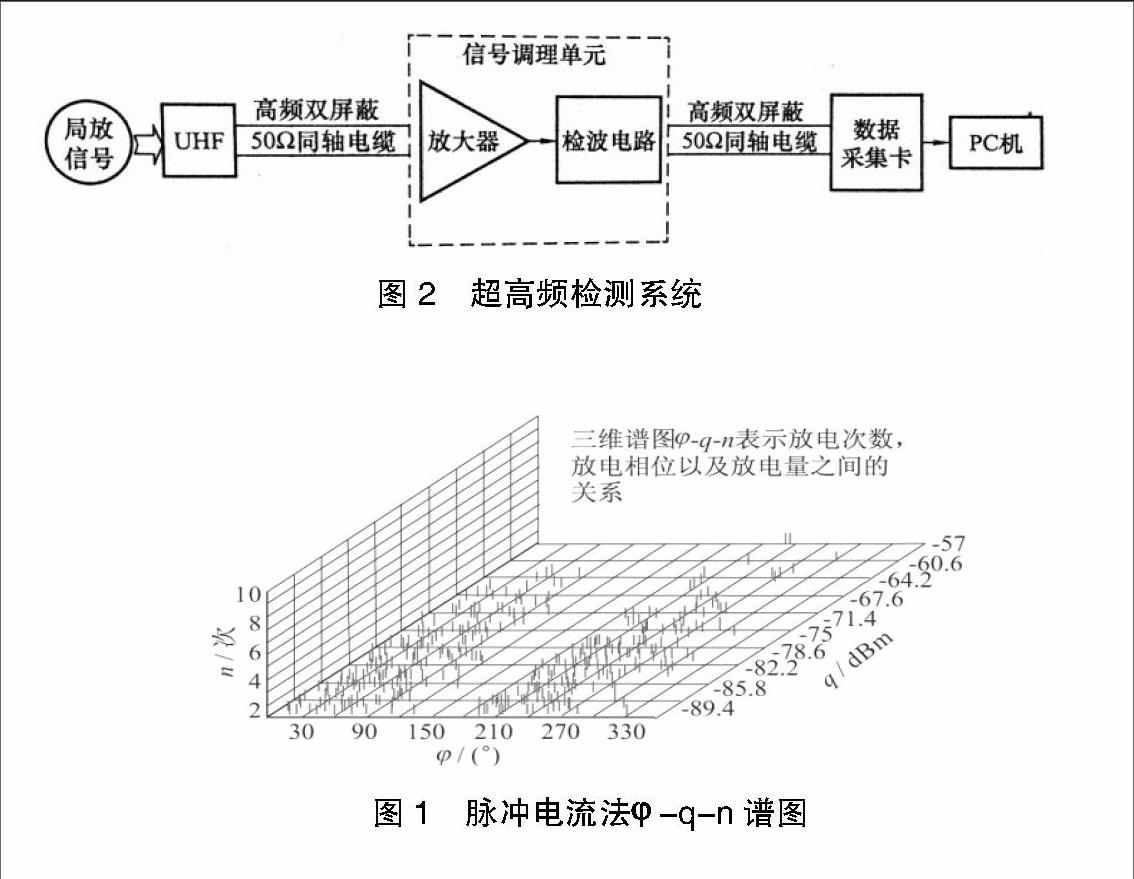

脉冲电流法是应用最广泛的一种局部放电检测方法,在IEC60270和GB/T7354标准中也推荐了这种方法。脉冲电流法根据基本测试回路的不同可以分为直测法和平衡法。平衡法具有较强的抑制干扰能力,目前得到了广泛应用。发生局部放电时,试品两端会发生电荷转移,同时与试品两端连接的检测回路就会出现脉冲电流,在检测阻抗上形成脉冲电压。脉冲电流法就是通过检测这一脉冲电压进而分析试品局部放电的方法。脉冲电流中可以提取丰富的信息,经处理可以形成-q-n三维谱图,如图1所示。通过三维谱图可以判断放电量、放电严重程度,进而分析绝缘的劣化状况和发展趋势等。

开关柜内部存在较多的电磁干扰,脉冲信号容易淹没在大量的电磁干扰信号中,导致脉冲电流法无法应用于在线监测,同时其本身也受耦合电容大小的影响导致灵敏度不稳定。频带较窄,包含的信息量相对较少。

1.2 超高频法

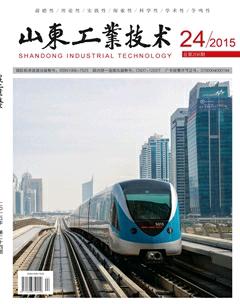

高压开关柜中设备的绝缘强度高,放电现象比较剧烈,柜内局部放电能够激发300~3000MHz的电磁波,其脉冲上升时间和持续时间之后几个ns。超高频法利用装设在高压开关柜内部的超高频天线接收的电磁波信号进行检测和分析,判断故障类型和故障定位。超高频法检测系统如图2所示。

在超高频范围内提取局部放电产生的电磁波信号,外界干扰信号几乎不存在,因而超高频法具有抗电磁干扰能力强,灵敏度高,频带宽等优点,近年来发展迅速,应用也愈加广泛。其有效检测范围广,信号包含的信息量大,安装的传感器监测点较少,检测效率相对较高,被认为是最有潜力的局部放电在线监测方法。

1.3 暂态地电压法

由麦克斯韦电磁场理论,局部放电会造成交变电场和磁场的相互激发。电磁波通过设备屏蔽层不连续部分传输到设备表面,感应出电流,设备表面存在波阻抗进而形成暂态对地电压(TEV)。目前TEV法大都采用电容耦合探测器来检测局部放电幅值和放电脉冲频率。该方法频带宽、灵敏度高,便于故障定位,且安装操作方便,成本低。

2 高压开关柜局部放电检测技术的发展

电检测法各有其自身优点,目前是研究热点,具有很大潜力。(1)电检测法各有其自身优点,但缺点从原理上很难克服。根据目前的研究推断,结合两种检测方法,声—电联合、声—光联合等综合检测技术,能实现优势互补,克服原理缺陷,将是新的发展方向,比如暂态对地电压法与超声波法的结合;(2)故障在线监测能及时发现潜在故障问题。但由于技术、分析方法等原因限制,还不能对放电故障类型、故障位置进行精确判断和定位。在线监测等固定设备和便携式移动设备相结合进行综合分析判断将是日益重要的方法;(3)抗干扰能力是各种检测技术优劣的判断标准之一,也是难题之一。开发更有效的抗干扰技术和更先进的信号甄别技术是未来的发展方向之一。

3 结语

本文具体介绍了用于高压开关柜局部放电检测的电检测方法,各种方法各有其自身优点和缺陷。展望了高压开关柜局部放电检测方法的发展方向,声—电联合、声—光联合等综合检测技术将成为局部放电检测的主流方向,便携式和固定设备结合判断故障成为日益重要的方法。更强的抗干扰能力和更高的工作稳定性,是未来局部放电检测技术需要努力突破的方向。

参考文献:

[1]郭俊,吴广宁,张血琴等.局部放电检测技术的现状和发展[J].电工技术学报,2005,20(02):29-34.

[2]陈庆祺,张伟平,刘勤锋等.开关柜局部放电暂态对地电压的分布特性研究[J].高压电器,2012,48(10):88-93.

[3]刘云鹏,王会斌等.高压开关柜局部放电UHF在线监测系统的研究[J].高压电器,2009,45(01):15-17.

[4]李海德.基于TEV与超声波的高压开关柜局部放电检测方法研究[D].北京:华北电力大学,2013:1-10.endprint