出走祖国:格雷特·斯特恩与奥拉西奥·科波拉

陈烨

博尔赫斯在《南方》的开篇中带出了移居布宜诺斯艾利斯的人在以为自己融入这个城市之后偶尔冒出来的刺痛,这是一部传奇色彩很浓的作品,却十分契合一对情归布宜诺斯艾利斯的非阿根廷裔摄影艺术家,一个是布宜诺斯艾利斯出生的意裔移民,一个是逃避欧洲战火的犹太人,他们的镜头共同地举向这座城市的阴暗角落,这对艺术家便是格雷特·斯特恩(Grete Stern)与奥拉西奥·科波拉(Horacio Coppola),两位对阿根廷现代摄影有着里程碑式意义的摄影艺术家。

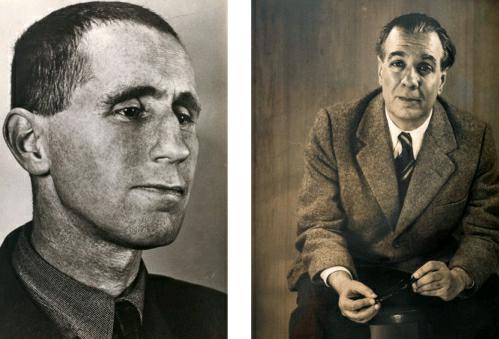

今年五月到十月,纽约现代艺术博物馆举行了这两位影响了大西洋两岸的前卫摄影领军人物的首次大展:“从包豪斯到布宜诺斯艾利斯:格雷特·斯特恩与奥拉西奥·科波拉”(From Bauhaus to Buenos Aires: Grete Stern and Horacio Coppola)。将近200幅作品完整地呈现出两位艺术家从欧洲到阿根廷的艺术历程。科波拉和斯特恩曾经是一对夫妻,展览从二十世纪20年代后期开始,表现了两位艺术家相识前如何各自开始涉足摄影和平面设计,直到他们在柏林相遇、移居阿根廷,作品的相互影响,分手后各自的艺术追寻,科波拉和斯特恩的镜头给我们打开了一个个诡异的视角以及为了效果的裁剪。

1906年出生于布宜诺斯艾利斯的科波拉是意大利裔的移民,父母一代从十九世纪末便移民新大陆,家境殷实。小时候的科波拉用父母送的相机追逐着这个南美城市的男女、家常与迷幻。少年时代,科波拉开始学习多种语言、摄影术和电影拍摄手法,他在布宜诺斯艾利斯创建了第一家电影俱乐部,引进最新的外国电影,后来还在家人的资助下回到血缘的欧洲看看。同样生于南美、欧洲裔的著名作家博尔赫斯是科波拉的朋友,1930年,博尔赫斯在传记体小说《埃瓦里斯托·卡列戈》里使用了他的照片,科波拉用黑白与对比记下了城市角落的活力与罪恶,这些作品契合了阿根廷诗人埃瓦里斯托·卡列戈笔下遍布欢声笑语却又随时剑拔弩张的城市,这让当时才24岁的科波拉小有名气。

三十年代,科波拉辗转于欧洲各地,后来他到了德国,遇到了包豪斯学院的摄影老师瓦得·彼得汉斯(Walter Peterhans),1933年他还与戏剧导演沃特·奥尔巴赫(Walter Auerbach)合作,创作了实验电影《梦》。在和包豪斯的人相处期间,科波拉认识了奥尔巴赫的妹妹艾伦,以及艾伦的朋友格雷特·斯特恩,也就是他未来的妻子。

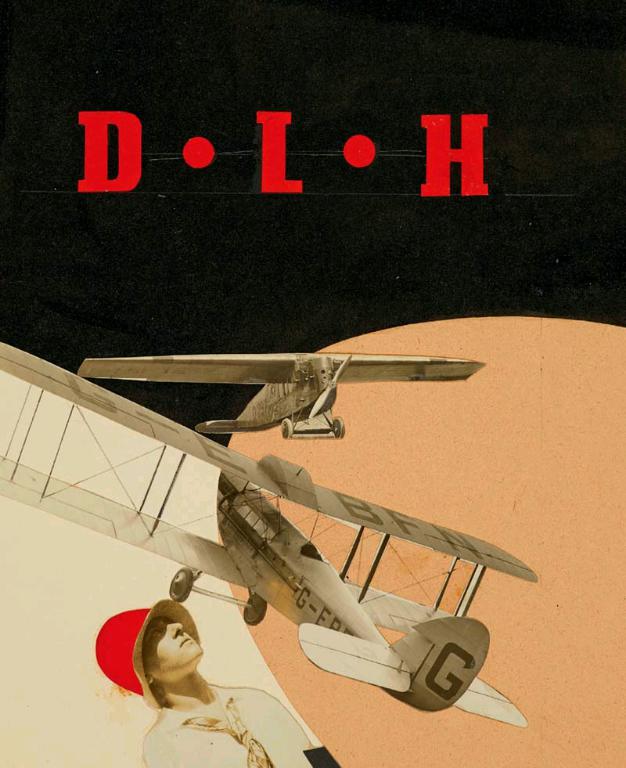

斯特恩比科波拉大两岁,是出生于德国科隆的犹太人,1923年考入了斯图加特一间有艺术门类的学校学习绘画和印刷设计。毕业后她在家乡做广告设计师,同时也画画,尤其是肖像画。 1927年,她去了柏林学习摄影,在包豪斯摄影老师彼得汉斯那里上私人课程。在彼得汉斯那里,她遇到了艾伦,后来她们合伙,在彼得汉斯那里购买设备在柏林开了间摄影设计工作室,这个工作室广受好评。在1930年4月至1933年3月期间,斯特恩与彼得汉斯在德绍继续开包豪斯摄影工作室。斯特恩一直坚持着包豪斯卓越的设计理念。她与科波拉相识的时候,正是与艾伦经营工作室期间,她们用童年的玩偶给工作室命名,“ringl + pit”。格雷特很懂得关注人,又擅于艺术圈的交际,此时她拍摄了大量艺术家的肖像,比如布莱希特,她们的工作室还接广告画报的生意,当时拍摄了许多相当现代的发油、皮革饰品的广告图片。

自1933年起,德国纳粹党开始了独裁执政,并进行大规模的反犹太活动。1935年犹太裔的斯特恩先后逃去巴黎、伦敦,科波拉紧随她,拿着相机一边追一边拍,《塞纳河畔》和《汉普斯特希夫的周日下午》便是此过程中科波拉的摄影创作,高对比度、动态光线,已经可以看出他的风格慢慢成型,而且他的作品总带有淡淡的超现实抽离感。一年后格雷特终于在伦敦和他结婚,但由于犹太人在欧洲的处境越来越危险,他们决定回到布宜诺斯艾利斯。

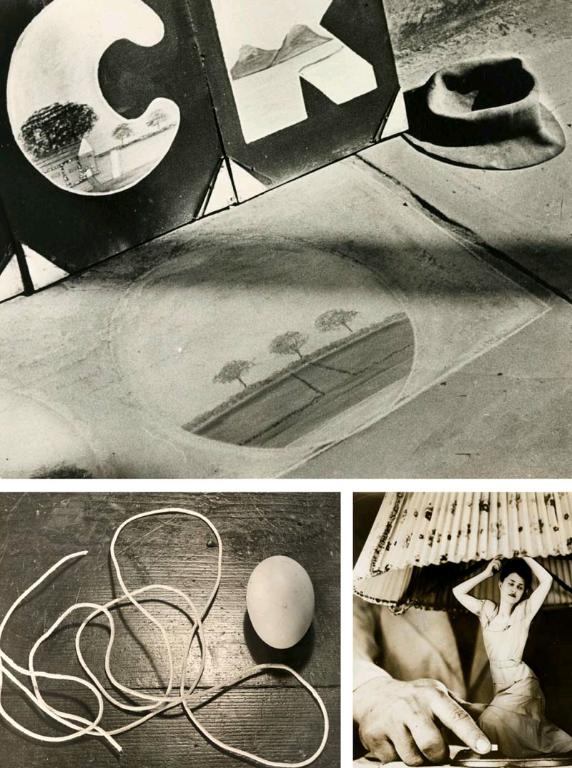

三十年代初欧洲曾经酝酿过摄影分裂派,当时施蒂格利兹提出摄影应该和绘画分割开来,照片讲述现实,要减少个人视角的画意。科波拉和斯特恩却都认为这个讨论纯粹是浪费时间,因为这些辩论和意见都无法否认摄影在社会、政治和表达自我等方面的重要性。

科波拉和斯特恩在布宜诺斯艾利斯开了工作室,他们被当地的文学先锋杂志《Sur》邀请举办联合摄影展,该展览标志着阿根廷现代摄影的到来。科波拉镜头下城里城外的景象以及斯特恩镜头下的名人肖像,共同勾勒出布宜诺斯艾利斯的独特气质。“当我一开始在布宜诺斯艾利斯出道的时候,我的摄影方式招来了许多意见,他们觉得我的肖像是苍白的、暗淡的、面无表情的。对大众来说,照片上不见了他们鼻子的黑色阴影是件新奇的事情。但慢慢地,我的作品被理解了,我成功了。”斯特恩回忆道。之后,科波拉开始将镜头举向城市的阴暗面,当时的布宜诺斯艾利斯,很多欧洲的犹太姑娘被贩来卖淫,科波拉用镜头纪实,拍下一张张南美阳光下的罪恶,但在他的镜头下,长发犹太妓女有点像卡巴内尔画的维纳斯。

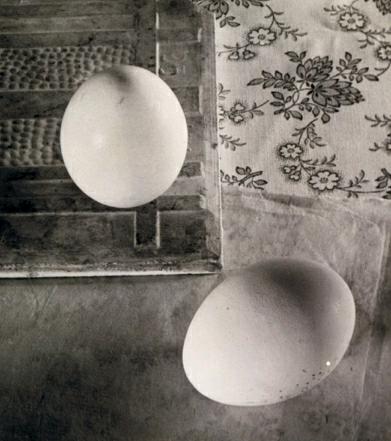

展览以五十年代斯特恩的一组超前意识作品“梦”作为结束,这组作品充分表现了摄影终究是一项关于幻觉的艺术。在双重曝光和剪刀胶水的帮助下,作品“1号梦:家用电器”中拍了一位女士跪坐在台灯座上,男士正伸出巨大的手拧亮台灯的情景,这张照片还在当时的流行女性杂志《Idilio》上配发一篇关于梦境分析的专栏。不符合现实的摄影作品是彻底的反传统,这是在运用照相机和暗房里的冲洗技术来“篡改”现实的把戏。“彼得汉斯在教我使用相机前就让我学会去创造一个我想要的视角,他教会我去发现摄影的价值,黑白灰的、锋利的线条、透视的可塑的形态,这些都是定义物像的语言,如何去感受事物或者说感受我想拍摄的事物。我镜头下的事物都不是出于偶然,我寻找感兴趣的,如果是我想要的,我就拍下来,如果不是,我就修正它,我希望呈现的是我想要展示的,即使这并不客观,但我确实看到了照片上的。每张照片对我来说都是诠释所有细节的创作。我是不接受随意一拍。”斯特恩的这番话正好契合了她所喜欢的阿根廷作家胡里奥·科塔萨尔曾经说过的这句:“我不区别现实与幻想,对我来说,幻想总是源于日常生活。”

斯特恩与科波拉的黑白世界里,纪实和迷幻更迭,能够捕捉灵魂的摄影,靠的不是技术而是人心。虽然斯特恩与科波拉在1943年离婚了,也各自有了自己的艺术发展方向,然而,毫无疑问的是,他们是20世纪摄影术出现和变迁的历史参与者和见证人。

endprint

endprint