无人在场

钟佳

“我拍摄不同时期的公共场所和半公共场所,这是些任何人都可以进入的场所,是人们相遇、交流、学习、放松和休憩的地方,其中包括疗养院、酒店、候车(机)厅、图书馆、大学、银行、教会,近些年来也包括动物园。一切场所都具有某种功能,场所中的事物也大多负有某种使命。” ——康迪达·赫弗

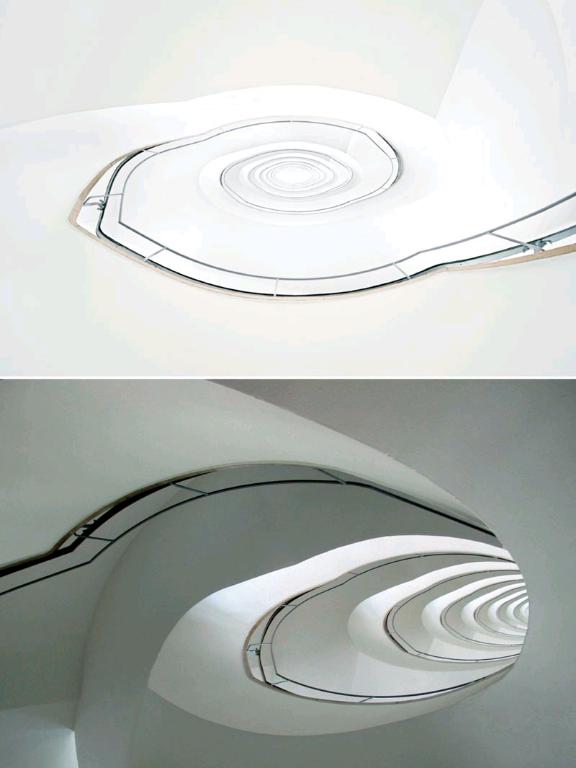

德国当代最富盛名的摄影艺术家康迪达·赫弗(Candida H?fer)的室内作品有一种饱含着人文关怀而又十分理智冷静的美感。

康迪达·赫弗1944 年出生于德国埃贝尔斯瓦尔德。赫弗认为“一切空间都有自己的使命”。自创作生涯之初,康迪达·赫弗在其摄影作品中便一直以有故事的场所作为探讨对象。她的创作题材大多围绕人们相遇、交流和传播知识的内部空间及场所——它们是人为塑造的生活空间,是担负了某种功能的场所。

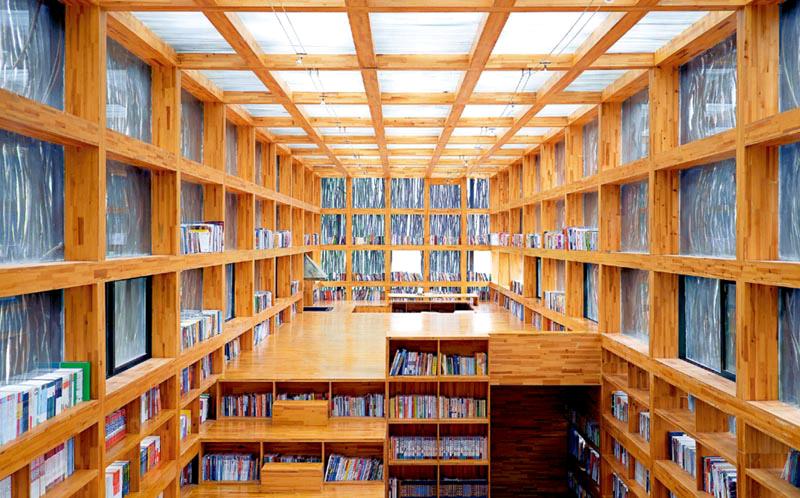

上世纪60年代末,康迪达·赫弗初次尝试同类型题材的拍摄,这些题材在她日后的作品中曾被广泛涉及:候车厅、火车站,以及广义上的建筑结构。在1968年短暂造访利物浦,在漫游途中拍摄下大量作品。早在利物浦创作时期,艺术家就已将目光投向了人为塑造的生活空间。入学院之前,她已在科隆从事过一段时间的自由摄影师工作。1963年至1964年,赫弗在位于科隆的施穆尔茨·胡特(Schm?lz Huth)摄影工作室完成了为期一年的见习;随后的四年里,她在科隆造型艺术及建筑学院进行了深造,并在此之后从事了两年的自由摄影。1970年到1972年,康迪达·赫弗在汉堡为摄影师兼收藏家维尔纳·波克尔贝格(Werner Bokelberg)尝试恢复银版摄影技术,正是这项任务使她有机会接触到自己感兴趣的图书馆和图片档案馆。此后,图书馆和档案馆的内部空间也成为赫弗摄影艺术中的一个重要主题。不得不说,日后图书馆系列作品成为赫弗室内摄影中最具人文魅力的一个类别,在此时已经埋下了伏笔。

1973 至 1982 年赫弗就读于杜塞尔多夫艺术学院。首先在欧乐·乔恩(Ole John )工作室学习电影, 之后转到伯恩·贝歇(Bernd Becher)的摄影工作室。

伯恩·贝歇与希拉·贝歇是杜塞尔多夫学派的教父教母。他们于1959年开始合作,拍摄日渐消失的德国工业建筑。贝歇夫妇创立了一套秩序体系,力图展现建筑在形式审美上的差异。他们在互相独立的图组中将每一种建筑结构类型中的代表性实例统一起来。这些图组通常正面展示形象,并与周围环境隔离起来。上世纪七十年代后期,这种方法被贝歇夫妇命名为“类型学摄影”。1976年开始,伯恩·贝歇开始在杜塞尔多夫艺术学院任教。过去几十年以来,“杜塞尔多夫学派”成为了世界公认的高水准、精致的摄影艺术代名词。康迪达·赫弗是贝歇最早的学生之一。作为贝歇夫妇的学生,赫弗与安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)、 托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)、 托马斯·斯特鲁特(Thomas Struth)等人,都是杜塞尔多夫艺术学院摄影学派的代表,也是当今世界最重要的摄影艺术家之一。而在同门那一群才华横溢的男性摄影师同学之中,康迪达·赫弗作为一名女艺术家格外引人注意。虽然同为贝歇最早的一代学生,康迪达·赫弗却比她的同学成名得晚,然而艺术家本人却似乎并不在意,对她来说男女性别不是问题,有些评论家认为性别也许会令她成名稍微晚一些,但这并没给她带来多少压力。

自20世纪70 年代中期,赫弗创作了在德国的土耳其劳工系列作品,此外还包括她在同一时期拍摄的杜塞尔多夫街景。1975 年,Konrad Fischer 画廊为她举办了她平生的首次个展。这次个展所展出的作品中,还有人物的存在讲述着各种故事,讨论人物与空间的关系,与她后期“无人在场”的成名作品还有很大的差别。

赫弗从20世纪80年代开始专注于室内摄影,不再触及人像题材。然而这种艺术思维的变化也正是起源于她在大学期间拍摄在德国工作的土耳其移民的这一段经历。她跟随他们去到生活之中的各个场所,但越来越感到不自在,“因为我发现我闯入了别人的私人空间。”正是这种对空间的敏感度,使她将观察对象转向了那些公开或是半公开的场所。早在1976年一次利物浦的拍摄中,赫弗开始对由人类所创造的生活空间感兴趣,比如公共设施、广场。同时也对室内陈设,装饰产生了浓厚的兴趣,对这些细节表现得很重视而又并不止于细节观察,她专注于细节之间的关系以及整体排列的效果。

这种转变是否与贝歇夫妇的“类型学摄影”影响直接相关,我们不得而知。虽然贝歇夫妇的摄影作品里也是空无一人,但是这种空无一人一方面是受制于大画幅相机的曝光时间,一方面是出于对拍摄物注意力的保护。而对于赫弗来说,是对“别人的私人空间”的尊重与芥蒂,使她渐渐地意识到,当照片中没有人的踪迹时,人类与被拍摄的环境之间的关系反而更加清晰,二者之间的纠葛才更加值得回味。

1990年起,赫弗开始拍摄的动物园禽舍,在她的镜头下,动物园看上去仿佛是一间博物馆,其中的藏品便是形形色色的动物。在变幻万端的空间中,贯穿和渗透着康迪达·赫弗通过其作品所要探讨的各种观点:秩序、排列、结构、历史、功能、生活空间,以及这种空间的感官经验。

赫弗的作品曾多次在著名的艺术馆展出,如巴塞尔美术馆、伯尔尼美术馆、法兰克福门廊博物馆、纽约现代艺术博物馆、多伦多能源工厂画廊、布雷根茨美术馆和科隆路德维希博物馆等等。2002 年,她参加了第11 届卡塞尔文献展。2003 年,她与已故的马丁·基彭贝尔格一道作为德国代表参加了威尼斯双年展。赫弗后期的作品,越来越倾向于大的尺幅,而且大部分作品的构图都谨遵严格的对称。很明显可以看出受她的老师贝歇冷静的摄影风格的影响。拍摄对象内部空间、丰富的艺术藏品一同入镜,成为艺术品中的艺术品。“我对基于文化生产的空间中的物体的再现感兴趣,以及那些作为客观对象的空间,你可以称为再现的再现。当然,对特殊的对象,有特殊的再现方法,比如图书馆系列,这些空间和它们扮演的角色,我作为拍摄者和它们作为拍摄对象,都有互动关系。最后,它们的独特性成立于文化环境和历史时期。拍摄这些空间的照片,对我来说就是对这种相互作用的探索。”赫弗如是说。

冷抽象般的空间分布、红色的墙、椅子、排列整齐的书架,每一个事物的细节都因为人的抽离反而更具有人文气息。在这里,摄影不仅仅是光和色的合理运用,而更是摄影师温柔和敏感的内心。

虽然成名晚,但这并不妨碍她的作品为人所接受与喜爱,并赢得应有的名誉。2015年,这位早已声名遐迩的摄影家终于在歌德学院的努力下携作品来到北京,举办她以“论方法”为名的中国首次大型个展。虽然她在此之前已经多次来过中国,在中国进行拍摄创作,然而这次展览却是她的摄影艺术观念第一次在中国得以全面展示的机会。赫弗察觉在中国,室内全景的方法拍摄变得非常困难,对寺庙、宫殿等的文化内涵也没有直接的把握,因此在这次展览上,将全球首次展示赫弗的最新力作——摄影师重新拾起年轻时所使用的轻便小型相机来进行创作,这33 件小画幅作品都是在最近这一两年之内完成,在一定程度上回归到了重视细节画面的小画幅摄影上。endprint