高密度城市的山水实践(上)

野 城

高密度城市的山水实践(上)

野 城

翁奋 《鸟瞰》(北京) 2007

中国式城市困境

在现代城市重塑的价值体系和生存法则的操控下,城市生活变得愈加功利、焦虑和冷漠。建筑则成为第一个勇于将自身商品化的大型文化载体。随着城市密度的不断加强和建筑商品化的愈演愈烈,城市人一再被拥塞的商品建筑所围堵。这种围堵一方面把人禁锢在城市寸土寸金的物理空间,另一方面也把人逼向唯利是图的心理绝境。城市的问题本质上是人的问题,城市空间的困境也是一种心理疾病。过速的城市化让我们来不及去思考城市人居环境的合理性,更不可能花费大量时间和成本去构想什么诗意的城市氛围。这种状况在中国这样的发展中国家尤为严重。中国的城市就像一只只钢筋混凝土的大焖锅,各种错乱的价值观与混乱的建筑胡搅蛮缠乱炖在一起,五味杂陈,就像饱含各种添加剂和地沟油的大餐,仅仅为了满足一时口腹之欲,却留下各种祸患。城市的危机如同我们身体的危机,肆无忌惮,几乎无药可救。

翁奋 《骑墙》(深圳) 2002

我们正面临一种中国式城市困境:一边在拆解了传统的城市格局,废除了传统的生活方式,乃至颠覆了传统的价值体系;一边却又不能建立起一个健全有效的替代系统。传统的脉络已经断裂,与现代城市相匹配的价值体系和文化建构却尚未到来,所以,浮夸的城市建设和急功近利的价值观当仁不让地填补了这个历史断层。这造成了一种 “集体性盲目”:对大规模城市化的盲目推进,对权力资本的盲目崇拜,对腐败生活方式的盲目追逐,对浮夸媚俗建筑的盲目山寨和复制。文化的严重缺失,是中国城市的困境。

乌托邦的历史

从《圣经》的伊甸园到但丁《神曲》的地狱,从柏拉图的《理想国》到托马斯·莫尔的《乌托邦》,人类一直在建构现实世界的同时平行地虚构着另一个想象的世界。而对于理想中的世界,或出于对完美时空的追求,或源自对远景蓝图的展望,或表达对现实的讽刺和批判,或沉溺于深度的虚无,乃至最后落入反乌托邦的境地。从古希腊一直到19世纪末,西方的乌托邦思想主要体现在社会乌托邦对城市乌托邦的促进,柏拉图和亚里士多德在他们的论述中都提出过对理想城市的构想。古希腊是乌托邦思想的发源地,而雅典卫城和帕提农神庙,可以说是人类最早的将神话的乌托邦以城市和建筑的方式展现出来。中世纪的宗教统治让乌托邦思想跌入低谷,而文艺复兴时期人文主义思潮的回流,又促使新的社会乌托邦思想再度产生。但在相当长的历史时期里,城市乌托邦仍旧在维特鲁威的几何城市的控制下难以突破。或许我们可以在达·芬奇所构筑的古典科幻乌托邦里找到一点前瞻的现代性。虽然达·芬奇绘制的那些诸如飞行器、潜水艇或巨型桥梁的纸上发明,对于刚刚摆脱黑暗中世纪的文艺复兴时代来说无疑是疯狂的臆想。卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)说过:“今天的乌托邦很可能变成明天的现实,各种乌托邦都经常只不过是早产的真理而已。”

柯布西耶 伏瓦生规划(Plan Voisin) 1922-1925

赖特 广亩城市1932

近代科技的飞速发展再一次激发了人们对“城市”这一巨大人造物的想象。西方文化中的乌托邦传统,在工业文明与自然的矛盾冲突下,又通过一系列现代城市乌托邦的构想集中地显现出来。20世纪初霍华德的“田园城市”(Garden City),20-30年代柯布西耶的“光辉城市”(Ville Radieuse),40年代赖特的“广亩城市”(Broadacre City),60年代集中涌现出的一系列巨构城市,70年代库哈斯针对曼哈顿进行的一系列乌托邦设计和欧内斯特·卡伦巴赫(Ernest Callenbach)的“生态乌托邦”(Ecotopia) ,都在以不同的角度对现实城市进行着反思和批判,并提出未来城市的构想。科技的力量助长了人们进一步征服自然的雄心,想象中的城市可以在空中、在海底、在地下甚至在外太空,城市可以漂浮,可以移动,这一时期的城市乌托邦主要以技术乌托邦的形式呈现出来。

·大建筑1.0 :巨构建筑

早在19世纪,傅立叶就已经构想了可容纳1500—1600人的巨型建筑“法兰斯泰尔”(Phalanstère) ,并借此推行他的空想社会主义理念。他提倡消除脑力劳动和体力劳动、农村和城市的差别,并主张妇女解放。抛开“法兰斯泰尔”中心对称的古典主义建筑形式,这个集体主义建筑已经有了现代集合住宅的雏形。而集合居住的模式后来在柯布西耶的马赛公寓(Unité d'Habitation de Marseilles)中得以充分实现。这栋1952年建成的混凝土建筑,低层架空,主体是集合住宅,屋顶是空中花园,并配有“内街”和多层空中商业区。作为现代主义建筑的典范,这栋建筑已初具“立体城市”的特征。这一集体主义的生活形式决定了马赛公寓的建筑形式,并为之后出现的大型综合体建筑奠定了有力的现实基础。

上世纪60年代,“新陈代谢”(Metabolism)运动的成员,日本建筑师槙文彦(Fumihiko Maki),提出了“巨构”(Megastructure) 的建筑概念。他认为巨构建筑是“一个大型的架构,其中容纳了所有或者部分的城市功能”。巨构建筑可以定义为由巨型结构体系建构的可容纳城市整体或部分功能的大型框架综合体。大跨度结构、空中流线贯通、功能高度集中、系统运作高效集约化是巨构建筑的主要特征。那么,巴比伦塔应该算是最早的巨构建筑构想了,而埃及金字塔、古罗马竞技场和引水渠、中世纪塔桥、中国的长城、欧洲的星形要塞也都具有巨构建筑的特征。早期的巨型建筑一部分出于对神或帝王领袖的崇拜,通过建造宏大的精神性空间和象征性地标以彰显神力或皇权;另一部分出于对军事防御和资源运输等功能的需求而兴建的巨型土木工程。在进入工业文明之前,缺乏对巨构建筑的社会需求和技术支持,那些大型教堂神庙或宫殿也都不是为了集约化高效的社会运作而建造的。但工业革命之后,随着城市人口暴涨,城市密度越来越大,对社会性大型综合建筑的需求也越来越强烈。在机器大生产的推动下,巨构建筑一方面以远洋轮、海上钻井台、机场航站楼和巨型桥梁的形式不断涌现;另一方面以怀旧的科幻式的大型乌托邦建筑重新登场。

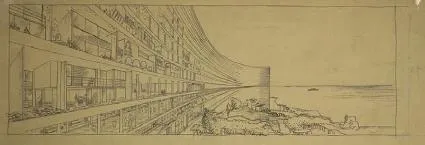

傅立叶 法兰斯泰尔 19世纪

柯布西耶 阿尔及尔城市化规划方案A

在20世纪初,建造技术的突飞猛进让大跨度结构和高层建筑迅速成为现实,建筑在水平和垂直方向上都有很大拓展。巨构建筑的兴起正是对高密度大城市的发展需求作出的回应,这也是现代城市发展必然会经历的阶段。“一战”后欧洲对城市住房的需求更刺激了建筑师们的想象力。现代主义建筑先驱柯布西耶为我们示范了一个很有可实施性的巨构城市设想。柯布的“光辉城市”提出的“底层立柱架空”的叠加道路系统将不同速度的车道和人行分开,并将城市用地以大面积公共绿化的方式解放出来。柯布西耶的初衷是高密度单体建筑和低密度城市规划相结合,在保持城市高密度的前提下还能有95%的绿化率 ,这才是建造高层建筑和底层架空的意义所在。而以曼哈顿为代表的现代城市的发展完全本末倒置。他在1933年的阿尔及尔城市化规划方案 中,设计了一条海拔100米的高速公路,这条公路依地形蜿蜒而走,巨大的混凝土高架结构之间连续安置了可供18万人居住的多层住宅。这个疯狂的构想把“居住机器”和大跨度高架结构完美地整合在一起,成为早期现代主义巨构建筑的代表。

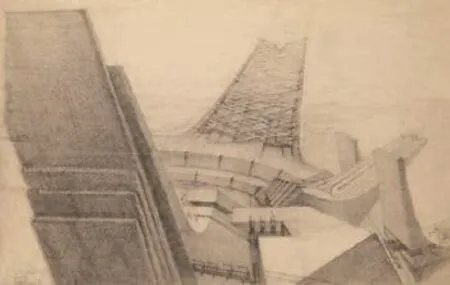

而在之后泛滥的国际主义建筑浪潮下,法国建筑师克劳德·巴夯(Claude Parent),这个被历史忽略的“地域乌托邦主义者”(Utopiste du Territoire) ,以一系列未来建筑的构想另辟蹊径,他的那些纸上乌托邦建筑也具有鲜明的巨构建筑特征。他以打破国际主义风格的正交平立面为切入点,通过对建筑的“倾斜功能”(Fonction Oblique) 的研究让空间产生不同方向的流动性,拓展了建筑形态的自由度。他的建筑理念为其后的建筑师提供了一个摆脱国际主义专制的出口。

1953年的现代建筑国际会议(C IAM)上成立了一个国际性的建筑团体“Team 10”,他们已经意识到资本主义社会汽车泛滥而导致的大城市不同层次流动性的冲突,并提出了建筑群与交通系统有机结合的重要理念。该团体在1957—1958年的“柏林首都”(Berlin Hauptstadt)竞赛中向人们展示了空中交通和立体城市的未来图景。Team 10提出的“簇群城市”以线性中心为骨干发展出多触角网状蔓延的想法,以及流动、生长、变化等观念应该对日本的新陈代谢派有所影响。

1957年,居伊·德波(Guy-Ernest De bord)、康斯坦特(Constant Nieuwenbuys)为代表的情境主义者成立了“情境主义国际”(Situationist International)组织。他们与法国社会学家昂利·列斐伏尔(H enri Lefebvre)一起,将马克思主义社会学框架引入“日常生活批判”,借此脱离资本主义所建构的日常性而以游戏和节日的方式摧毁表象的景观。在1958年的《定义》一文里,情境主义给出了“建构情境”的解释:“由一个统一的环境和事件的游戏的集体性组织所具体地精心建构的生活瞬间。” 康斯坦特从1956到1974年创作了大量模型草图拼贴画,试图通过“新巴比伦”(New Babylon)计划对日常生活进行城市空间层面的变革。

克劳德•巴夯 火山口-涡轮基地III 1966

克劳德·巴夯 Drusch别墅 1963—1965

在“总体都市主义”(Unitary Urbanism)规划思想的基础上,康斯坦特致力于对情境空间的建构,并试图创造一种连续的自由漂移的城市空间。虽然情境主义者对“情境”的定义和实践含糊不清,但至少这位荷兰建筑师兼艺术家的新巴比伦所展现的自由连续空间和大跨度结构形式对荷兰建筑师后辈库哈斯有着深远影响。

进入上世纪60年代,在技术乌托邦思想的主导下,涌现出了一批“高技派”的巨构建筑设想。法国建筑师尤纳·弗里德曼(Yona Friedman)提出的“空间城市”(Ville Spatiale) 将巨构建筑架空于城市和乡村之上,这种大跨度的漂浮城市展示了城市向空中大面积延展的可能性。日本建筑师矶崎新(Arata Isozaki)构想的“空中城市”(City in the Air) 将巨型结构和胶囊单元(Capsule)相结合,在既存的城市之上架构树形的建筑群。这些巨大的柱状塔楼向空中伸出悬臂,类似于斗拱的结构,其枝干可以在空中相连,悬挑的住宅在空中不断蔓延开来。另外一位乘上启下的成员丹下健三(Kenzō Tange)将柯布西耶的“底层架空”与路易斯·康的“核心系统”整合到他所谓的“中枢城市”(Pivotal Cities) 之中。他的代表性方案“1960年东京湾规划” 以一条横跨东京湾的海上高架高速公路系统的中脊结构为主体,拓展出一片漂浮的海上巨构城市。可以看出这个方案受到柯布西耶的阿尔及利亚高速公路巨构建筑的影响。丹下健三把交通系统比作身体的动脉和神经系统,“流动性决定了城市的结构” ,他的建筑理念对战后日本的城市发展产生深远影响。这一时期的日本“新陈代谢”运动以树立新的工业革命时代的特征为己任,但对于30年后才真正兴起的信息工业社会缺乏可靠的预见和足够的认知,就如同他们主张的“事物的生长、更新与衰亡”,最后还是在历史中衰退。

同一时期,英国的“建筑电讯”(Archi gram) 实验建筑小组提出了更加科幻的巨构建筑方案。彼得·库克(Peter Cook)构想的“插座城市”(Plug-in City)以可拆卸组装的金属舱住宅作为基本构件,由机械手臂按照人口规模组建成不同尺度的移动社区,再插接到超级框架之中,最后形成可自由装配的巨构城市。这个方案体现了库克对建筑移动性的重视和对领土地权的传统政治框架的挣脱,让城市建筑具有一种游牧式的自由和非永久性,这是“建筑电讯”小组最重要的设计哲学。小组另一成员朗·赫伦(Ron Herron)更把“建筑机器”的概念发挥到极致,他设计的“行走城市”(Walking City)如同有触角的巨型机器爬虫,停泊在曼哈顿街区。建筑电讯对之后的英伦高技派和AA的建筑学教育都影响巨大。

尤纳·弗里德曼 空间城市 1960

矶崎新 空中城市 1960

上世纪60年代中后期比较活跃的意大利激进建筑团体“Super Studio” 则用巨大的白色立方体来占据城市和自然,这是一种近乎专制的权威姿态去霸占空间的反乌托邦构想。库哈斯1972年在AA的毕业作品“大出走:或成为建筑的志愿囚徒”(Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture) 中构想的“乌托邦/恶托邦”计划,企图像柏林墙一样把伦敦切成两半,可以看出库哈斯明显受到Super Studio激进观念的影响。

技术乌托邦的高潮应该算是巴克敏斯特·富勒(Richard Buckminster Fuller)的曼哈顿大穹顶 。他在1960年构想出的这个超尺度的城市保护罩,以轻质钢结构和玻璃为主要材料的纯几何学技术构想来挑战建造极限。7年后,他终于在加拿大蒙特利尔博览会实现了一座高200英尺直径250英尺的钢结构球体建筑 。而在将近30年后,诺曼·福斯特在英国威尔士国家植物园的大型玻璃温室的设计中实现了一个覆盖5800平方米面积的玻璃大穹顶,这个号称全球最大的单跨玻璃穹顶是在向富勒致敬?还是在炫技?

技术乌托邦的一个分支转向了生态乌托邦。莱特的门徒,意大利裔建筑师保罗·索莱里(Paolo Soleri)将建筑(Architecture)与生态(Ecology)两个词合并,提出了“生态建筑学”(Arcology)的概念,并构想了一个自给自足的低碳生态城市阿科桑蒂(Arcosanti) 。从1963年开始,这个隐士建筑师一直通过制作陶艺雕塑来维持他的生态建筑理论研究工作,并提出了生态城市的替代方案:简约线性城市(Lean Linear City)。1979年,在美国亚利桑那州中部,保罗和他的学生开始了阿科桑蒂项目的实施,至今已进行了多次设计修改。这个有着原始部落风格的“科幻生态放逐区”的建造完全是个奇迹,离它最近的城市是全美最快速扩张的地区,但它却是全世界建设最慢的项目,这里的长期居民不到100人,每年却吸引超过5万的参观者。有着共同理想的人们聚集到这里,远离城市,将真实的生活融入到生态社区的实践中来。这样的实验固然伟大,但在城市外围建立生态新区的策略,并没有直接地对现有城市进行生态改良,可以说是一种修道士般的“出世修行”。

朗·赫伦 行走城市 1964

库哈斯 大出走:或成为建筑的志愿囚徒 1972

富勒 蒙特利尔博览会美国馆 1967

不可否认,技术的推进让人类改造世界的能力越来越强,这些乌托邦城市和巨构建造的狂想对现代建筑的发展有着不可磨灭的贡献。但如果对技术的狂热发展到无以复加的地步,那很容易落入对权力资本的崇拜,反过来,权力资本的狂热也会功利性地主导技术的变革。巨构建筑确实有着成为权力资本宣传机器的潜质。像塔特林(Tatlin)的“第三国际塔”这种共产主义象征的建筑,期望以303米的高度来超过作为资本主义象征的埃菲尔铁塔,本质上还是在树立政治的丰碑和进行意识形态的对抗。正如马丁·冯·谢克(Martin van Schaik)指出的,一旦建筑和政治由塑造和改造现实的野心所构成,那乌托邦绝对是两者最有效的结合之地。

保罗·索莱里 阿科桑蒂

一个功能赤裸的机械性系统,纵然可以让城市高效运作,但这样的系统势必会压制人性。当巨构建筑作为一个巨大的对象呈现在渺小的人类面前,一方面加剧了人作为庞大机器中的微小零件的物化的存在感;另一方面也助长了权贵阶层妄图以自我意志改造和控制世界的野心。卓别林的《摩登时代》不正是这种极度缺乏人性的工业社会的写照么?巨构建筑这样的庞然大物在满足城市需求的同时,无疑也会给城市居民制造心理压迫感,进而导致人的自我迷失。这些巨型“空降建筑”造就的城市景观,恐怕最后只会趋同于电影《大都会》、《第五元素》中描绘的冷酷“科幻仙境”吧。

·大建筑2.0 :超景观

西方人喜欢用力地把理想世界投影到眼前的现实之中,从古巴比伦塔到巨构建筑的产生,从巨型航母、跨海大桥到空间站的制造,他们一直在努力践行着这种强势的世界观,哪怕在城市乌托邦的构想中,他们都把这种对虚构世界的“可制造性”(Makeability) 发挥到极致。而东方人对待世界的看法则要温和的多,他们偏向于在理想与现实之间建立某种过渡,他们会选择融合和退让,而不是大刀阔斧地进行改造。建筑“意味着把一个场地转变成具有特定性格与意义的场所” ,所以两种不同的世界观决定了完全不同的城市显相,但传统的丧失却让我们堕入了比西方人还要更加激进和疯狂的改造现实的境地。我们一方面怀念东方式的田园生活,一方面又不得不在高密度的现代城市中生存。难道这注定是一种不可调和的现实矛盾么?

当下流行的“立体城市”延续了巨构建筑的思想,这反映了现代城市对高密度大体量建筑的需求越来越强烈,类似香港这样的立体城市也已成为现实。我相信未来的几十年内,随着全球城市化进程的不断推进,城市人口密度的不断增长,可建设用地的不断减少,类似巨构建筑的大体量建筑会更多地涌现出来。但我们的现状却不由地让人怀疑未来城市是否会朝着反乌托邦的方向演变。极端现代主义的城市氛围和千城一面的生存环境,让我们不得不思考,难道高密度城市的建筑就只能如货架般拥挤地堆砌么?现代建筑能摆脱居住机器的桎梏么?城市建筑就只是狭义的建筑么?现代建筑是否也能够成为一种诗意的而非冷酷的城市景观?

西方绘画和建筑传统习惯把建筑看作视觉焦点的单一对象,看成是一个有着独立边界的实体。如果换一个角度,把建筑看作围合城市空间的部分聚合体,那么建筑之间的空间也同样值得关注。如果要打破“建筑-环境”二元论的体系,就需要去除建筑的主体性,把建筑之间的环境也作为对象来看待。这种思维方式有助于打破建筑与环境的对立,消解建筑的形体而使其成为环境的一部分。中国传统山水画正是以“大景观小建筑”的方式,尽量放大自然而削弱人造物的存在感,更不去追求绘画对象远近比例的真实感,这是一种超越现实的观想世界的方式。像唐代李思训的《宫苑图》这类描绘大量建筑的画卷,也是将星罗棋布的亭台楼阁与自然景观有机地融合,不分彼此,不去刻意突出建筑单体,也没有让环境吞噬掉建筑,整个画面营造出整体统一局部闲散的多层次空间。这种绘画理念追求的是一种内在平衡,或者说是一种空间关系的内在和谐。在这个前提下,将任何对象分离出来都不成立,对象之间是相互依存的。这正体现了佛家讲的“无我”和“空性”,不是要否定“我”的本体存在,而是揭示了世间万物相互依存的关系,没有任何事物可以完全独立地存在,也没有任何事物是绝对的中心或主体,这揭示了世界最本质的一面。

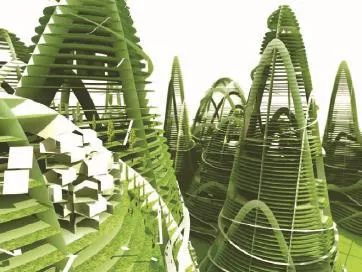

如果建筑和环境能够相互依存,相互渗透,相互转化,最后弥合两者之间的断裂:建筑即环境,环境即建筑,那我们的城市会不会彻底改观?!古人的传统山水自然观不正是突破现代主义城市困境的有效方式么?!我们可以看到一些城市中的大型建筑项目,已经展开了打破建筑与环境二元论的尝试,诸如埃森曼的西班牙加利西亚文化城,标准营造的香港西九龙梯田摩天楼,荷兰MVRDV事务所的“中国山”,意大利建筑师 Mario Bellini的台北流行音乐中心和MAD的南京综合体项目等项目,都在试图消解现代主义的形式而营造出一种建筑与环境相容的自然化城市景观。虽然各自的手段还是有差别,但可以看出有着共同的趋向,我们期待更多的城市建筑能以“与环境相容”为出发点,更加深入而自发地进行“自我消解”。

我把有着自然化倾向的建筑归为一种“超景观”(Hyper Landscape),它是一种大尺度的城市类自然景观。在宏观上它影响着城市的格局,在微观上它影响着人的生存状态和活动,在系统运作上它具有巨构建筑的高效便捷和功能的集约化,而在形态上它消弱了大体量建筑的存在感,减少了建筑与城市环境的冲突。超景观并不同于“景观都市主义”强调的让“景观取代建筑作为城市设计基本单元的历史地位” 。超景观是建筑和景观的融合,不偏颇任何一边。它的意义在于重新修复人与自然的关系,并让现代建筑摆脱功能性机器的桎梏而转变为人性化的诗意空间。

超景观诱发了城市的离心力和去中心化,让城市不再为高密度大体量的塔楼所困。从巨构建筑到超景观不仅仅是一种观念性的嬗变,超景观所延续的“巨构性”也不是为了体现建筑的宏大,而在于一种新的城市空间的塑造,让人感觉身在自然而不是身在庞大的机器之中,这是超景观与巨构建筑最本质的区别。

这种自然化趋势也是瓦解功利主义建造的有效手段,因为超景观取缔了城市建筑作为标志物的彰显能力。“建造”脱离地形学而成为政治是徒劳和危险的,一旦建造的本体被意识形态和“资本规划”(Plan for Capital) 所取代,那建造必然会被当作捕获物而卷入政治之中,直至被政治和资本的逻辑与体制所吞噬消化,沦为其牺牲品。无论现代摩天楼还是乌托邦的巨构建筑,在技术官僚的诱导下极易被权力资本所用,逐渐丧失建造的本体而沦为权力资本的象征物,甚至集权主义的纪念碑。这是集中式巨型建筑的宿命,尤其在集权政治的环境中更是在所难免。超景观恰恰是要交出建筑在城市中的标志性和话语权,让建造回归地形学,回归建造本身,让建造退回到城市环境之中。同时,超景观通过类自然的形态削弱建筑的人造感,尤其是消解了现代主义建筑的标准形态,进而瓦解金权本位的价值体系和审美体系,把自然重新引入城市。可以说城市大建筑的“自我消解”决定了未来城市发展的方向。而在这个大前提下,再去谈城市的人性化、公民化或生态化才有意义。

MVRDV 中国山 2009

Mario Bellini 台北流行音乐中心 2010

皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)的“场域-惯习”论认为,场域形塑着惯习,惯习又成了某个场域固有的必然属性体现在身体上的产物。场域不是一个实体,而是一种社会空间,是联接宏观社会与微观个体的中介。超景观不只是提供了城市景观的视觉图景,它试图营造一种有别于现代主义城市的自然化“场域”(Field) 。从现代主义的场域到自然化的场域的转变意味着城市场域的发生机制——城市精神的转变,进而导致人的惯习的转变,从而达到对城市生活形态的重塑。这种转变不仅仅体现在空间层面,更把时间的可感性放大,这也符合“慢生活”的理念。自然化的场域让人们在城市生活有限的空间和时间范畴内依旧可以感受到大量自然的存在。超景观就是要摆脱现代主义城市的“密度专制”,把人从乏味的城市生活中解放出来,将闲散的生活方式重新注入城市的集体生活,以改善都市人焦虑的生存现状。

拥散文化vs.拥挤文化

超景观体现了一种“松散的聚集”的自然化城市场域的状态,我将其称之为“拥散文化”(Culture of Loose Aggregation)。它是对库哈斯提出的大都会“拥挤文化” (Culture of Congestion) 的批判。如果说摩天楼是拥挤文化的发生器,那么超景观就是拥散文化的培养基。

我们不妨引入“散度”(Divergence)这一物理学概念来表述相对于城市“密度”的城市场域的发散强弱。密度是静态的概念,而散度是动态的,前者反映城市空间的占有率,后者反映城市空间和人的活动的动态渐变,诸如交通的、人流的、信息的、能量的发散程度。城市发展应该同时关注“疏”和“密”两部分,关注城市中未被“占据”的空间。“建造”不是压倒性的,它应当与“不建造”保持平衡。这种观念不是要把城市建得有多满,有多密集,而是注重城市中的留白,这也符合上述建筑与环境相融合的理念。

拥散文化以一种非均质化的方式稀释拥挤文化,在保证一定密度的前提下,在大城市内制造更多的孔洞和内在连接——闲散空间(Loose Space)。闲散空间试图软化和溶解那些“假装团结,实际上破碎”的“现代化进程中的凝结物和残渣”——库哈斯所谓的“垃圾空间”(Junk Space) ,并以一种松散的聚集来化解机械僵硬化了的现代主义作风。闲散空间不是大幅减少城市的密度,或者降低城市的效率,它试图增加城市空间的维度,在局部制造更多不耽搁城市运作而又能帮助城市人暂时逃离拥挤生活的“业余”空间。如果说超景观是要解决城市大尺度建筑的困境,那么闲散空间则是在小尺度下进行的局部城市空间的改良。

或许我们可以从《清明上河图》里找到拥散文化的渊源。这幅描绘北宋年间汴梁及汴河两岸景色的风俗画,以散点透视的手法摄取从僻静的城郊野外到热闹街市和繁忙码头的各自场景。大到远山、河流、城郭、树林,小到摊贩的商品、市招的文字甚至舟车上的钉铆都一一详尽刻画。这幅比科学图表还要巨细无遗的手绘长卷,将各种人、各种行业、各种活动、各种店铺疏密有间地组合在一起,既繁杂分散又形成统一的整体。人物与场景在不同尺度下的丰富关系编织出一个拥散的动态场域,其中的所有对象可以进行无穷的组合与变化。人群可以在某处聚集又消散,画面中仿佛有无数的“孔洞”去收纳无穷的人和物件,去调节空间的密度和疏度。这种东方式的传统生活形态完全不同于现代大都市那种如蜂窝般完善的“拥挤文化”,表面上形态规整功能分明,内部却拥塞混乱。《清明上河图》正体现了一种充满生机的“拥散文化”。在这个时空里,仿佛一切都是不确定的,一切可能性都蕴含其中。

“不确定性”恰恰是后工业社会的本质特征之一 ,但不幸的是我们仍旧生活在按照功能明细划分的形式呆板的现代主义城市空间里。要知道,那些“功能的不确定性”才是我们的生活!行为的不确定性和功能的规范性是一对矛盾体。没有人希望被过分限制,如果人人都会穿墙术,我想没有人会愿意走在曼哈顿横平竖直的方格子街道上绕远路。但没有规范的社会是无法正常运作的,拥散文化是对规范性进行人性化的调节。而闲散空间正是钻了现代主义的“空子”,它是对现代主义方盒子空间的蚕食和瓦解,它把空间和时间的不确定性更为直接地表现出来。

文丘里在《建筑的矛盾性与复杂性》中声称要模糊而不要分明,并希望以此来突破现代主义“非黑即白”的确定性 。早期的美国后现代主义所强调的模糊性与路易斯·康的“功能的不确定性”还是有相同的逻辑。但在实用主义哲学的指导下,后现代建筑运动在新古典主义与现代主义的杂交中走向表面化和庸俗化的折衷。之后的解构主义再一次打破确定性,并进一步打破中心化,以一种破坏功能性的空间来制造形式和功能的不确定性。解构主义对现代主义的冲刺体现的是一种错乱的理性对空间的异化。可以说后现代主义和解构主义都是对“不确定性”的误读,并且都是在针对建筑主体本身的反叛性实验,并没有触及建筑和环境两者关系的不确定性,最终导致后现代主义和解构主义建筑跟环境的割裂进一步加深。闲散空间并不追求建筑形式的突显,而是通过对建筑形式的消解和对功能性空间的“压榨”,来去掉棱角,软化边界。它试图把确定性完全稀释,将空间的不确定性释放出来,通过一种人性化的场域来重新协调建筑与环境。

库哈斯在《疯狂的纽约》中已经注意到建筑形式和内在功能的不确定性关系,并把这种“不确定性”归结为“大都会文化”。他对现代主义规则的反叛,体现在对功能的拆解和重新定义,以一种建筑内部的“城市化”对功能进行模糊化重组,由功能的不确定性来诱发建筑形式和设计方法的不确定性。这是一种手术刀式的科学分析方法论:对传统建筑功能拆解的同时也是在对现有城市局部性地强行拆解,不去考虑建筑与环境的关系,不去考虑文脉、历史、秩序等价值标准。他试图用另外一种强势的建造范式去破坏旧有的城市体制,最后以一种政治性压倒技术性的现实主义巨构建筑来终结这种“功能的不确定性”。CCTV大楼就是最好的说明:它把传统的摩天楼拆解成6个部分,又以环状的形式来把这些被打散的功能空间串联在一个集中化的系统之中。库哈斯的建筑是对城市建筑的政治化,而超景观则是对城市建筑的自然化。

以妹岛和世、西泽立卫为代表的日本建筑师,又不同于库哈斯对功能不确定性的分析思路,他们试图挖掘出功能的“同构性”,从而使空间形式趋于单一化,以功能的简化来达到不确定性的境界。他们所追求的是一种对人性的简约和抽象,并以此诱导出一种简化的生理感受和纯粹的精神体验。如果以这样的方式去建造教堂、美术馆或私人住宅可以,但要去建造大面积的城市建筑是完全不现实的。闲散空间不同于这种极少主义的做法,正相反,它追求的是空间的多样性和人性层次的丰富化。它是在模糊功能的边界并重新定义空间的形态,这导致了另外一种不确定性,而这种不确定性恰恰可以激发城市的活力,对人的情感也是一种释放。可以说闲散空间是如街道广场一样可以普及的空间模式。当然我们也可以从中国传统园林中找到类似的空间感受。但拥散空间更具多维度和多向性,它显现的是一种立体化的园林。它打破了园林式的围墙边界,完全地开放,以此来消解城市在物理和心理上的一切边界。

《清明上河图》(局部) 清院本

闲散空间的不确定性并不是抽象的西方哲学概念,而是东方式的鲜活的精神和感官的双重体验。

我们可以从马岩松的几个小品中洞见一种对“不确定性”的东方式思考。他的“鱼缸”、“墨冰”和“小石潭记”都是在对现代主义方盒子进行内部瓦解。“鱼缸”作品通过对鱼的拟人化,把工业产品方形鱼缸与标准化建筑产品现代主义方盒子做类比。通过对鱼的运动点位的统计分析,来确定鱼的活动范围,进而模糊鱼缸(方盒子空间)的边界,创造出有闲散空间特质的软化的多样性空间。这个作品看似有着科学实验的逻辑,出发点却是完全非理性的:鱼对空间活动范围的本能选择。而“墨冰”则是将一个由松烟墨冰块堆砌的9×9×9英尺的黑色立方体置于室外,以一种纯自然的手段将人工堆砌的冰冷物体“雕琢”成犹如喀斯特地貌的溶洞空间。这是以自然潜移默化的力量对方盒子空间进行溶解,而不是切割、粉碎、颠倒、拼装、重组等等西方常用的空间改造手法。“小石潭记”又以完全不同的文学叙述的手法构筑了一个写意化的场域。这个漏斗形的山谷空间以一汪池水收底,壁上的孔洞暗示了空间与外部联通的可能性,而池水的涨跌随着想象的不断溢出,诱发了这个空间的不确定性。

(作者单位:野城工作室)