新法背景下市级立法主体的权力运行路向及其制度辅佑——以河南省为例

李松刚,刘白瑞,谭 波

(1.河南工业大学思想政治教育学院,河南郑州450001;2.河南工业大学法学院,河南郑州450001)

1 地方立法困境:从资格限制到权力规制

《中华人民共和国立法法》(以下简称《立法法》)于2015年进行了修改,此次修法亮点诸多,如税收法定、限制立法授权、建立立法评估机制,其中最引人注目的内容则是对地方立法主体扩容。纵观新中国成立以来的法制发展史,我国地方立法权限呈现逐步扩大趋势。新中国成立初期,“五四宪法”第三章第七十二条第四款规定:“自治区、自治州、自治县的自治机关可以依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例,报请全国人民代表大会常务委员会批准”,由于当时法制观念所限,除此之外,再无其他形式的地方立法权。1979年我国地方组织法首提省级地方人大及其常委会的地方性法规制定权,“八二宪法”则在宪法层面对此作了肯认。1982年的我国地方组织法除延续地方性法规的制定制度之外,又增加了省级政府的规章制定权,同时设定了省级政府所在地的市及经国务院批准的较大的市的地方性法规和地方政府规章的制定权,其间穿插着全国人大及其常委会对经济特区所在地的市制定经济特区法规的授权。2000年3月15日通过的以规范立法、提高立法质量为目的的《中华人民共和国立法法》,对地方立法主体和权限做了系统规定,将原来具备地方立法权的单位做了总结,对经济特区所在地的市之立法权与其他两类市级立法主体进行统合,设定“较大的市”。这时“较大的市”内含省级政府所在地的市、经济特区所在地的市和经国务院批准的较大的市,三者得到给予地方立法权上的一致对待。随着改革的深化,有些地方经济实力大增,对地方立法权的需求也逐渐加大,需求最大的莫过于除上述“较大的市”之外其他设区的市和个别非设区的经济强市。

目前,中国设区的市有284个,享有地方立法权的有49个,没有地方立法权的235个。2015年新《立法法》对设区的市赋予地方立法权的入门资格,这意味着具有地方立法权的市的数量可能出现爆炸式增长。地方立法权的获得对地方的管理和经济发展是大有裨益的,但是其背后可能暴露的问题也是不容忽视。民间对于此次地方立法主体的扩容之回应是喜忧参半。“喜”大体集中于以下方面:一方面,扩大地方立法权限,适应了地方经济社会发展的需要。在经济体量巨大和经济成分复杂多样的当今社会,“一刀切”的立法格局已经难以适应时代的需要。授予和扩大地方立法权,可以使行政地方对繁杂的社会事务进行立法调整,立法权的获得可以使地方政府的一些行之有效的发展举措上升为立法,便于统一管理,提高措施的可预期性,降低交易成本,节省大量的人力、财力、物力,提高经济效率。另一方面,扩大地方立法权,有利于地方政府之间的竞争。在地级行政地方没有扩大立法权限之前,除49个享受特殊优惠政策的城市之外,其他的地级市只能依据国家法律行政法规治理地方,导致这些地级行政地方发展模式雷同,且许多事务无所适从。立法权下放后,地方可以根据自己的特点因地制宜,提高法律行政法规的可操作性和针对性。地方为突出自己的优势必将展开竞争,有利于制度创新,形成百花争艳的活跃局面。

对地方立法扩权的“忧”则主要是:其一,立法牵涉社会公众的切身利益,由于各个地方政治、经济、文化发展水平各异,地方法律人才队伍会有一定的差距,可能出现由于地方立法质量良莠不齐,导致不同地区民众所享受的服务不等问题,造成新的社会不公平,留下诸多“后遗症”。其二,扩大地方立法权限可能进一步恶化地方保护主义,硬化贸易壁垒。虽然1992年党的十四大宣布建立社会主义市场经济体制,但是到目前我国尚未建立起统一的国内市场体系,各地方经济发展不平衡,各地区之间为了自身的小利益设置诸多障碍,妨碍经济流通。在这种情况下,一般行政地方很可能为了自身利益,置大局于不顾而通过一些限制经济流通方面的法律,这将和建立统一的国内市场的目标背道而驰。

在学界对此争论尚未结束时,地方政府却已经开始撤地设市,获得了地方立法权,如西藏的林芝地区、新疆吐鲁番地区在新立法法实施不到一个月时间内,通过行政建制的改变跻身“设区的市”行列。

2 市级立法主体权力运行路向分析——以河南省内地方性法规为例

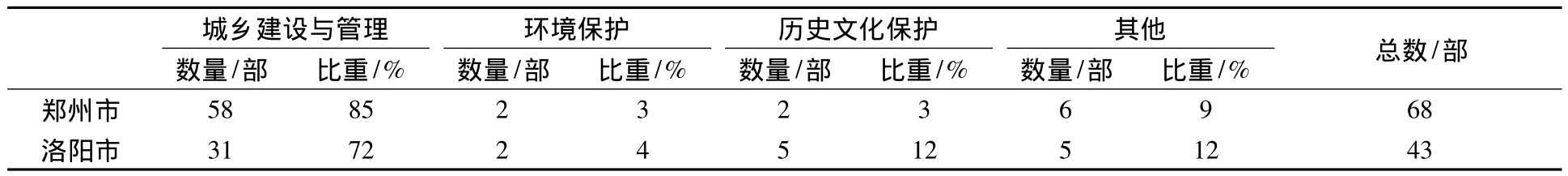

《立法法》修改之前,河南省拥有地方性法规制定权的立法主体有河南省的省级人大及其常委会和郑州市、洛阳市各自的市级人大及其常委会。修改后的《立法法》则赋予所有设区的市以地方性法规制定的初始资格,其立法权被限定为城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等。我们按照新《立法法》赋予地方立法权限的标准,对《立法法》修改前市级立法主体制定的地方性法规进行了分类(很多地方性法规交叉涉及多个方面,则根据地方立法相对侧重的方面进行归类)比较。比较结果见图1,显见在两类市级主体的立法中比重较大的为城乡建设与管理立法,达到70%以上;环境保护和历史文化保护立法则相对偏弱;在立法之中,没有扩大自己权力的立法,立法都为地方发展所需要而创立。

表1 河南省内市级地方性法规比重一览

在郑州市人大制定的68部地方性法规中,城乡建设与管理共有58部,占到立法总数的85%,从政府基本职能到对企事业单位的管理再到公民的生老病死,林林总总,几乎涵盖了社会生活所有方面,可以说在城乡建设与管理方面,郑州市地方立法较为完备。但是在环保和历史文化保护方面的立法上则与现实需求相差较大,从表2中可以看到在68部郑州市地方性法规中,历史文化保护方面的立法仅2部,占总数的2.9%。作为河南省省会的郑州,有着悠久的历史和深厚的文化积淀,自然也有着很多值得保护的具有历史文化价值的名胜古迹和非物质文化遗产。但是,在所有的郑州市地方性法规中只有《郑州市郑韩故城遗址保护条例》、《郑州市嵩山历史建筑群保护管理条例》是关于历史文化保护的立法。而诸多历史文物古迹,如皇帝故里商代遗址、城隍庙、少林功夫却只是以规则、规定的形式加以保护,这显然不利于对历史文化古迹的保护,应加强这方面的立法,以满足现实需要。在环境问题愈来愈得到人们关注的背景下,郑州市在这方面的立法却有些反应滞后,环境保护的立法仅2部,占地方立法总数的2.9%,直到2014年,《郑州市大气污染防治条例》才姗姗来迟。环境立法具有很强的时效性,建设环境友好型城市,需要有相关法律规范的基本保障,具有立法权的市级人大应当肩负起责任,健全和完善环保方面的法规,细化国家有关环保方面的法律,使这些法规适合地方的具体情况,实现环境保护有法可依,使环保执法更具操作性,以唤起政府、企业、公民对环境保护的责任。

随着郑州航空港区的设立和飞速发展,郑州作为中原经济枢纽城市的地位也会越来越突出,郑州的公路港、铁路港、航空港“三位一体”的物流体系正逐步形成,同时郑州的物流运输业伴随着“三位一体”的物流体系建设和电子商务也快速发展起来。随着物流体系和电子商务和物流运输业的发展,随之而来的则是对相关方面的立法需求,郑州市应关注这些方面的立法需求以填补立法空缺。总之,对照新《立法法》赋予地方立法的权限,郑州市地方性法规体系还很不完善,要根据适应社会发展的状况不断完善,以使郑州各项事业建设能够有法可依,确保郑州各项事业顺利健康发展。

在洛阳市颁布的43部地方性法规中,有31部是关于城乡建设与管理的。大至城乡建设规划,小至居民的节约用水,凡是涉及城乡建设与管理重要领域的几乎都有相关配套法规。但是洛阳市在历史文化保护和环境保护方面的法规还相当欠缺。洛阳市颁布的环境保护的法规有《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市陆浑水库饮用水水源保护条例》。其中一部是针对陆浑水库的专门立法,针对全市环境保护的只有一部《洛阳市大气污染防治条例》,这显然满足不了环境保护的需要。另外,洛阳的土壤和水资源也面临诸多的问题,如土壤酸化,水污染等都严重影响居民的生活质量,不利于洛阳经济发展,这说明洛阳需要更多这一领域的立法,以确保洛阳市的环境质量。洛阳有着“十三朝古都”的美誉,境内拥有龙门石窟、白马寺、关林庙等历史文化古迹,悠久厚重的历史是洛阳物质文化和非物质文化桂冠上的一颗璀璨明珠。在43部洛阳市地方性法规中有5部是关于历史文化保护的,其立法比重是立法法修改前河南省内三个地方立法主体中最大的,这和洛阳依赖历史文化古迹旅游产业促进城市经济发展有关。如果洛阳市人大能制定统一的关于历史文化保护的地方性法规,对洛阳这些名胜古迹进行统一保护和管理,同时对各具体的历史文物古迹区别对待,凡能够制定法规保护的就制定法规保护,对没有资格制定法规保护的可由市政府或相关部门制定规章或规定加以保护。那么这样一种既有普通法规托底,又实行区别对待的法律保护体系,无疑会大大增加洛阳市对历史文物古迹的保护力度,也将更好地促进洛阳市旅游业可持续发展。

3 未来市级主体的立法疑难与省情需求

3.1 市级主体的立法疑难

这次《立法法》修改使我国的立法主体层级增多,间接增加了国家治理的难度,在中央和地方的关系尚未达到和谐统一之时,赋予地方以立法权,在增强地方实力的同时,不能排除地方通过立法增加自己权力的隐患虽然在目前河南省的地方立法之中尚没有发现这一问题。[1]

新《立法法》在规范部门规章权限、落实“税收法定”原则、规范部门规章权限、加强备案审查等方面都有突破性规定,都是为了防止立法权力滥用。同时也应看到,虽然新《立法法》对地方政府的立法权限进行了限定,地方立法被限在城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面,更加注重一城一市的具体规划,意图让城市发展放开手脚,但在立法权限设置中出现“等”字难免会留下太多发挥空间,这个“等”是在城市管理之外“等”还是在城市管理范围内“等”呢?若地方人大立了超过城市管理范围的法之后,难免要用这个“等”字来抗辩。

各级地方法律供给的满足,其实仍要仰赖中央立法和省级立法品质的提高、立法解释体制的盘活以及司法解释体制的松动。在全国性治理能力和治理体系尚待完善,行政问责管理体制压力加大背景下,对地方立法主体的扩容和过度赋权可能催生地方政府为逃避问责,转而用集体决策、立法包装等形式掩盖利益抢滩、地方贸易保护等不当作为。[2]

全国人大这次修改《立法法》的活动是履行自身职权的体现,在《立法法》修改稿中曾将“较大的市”认定为“省、自治区的人民政府所在地的市,经济特区所在地的市、国务院已经批准的较大的市和其他设区的市”。相对于修改前的规定,增加了“设区的市”,这样的修改虽然在最后颁布的《立法法》之中没有明文体现,但其立法意图似乎是将“较大的市”的范围扩大。然而由于在破原《立法法》之旧时并没有立新,“较大的市”到底是指经国务院批准的较大的市,还是囊括其他设区的市,不得而知。

在当下立法法修改的背景下,可以肯定的是,地方立法权的需求量已经是相对显著增大,这在经济较为发达地区的表现尤为明显,经济发达地区不少地市极力向“经国务院批准的较大的市”靠拢便是证明。党的十八届三中全会中提出“逐步增加有地方立法权的较大的市数量”,最终成了将立法权放至更宽的一般“设区的市”,这种决策或立法意图上的明显变化实际上代表了中央在解决地方的立法主体吁求时已经不能再选择保守的策略。如果说“较大的市”还需要设定入门门槛和审批程序的话,那么设区的市便是现成的主体,只需由省级人大常委会“综合考虑本省、自治区所辖的设区的市的人口数量、地域面积、经济社会发展情况以及立法需求、立法能力等因素确定,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案”。但这种审查是否真的能够起到过滤和把关作用,值得关注,这一法条所提及的诸多要素是否能够涵盖地方立法需求的迫切性,也需要进一步考虑。

3.2 市级立法主体的省情需求

第一,如何协调区域间的立法合作问题。河南作为许多国家重大战略的重要承担者,完备的法律体制是不可缺少的。以中原经济区为例,其范围包括河南全省、山东西南部、河北南部、安徽西北部和山西东南部,共5省30个地级市、10个省直管市(县)及3个县区。中原经济区涉及多个省级立法主体,如何做好立法协调、立法互动是需要破除的重大难题,而我国《立法法》从制定之初就回避了这种区域协调立法的问题,修改后的新立法法也没有回应谁能制定跨省级区域的地方性法律这一难题。河南省人大制定关于中原经济区的法律是否适用于山西省运城市?仍是个问题。

第二,在一省之内,两个地级市在立法协调上又该如何处理。例如,郑州航空港区涉及郑州市和开封市,事关两地的城市建设和管理,立法主体应为哪一边,是否应该由河南省人大出面制定一部关于仅仅适用于这两市的法律,如果无须省级立法主体,那么都有城市立法权的两市的立法应如何协调?如果存在立法冲突,该如何建立该类立法争议的解决机制?

第三,此次《立法法》下放立法权的标准令人诟病。也就是在地方立法主体之中增加“设区的市”,此外再无其他标准,难免一些地区通过撤地设市变相获得立法权。在“《全国人民代表大会关于修改<中华人民共和国立法法>的决定》”中规定:“广东省东莞市和中山市、甘肃省嘉峪关市、海南省三沙市,比照适用本决定有关赋予设区的市地方立法权的规定。”这更被有些学者称为立法技术的倒退。[3]“设区的市”级别为地级市,而其他级别市的立法需求并未在此次修法的考虑之中,对此规定地级市出现了三种态度:①以开封市为代表的有历史文化积淀的名城,特别需要城市立法权来保护城市的历史文化和环境以及城市建设,也是此次修法受益最多的主体,对修法持积极态度。河南省人大制定的省级地方性法规中有3部法规是针对某一个地方的,分别是《河南省开封城墙保护条例》、《河南省信阳南湾水库饮用水水源保护条例》、《河南省安阳殷墟保护管理条例》。而这3部法规中2部为历史文化保护方面的立法,1部为环境保护方面的条例。在设区的市没有立法权的条件下,对地级市区域内亟需立法保护的对象只有请省级立法主体为其立法进行保护,虽然这不免有立法资源浪费之嫌,却从侧面反映了省内市一级立法主体对立法权的需求。②以驻马店为代表的黄淮地区农业城市,对此次修法态度较为“平淡”,这类城市发展规模和发展程度不需要地方性法规就可以治理好,对赋予的地方立法权并不推辞也不使用。③以济源市为例的特殊城市,这类作为经济实力不俗的中部城市(属于省辖市)成为副地级市这一级别,对城市的管理需要立法权,然而却因为不是设区的市,又不是“人大修法决定”之中明确“比照适用“的幸运城市,因此无缘地方立法权,这类城市的立法需求将如何得到满足?

4 对改革的反思和相应的对策

4.1 对改革的反思

我国的改革有一个经验性说法是“一放就乱,一统就死”。这次我国地方立法权的下放也面临这样的两难,放与不放,怎么放,都是必须面对和解决好的问题。好在这次的放没有选择一放了之,也不是以前的“一统”于中央手中,弱化了由国务院批准的较大的市这一制度架构,选择了更加平民化的“设区的市”来考量。但这里存在的问题是:一些特殊的地方被特殊对待,使一些级别不至或没有设区的城市望眼欲穿,与制度红利擦肩而过。虽然行政审批在这里又一次做了减法,但是以级别定资格的制度依然隐约存在。

我们修法的时代背景是全面深化改革,中共十八届三中全会以后司法体制改革被推至风口浪尖,以至提至司法系统省级统管层面。“改革司法管理体制,推动省以下地方法院、检察院人财物统一管理,探索建立与行政区划适当分离的司法管辖制度”。目前的困境是司法权上收刚起步,而立法权却下降至地市,那么地方性法规是有可能作为当地人民法院的判案依据的,而我们现存的法律冲突解决机制对此问题的规定尚待完善,因此《立法法》将立法权下放无疑给新一轮的司法体制改革出了一道难题,这是否与司法改革潮流相逆?河南省法院系统已经开始相应的改革,人大系统也已经开始了相应的培训,不知这种改革会对我国未来的人大产生“一府两院”会有何影响?

4.2 相应制度的建构

第一,完善建构省级人大常委会审查立法主体资格之制度。关于设区的市成为立法主体,只需由省级人大常委会“综合考虑本省、自治区所辖的设区的市的人口数量、地域面积、经济社会发展情况以及立法需求、立法能力等因素确定,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案”。虽然有了相应的考量因素,但并没有在立法法中提及如何把握这些因素,上述各种因素孰轻孰重,各占多少比例,恐怕还需要各省级单位制定相应的实施细则。如果一窝蜂地不加区别地都予以批准,实际上就是不尊重立法规律,长此以往必将出现一定数量的违反上位法的“恶法”,这将间接增加省级人大常委会的工作量,因为通过的下级地方性法规依然要经省级人大常委会审查。

第二,完善全国人大常委会和国务院的备案制度。从自治法规的制定起,向全国人大常委会和国务院进行双料备案渐渐成为一种常例,两者分别作为最高国家权力机关的常设机构和最高国家行政机关,其法律和行政法规的制定权决定了常例的必要性。但是两者对于下位法备案之实效与态度,值得关注。因为这种程序的内部性决定了其不易为外部公众所监督,同时也容易导致两机关“备而不审”行为大量出现。因此,备案制度的公开化或许是一条不错的路径,而备案期间再次向公众征求意见更不失为一种理想的纾难之策。

第三,区别不同地方的立法需求,分步控制授权地方立法主体的总量。不管是从一省而言还是从一国而言,地方立法主体的放开都需要有一定步骤和节奏。在不同时期放开不同的设区的市之权力既显合理,又系公平。不同地区对于立法权的需求大不相同,有的趋之若鹜,急急忙忙;有的则随大流,自觉有此权不多;有的则无所谓,甚至认为即使不给也无妨。因此,赋予地方立法权要一步到位的思维不是哲学思维的表现。对于哪些城市更需要地方立法权,可以考虑设定地方法治的需求指数评判制度,科学设定一些定性和定量的指标进行打分评断,对法治水准相对较高的地方可以给予相应的奖励,使其早日步入有立法权城市之列。同时赋予地方的立法权也并不一定要第一时间变现,变现的前提是必须保证改革期望的实现,这与私权不能滥用的道理相若。如果省级人大和其常委会不能在这一问题上大公无私,而是抱持早日放权、一放了事的态度,那么国家在备案时就必须严格把关,否则全国一盘棋就可能成为一盘乱棋甚至死棋。

[1] 秦前红.立法法修改的得与失[J].财经,2015(8):140-141.

[2] 熊文钊.大国地方:中央与地方关系法治化研究[M]北京:中国政法大学出版社,2012.

[3] 郑毅.“较大的市”扩充模式值得商榷[N].检察日报,2014-10-13(06).