从对弱势群体的关注看媒体的责任感及其实现途径

——以《南风窗》为例

孟丹丹

从对弱势群体的关注看媒体的责任感及其实现途径

——以《南风窗》为例

孟丹丹

一个国家的文明很大程度上体现在这个国家对弱势群体的重视程度,而一个媒体的责任感也体现在为弱势群体构建发声的话语空间。本文以《南风窗》2013年全年对弱势群体的报道为样本进行研究分析,探索弱势群体与媒体的关系,媒体怎样通过有关弱势群体的报道来承担社会责任以及实现媒体责任感的途径。

弱势群体;《南风窗》;媒体责任

[作 者]孟丹丹,河南大学。

《南风窗》是一份以社会精英阶层为主要作者和读者来源的高端刊物,但其报道中对于对平民百姓的关心和社会弱势群体的关注并不亚于其对时政热点、社会经济、全球金融的关注程度。所谓弱势群体,也叫社会脆弱群体,它主要是一个用来分析现代社会经济利益和社会权力分配不公平、社会结构不协调和不合理的概念。一般分为生理性弱势群体、社会性弱势群体和自然性弱势群体。其中生理性弱势群体主要有老年人、残疾人和精神病患者等;社会性弱势群体主要有下岗者、流浪者和农民工等;自然性弱势群体主要有生态脆弱区的居民和自然灾害地区的灾民等。[1]《南风窗》每一期几乎都有一篇反腐、一篇解放思想、一篇关注弱势群体生活的文章,只有这样才能成为群众的脉搏、中国的良心。

一、弱势群体与媒体的关系

我国弱势群体的产生和形成,是社会政治、经济文化发展不平衡以及社会转型过程中各种矛盾问题综合作用的结果。弱势群体不论是作为报道对象还是受众,都与媒体有着千丝万缕的联系。媒体能为包括弱势群体在内的社会大众提供表达意见的渠道和构建实施话语权的空间,同时弱势群体也需要通过媒体来了解这个社会以做出适时的调整适应其中。媒体需要紧抓社会热点和发掘一切具有新闻价值的信息,而弱势群体往往是有价值的新闻资源,对弱势群体的关注和报道恰恰体现了一个媒体的社会责任感和历史使命感。

然而目前的媒介环境赋予了弱势群体极少的媒介权利。纵观各大报刊、电视台等传统媒体,为农民、下岗人士、残疾人这些弱势群体开设的专栏和栏目寥寥无几,更不用说手机、互联网这些新媒体,他们为了追逐经济利益更多地服务于名人明星、白领阶层、成功人士等,而忽略了所应承担的为弱势群体服务的媒体责任。从另一方面说,弱势群体大多知识文化水平不高,缺乏一定的媒介素养和媒介使用能力,往往还停留在“有事找媒体”的口头阶段,而真正依靠媒体维权的人数还是少之又少。

《南风窗》作为我国媒体使命感比较强的杂志,深刻认识到这一长期存在的问题,力图通过自身的努力来改变这种畸形现状,在重视弱势群体报道,积极为弱势群体发声的基础上进一步提高弱势群体的话语权。

二、《南风窗》2013年关于弱势群体的报道情况解读

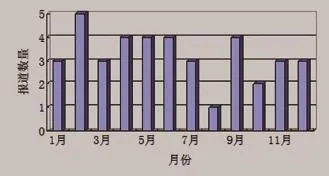

图1:《南风窗》2013年各月弱势群体的报道数量

从图1可以看出,《南风窗》在2013全年26期中共有关于弱势群体的文章39篇,平均每月3篇,每期1.5篇,履行了杂志前主编秦朔每期必有一篇关于弱势群体报道的诺言。而以2月份5篇为一年之最多,这是因为2月份是农历春节前后,在外务工人员纷纷回家过年和节后返城。农民工一直是各大媒体在对弱势群体的报道中最关注的也是出现频率最高的。年底农民工讨薪、维权问题是长期存在并且一直未得到妥善解决的问题,年后农民工重返工作岗位,又涉及一系列劳动合同的签订、应有保障的落实等问题,所以2月报道量最多。但这也同时提醒《南风窗》杂志,在关注农民工这一群体的同时,应加大对其他群体的关注,比如残疾人群体、老年人群体、流浪者群体等。

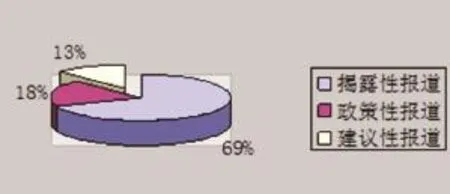

图2:《南风窗》2013年弱势群体报道性质对比

从图2可以看出,《南风窗》在2013全年26期中关于弱势群体的文章共39篇,在这39篇中,其中以揭露现状的报道为最多共27篇占69%,其次是有关弱势群体政策的报道共7篇占18%,对现状提出建议的报道为5篇占13%。《南风窗》的报道是以揭露事实现状为主的,将底层群众不为人知的生活困境和所面临的不公曝光于天下,以期得到其他群体的帮助和政府的重视,最终改善他们的现状,提高他们的生活水平。然而媒体的能力和权利毕竟有限,在揭露和批判之余还能提出有建设性的意见和可行性的建议是难能可贵的,虽然只有5篇提到解决措施和具体建议,但这已经与政府机构和有关部门形成鲜明的对比。一份杂志都有这样的责任感,作为政府难道不应该有所作为吗?

三、《南风窗》媒体责任的表现

我国作为一个社会主义国家,党和政府代表着最广大人民的根本利益。但因为社会制度的不成熟,在各行业体制的建立、法律法规的制定、工作人员的素质等方面还存在诸多问题,还不能真正做到为全体人民服务。如果对这些社会问题避而不谈,则会阻碍我国现代化的进程。相反,积极地发现并直面这些问题,使之得到全社会的关注,即使不能得到立刻的解决,这些持续关注也会对问题的最终解决起到不可估量的推动作用。

《南风窗》在对弱势群体的生活现状以及涉及的政策问题、法律问题及公共服务等方面进行了很多探索,分别从以下方式体现了自己的社会责任:

(一)及时揭露存在于弱势群体中的不合理现象

发现问题是《南风窗》表现媒体责任的最主要形式,只有经过实地追踪调查,才能最真实地反应底层人民的生活状态,毫不留情地揭露社会的不公、制度的羸弱以及关怀的缺失。在2013年关于弱势群体的39篇文章中,发现问题和揭露事实的文章有27篇,占报道的绝大多数(见图2)。比如第3期《农民工讨薪,十年的权利困境》,记者用犀利的笔触直击国家法律政策的软肋:“农民工从开始讨薪到最终拿到钱,平均需要11个月时间,大部分人都是找劳动监察和信访办无门后,才诉诸法律援助,要得到法律庇护,需要支付可能难以承担的巨额成本,对于弱者来说,这样的法律是奢侈的。”[2]记者在文中揭露出农民工讨薪的难题:渠道的不畅通、成本的高昂、法律的可行性低,以求引起社会的关注和政府的正视,这是媒体站在弱者的角度向整个社会发出的呐喊和求助。

(二)密切关注涉及弱势群体利益的政策走向

对弱势群体这一阶层的人们来说,我国还没有制定完善的救助政策,没有做出到位的服务,更没有赋予他们平等的话语权。作为有责任的媒体,必然会时刻关注着有关弱势群体利益的政策的风吹草动,以期能为他们带来更多福利、更多公平和更多人文关怀。在2013年关于弱势群体的39篇文章中,关注政策走向的文章有7篇(见图2)。例如,第2期“公共政策”栏目下的文章《“异地高考”,谁的胜利?》,文章紧跟政策走向,写道:2012年即将结束的时候,全国各省市关于“异地高考”的方案赶在“大限”之前出台,情况比想象的还要糟:“排斥”“限制”的思维,贯彻于各地方案的始终。[3]各地陆续出台的异地高考政策,并没有为外来务工人员子女带来福利,反而更遭到当地人的排斥和限制。文章字里行间透露出记者想从政策的改革中寻找到向弱势群体倾斜的痕迹,但最终是失望的,反映出媒体和记者以及他们所代表的弱势群体对教育公平、社会正义的深切期盼。

(三)积极为改革建言献策

《南风窗》站在社会转型的高地上,以独特的视角、深度的挖掘,为人民大众毫无隐晦地展示出一个真实的中国。在2013年关于弱势群体的39篇文章中,直接提出建设性意见的文章有5篇(见图2)。例如,第9期“纵论”栏目下文章《农民的两种维权》提到:在不健全的市场体制下,农民面临着沉重的“经济关系的无形压力”。基层政权应该放权给农民,允许和扶助农民成立农业合作社、农民协会等,拓宽农民集体发声的渠道。此外,如果上级对基层政府的考核指标不是GDP增长多少和外资引进多少,而是农民纯收入增加了多少,幸福指数提高了多少,基层政府自然就会将精力放在如何代表最基层的农民在市场上争取最大利益,而不是跟不健全的市场一起压榨农民,而这,正是基层政权得以稳定的根本。[4]《南风窗》在发现、揭露、批判的基础上,还能或多或少地提出若干建设性的意见,一定程度上反应了弱势群体的心声,一度把某些问题推到舆论的风口浪尖,迫使相关部门采取有效措施,加快问题的解决速度。

四、《南风窗》实现媒体责任的途径

(一)树立有责任感的定位

媒体的责任就是回到媒体自身,回到其作为有立场的信息中介的本我,做一个负责任的信息发布者、科学理性的知识传播者、维护善良风俗的娱乐提供者、普世价值的坚定追随者;不狂热,不势利,不浮躁,不放纵,不恐惧;有良知,有理性,有担当,守边界,能自律。[5]《南风窗》把握住中国社会转型期这一时代特征,把目光聚焦在政经互动、中外交流和公众利益,尤其是底层利益,因为身处底层的弱势群体拥有着最少的社会资源和不平等的社会地位,他们是最需要帮助的人,更需要社会听到代表他们利益的声音。《南风窗》义无反顾地对弱势群体倾注了更大的精力与热情,面对社会不公所表现出的愤怒和面对人生不幸所表现出的同情,都增强了读者的认同感。南风窗不愿仅做一个歌颂者和记录者,而是做一个经济繁荣背后的理性思考者。正是《南风窗》的这份责任感,让它成为中国的标杆,直接影响公众舆论,甚至间接影响高层决策。

(二)以建设性为落脚点

建设性是《南风窗》强调的七个特性之一,《南风窗》从一开始就与建设性相关,它的第一任社长曹淳亮提出了“四新四桥”办刊理念,“四新”是指“改革开放的新事物、新观念、新趋势、新潮流”,“四桥”是指政治与经济、领导与群众、理论与实践、几代人之间的桥梁。[6]

20多年前办刊理念中所提出的“桥梁”,用今天的话来说就是“建设性”,杂志致力于建设一个沟通平台和互动空间,使社会各阶层都能参与进来,共同探讨社会政治经济。这种“建设性”的桥梁作用一直贯穿在《南风窗》的办刊方针中。早在2003年,《南风窗》就提出了中国社会转型问题,并在此基础上调整了最新的定位:办中国最有影响力的新闻杂志。《南风窗》的杂志使命就是“为了公共利益”,为了完成这一使命,《南风窗》能以独特的视角看穿繁荣背后的缺陷和问题,“吹冷风”比“唱赞歌”要多。尤其在对弱势群体的报道上,体现得尤为明显,弱势群体是社会的“短板”,是容易忽视的角落,也是最容易激化矛盾甚至引起犯罪的节点。《南风窗》的“调查与记录”栏目,几乎每期都留给弱势群体,旨在构建一个允许弱势群体反映自身现状和表达意愿的平台和空间,也可以说是一个沟通社会与底层的桥梁,为社会面临的突出问题和矛盾积极建言献策,为推动社会的进步尽一份绵薄之力。

(三)培养一批有人文情怀和职业操守的人才

社会的发展有赖于每个人的发展,社会的良知有赖于每一个人的良知。《南风窗》提供了一个相对宽松的人才成长环境,让每一个工作人员理解杂志的价值观并传播出去,用一颗真诚的心向社会和公众展示最真实的信息、最诚挚的关心。

传媒业对职业操守和社会责任感的要求比其他行业更高,《南风窗》需要的是一支有职业操守、敬业精神、专业素养的采编团队。媒体人首先要具备的就是专业素养和娴熟的采写能力,但这是远远不够的,还需要有对媒体这一行业的无限热爱和激情,这样才会有动力用媒体这一“软实力”来积极推动社会转型。最重要的是媒体人还要有良好的职业道德,这样才不会为了迎合受众而使新闻失实,甚至报道虚假新闻,才能更好地为最需要帮助的人发声。

在《南风窗》对弱势群体的报道中不难发现,文章从没有站在社会精英的角度,而是站在社会底层最需要帮助的那群人的立场,没有歧视,没有哗众取宠,只是想竭尽全力为他们争取应得的利益和权利。这与《南风窗》有一大批具有人文情怀和职业操守的记者是分不开的。

[1]陈成文.社会弱者论[M].北京:时事出版社,2000.

[2]张墨宁.农民工讨薪,十年的权利困境[J].南风窗,2013(3).

[3]张墨宁.“异地高考”,谁的胜利?[J].南风窗,2013(2).

[4]石破.农民的两种维权[J].南风窗,2013(9).

[5]李兰青.“平民热”的冷思考[J].江汉大学学报,2004(8).

[6]朱学东.凯风自南 吹彼棘心——解读《南风窗》20年[J].南风窗,2005(1).