基于生态文明建设的乡镇国土空间格局优化探讨

杨露茜,姚 建,徐 瑞,王 然

(四川大学建筑与环境学院,成都 610065)

随着我国经济发展步入新常态,推进生态文明建设成为大势所趋,生态文明建设的相关研究也引起越来越多的关注。国土是生态文明建设的实施空间,合理的空间开发格局为产生良好的经济效益奠定基础,同时形成稳定的生态安全格局保障生产力持续发展,促使生态环境保护与经济建设相互协调、互为支撑。乡镇是我国基本的地域单元,与城市比较其经济实力、公共基础设施相对落后,同时面临污染严重,生态破坏的困境。如何通过国土空间开发格局优化促进经济优化发展,改善人居环境,同时扭转过度开发的态势,关系到乡镇及整个区域生态文明建设的成效,对于提高生态文明建设的可实施性有很重要的现实意义。

1 生态文明建设需要进行国土空间格局优化

生态文明的实质是在尊重自然、顺应自然、保护自然的基础上,协调人与自然的关系,转变生产方式、生活方式和消费模式,节约和合理利用自然资源,保护和改善自然环境,修复和建设生态系统,为可持续发展保留和创造坚实的物质基础[1]。

国土空间格局优化是生态文明建设的首要途径。将生态文明理念贯穿于国土空间开发与保护,就是继续强调协调人与自然的关系,有节制地开发空间资源,规范开发秩序,形成可持续的国土空间开发格局。结合生态文明建设的目标,国土空间格局优化以生产空间高效集约促进经济优化增长,以生活空间宜居适度促进人居环境改善,以生态空间山清水秀促进生态环境保护,为生态文明建设打下良好基础。其具体目标是:

生产空间高效集约。国土空间开发和产业布局,要与国土空间利用的最佳综合效益相匹配,资源环境承载能力较高的区域重点开发,以集聚开发促进人口集聚和产业集群,形成高效运行的空间组织体系。通过转变经济发展方式,合理调整三次产业及其内部空间结构,控制用地规模、提高资源利用效率、第三产业占比等。同时防止工业和服务业随意挤占农业发展空间,也尽可能减少乃至最终停止生产空间对生活空间和生态空间的侵蚀。

生活空间宜居适度。通过提高城市化水平和空间利用率,使生活空间更紧凑,改善生活环境和生活方式,使生活舒适感有所提升。完善公共服务设施建设,缩小先发与落后地区间差异,缩短城乡差距,使不同地区的居民生活水平趋于相同[2],公众对环境质量的满意度有所提升。

生态空间山清水秀。保护森林、湿地、草原、水域等生态用地,保护基本农田不受侵占,保障生态用地占国土面积比例。将对生态资源的保护落实在面上,增强环境自净能力、生物多样性、水源涵养、净化大气等生态系统服务功能,为经济社会可持续发展构筑生态屏障。

2 乡镇国土空间开发存在的问题

2.1 土地利用方式粗放造成土地资源浪费和生态破坏

受地形、地质灾害和生态脆弱等因素的影响,我国乡镇适宜建设开发的国土空间有限,而土地利用方式粗放。建设用地、宅基地扩张占用大量耕地、生态用地,一是使土地利用效率低,造成土地资源的浪费和建设用地结构的不合理[3];二是造成生态环境的破坏,耕地面积减少。据《中国国土资源公报》统计[4],全国耕地面积2003年为18.51亿亩,2006年为18.27亿亩,2008年下降至18.26亿亩,近年来依然逐年下降,耕地保护形势严峻。如果不规范国土空间开发秩序,保证粮食安全的耕地面积就很难保证。而从景观生态的角度上看,大多数乡镇虽然自然环境优良,但往往是以分散的居民点为中心,林地和耕地环绕分布的景观布局。这种自然形成的村落景观格局较为松散,强烈的人类活动易增强生态脆弱性。以西部某山区乡镇景观格局分析为例,基于GIS技术,运用Fragstats软件对林地、农田、水域、建设用地四种斑块类型重点研究 (表1)。

表1 景观斑块类型及其基本属性Tab.1 Landscape patch types and its basic attributes

通过分析计算得出,景观丰度值PR为7个,景观丰都值较高说明景观系统中土地利用类型丰富,景观组分较多。香农多样性指数为1.25,景观系统内异质性程度较高,表明内部生境多样化程度高。据调查,该乡镇为山地地貌和亚热带湿润区季风气候,良好的自然条件适合动植物生长,因而形成了类型多样、稳定的生态系统。景观破碎度为0.02,景观破碎化程度较高,这是景观多样性丧失的原因之一。据调查,这是由于当地农户多分散居住,聚集度低,耕地开发无序,人类活动作用强烈造成的。可见,该乡镇虽然生态系统类型多样,景观组分较多,自然条件良好,但人类活动强烈作用,已影响景观生态系统的稳定性,破碎化程度高,不利于景观功能的整体发挥。

2.2 产业低端且重点不突出,生产空间效益较低

当前,大部分以农业为主的乡镇产业低端使效益普遍不足,且生产同质化并缺乏特色。一是不少地区农产品种植呈散状分布,特别是山地、丘陵地带,受限于地形和土地适宜性,布局分散,并且缺乏集约化规模化经营,产业化水平低,不成气候。二是没有因地制宜的优质农产品,种植业多存在盲目跟风的随意性,趋同发展让有特色的重点产业不突出。以西南地区某典型乡镇为例,该乡是县域重要的农产品的主产区,有茶叶、高山蔬菜、脆红李、山地鸡等四大特色农副产品。2012年该乡镇各类农产品种植面积和产值所占比例的统计表明,重点产品的产业优势并不突出。其中,特色农产品种植占农业用地面积的比例为脆红李9.3%,蔬菜0.2%,茶叶19.0%(图1),畜禽养殖也多为散户养殖,在规模上不具优势。特色农产品产值所占比例中,茶叶较高为41.9%,而脆红李16.3%,蔬菜0.2%(图2),都颇为不足。经实际调查,该乡镇下辖六个行政村中各类农产品种植均有分布,各村趋同发展,没能充分利用该乡镇地势为西南部由高山向河谷坝区直下、中部丘陵、东北部河谷浅丘,水资源分布北部相对丰富的特点,限制了土地和资源的集约和高效利用,使得重点产业未呈气候。

此外,很多乡镇二产业薄弱,基本无农产品加工型工业企业,或者农产品加工链条短,附加值低,造成资源利用效率低,生产效益不足。并且由于交通区位、经济落后等原因,较为丰富的生态资源尚未适当兼顾生产功能,休闲度假产品的适当开发是第三产业发展需要解决的问题。

图1 2012年某乡镇农产品种植面积比例Fig.1 Scale drawing of agricultural products plantation areas of a small town

图2 2012年某乡镇农产品产值比例图Fig.2 Scale drawing of agricultural production of a small town in 2012

2.3 建成区的建设水平较低,集聚程度不足

目前我国许多乡镇建成区的建设水平较低,功能区域分划不明确,空间利用率低,公共设施落后,使得经济与人口的集聚程度不足,对周围农村地区的辐射带动能力不够。

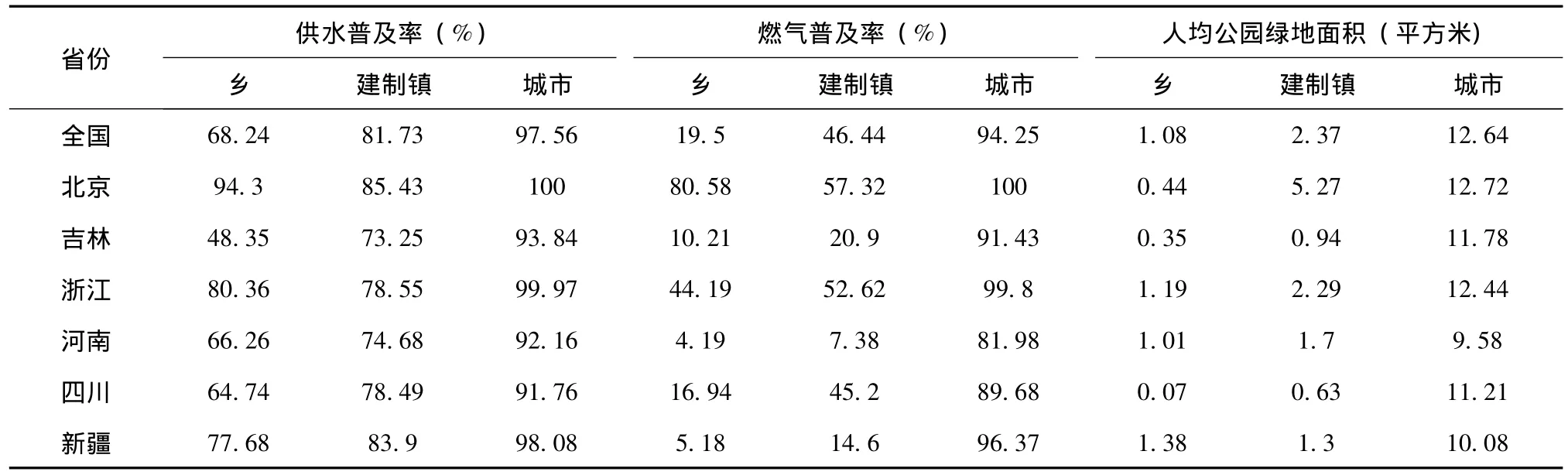

一是缺乏规划,各功能区域分划不明确,交错混杂,商业交通居民区混合交差,商贸服务和第三产业集中地市场混乱。二是空间利用率低,建筑形象落后,民居风貌不统一。此外,因经济发展水平落后,在基础公共设施服务上投入不足,城乡之间在公共设施、义务教育、医疗卫生、社会保障、公共就业服务等方面存在显著差异[5]。根据2013年分地区市政公用设施水平的统计[6],选择代表性的省份对城市、建制镇和乡的供水普及率、燃气普及率和人均公园绿地面积做比较 (表2),可见乡镇和建制镇的市政公用设施水平较城市有一定差距。

功能分区不明、空间利用率低、形象落后、基础设施不完善,限制了居民物质生活水平和精神文化需求的提升,使得中心区域对周围农村居民和乡镇企业缺乏吸引力,因此聚集经济效应不明显,土地增值潜力不足[7],影响范围有限。

2.4 生态空间缺乏保护,受到严重干扰

乡镇的生态资源相对丰富,但一方面随意的开发国土空间,使生态空间受到人类活动干扰,生态系统的服务价值难以体现,另一方面环保设施配置不完善,造成环境污染、生态破坏。

缺乏统筹规划和开发秩序的约束,乡镇的生产空间和生活空间开发侵占了生态空间,如小水电影响河流生态、耕地开发破坏森林和湿地、宅基地扩张侵占耕地等,导致森林破坏、湿地萎缩、草原退化、优质耕地的得不到充分利用,生态系统的生物多样性、水源涵养能力等服务功能持续下降。

表2 2013年分地区市政公用设施水平表Tab.2 Level of regional municipal faclities in 2013

由于经济落后,环保意识薄弱,农村居民点布局分散等原因,环保设施配置不完善,环境污染严重。我国农村居民点大多数以分散形式布局,不仅使人均用地面积偏高,造成土地资源的浪费,还造成污水集中处置,垃圾集中收集处理,清洁能源普及等环保公共服务难以实施。从西部某乡镇的2012年环境统计情况来看,场镇有集中式生活污水处理站1座,覆盖全乡1/5人口;分散式处理设施方面,全乡共建人工湿地池161口,沼气池732口,而全乡共有农户2662户,生活污水处理率仅为30%。农村地区环保设施数量少,覆盖范围小,生活污水、畜禽粪便未经处理直接排放,垃圾清运率低,落后能源使用等,使得环境污染,生态系统退化问题凸显。

3 优化乡镇国土空间格局的路径

3.1 集约发展提高产出效益

集约开发提升产出效益,不仅保障优质农产品生产供应,更对保证国家粮食安全,构建农业战略格局意义重大。一是通过整理农业用地形成成片的规模化种植,划定耕地保护红线,保护基本农田和优质耕地资源。二是打破各村趋同发展,同质竞争的局面,实施“一村一品”发展战略,因地制宜地错位发展,形成以重点农产品为特色的产业链。三是以土地集约利用促进农业合作社向规模型,专业型转变,以“公司+基地+农户”和“合作社+农户”等模式扩大规模经营,集聚产业和劳动力,发挥产业集聚效益和规模效益。同时适度培育第二产业,扶持一批资源利用率高、污染排放量少、环境影响小、产出效益高的农产品加工业企业,推广品牌,打开销路,提高投入产出效益。

为促进经济结构优化和产业梯度转移,还要依靠本土特色鼓励引导发展第三产业,发挥特色产业对新农村建设的支撑带动作用。

比如,建立以蓄林、营林为主的珍惜林木苗圃示范园,既形成良好的林业生态系统,又增加经济收益;依托特色林果业修建生态果园体验园区,修建农家乐,发挥休闲旅游的潜力,发展生态旅游经济;对旅游资源片区进行开发,保护性开发建设乡村建筑中的历史文化古迹,形成人文观光景点等,使乡村休闲旅游反哺地方经济。

3.2 点式开发加强集聚程度

乡镇宜采取点式开发的方式[8]:建成区是对外交流的窗口,承接城市主要农产品供应基地、休闲旅游服务等功能,同时辐射周边区域带动整个镇域产业发展,必须重点开发,通过基础设施向周围区域辐射其影响力,促进农村人口向城镇集中;同时农村地区建设聚居地,提高建筑容积率,使生活空间更紧凑。

一是要改善场镇风貌,合理进行空间布局,建立公共服务区,商业区,卫生教育机构,依托公共核心发展的居住区,加大基本公共服务供给力度,引导人口和产业向基础设施完善的区域聚集。二是农村地区采取“大分散,小集中”的原则,将分散的农村居民点相对集中形成一定规模的聚居地,改善人居环境,提高生活的舒适度。在公共服务设施条件较好的中心村和交通干道附近建设农村聚居点,推动闲置用地、低效用地再开发,来调整人均居住用地,提高生活空间利用效率。同时配置文化体育中心、培训中心、农家购物中心、医疗卫生站、环保设施等,促进基本公共服务均等化[9],使之享有与城镇基本相同水平的生活服务设施,其中要重点完善环保设施配置,整治农村环境质量。

3.3 面上保护提升资源环境承载能力

健康的生态环境是经济社会可持续发展的保障,必须突出生态空间的全面重点保护,来提升资源环境承载力,避免开发强度超载,秩序失衡。对自然生态空间的保护要落实在面上,与生产、生活区域的重点开发相协调。结合敏感性和生态功能性,将生态用地分保护、维护、修复分别管控[10]:生态保护区主要为辖区内饮用水源地、自然保护区、风景名胜区、湿地、森林、公益林地等,划定生态保护红线重点,分级管控:一级管控区内严禁一切形式的开发建设活动,二级管控区内严禁实施影响管控区主导生态功能的开发建设活动。生态协调区主要是农业用地的维持和保护,实行基本农田保护制度,建设高标准基本农田,废弃建设用地和荒地可恢复为耕地,严格控制耕地转为非耕地,条件好的地区适度发展农业旅游观光。生态修复区包括生态功能脆弱区、地质灾害频发区域、矿产资源集中开发区等,有重点地推进国土综合整治,修复国土功能,增强国土可持续发展能力。

建成区也要尽可能兼顾生态功能,注重景观绿地系统的配置,适度扩大绿地面积。在街头广场建设一定规模的园林景观和有当地特色的绿点,道路适当配置绿地景观,改善建成区的内部环境。乡镇与城市、县城相连的交通干道,中心镇与村相连的道路两侧,保留林木、林盘、农田,作为连接斑块间的生态廊道,使乡村景观的多样化得以保持并加强其特征;辖区内水系除了保护和涵养水源,也可作为廊道以加强城镇区与各生态功能区的生态联系。从而由生态区配合城镇绿地,通过生态廊道连接,形成区域生态系统的网络,巩固乡镇生态资源的优势。

3.4 强化乡镇国土空间开发管理制度建设

为科学有效地推动国土空间开发与保护,形成良性空间格局[11],必须建立健全乡镇国土开发、整治的标准、规范和制度。建议在乡镇生态文明规划编制中纳入国土空间格局优化方案,在规划中制定生态标准体系与考核办法,将生态经济、生态人居、生态效益指标全面纳入国土空间开发利用的考核评价体系,引导开发区域集约化建设。并且,严格按照地方和区域国土规划,统筹国土资源开发、保护和整治,减少国土空间开发的随意性和盲目性[12]。同时,有效协作主体功能区划、生态功能区划等不同空间管理规划,在同一框架下各部门各司其职,形成系统化管理体系[13]。

乡镇政府部门应严格土地用途管制,实行基本农田保护制度、占用耕地补偿制度,明确耕地保护的责权;划定饮用水源保护重点区域,严格施行水资源管理制度。并且完善土地资源调控政策,坚持最严格的节约集约用地制度,积极推进城乡建设用地增减挂钩试点等,严格禁止方向有误、强度不当的国土开发活动。同时要加强监督、严格奖惩,实施领导干部自然资源资产离任审计方案,建立生态环境损害责任终身追究制。建立动态评估机制,对资金投入、制度完善、管理绩效等展开评价和考核,鼓励支持和科学指导国土整治的各项有益行动。

4 结论

乡镇是连接大中城市和广大农村地区的纽带,生态资源丰富但经济相对落后,人居环境较差,农村环境污染严重。本文经调查研究表明,乡镇国土空间开发存在的主要问题有:土地利用方式粗放造成土地资源的浪费和生态破坏;农业产业化水平低,且有特色的重点产业不突出,造成生产空间效益不足;建成区的功能区域分划不明确,空间利用率低,风貌落后,公共基础设施落后,使得集聚程度不足,辐射带动能力不强,影响范围有限;生态空间受到干扰而服务能力下降,环保设施不完善造成污染和生态破坏。

在乡镇生态文明建设中,亟需改变国土空间无序开发的方式:从农业用地、经营的规模化,形成特色产品产业链来提高产出效益;采取点式开发的方式加强建成区的辐射带动能力,提升人居环境质量促进城乡基本公共服务均等化;以生态用地的面上保护配合城镇绿地,再以廊道连接形成区域生态网络来提升资源环境承载力;并加强乡镇国土空间开发与保护的管理制度建设。采取以上措施使国土空间的生产、生活、生态功能发挥协同效应,以集约集聚开发促进人口和产业集中,提升经济发展质量,改善人居环境,同时应保护生态资源,为可持续发展提供支撑,推进乡镇生态文明建设的实施。

[1]谷树忠,胡咏军,周 洪.生态文明建设的科学内涵与基本路径[J].资源科学,2013,35(1):2-13.

[2]樊 杰.主体功能区战略与优化国土空间开发格局[J].中国科学院院刊,2013,28(2):193-206.

[3]张 辉.不同类型农村居民点用地标准研究[J].中山大学研究生学刊,2009,30(1):35-54.

[4]中华人民共和国国土资源部.政务公开:统计公报[EB/OL].http://www.mlr.gov.cn/zwgk/tjxx/.

[5]严金明.国土开发利用的生态文明战略[J].中国国情国力,2013,(4):10-11.

[6]中华人民共和国国家统计局.2014中国统计年鉴[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm.

[7]王丽洁.小城镇土地集约优化利用研究[D].天津:天津大学,2008.

[8]肖金成,欧阳慧,黄征学,等.优化我国国土空间开发格局的基本思路[A].中国经济分析与展望(2011-2012)[C].159-179.

[9]喻 锋,张丽君.发达国家国土空间规划与开发绿色理念对我国的启示[J].资源导刊,2013,(11):48-49.

[10]李卫锋,王仰麟,蒋依依,李贵才.城市地域生态调控的空间途径——以深圳市为例[J].生态学报,2003,23(9):1823-1831.

[11]胡存智.生态文明建设的国土空间开发战略选择[J].中国国土资源经济,2014,(3):4-7.

[12]陈 军,成金华.建立生态标准体系 加强城市国土空间管理[J].中国国土资源经济,2014,(8):29-32.

[13]汪劲柏,赵 民.论建构统一的国土及城乡空间管理框架——基于对主体功能区划、生态功能区划、空间管制区划的辨析[J].城市规划,2008,32(12):40-48.