基于低影响发展理念的城市湿地规划研究

董刚明

(四川省林业调查规划院,四川成都 610081)

引言

低影响发展理念是20世纪90年代美国提出的一种新理念,主要用于治理城市化带来的水文机制改变和城市生态环境恶化。城市湿地规划是为了促进城市发展、保存和恢复城市自然生态系统的一种积极措施。这与低影响发展理念不谋而合,对促进城市可持续发展具有重要意义。本文通过将低影响发展理念融入城市湿地规划之中,促进城市湿地规划与生态系统恢复保护的无缝连接,以增强城市湿地生态系统保护的整体性和实效性。

1 低影响发展理念概述

低影响发展(Low Impact Development,简称LID)是以维持或者再现天然状态下的水文机制为目标,通过一系列措施创造与天然状态下一样功能的水文土地景观,对生态环境产生最低负面影响的一种策略[1]。这一理念在欧美等西方发达国家得到了普遍认可和应用发展[2-3]。LID理念已成为“生态城市”建设中实现城市、人和水协调发展的重要手段[4]。

2 低影响发展理念与城市发展

2.1 将城市发展与生态保护有机统一

从内涵本质来看,LID理念是一种积极的城市发展理念而非消极的绝对保护理念,是一种基于生态思想的可持续发展模式理念。其出发点和落脚点均在于城市和人类的发展,其实现途径和策略则需要通过对生态环境的保护和模拟,最大程度利用自然生态的自我净化和修复能力,减轻城市开发带来的生态压力,从而达到城市开发对自然生态的低影响目标。

2.2 在城市建设中减轻生态环境冲击

LID核心理念在于土地开发中生态环境影响实现最小化[5],强调通过构建从陆地到水域的完整水生态系统,促进城市水体自然循环流动,增加水量交换并提高水体含氧量。LID还可应用于水生态系统以及资源和生态环境的综合保护[6]。相关经验证明,LID理念措施能将城市建设开发的生态冲击减少或控制在自然环境和生态系统能够承受的范围之内。

2.3 在城市可持续发展中促进恢复水生态系统

LID措施综合运用可最大限度地将雨水保留在城市绿色植被、土壤、池塘或湿地之中。另外,还可保证雨水经过过滤、吸附、共沉、等离子交换、植物吸收和微生物分解等各种净化之后能够大幅度提高水质[7]。再结合城市中多样化的生物群落、水生植物系统和湿地系统的修复,城市水体自净能力水平将会得到大力提升,城市水环境及其生态系统得到修复。

3 低影响发展理念与城市湿地

3.1 增加城市湿地系统的水源补给量

LID针对城市中的雨水实行“渗、滞、蓄、用、排”综合应用[8],是对水资源及其环境的新认知、新管理和新利用。一方面将城市雨水地表径流就地蓄滞、储存、转化为城市地表景观水体;另一方面通过渗透补充城市地下水源[9]。这不但为城市湿地系统提供了新的补充水源,而且还在一定程度上降低了城市水文波动性,减轻了城市雨洪灾害危害。

3.2 减轻城市湿地系统的水质污染压力

水质变化直接影响着湿地的生态发展过程,影响着湿地生态系统中循坏链、食物链和食物网的质量。水质污染会导致湿地生态功能衰退、严重影响到湿地生态系统运行效率。LID方案可以较好地控制初期雨水污染和净化雨水,提高进入城市湿地受纳水体的雨水水质。水质的提高减轻了城市湿地的水污染治理难度,减少了相关治污成本投入。

3.3 有助于城市湿地规划建设的地方性和独特性

LID方案一般由结构性措施和非结构性措施共同构成。结构性措施包括生态湿地、生物滞留池(塘)、植被过滤带等措施。非结构性措施包括合理布局等规划设计策略,又称LID场地规划[10]。实际应用必须依据当地资源和各种开发限制条件来因地制宜进行设计,在水体、土壤、植物及其他生物资源等设计、利用等方面表现出迥然不同乡土性和适应性。而这种自然资源的乡土性和适应性正是构成、彰显各地城市湿地系统独特性的基础核心所在。

4 眉山市城市湿地规划案例

4.1 规划区域概况

四川省眉山市城市湿地规划区位于眉山市东坡区境内,具体范围为眉山城市规划的城市外环路外200 m所包含、涉及的社区、村,总面积计248 km2。区内除东部有部分丘陵外,其余大部分为平原。规划区所辖岷江干流及支流大部分达到国家地表水IV级水质标准。据调查统计,规划区有常见野生植物93科213种、野生动物37科67种。

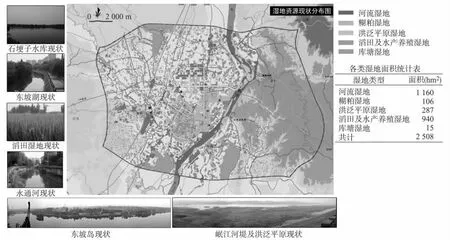

4.2 城市湿地资源概况

规划区范围内所辖岷江水域及其支流水系发达,江河纵横,人工水库及塘堰渠密布,湿地资源非常丰富,包括一江、一湖、两库及多条河流。一江是指岷江,一湖是指东坡湖,两库是指石埂子水库和高塔水库,河流有醴泉河、永通河、王店子河、水碾河等,以及东风渠和通济堰两条人工水系(详见图1所示)。

图1 眉山市城市湿地资源现状分布

根据《全国湿地资源调查技术规程》(2008)对眉山市城市湿地资源进行调查,眉山市区内湿地资源可划分为天然湿地和人工湿地共计2大类6小类(详见表1所示)。

表1 眉山市城市湿地资源统计汇总

4.3 城市湿地面临的主要威胁

4.3.1 水质污染程度加重

眉山市城市湿地面临的首要威胁来自城市水体污染。一方面表现为工业废水和生活污水大量直接排放到岷江和城市沟渠之中;另一方面,城区周边大面积禽类水产养殖以及农业耕种滥用化肥农药带来的农业面源污染。受此影响,城区中部分水生生物开始死亡,水体出现一定的富营养化现象,导致当地湿地生态系统功能开始出现波动和退化危险。

4.3.2 生物资源遭受破坏

一方面,过度捕捞造成该区域内鱼类资源严重减少。非法猎捕或捡拾鸟蛋造成湿地水禽、哺乳动物、两栖和爬行动物资源数量减少。另一方面,城市中各类涉水工程建设导致水生生境多样性逐渐丧失,水生生物物种丰富区面积不断缩小,水生生物种群数量减少,个体生存能力退化,种质资源及野生亲缘种丧失,部分水生生物物种多样性出现严重衰退。

4.3.3 湿地资源不断萎缩

近年来,随着眉山市工业化、城市化进程的进一步加快,建设用地不断增加而城市湿地面积逐年减少。部分市政工程建设改变了水系格局却没有及时进行河道水面补偿,湿地景观开始丧失,湿地生态功能下降,加剧了生物多样性衰退。此外,眉山市城市湿地分布零散且大多与郊区农耕区接壤,滥垦湿地、随意改变湿地用途等事件时有发生。

4.3.4 外来物种入侵形势不容乐观

目前,入侵眉山市的外来物种已达20种。其中,入侵植物17种,无脊椎动物3种。在这些入侵物种中,目前对城市湿地生态系统危害最为严重的包括空心莲子草、凤眼莲、红花酢浆草、福寿螺、克原氏螯虾等多个种类,为眉山市湿地生态安全敲响了警钟。

4.4 基于低影响发展理念的城市湿地规划方案

4.4.1 规划指导思想

以科学发展观为指导,按照眉山市“全域生态化”的发展思路,坚持以人为本、人与自然和谐发展原则,以保护湿地生态系统和改善湿地生态功能为主要内容,全面规划城市湿地资源,维护湿地的生态系统功能,保护湿地生物多样性,为建设国家园林城市、国家级生态城市、国家级森林城市提供规划保障,实现“千湖之城”和“绿海明珠”建设目标。

4.4.2 规划总目标

通过对眉山市城市湿地资源进行区划布局,结合湿地污染控制及其生物多样性保护、湿地的恢复与治理、湿地生态监测等措施,全面维护湿地生态系统的自然生态特性和基本功能,使天然湿地面积下降的趋势得到遏制,湿地生态系统的生态特征和基本功能得到修复,促进湿地生态系统进入稳定发展的良性状态。

4.4.3 总体布局

依据地形地貌特征、气候水文条件、湿地成因、湿地类型、湿地功能等多种因素对眉山市城市湿地进行湿地保护类型区划。最终划分为岷江河道及其支流重点保育区、水源涵养及生态游憩保护区、人工湿地多用途管理区3个湿地保护类型区域(详见图2所示)。

图2 眉山市城市湿地资源区划图

在上述湿地区划布局之中,重点保育区主要包括流经眉山市城区的岷江干流以及规划区范围内的醴泉河、永通河等各条河流。该区是水资源的主要进出通道,是生态环境保护与监测的重点。水源涵养及生态游憩保护区主要由东坡湖、石埂子水库、高塔水库、牛栏口沙洲群、牛栏口河口上游河岸及高地低洼积水区,部分城市湿地水源涵养区,以及规划中将新建的东湖、西湖、北湖、南湖等组成。该区域是主要水源涵养区域和市民休闲游憩的重要场所。人工湿地管理区主要为崇礼镇光华村、悦兴镇莲墩村和象耳镇农林村等相对集中连片的水稻田和周边附属的灌渠、养殖塘等。该区是主要湿地农业区,也是农业面源污染主要发生区。

4.4.4 城市湿地植被规划

湿地植物配置以乡土植物为主,使其形成一个生长良好而稳定的生态群落,减少养护管理费用及工作量(如洒水、施肥等)。在物种搭配上,首先要满足生态要求,做到对水体污染物处理的功能互补;其次要注重湿地植物群落生态功能的完整性和景观效果的完美体现。此外,设置一些动物食源植物和鸟嗜植物,以便为鸟类提供食物来源和充足的活动空间。

湿地护岸景观林建设注意形态、叶色、花色等搭配协调,将挺水、浮水和沉水植物进行合理组合,用美学原则组织林带的色彩、线条、姿态等。加强水源涵养林建设工程力度,规划对1 500 hm2水源涵养林进行保护建设。通过生态廊道有机衔接区内的生物多样性。

4.4.5 城市湿地护岸生态设计

应用自然化手段设计湿地岸边环境,采用形式多样的生态护坡和亲水护坡,在水陆交接的自然过渡地带种植湿生植物。从而加强湿地的自然调节功能,为鸟类、两栖爬行类动物提供理想生境,充分发挥湿地的渗透及过滤作用。在满足防洪、排涝等水工(水利)功能要求的基础上,岸体构筑形式和材料应符合生态学和景观学要求,岸线建造模拟自然形态;滨水绿地构建应充分利用滨水区域的野生和半野生生境。

4.4.6 城市湿地资源管理规划

基于城市生态系统基础,根据现状资源条件科学开展地形、水体以及植被的恢复和改造,合理塑造湿地立地条件,构建健康的湿地生境。积极恢复、修复和重建已遭到破坏的湿地生态系统。对功能减弱、生境退化的湿地采取以生物措施为主的生态恢复;对类型改变、功能丧失的湿地采取以工程措施为主进行修复。以“治山为本”加强湿地源头管理,开展岷江及其支流以及各水库周围水源涵养林的建设工程。

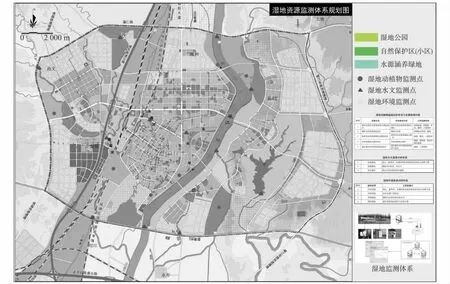

4.4.7 湿地资源监测规划

眉山市湿地资源监测体系由湿地资源监测站和湿地资源监测点两级构成。充分利用现有眉山市水利系统、环保系统和林业系统等相关部门的监测站(点)和监测网络,重点针对湿地动植物资源、水文和环境3大方面进行监测。眉山城市湿地资源监测体系规划详见图3。

图3 眉山市城市湿地资源监测体系规划

4.4.8 湿地宣传教育和培训

广泛开展生态文明的宣传、教育活动,提高广大市民对城市湿地的认识水平,增强公众保护湿地的意识和自觉性,积极引导广大市民参与保护城市湿地生态的活动。结合诸如“世界湿地日”、“爱鸟周”、“野生动物保护宣传月”、“禁渔期”、“禁猎期”等特定活动,深入眉山市东坡区各社区集中开展有关湿地基础知识及保护管理等方面的公众教育活动。

依托于城市湿地公园等工程建设,规划建立以生态保护、科普教育、野外培训和休闲游览为主要内容的湿地宣传教育培训基地,提高宣传教育及培训能力,保护和展示湿地生态系统的生态特性和基本功能,突出湿地所特有的自然文化属性和科普教育内容。根据眉山市城市湿地资源的具体情况,规划在东坡湖城市湿地公园建设宣传教育基础设施,作为本市湿地宣传教育培训基地;规划在岷江东岸生态廊道湿地公园建设野外教育培训基地。具体内容包括基础设施建设、标本陈列设施建设、电教设施建设、宣传栏(牌)和宣传材料制作等。

[1]Prince George′s County.2000.Low impact development hydrologic analysis.Report.Prince George′s County,MD Dept.of Environmental Resources,Programs& Planning Division.U.S.EPA No.841-B-00-002.Washington,D.C

[2]Wolff G,Sutton S.Using the bay~ friendly landscape standards to implement low impact development in the San Francisco bay area.Connecticut.In Struck S,Lichten K H.Low impact development:redefining water in the city.San Francisco:ASCE Press,2010,1056~1065.

[3]Avery M,Weekes A M.The development of a new low-speed impact test to improve bumper performance and compatibility.International Journal of Crashworthiness,2006,11(6),573~581.

[4]戚海军.低影响开发雨水管理措施的设计及效能模拟研究[D].北京:北京建筑大学,2013,1~7.

[5]孙艳伟.城市化和低影响发展的生态水文效应研究[D].西安:西北农林大学,2011,123~124.

[6]柳骅.LID理念下城市水域景观的低影响开发策略研究[J].广东园林,2014,36(2):29~32.

[7]Asleson B C,Nestingen R S,Gulliver J S.Performance assessment of rain gardens.J.Am.Water Resource.Assoc,2009,45(4):1019~1031.

[8]洪忠,范培沛.低冲击开发模式在城市雨水系统中的应用[J].中国农村水利水电,2011,(7):76~77.

[9]苗展堂.微循环理念下的城市雨水生态系统规划方法研究[D].天津:天津大学,2013,177~184.

[10]严立军.基于LID的雨水径流管理初探[D].重庆:西南大学,2012,39~46.

——四川眉山市彭山区第一中学