论内河产业带的空间结构、空间演进及空间效应

黄 勤

沿 (江)河布局产业以形成产业密集带,是当今世界产业空间配置的重要形式。2014年,中国政府正式提出依托黄金水道推动长江经济带发展,以此打造中国经济新支撑带。长江经济带的发展上升为一项重大国家战略。根据《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》,长江经济带建设的首要目标就是打造“具有全球影响力的内河经济带”。内河产业带是内河经济带的核心内容和关键支撑。

建设流域工业走廊和产业密集带是产业空间组织和流域生产力布局研究共同关注的命题。德国学者克里斯塔勒 (W.Christaller)的“中心地”理论、美国学者德吉尔 (S.Degeer)的“工业四边形”理论等,奠定了产业空间组织研究的理论基础,“极化-扩散”理论、“增长极”理论、“城市系统走廊”理论等进一步丰富了产业带研究。沿着产业空间组织的理论脉络,国内学者陆大道、费洪平、郭振淮、张从果等研究了产业带的若干理论问题。①参见陆大道:《区位论及区域研究方法》,北京:科学出版社,1988年;费洪平:《产业带空间演化的理论研究》,《热带地理》1993年第3期;郭振淮等:《论产业密集带》,《经济地理》1995年第3期;张从果、刘贤腾:《产业带内涵界定与发展演化探讨》,《特区经济》2008年第3期。但是,这些研究主要是围绕产业带的形成机理、内涵特征和演化阶段等进行的一般分析,而对流域经济与江 (河)产业密集带之间的特殊关系、内河水运发展支撑产业带演变的内在机理等的研究,却比较缺乏;另外,基于流域经济角度的研究大都是针对具体问题的实际调查和总结,缺乏理论阐释。本文借鉴产业空间组织的经典理论,结合国内外流域生产力布局的实践,特别是我国推进长江经济带建设的现代意义,探讨内河产业带的空间结构、空间特征以及空间演进和空间效应,以期构建一个系统认识内河产业带的理论框架。

一、内河产业带的空间构成

(一)以大江大河干线航道为“生长轴”

发达的线状基础设施是产业带形成的地理基础。德国学者沃纳·松巴特 (Werner Sombart)最早提出“生长轴”理论,认为通过建设沟通各增长极的交通干线,有利于新的优势区位的形成,从而有助于人口流动,运费降低,产品成本下降,产业、人口等逐渐向交通干线靠拢聚集,这条干线成为工业区和居民区的集合轴,被称作“生长轴”。在基础设施束上一定会形成产业聚集带,这已成为国家和区域空间开发的普遍规律,①陆大道:《关于“点-轴”空间结构系统的形成机理分析》,《地理科学》2002年第1期。但是,江河干线航道之所以成为产业带发韧和成长的生长轴线,还因为它具备其他基础设施束没有的先天条件和比较优势,因而在产业的轴向聚集中起着先导性、基础性的作用。

1.江河主航道是流域产业布局的天然轴线

与沿公路、铁路轴线发展产业不同,河流天然存在,航运靠水行舟,江河主航道是流域产业布局的天然轴线。内河航运利用天然形成的河道、深水岸线和后方陆域等自然条件,在开发初期,不需要进行专门的“轴”的建设或者只需必要的渠道挖掘和整治,开发成本较低,几乎不占用土地,这对于产业的发端至关重要,在工业化初期甚至起着主导作用。纵观两百年来国内外流域开发的历程,内河航运支撑沿江产业发展大致经历了两个阶段。19世纪是大规模治理开发阶段。主要通过运河开挖,航道整治、疏浚和清障等,沟通主要水系,促进沿河工农业发展,为流域经济轴线开发创造有利条件。20世纪到21世纪初进入全面现代化阶段。一方面,通过综合开发水资源、梯级渠化航道以及建设高等级航道和现代化内河港口等,大力提高内河航运能力和自身现代化水平;另一方面,内河航运与铁路、高速公路、管道等现代运输方式以及现代物流有效衔接,建设干流支流通达、公水铁水联运、江河海洋直通的内河运输网络,形成以内河航运为基础的流域综合交通运输体系,从而使产业沿江 (河)两岸聚集发展在新的历史时期焕发新的竞争力并保持长久的生命力。莱茵河产业带、密西西比河产业带、伏尔加河产业带的崛起和持续发展,正是因为各自拥有便捷发达的内河航运网,并与现代运输方式相融共生。

2.河流的自然流动性与流域的资源分布匹配天成

流域各区段的资源禀赋存在显著差异,资源分布的区段差异性和非均衡性与河流的自然流动性匹配天成,形成沿江资源开发格局,不同区段的资源禀赋差异造就各具特色的区域产业。莱茵河发源于阿尔卑斯山北麓,其干流与支流流经了法国阿尔萨斯-洛林煤铁资源区,德国莱茵-美因农业资源区、北莱茵褐煤区、鲁尔煤区,荷兰北海天然气等资源富集地带,为莱茵河产业带的形成提供了物质基础。密西西比河流域有储量丰富的矿产资源,如阿巴拉契亚区的煤炭资源,中上游肯塔基、伊利诺伊等州高品位的铁矿石资源以及下游储量巨大的石油资源等,推动了沿江工业的起步和发展。长江大部分河道流经我国人口密集、资源丰富的亚热带湿润地区,上游的钒、钛、煤、稀土等资源丰富,中游有色金属资源富集。相反,亚马孙河流经地广人稀的热带雨林,尼罗河大部分处于干旱区,不具备产业沿江发展的自然条件。

3.产业沿江 (河)聚集是交通指向为先导、多种指向共同驱动的结果

与其他交通运输方式相比,内河航运集运能大、成本低、通江达海的优势于一体,产业沿江(河)布局最早主要受低成本运输驱使,随着河流多元功能的开发,产业沿江 (河)布局的指向趋于多元,最终形成航运为先导、水资源综合利用为支撑、多种指向共同作用的内河产业体系。根据江河在产业布局中的不同作用,沿江 (河)产业可以分为以下几类:(1)适水 (运输)产业。内河航运低廉的运输成本,对大运量的“大进大出”型工业具有直接吸引力,如冶金、建材、化学、重型机械制造等重化工业以及大宗矿产资源开发;(2)耗水产业。为使工业用水易于满足,沿江地区是冶金、电力、化工等大耗水工业布局的理想选择;(3)临港产业。与港口功能依存、共生和关联的产业,不仅有依托港口枢纽功能的水上运输业、航运服务业,以及由此派生的临港工业、现代物流业等,还包括发挥港口城市集聚效应和创新功能的其他新兴产业;(4)近水产业。依托流域得天独厚的农业生产条件,以水利灌溉、水产养殖等为基础的农业是沿江产业带的重要内容;(5)亲水产业。基于对河流独特的水景观、水文化及水生态等价值的挖掘,形成以水为主题的滨水旅游业。

(二)以内河大中型港口城市为“生长点”

经济发展并非成片、成区共同起步,而是在一些少数具有优势区位的地方,通过发展“推进型产业”,形成最初的增长中心,增长中心发挥极化效应,之后再发挥扩散效应,带动腹地和相邻地区共同繁荣,这个初始的增长中心被称为“增长极”或“生长点”。港口作为水陆转运的交汇点,具有强大的集聚辐射功能,是天然的交通枢纽,也具备最容易形成增长极的优势区位。莱茵河干流上有20多座中等规模以上的港口城市;密西西比河正是依靠沿江众多城市的发展,实现了全流域的发展,美国10万人口以上的150个城市中有131个位于河边,其中大部分分布在密西西比河水系;长江沿江分布有24个港口城市。

1.内河港口城市的层次等级

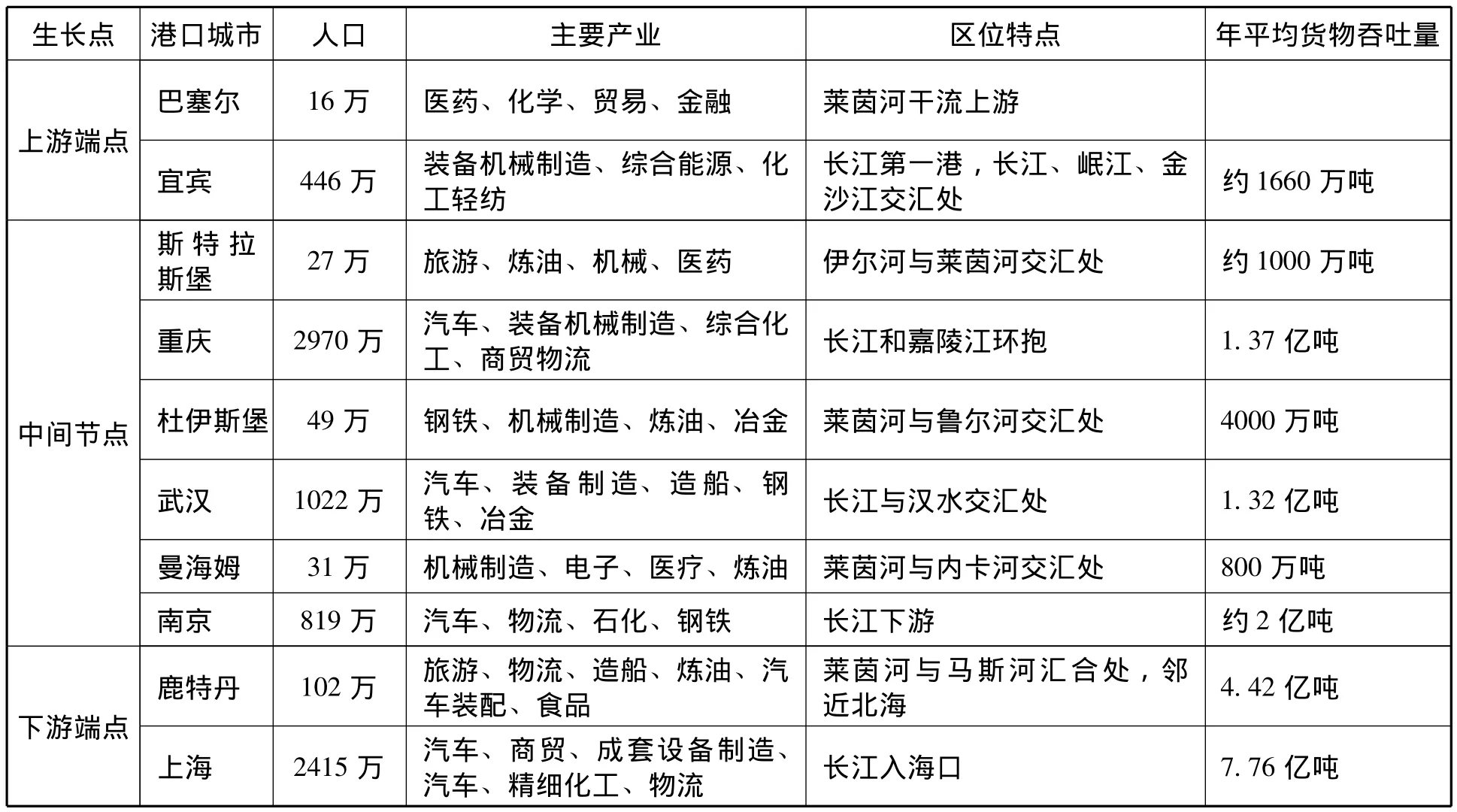

由于“生长点”的区位不同,各点的能级和规模存在较大差异。据此划分,内河产业带上的“生长点”主要有三类。一是“上游端点”。一般而言,河流上游具有航运条件的起始点 (有时是源头)担负着内陆地区开放门户的作用,如莱茵河上游的巴塞尔,密西西比河上游的圣保罗、明尼阿波利斯,长江上游的重庆、宜宾。巴塞尔是瑞士对外联系的唯一水上门户,瑞士对外贸易的大部分从这里通关,巴塞尔因此成为仅次于苏黎士、日内瓦的瑞士第三大城市。二是“下游端点”。一般位于或邻近内河的出海口,是内河航运与海洋运输的交汇点,集黄金水道与内陆海岸线于一身,往往是国际性枢纽港或国际性航运中心,在“生长点”体系中能级最高、辐射能力最强、开放程度最高。鹿特丹之所以成为欧洲门户和世界第一大港口,关键是其处于世界最繁忙的海上航线与莱茵河内河航线的交接点,是莱茵河沿岸各国的出海口和对外联系的前沿阵地。三是位于两端的“中间节点”,是连接上游和下游的枢纽,如莱茵河的斯特拉斯堡、杜伊斯堡、曼海姆等港口城市,长江的南京、武汉等。

表1 莱茵河产业带与长江产业带上重要的生长点

2.内河港口的功能演进

纵向看,港口功能经历了从原始粗放的码头发展成为独具枢纽功能、拥有强大要素聚集能力和资源配置能力的现代化港口的发展过程。一般认为,全球港口发展经历了四个时代,第一代港口只是作为纯粹的货物转运节点;第二代港口增加了工商业活动,成为运输与贸易加工的中心;第三代港口则是以现代物流为核心,集商品、资本、信息、技术等于一身的区域资源配置型枢纽港;第四代港口以港口或港航联盟的形成为主要标志,以共同体形式存在的港口群更具竞争优势。①王诺、赵冰、杨春霞:《港口代际的本质特征及其演化规律》,《中国港湾建设》2010年第2期。伴随着港口的代际演进和功能升级,港口城市作为产业活动“生长点”的影响范围不断拓展、作用程度亦不断深化,推动着内河产业带从孕育、成长再到成熟的发展演变。

(三)以河流两翼广大的腹地为“底盘”

流域开发以河流为中心,包括上中下游、干支流、河流两岸在内的整体开发。河流两翼广大的腹地是内河产业带赖以存在的基础和后方,为产业沿江 (河)聚集的地域运动格局提供“底盘”。以支流航线及港口集疏运体系取得与腹地的广泛联系是内河产业带空间结构中的一个重要特征。

腹地对内河产业带的支持,不仅表现在为产业带输送充裕的自然资源和劳动力等基本要素、为产业带创造巨大的市场需求,也表现在腹地人口密集、科技发达、经济基础好的中心城市具有科技和制度创新的巨大潜能,能为产业带的功能升级、结构优化、空间演进等注入动力,为产业带的持续发展提供智力支持和创新源泉。另一方面,腹地经济的迅速增长、工业特别是制造业发展对降低物流成本的需求、区域资源节约和环境保护的压力,这些都催生适水运输需求的增长,往往也倒逼内河航运能力的提升以及沿江综合交通运输体系的完善,从而进一步促进产业带的发展壮大 (如图1所示)。

二、内河产业带的空间特征

产业带是一个在地域上集中分布、在功能上互为关联的产业集中区,主要强调产业活动的重要性、连续性、密集性和紧密性。②费洪平:《产业带空间演化的理论研究》,《热带地理》1993年第3期。内河产业带作为萌芽最早、历史最悠久的交通产业带,同时又是流域经济空间组织最重要的地理单元,既具有交通产业带的共性,也呈现出流域开发特有的属性。

(一)带状密集性

所谓“带”,是具有宽度和长度且宽度远远小于长度的一种空间形状,交通产业带就是依靠交通干线形成的狭长空间地带,在这狭长的带状空间内,经济密度、产业聚集程度以及交通便捷度、货流密度等指标明显高于“带”外地区,与周边地区形成较大落差,并沿产业带中轴线向外递减,呈现梯度变化的特征。产业带通常也表现为交通走廊、城镇连绵带和综合经济带。因此,产业带虽然在空间上是一种点-轴系统结构,但并不是任何点-轴系统都是产业密集带,经济要素的密集性以及产业活动的重要性和整体性等是产业密集带区别于点-轴系统的重要标志,体现了产业带的整体规模和综合实力。

(二)间隔连续性

内河产业带以大江大河的干线航道为“生长轴”,但并不意味着整个沿江 (河)地带都是一片连绵不断的产业集聚区。事实上,由于流域自然条件的区段差异和运输技术经济的合理性要求等,产业活动的轴向聚集并非一直连续,而是呈现断续相连的状态,具有间隔连续性。产业集聚可能围绕多核心出现,有时也呈多角形。许多产业活动特别是临港工业和港口物流业等主要集中分布在港口城市。如莱茵河产业带,从巴塞尔到鹿特丹近1000公里的地带,并非沿河的所有地方都是产业密集区,而主要集中在巴塞尔工业区、斯特拉斯堡工业区、萨尔工业区、莱茵-内卡新兴工业区、莱茵-美因石化工业区、科隆-鲁尔重工业区以及鹿特丹-欧洲港区等7个工业区 (如图2所示),其间是大片的农田、森林和开敞空间。因此,内河产业带除了有一个较合理的宽度界限外,还应有一个较合理的长度范围。

(三)内部关联性

流域内上中下游、干支流间的相互制约、相互影响极其显著,不同区段之间既相互区别又密切联系。内河产业带内部上游与下游之间、各生长点之间,由于相互提供原材料、半成品、劳动力和市场等而形成资源优势互补、产业分工协作的联系。上游优势资源与下游工业、加工业的相互贸易、互补发展形成了沿江产业带内部联系的最早模式。例如,鲁尔区地处莱因河中下游,其钢铁业的持续发展就是充分利用了中游洛林的铁矿石资源。总的来看,内河产业带内部联系主要表现为:基于水运通道和沿江综合交通运输体系的物流联系——包括能源、原材料、半成品等货物的运输和贸易,基于产业分工合作的技术经济联系,以及劳动力、资金、技术、信息、创新等要素的流动。相互关联性是内河产业带发育程度的重要表征,正是河流上下游之间、各港口城市之间彼此作用,并由线状基础设施束联结、集中于特定空间,从而使内河产业带作为一个完整的地理单元而存在。从我国长江产业带的现状看,各中心之间的联系还比较松散,上下游联系尚未摆脱“上游资源密集型——中游劳动力密集型和资源密集型并存——下游资金技术型”垂直分工的初级阶段,①邓宏兵:《长江流域空间经济系统的特征研究》,《长江流域资源与环境》2000年第3期。产业带发育还很不成熟。

图1 内河产业带与腹地的关系(本图为作者自制)

图2 莱茵河产业带(本图为作者根据相关资料绘制)

(四)发展动态性

内河产业带是由运输通道和节点建设、产业空间选择以及流域开发活动长期相互作用的产物,并与周围环境发生密切联系和物质能量交换,随着工业化进程以及运输技术创新,内河产业带不断发展演化。在人口、产业、城镇、信息等要素沿交通线进行集聚与扩散的过程中,产业沿江临港布局的因素更加多样,业态也更加丰富,导致产业带的总体功能、经济实力、腹地边界以及内部结构等均发生明显变化。同时,流域本身是一种开放的耗散结构系统,内部各子系统间协同配合,并且通过与外界不断地交换物质与能量,可能在一定条件下产生自组织现象,形成新的稳定的有序结构,并逐步实现从无序向有序,从较低水平有序向较高层次有序的转化。

三、内河产业带的空间演进

内河产业带随着工业化和运输现代化的发展而逐步演化。弗里德曼 (Friedman)核心-外围结构理论认为,产业带空间结构演化过程包括四个阶段:低水平均衡——核心-外围空间结构——多核心空间结构——高水平均衡。韩增林等根据交通经济带的时空演化机理将其生命周期大致划分为四个阶段,分别为起步雏形期、起飞膨胀期、成熟扩展期和融合消亡期。②韩增林、杨荫凯、张文尝等:《交通经济带的基础理论及其生命周期模式研究》,《地理科学》2000年第4期。在已有研究基础上,结合内河航运和流域开发的特点,本文将内河产业带在空间上的发展划分为孕育期、成长期、成熟期、融合期四个阶段 (如表2所示)。

(一)孕育期

内河产业带孕育于工业化之前,区域开发的空间范围有限,流域经济总体处于低水平均衡阶段,这一阶段的特点是:(1)区域运输方式单一,但内河航运作为区域对外联系最重要的交通方式是内河产业带形成的必要条件之一;(2)产业结构以农业、零星的原材料初加工业为主,搬运、装卸等传统水上运输业与早期航运相伴而生;(3)港口仅仅作为水陆转运节点,生产要素开始向区位条件优越的港口集中,但不成规模,经济活动空间呈孤立的、分散的点状分布;(4)各节点之间联系松散,主要是基于农产品和原材料的运输联系,港口与港口之间、港口与内陆之间都缺少经济联系。

(二)成长期

进入工业化初期,随着内河航运大规模治理开发,水运大运量、低成本、长距离的比较优势显现,产业和经济要素向江河两岸聚集,港口城市和沿江地区的极化作用大大增强,打破了流域经济的原始均衡,沿江 (河)产业密集带雏形显现,并与周围地区形成一种带状的“核心-外围”结构,这一阶段的特征主要表现为:(1)内河水运能力显著提高,与干线航运相通的支线航运快速发展,形成干支线相通的水运格局,港口集疏运体系逐步建立,使得腹地可达性大大增强,内河航道作为产业布局“生长轴”的作用开始显露;(2)沿江产业的规模和阵容都得到扩大,适水 (运输)产业、耗水产业以及临港工业构成了沿江产业的主要内容;(3)港口作为运输与贸易加工的中心,极化作用十分显著,与内陆腹地的联系增强,港口“生长点”之间沿内河干线航道呈串珠状分布,产业沿河流两岸轴向延伸的态势日益明显,“点-轴”结构雏形显现;(4)产业带内部联系主要表现为物流联系以及基于垂直分工的上下游产业联系。

(三)成熟期

随着工业化的进一步推进,现代交通运输方式兴起并蓬勃发展,内河航运走向全面现代化和高度社会化,水运比较优势和巨大潜力得到充分发挥,沿江地区的扩散效应逐步超过极化效应,内河产业带的空间范围不断扩展,对腹地的影响力大为增强。该阶段的特征为:(1)随着现代化的陆路运输和集装箱多式联运的兴起,形成以内河航运为主的沿江综合交通运输网,为内陆腹地降低物流成本提供了有利条件;(2)临港工业的规模继续扩张,航运服务业、现代物流业以及相关的金融、对外贸易等成为临港产业的重要内容;(3)港口功能进一步升级为区域综合交通枢纽和现代物流中心,成为商品、资本、信息、技术等资源配置平台,港口“生长点”的辐射范围大大拓展,与内陆的联系更加密切,点和点之间的空间关系由串珠状转向树枝状、网络状,“点-轴”结构成形并向“点-轴-集聚区”发展;(4)产业带内部上下游之间、各中心之间的要素流动频繁,基于产业分工合作的多种技术经济联系密切。

(四)融合期

进入后工业化时期,由于沿江综合交通网络进一步完善,内河产业带的扩散效应进一步增强,区域空间结构总体上由“核心-外围”二元结构走向多中心的网络式结构,区域经济系统进入高水平均衡阶段。该阶段的主要特征包括:(1)与江河主航道平行和交汇的多种运输通道高度发达,并与内河航运融为一体,形成干支相通、水陆衔接、江海联运的现代化综合交通运输体系,水运在现代运输体系中虽不占主导地位,但仍是不可或缺的组成,内河航道作为产业布局“生长轴”的作用弱化;(2)发挥港口集聚效应和城市创新功能的新兴产业崛起,产业结构由传统运输业、临港工业为主向以现代服务业为主转变;(3)多种交通运输产业带在空间上开始相互融合,沿江 (河)产业密集区与周边地区的边界趋于模糊,内河产业带逐渐演变成为一种综合交通运输产业带,“点-轴-面”系统形成;(4)产业带内部经济达到一体化,各种经济联系密切,各中心之间互补互动发展。

四、内河产业带的空间效应——以长江产业带为例

内河产业带把产业布局与江河两岸的交通基础设施天然地结合起来,将流域自然区和流域经济融为一体,既是区域开发“点-轴系统”模式的运用,又蕴含了产业活动和经济发展“顺应自然”的生态文明理念。建设长江产业带所蕴藏的巨大潜力,不仅仅在于产业带强大的集聚辐射效应,更在于它对于引领我国生态文明建设、促进东中西协调发展、统筹沿海内陆双向开放都有着特殊而重要的作用。

(一)环境耦合效应

利用河流自然形成的优势,产业布局与江河主航道这一天然基础设施束结合,经济和社会设施的布局与交通、水、岸线等资源等耦合,形成上中下游贯通、各部门有机联系、资源就近利用的沿江(河)带状产业聚集体,使沿江 (河)产业聚集区成为一个融自然、经济、人文于一体的多维空间,充分体现了区域开发“顺应自然”的理念。如果说,河流对于产业发端和成长所起的巨大作用在工业化以前是因为水运方式的不可替代性,在工业化初中期则源于运输成本的吸引,那么,现代交通方式兴起并蓬勃发展之后,沿江 (河)发展工业形成产业带仍是当今世界产业空间配置的重要形式,一个重要的原因是,内河航运具有节地节能、绿色低碳的比较优势,以水运为先导、经济与环境高度耦合的沿江 (河)产业发展格局顺应了全球可持续发展的要求。可见,作为工业文明产物的内河产业带,从其诞生之日起就蕴藏着人与自然和谐共生的生态文明思想。从这个意义上讲,建设长江产业带,不仅是要建成一条与流域资源禀赋相适应的优势产业带,更是要展现一个经济活动顺应自然规律和河流演变规律的生态文明示范空间。长江产业带建设在我国生态文明建设中具有不可替代的示范效应和引领作用。

(二)集聚辐射效应

“点-轴系统”是区域发展的最佳空间结构,以“点”为依托,通过基础设施束“轴”向开发并向两侧辐射,扩大“面”状腹地,推动整个流域经济的振兴,是流域开发最有效的空间组织。按照“点-轴系统”模式进行区域开发和经济与社会布局,可以实现经济和社会要素 (客体)与线状基础设施之间有机结合,产生强大的空间集聚效果;随着社会经济的进一步发展,“点-轴”必然发展到“点-轴-集聚区”,最终辐射至整个区域。①陆大道《关于“点-轴”空间结构系统的形成机理分析》,《地理科学》2002年第1期。内河产业带把产业布局尤其是工业布局与江河两岸的交通基础设施天然地结合起来,并通过江河航道和沿江综合运输通道串起各级港口城市,是“点-轴系统”模式的典型运用。

长江产业带依托2838公里“黄金水道”和沿江综合运输体系,把沿岸数千公里范围内不同类型区域作为我国国土开发的一个整体单元,确定未来一定时期内的开发重点,集中力量进行建设,使有限的投入取得更大的效果。同时,长江三角洲地区、长江中游地区和成渝经济区三个国家级优化开发区和重点开发区位于产业带上,将充分发挥集聚扩散效应,形成直接带动超过五分之一国土、约6亿人的增长极,辐射出带动长江干线流域九省二市的动力。目前,长江沿江地带已经建成世界上规模最大的内河产业带、国际重要的制造业基地,具备了建成一个全国乃至世界上具有巨大综合优势的经济发达地区的能力。长江经济带巨大的聚集辐射效应是除沿海经济带以外的其他经济带所不能比拟的。

(三)区域协调效应

流域经济发展,不仅由于区位差异和资源禀赋的区段差异而存在上中下游区域发展不平衡的问题,而且面临水资源综合利用中各个主体的利益冲突、流域生态环境保护整体性与行政管理分割的矛盾。内河产业带是由沿江 (河)产业、港口城市及水陆空综合运输体系构成的经济社会空间体系,不仅连接着不同区段的区域经济和产业带的建设,还涉及整个流域自然资源的开发利用、生态环境保护、城镇体系建设以及交通通道建设等。建设内河产业带,对不同区段的区域协调发展、实现水资源综合利用与多目标开发都有着重要的推动作用。

我国区域经济发展东高西低,长江上中游地区与下游长三角地区经济发展差距呈拉大趋势,长江横跨东中西三大地带,河流天然流向与经济发展梯度叠合。依托“黄金水道”建设长江产业带,将三大地带的沿江地区串联起来,有利于上中下游各自发挥比较优势,因地制宜发展。特别是对深处内陆的西部地区,长江“黄金水道”建设带来的物流便利和开放优势,为战略资源创新开发和优势资源就地转化、传统产业转型升级以及有序承接产业转移等,都创造了有利条件。同时,长江经济带建设上升为国家战略,将加强国家层面的协调和指导,打破行政区划界限和壁垒,统一规划、综合布局、整合资源,建立区域协调发展机制,形成市场体系统一开放、基础设施共建共享、生态环境联防联治、流域管理统筹协调的发展机制。

(四)陆海统筹效应

从沿海起步先行、溯内河向纵深腹地梯度发展,是世界经济史上区域开发开放的一个重要规律。内河航运通江达海,一端通过海洋运输连接国际市场,一端依托港口集疏运体系辐射内陆腹地,具有天然开放、双向辐射的特点,是内陆地区走向国际市场和沿海开放向内陆纵深推进最便捷的“天然通道”。依托港口和现代化多式联运,大力发展临港工业和外向型经济,是内陆地区融入世界经济的重要途径。在连接国际国内两个市场、统筹海陆双向对外开放中,内河产业带起着天然的纽带作用。

我国对外开放格局正由沿海开放向统筹沿海内陆开放转变,由单向开放向东西双向开放拓展。依托长江黄金水道以及与丝绸之路经济带的衔接互动,长江产业带将充分发挥海陆双向开放的区位优势,成为我国未来横贯东西、连接南北的开放合作走廊。一方面,对远离大海、深处内陆的西部沿江地区而言,发挥长江通江达海的作用,建设从上游端点至出海口端点的国际集装箱多式联运大通道,不仅为有效对接长江三角洲地区、深化东向开放开辟了通道,而且,依托内河港口建设对外开放口岸和特殊区域,相当于把保税、进出口等原来位于沿海地区的外贸功能“前移”到内陆腹地,使当地企业实现就地通关与进出口检验检疫,就地签发海运提单,其意义不仅仅在于给内陆地区带来了贸易便利化和物流高效化,而且更为重要的是,可以培育与国际投资、贸易通行规则相衔接的市场氛围和制度体系,为提升内陆开放型经济水平搭建平台。另一方面,通过与周边国家和地区基础设施的互联互通,建设向西开放的国际大通道,长江经济带向西延伸,从而加强与东南亚、南亚、中亚等国家的经济合作。