交响曲中的“无词歌”

孙丝丝

在西方音乐创作的历史中,几乎所有时代的作曲家都在不同程度上涉及到引用的方法,这其中有的是模仿,有的是直接引用,有的是改编。有些作曲家也引用自己的作品,例如奥地利作曲家古斯塔夫·马勒。法国的马勒学者亨利一路易·德·拉·格兰热就曾依据自己的研究公开表示:“在马勒之前,从来没有哪位作曲家想过要将已经创作好的歌曲引入到交响曲中来,而这恰恰是马勒经常做的。”

马勒的《第五交响曲》(后简称《第五》)创作于1901年6月至1902年8月,是其所有交响作品中情绪转换、对立最为明显地一部。虽然艺术作品不可完全等同于人生,但毕竟出自于其中,所以这部作品创作前期发生的两件大事是一定要提及的:第一,1901年2月24日,马勒患了一场致命的出血症⑦,他自己告诉理查·施特劳斯“他失去了2.5公升的血”。虽然在同年夏季马勒的身体慢慢康复,但这次生病却对他造成了不小的心理伤害,并让他感觉到死亡的来临。这一点,我们可以从马勒在生病期间所说的“我觉得我时日不多了”中体会出来。第二,1901年12月,马勒邂逅阿尔玛,次年的3月9日,马勒与阿尔玛完婚,这成为继他事业走向巅峰之后发生的另一件令人喜悦的事情。由此看来,人生中的大悲与大喜都在创作这部作品期间发生着。

马勒的《第五》与之后的第六、第七首交响曲被美国音乐学家迈克·肯尼迪称为“吕克特交响曲”,这便说明了三部交响曲与马勒本人的歌曲集《亡儿之歌》和《吕克特歌曲五首》之间的密切关联(《亡儿之歌》亦是根据吕克特的诗谱曲而写成)。据史料记载,马勒的《第五交响曲》除了与上述两部歌集中的作品有关联外,我们还发现马勒早年歌曲集《儿童的奇异号角》中《少年鼓手》(Der Tamboursgsell)与该交响曲在创作时间上有着延续性:即,马勒在1901年6月12日完成《少年鼓手》的人声和钢琴版本后,接着开始创作《第五》的第一、二乐章和谐谑曲乐章。在实际的乐谱分析中,《少年鼓手》以及上述提到的《亡儿之歌》和《吕克特歌曲五首》中的某些片段,都可以在马勒的这部交响曲中找到相同或相似的再使用,笔者将这些片段统称为交响曲中的“无词歌”(《新格罗夫音乐及音乐家词典》对无词歌(song without words)有着明确的解释,但本文中所指的马勒交响曲中的“无词歌”更多是对这一名称的借用)。

“无词歌”在《第五》中的使用情况大致分成以下两类:一,指马勒在交响曲中借用了歌曲中的旋律,这些旋律形成了某个乐章中的某个主题或片段,例如第一乐章中对《亡儿之歌》中《此刻太阳即将升起》、《儿童的奇异号角》中《少年鼓手》中旋律的引用、变化等;二,专门指该交响曲的第四乐章。这一乐章的主题材料也是从马勒歌曲的旋律中抽取、提炼出来的,在结构特点方面还有些类似于门德尔松的“无词歌”。英国音乐学家戴瑞克·柯克对这部交响曲有着这样的评价:这是一部建立着“一种明显的、完全对立的态度的作品”。因此,作曲家对于歌曲的引征绝不是随随便便、信手拈来,而是隐含着较明确的寓意,并与整个交响曲的内在意涵交相呼应。具体到《第五》中,马勒这种抛开歌曲的歌词、仅对旋律进行借用的方法,体现了作曲家“用不是语言的话语来言说”的表达方式,这与无词歌的创始者门德尔松对于旋律的思考如出一辙:“文字对每个人的意义并不是相同的,只有无词歌本身可以对于每个人说出同样的话,唤起同样的感觉。”虽然门德尔松的“无词歌”与这里讨论的马勒的“无词歌”并不全然相同,但也有着殊途同归的效果。下文中,将对以上述两类无词歌进行分别阐释。

一、作为主题或旋律片段的“无词歌”

《第五》第一乐章为2/2拍,与歌曲《少年鼓手》以2/2拍贯穿全曲保持了绝对的一致性。这一乐章有两个主要主题,均为葬礼进行曲,其中第二葬礼进行曲的旋律正是对歌曲《少年鼓手》中第8-11小节的直接引用(见谱例1、2)。

这一源自于《少年鼓手》的挽歌式主题(原曲表现“鼓手”死刑前的自白),在第一乐章中共出现了三次。虽然都是对《少年鼓手》旋律的引征,但每次出现都有所不同,体现出交响曲主题比歌曲主题更为丰富、宽广的表现维度:第一次为两个合头乐句(第35-53小节),结构为8+11,主题基本全部在弦乐组中呈现,凄凉而孤独:第二次将主题扩展成为三句(第89-119小节),在长度上较前一次增加了12小节(8+8+15)。由木管组与弦乐组共同承担的这一主题,情绪更为哀凉、低沉,仿佛是在上次主题基础上的再一次深情诉说:第三次虽在长度、结构上与第二次相同(第263-293小节),但音色发生了较大的变化。除了木管组的长笛、双簧管和单簧管担任领奏、弦乐组中低音提琴偶尔进入之外,其他乐器在前十四个小节中均保持了沉默的状态。与前两次出现时旋律气息连贯、延绵所不同的是,第三次的前两个乐句具有了明显的断裂性,每句都可划分为2+2+4的形式。这次主题的中间部分,小号与中提琴的合奏与木管组的旋律遥相呼应,形成了二声部复调,力度也猛然递增并呈现出小小的高潮,之后力度迅速减弱,两条相互对应的旋律在一片孤寂中游荡。

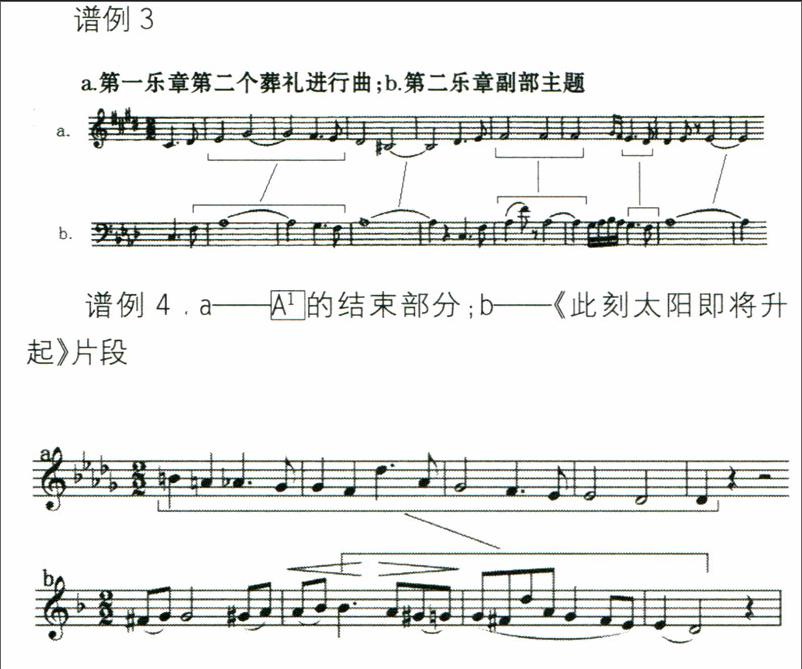

在第二乐章中,呈示部的副部主题来自于第一乐章的第二个葬礼进行曲主题,因此,这也可以看做是对《少年鼓手》旋律的再次变化发展(见谱例3)。

歌曲的旋律在《第五》中除了可以作为主题出现之外,马勒还将它作为作品某个部分的结束来使用。例如,第一乐章双三部曲式A《sup》1《/sup》的结束部分,就是对《亡儿之歌》曲集中第一首《此刻太阳即将升起》中的第3-5小节旋律的直接引用。

谱例4中,虽然两条旋律在音高上、记谱位置上基本一致,但调性完全不同——分别在Db大调和D大调中呈示。歌曲《此刻太阳即将升起》中的歌词表达了失去爱子的父母,在痛彻心扉之后面对未来生活的勇气。乐谱中虽然以一个降号来标注(d小调,见谱例3中b),但这一旋律每次都十分坚定的停留在D大调上,表达了父母向往光明的决心。歌曲中一直以级进的音型贯穿始终,只有这一处所出现的大跳式旋律,被马勒引用到《第五》中来,并作为双三部曲式中主部A《sup》1《/sup》的结尾使用。由于所引用的歌曲旋律本身就有着较为坚定的结束性,伴随交响曲中第314-315小节中低音大管和大号声部的属到主的进行,使A《sup》1《/sup》段落有了明确而坚定的终止,与葬礼进行曲主题之间产生了较强的情绪对抗。这样的处理,是否与马勒患“出血症”所带来的打击以及病情康复后给他再次带来生活希望这一事实有关,笔者不得而知,但旋律的大调色彩和坚定的结束感,却是一种积极情绪的直接反映。同时,它还构成了积极与消极两种对立情绪最初的对抗,并预示了之后音乐发展过程中两种情绪的不断斗争。

当《第五》进行到第五乐章之时,积极的情绪已经占据了较大的分量。这一乐章的引子中特意引用了《儿童的奇异号角》中歌曲《行家的称赞》的旋律。马勒将这一歌曲开始的旋律几乎原样照搬过来,同时将节奏变化得更为活泼,显示了第五乐章的动力和激情(见谱例5、6)。

第五乐章的引子中共含有三个主题材料,都在之后的音乐进行中发挥了重要的作用。首当其冲的便是歌曲《行家的称赞》中的旋律。歌曲中原本上行的分解和弦式旋律,由于八分休止符的加入在交响曲中更具跳跃感。在第五乐章的音乐发展中,这一个材料共出现了九次(除了引子中的一次以外,还分别出现在第93-98小节的圆号声部、第272-276小节的第一小提琴声部、第297-302小节的单簧管声部、第299-303的小号声部、第487-496小节的小号声部、第542-547小节的圆号声部、第549-554小节的小号声部和第557-562小节的小号声部),马勒显然是有意将这种激动、活泼之情贯穿整个乐章,以与第一、二乐章形成鲜明的对立。

二、作为乐章的“无词歌”

门德尔松所创立的“无词歌”在体裁和形式上有两个特点:第一,常常有一个占主要地位的歌唱性旋律;第二,作品中配以抒情歌曲常用的伴奏音型。《第五》的第四乐章在整体形态上具备了以上两个特点,因此便有了“无词歌”的性质。但对于“无词歌”式的第四乐章究竟如何看待,目前学界主要存在有两种不同的观点:一种观点以唐纳德·米切尔为主要代表,认为此乐章与歌曲《少年鼓手》《我在世界上不复存在》有异曲同工之妙,即这个“慢板乐章与马勒晚期的管弦乐声乐曲有着明确的关系”:另一种观点则以指挥家威廉·门格尔贝格为代表,认为它是马勒对于妻子阿尔玛·马勒的爱之宣言,其直接类似于门德尔松的“无词歌”。笔者认为,学界目前所争论的两种情形应同存于这一乐章之中。在意境方面,这一乐章用仅有的弦乐和竖琴两类乐器,所表现的忧郁、哀怨之情与歌曲《我在世界上不复存在》极为相似(《我在世界上不复存在》以木管乐器、竖琴、弦乐和人声组成,虽然使用乐器达到十种,但织体清晰、透明,其中更没有乐队齐奏所形成的浓重音色,力度很弱,乐器之间相互交替式的进入形成了全曲通透的音色)。此外,该乐章是1901年年底开始创作的,正值马勒与阿尔玛订婚之时(12月27日),认为这一乐章有爱的“无词歌”之意也在情理之中(威廉·门格尔贝格甚至还在乐谱中写了一首诗,藉此来解析音乐中所要抒发的感情)。但需要说明的是,从旋律的使用方面来看,该乐章更接近《吕克特歌曲五首》和《亡儿之歌》中的两首歌曲:《我在世上不复存在》和《我什么都懂了》。下面,我们将第四乐章的片段、歌曲《我在世上不复存在》《我什么都懂了》中的片段一起列出,来对比一下它们之间的旋律关系。

通过谱例7的对比,我们看到《我什么都懂了》与第四乐章的旋律更为接近,可以说,第四乐章的某些旋律片段是对歌曲的直接引用。而歌曲则在整体的旋律轮廓方面与之有相似之处。开始的音乐材料与第四乐章的开始已经十分相像,而在之后的发展过程中(即第67-68小节的小提琴声部)又出现了与第四乐章开始处完全一致的旋律,虽然不在同一调中,但音高完全相同,这种对于歌曲材料的引用方式在《第五》中也已经不是第一次(例如谱例4),可以看出是马勒比较喜爱的手法。

在以上的分析中,我们看到《亡儿之歌》套曲中的歌曲分别被引用到第一乐章和第四乐章,歌曲意境的转变也与《第五》中情绪的转化交相呼应:

就像《亡儿之歌》曲集中所表达的死亡意象最终变形为心灵的慰藉一样,《第五交响曲》也从开始的悲凉转变为此乐章(第四乐章)中超自然的安宁。

如果说《第五》的谐谑曲乐章是该作品结构层面的中心,那么在音乐表情的层面,第四乐章则应是整部作品的中心和“hinge-point”(关键点)。在歌曲引用方面也呈现出两种层次:第一,对于歌曲本身旋律的引用;第二,对于歌曲意境的引用。同时,它还显现出对于末乐章的明确指向性,即第五乐章持续引用了这一乐章的某些音乐片段。

通过以上论述,我们发现,不论是在作为主题(或片段)的“无词歌”还是在作为乐章的“无词歌”中,对不同歌曲的引用都融入到该作品消极与积极两种情绪的抗争过程中,其中暗藏的是作曲家对于引用材料所进行的有意识地逻辑安排:《儿童的奇异号角》中歌曲大多表达较为肯定、积极的情绪,但写于这部歌集最后的歌曲《少年鼓手》却以充斥着死亡的气息,这与《第五》中第一、二乐章的黑暗情绪相互交融;《行家的称赞》本身的“反语”性格虽在没有歌词一同呈现的状态中稍显隐退,但仍可与音乐中所凸显的挣扎与抗争“互文”起来;《吕克特歌曲五首》和《亡儿之歌》这两部歌曲集虽笼罩着忧郁与伤感的基调,但马勒所选取的《我在世上不复存在》和《我什么都懂了》却充满了温暖和宁静,与第四乐章的意境浑然一体。

马勒在《第五》中对于歌曲片段的引征次数众多(包括同一引征后的反复使用),这里不便一一赘述,但却可依照上述各例对其意涵进一步总结:其一,歌曲片段以其去除歌词后的“言说”品格在《第五》中持续发生作用(情绪、性格与原作品基本保持一致),并在某种程度上构建或辅助了交响曲两端情绪的“对拉”;其二,歌曲意境渗透于《第五》的第四乐章,并与音乐本体之各项要素一起指向之后的音乐进行;其三,艺术歌曲情绪的传达较为私密、细腻,但在该作品中却将其意涵进行了有效放大与拓展。通过在《第五》中的援引,这种情绪超越了个人的局限,走向了更具普遍性的、带有现实意味的人生命题之中。

(责任编辑 张萌)