苏门答腊弧后盆地带裂谷作用对油气成藏组合的控制

陈龙博,何登发

(1 中国地质大学(北京);2 海相储层演化与油气富集机理教育部重点实验室)

苏门答腊—爪哇弧后盆地带的石油储量居东南亚地区第一位[1-5],这里是石油勘探的一个热点地区。前人对该带的盆地类型、油气地质条件以及大油气田成藏要素的研究[6-12]取得了丰富的成果。弧后盆地带普遍经历了裂谷作用,且裂谷的形态对油气形成与分布起着至关重要的作用[13],但苏门答腊弧后盆地带的区域性油气成藏组合研究以及裂谷作用对油气成藏组合的影响尚显得比较薄弱和模糊。本文以近10年的IHS数据库(油气田可采储量数据截至2009年)、C&C数据库为基础,试图系统分析苏门答腊弧后盆地带油气成藏组合的要素特征,并探讨裂谷作用对油气成藏组合的控制。

1 构造-沉积演化

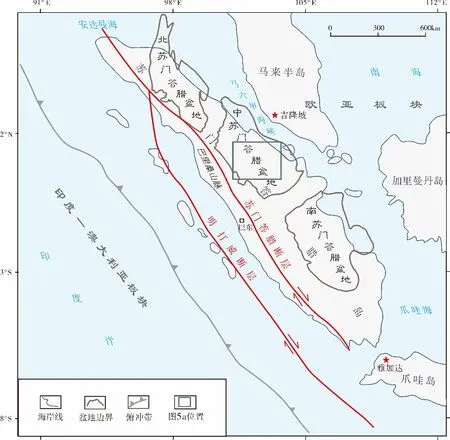

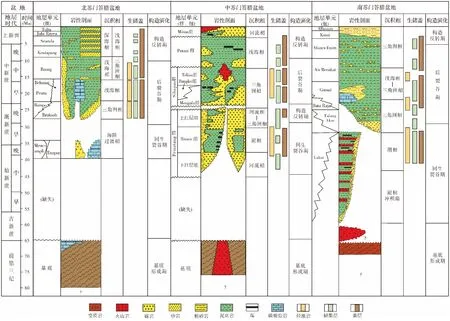

苏门答腊弧后盆地带处于印度—澳大利亚板块与欧亚板块交汇部位,包括北、中、南三个盆地(图1),三个盆地现今主要位于印度尼西亚苏门答腊岛,北缘局部处于海平面之下。弧后盆地的形成主要因晚白垩世以来印度—澳大利亚板块斜向B型俯冲所致[6-7],它是在古生界—中生界变质岩、火山岩基底上发育的新生代盆地,沉积厚度在2~4 km。三个盆地经历了不同程度的同生裂谷、后裂谷以及构造反转[9,14-15](图2)。整体上,裂谷作用在盆地带的南部开始较早、北部较晚,构造反转则是在盆地带的北部开始较早、南部略晚。与此相对应,盆地的不同部位在三个演化阶段先后发育了湖相、海陆过渡相及海相沉积,形成多套生储盖组合。

2 油气地质条件

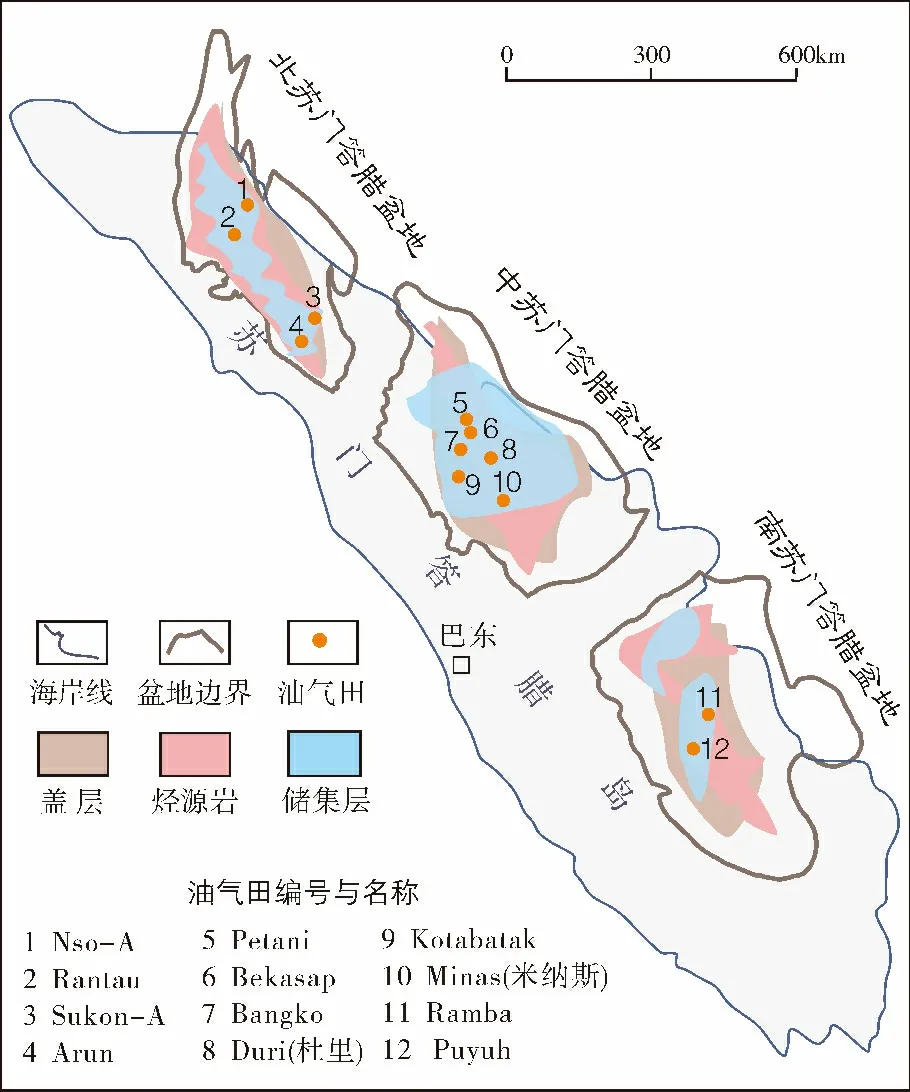

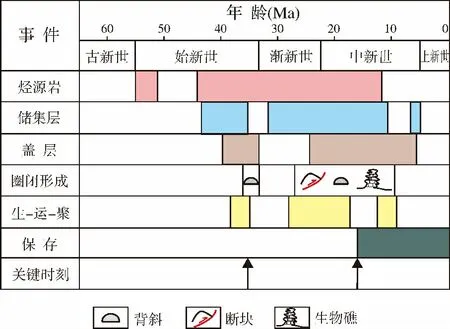

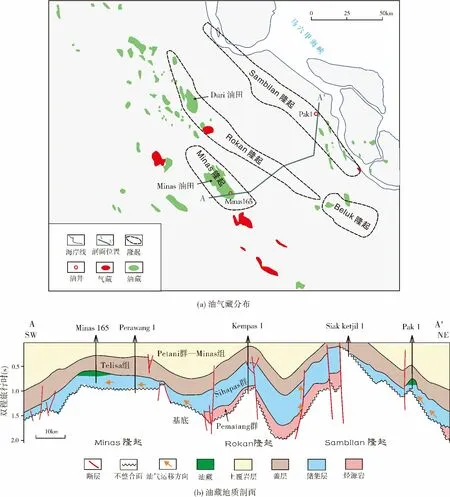

盆地带中的一系列大型油气田(图3),证实了苏门答腊弧后盆地带拥有优越的石油地质条件。受裂谷作用阶段性的控制,盆地带中的不同盆地发育了不同类型的生储盖组合(图2,图3)。

2.1 烃源岩

苏门答腊弧后盆地带普遍发育同生裂谷期的湖相烃源岩、后裂谷期的海陆过渡相烃源岩(图2),其中,同生裂谷期湖相烃源岩对油气的生成贡献最大。北苏门答腊盆地的裂谷形成期要相对晚于南、中苏门答腊盆地,它的同生裂谷期烃源岩不发育(图2)。

图1 苏门答腊弧后盆地带构造背景及盆地分布图

同生裂谷期的湖相烃源岩包括深湖相、浅湖相和沼泽相泥(页)岩与煤(图2)。如:中苏门答腊盆地Pematang群湖相页岩或碳质泥岩为富含腐泥质的Ⅰ—Ⅱ型干酪根,有机碳含量1%~12%,平均4.4%,氢指数100~900 mg/g,为主力烃源岩;南苏门答腊盆地Lahat组湖相页岩和煤的有机碳含量0.33%~9%,生烃能力略弱,以产天然气为主。

后裂谷期的烃源岩主要为海陆过渡相的泥页岩和煤,如中苏门答腊盆地Sihapas 群底部的三角洲相烃源岩、南苏门答腊盆地Talang Akar 组三角洲相含煤页岩[16-19](图2)。北苏门答腊盆地的烃源岩主要为后裂谷期的Bampo 组、Belumai 组和Baong 组浅海相页岩(图2),干酪根类型为III 型,以产气为主。

2.2 储 层

同生裂谷期储层 包括早期与晚期等两套储层。

早期的为始新统陆相湖泊、冲积扇以及河流沉积体系的储层,主要发育于南苏门答腊盆地和中苏门答腊盆地。南苏门答腊盆地的Lahat 组湖相凝灰质砂岩、砾岩及角砾岩主要发育于盆地南部;中苏门答腊盆地的Pematang 群上红层组河流相杂色砾岩、砂岩以及粉砂岩储层中,砂岩呈中等磨圆,孔隙度在15%左右,渗透率为(200~400)×10-3μm2。

晚期的储层发育于始新世晚期到渐新世,北苏门答腊盆地南部发育少量的碳酸盐岩储层,中苏门答腊盆地、南苏门答腊岛盆地则主要发育退积三角洲及少量的湖相砂岩储层。这套以砂岩为主的储层是苏门答腊盆地产油气丰富的储层,中苏门答腊盆地Pematang 群上红层组的三角洲相砂岩,平均孔隙度可达20%,渗透率为800×10-3μm2。

后裂谷期储层 包括早期的海相碳酸盐岩储层与海陆过渡相砂岩储层,以及晚期的河流—三角洲砂岩储层(图2)。

图2 苏门答腊弧后盆地带地层对比

图3 苏门答腊弧后盆地带生储盖组合平面分布

后裂谷早期的储层中,礁滩相灰岩发育较广,如:南苏门答腊盆地Batu Raja 组的台地相储层、北苏门答腊盆地Peutu/Belumai 组的礁滩相储层。以北苏门答腊盆地Peutu/Belumai 组礁灰岩为例,礁体由珊瑚骨架灰岩、生物碎屑泥灰岩、泥粒灰岩组成,其中的Peut组Arun段灰岩孔隙度7%~23%,渗透率达1500×10-3μm2,这套优质储层富含高压天然气,是北苏门答腊盆地最大的气田——Arun 气田(可采储量达3 879.429×108m3)的产层。

后裂谷早期的海陆过渡相砂岩亦是优良储层,如:中苏门答腊盆地Sihapas 群(可细分为Telisa、Bangko 和Mengala 三个组)中的优质储层,平均孔隙度均超过25%,渗透率最高达2 000×10-3μm2。Sihapas群产生了多个世界级大油田,如著名的Minas(米纳斯)油田(油气可采储量7.07×108t)和Duri(杜里)油田(油气可采储量3.95×108t)。

后裂谷晚期的河流—三角洲砂岩储层主要在海退的环境中形成,如南苏门答腊盆地Air Benakat 组砂岩储层,由下向上海相砂岩逐渐增加,虽然浅海及三角洲砂岩是有效储层,但三角洲前缘砂体具有更优良的物性,孔隙度普遍大于15%,渗透率达(500~1 000)×10-3μm2。

2.3 盖 层

各盆地均发育了多套区域盖层及层间盖层,特别是后裂谷期,盆地沉积范围变大,形成了一系列的海进/海退的区域盖层。如:北苏门答腊盆地既发育有Baong 组页岩作为区域盖层,也发育有Keutapang组页岩作为层间盖层(图2)。

2.4 油气成藏

苏门答腊弧后区的新生代地壳拉张变薄,深部岩浆上升,以及热对流发生,使得苏门答腊弧后盆地带的地温梯度普遍较高,平均地温梯度约6°C/100m[8],这使得这里的古近系泥页岩有机质加速热解生烃,成了有效的烃源岩。

受控于板块俯冲的角度以及速率的变化,在构造反转期中,各盆地形成了大量的构造圈闭如背斜、断块、裂缝型圈闭等;在此前的构造-沉积演化阶段也形成了大量的构造-地层-岩性复合型圈闭,如不整合、礁体及碳酸盐岩建隆等[9,20-23]。

同生裂谷期的一系列断裂为油气的运移提供了良好的垂向通道;后裂谷期的三角洲、滨浅湖相砂体广泛分布且连续性好,这为油气侧向运移提供了良好输导体系。多期构造-沉积演化过程中,油气或沿断裂系统垂向运移,或沿渗透性输导体和不整合面横向运移[24],从而有效沟通了烃源岩与储集体,并在圈闭中聚集成藏(图4)。

图4 苏门答腊弧后盆地含油气系统事件图

以中苏门答腊盆地为例,共发现油气田40多个,但可采储量集中在少数大型油气田中(如Minas、Duri等油田)(图5a)。从基本成藏要素看,Pematang群的Brown 组湖相页岩是主要烃源岩,Sihapas 群河流、三角洲相砂岩是主要储层(盆地95%的油气产自该储层),其上覆的Telisa 组页岩是主要盖层。油气来自地堑中的湖相烃源岩,沿同生裂谷期形成的控盆断裂、其他大断裂、不整合面以及后裂谷期形成的横向输导体运移,并在构造反转期形成的构造圈闭中聚集(图5b)。例如,Minas油田发育于Minas隆起,构造圈闭为一规模较大的北西—南东向平缓背斜(长45 km×宽24 km)(图5a),油气可采储量达7.07×108t,是东南亚地区已发现的最大油田。

图5 中苏门答腊盆地油气成藏综合图

3 裂谷作用对油气成藏组合的控制

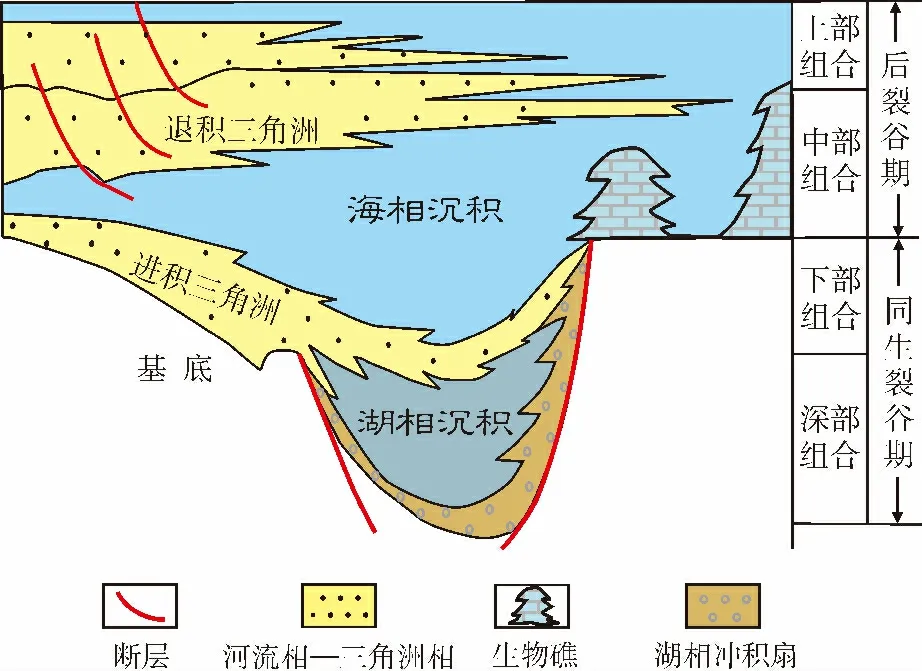

成藏组合一般是指相似地质背景下的一组远景圈闭或油藏,具有相似的油气源和储集、封盖、圈闭条件,它们可通过储层层位和圈闭类型来进行命名[25-31]。本文主要依据裂谷作用阶段和相应的储层岩相、时代,把苏门答腊弧后盆地带的成藏组合由深到浅划分为四套(图6):同生裂谷早期深部湖相冲积扇以及浊积岩储集体(深部成藏组合),同生裂谷晚期海进时期河流—三角洲砂岩储集体(下部成藏组合),后裂谷早期河流—三角洲砂岩以及海相碳酸盐岩储集体(中部成藏组合),后裂谷晚期海退时期河流—三角洲砂岩储集体(上部成藏组合)。

图6 苏门答腊弧后裂谷盆地成藏组合模式图(据文献[13]修改)

深部油气成藏组合 烃源岩为始新统富含藻类的湖相泥页岩,干酪根类型为I、III 型,储层包括湖相冲积扇、湖相三角洲以及浊积砂岩。油气成藏组合模式为“下生-上储-侧变式”,平面上烃源岩与储层并排发育,垂向上烃源岩位于储层的斜下方,油气侧向充注于靠近岸边的上部湖相冲积扇或三角洲砂体。该组合以轻质油为主,油质低蜡、低硫。

下部油气成藏组合 烃源岩以始新统—下渐新统湖相泥页岩和煤层为主,TOC 普遍达2%~5%,储层为进积层序的河流—三角洲砂体。成藏组合模式为“自生-自储-透镜体”,多表现为砂泥互层的“三明治式”组合以及泥岩中的砂岩透镜体,在河流相及三角洲水下分流河道最为发育,油气向临近的砂体直接充注而形成油气藏。

中部油气成藏组合 是目前含油气最丰富的成藏组合,发现了Arun、Minas、Duri 等大型油气田。后裂谷早期海相沉积序列中不仅发育河流—三角洲砂岩储层,还普遍发育碳酸盐岩储层。同生裂谷期优质的湖相烃源岩与后裂谷期三角洲相烃源岩提供了充足的油气源,深部大型断裂与不整合面可沟通油气源。三角洲相泥岩超覆于盆地边缘,形成有效的封盖层,多期次的海进/海退旋回中发育的泥岩充当了有效的层间盖层。构造反转期有大量背斜和断块圈闭发育,构造-溶蚀裂缝也可有效提高碳酸盐岩储层的孔隙度与渗透率而形成裂缝性圈闭,在盆地边缘发育了大量超覆地层-不整合圈闭。成藏组合模式为“下生-上储-背斜或生物礁滩体”。

上部油气成藏组合 中新统三角洲相煤系或煤质页岩烃源岩发育,其中煤层的TOC 高达80%,干酪根类型为Ⅱ、Ⅲ型。储层以河流—三角洲相砂体为主,三角洲前缘砂岩物性好,一般孔隙度大于15%,渗透率(500~1 000)×10-3μm2。前三角洲泥页岩可作为区域盖层。油气成藏组合模式为 “下生-上储-断背斜”,油气主要通过断裂体系或者不整合面运移至上覆储层,在受逆牵引作用或者差异压实作用影响而形成的断背斜中聚集成藏。

4 结 论

苏门答腊弧后盆地带在新生代发生了广泛的裂谷作用,经历了同生裂谷、后裂谷以及构造反转三个阶段,形成了多套生储盖组合。根据裂谷作用阶段和相应的储层特征划分出上部、中部、下部和深部共四套油气成藏组合,其中,深部与下部成藏组合主要发育同生裂谷期湖相、海陆过渡相砂岩,中部与上部成藏组合主要发育后裂谷期海相碳酸盐岩、海陆过渡相砂岩。中部油气成藏组合,发育优质的海相碳酸盐岩和三角洲相砂岩储层,深层断裂沟通油源,圈闭类型丰富,是目前最具勘探价值的。

[1]宋玉春.活跃的东南亚及中国油气勘探开发[J].国际石油经济,2007,15(3):59-62.

[2]童晓光,杨福忠.印尼油气资源及中国石油合同区块现状[J].中国石油勘探,2005,10(2):58-62.

[3]国际能源署.世界能源展望2002[M].朱起煌,等,译.北京:中国石化出版社,2004:36-47.

[4]叶德燎,王骏,刘兰兰,等.东南亚与南亚油气资源及其评价[M].北京:石油工业出版社,2004:12-13.

[5]叶德燎.东南亚石油资源与勘探潜力[J].中国石油勘探,2005,10(1):55-64.

[6]王承书.东南亚的活动俯冲和碰撞[J].沉积与特提斯地质,2002,22(1):92-112.

[7]杨福忠,薛良清.南亚太地区盆地类型及油气分布特征[J].中国石油勘探,2006,11(5):65-70.

[8]Doust H,Noble A R.Petroleum systems of Indonesia[J].Marine and Petroleum Geology,2008,25(2): 103-129.

[9]Longley I M.The tectonostratigraphic evolution of SE Asia[C]//Fraser A J,Matthews S J,Murphy R W.Petroleum Geologyof Southeast Asia(Geological Society of London Special Publication No.126).1997: 311-339.

[10]姚永坚,吕彩丽,康永尚,等.东南亚地区烃源岩特征与主控因素.地球科学,2013,38(2):367-378.

[11]陆克政.含油气盆地分析[M].东营:中国石油大学出版社,2006:91-94.

[12]朱伟林.南亚—东南亚含油气盆地[M].北京:科学出版社,2012:16-21.

[13]Doust H,Sumner H S.Petroleum systems in rift basins:A collective approach in Southeast Asian basins[J].Petroleum Geoscience,2007,13(2): 127-144.

[14]Cao Dinh Trieu,Nguyen Huu Tuyen,Le Van Dung,etc.Evolution of faulting tectonics in SE Asia[J].Journal of Geodesy and Geodynamics,2005,25(1):51-59.

[15]杨福忠,罗良,贾东,等.印尼东爪哇盆地新生代构造演化[J].高校地质学报,2011,17(2):240-248.

[16]Longman M W,Beddoes L R Jr.Oil productive Miocene algal and sea grass carbonate mudbanks,South Sumatra,Indonesia[J].AAPG Bulletin,1985,69(2): 280.

[17]康安,杨磊.中国近海及东南亚地区古近纪断陷盆地湖相烃源岩及油气藏分布[J].新疆石油地质,2010,31(4):337-340.

[18]薛良清,杨福忠.南苏门答腊盆地中国石油合同区块成藏组合分析[J].石油勘探与开发,2005,32(3):130-134.

[19]杨磊.中苏门答腊盆地石油地质特征与油气探勘潜力[J].新疆石油地质,2011,32(3):329-331.

[20]毛治国,樊太亮,王宏语,等.层序地层格架下岩性-地层油气藏成藏与分布——以南苏门答腊盆地北部为例[J].石油勘探与开发,2009,36(1):120-126.

[21]田鑫,王绪本,吕锡敏.南苏门答腊盆地Ripah 油田弧后裂谷盆地同沉积断裂对沉积的控制[J].成都理工大学学报:自然科学版,2012,39(4):395-402.

[22]Wilson M E J.Cenozoic carbonates in Southeast Asia:Implications for equatorial carbonate development [J].Sedimentary Geology,2002,147(3/4): 295-428.

[23]Wirjodihardjo K.Seismic reef expression in the North Sumatra Basin[J].AAPG Bulletin,1992,21(1): 117-144.

[24]Todd S P,Dunn M E,Barwise A J G.Characterizing petroleum charge in the Tertiary of SE Asia[C]// Fraser A J,Matthews S J,Murphy R W.Petroleum Geology of Southeast Asia(Geological Society London Special Publications No.126).1997: 25-47.

[25]童晓光,李浩武,肖坤叶,等.成藏组合快速分析技术在海外低勘探程度盆地的应用[J].石油学报,2009,30(3):317-323.

[26]童晓光.论成藏组合在勘探评价中的意义[J].西南石油大学学报:自然科学版,2009,31(6):1-8.

[27]White D A.Oil and gas play maps in exploration and assessment[J].AAPG Bulletin,1988,72(8): 944-949.

[28]Lee P J,Gill D.Comparison of discovery process methods for estimating undiscovered resources[J].Bulletin of Canada Petroleum Geology,1990,47(1): 19-30.

[29]Allen P A,Allen J P.Basin Analysis: Principles and Applications[M].London: Blackwell Scientific Publishing,1990:1-45.

[30]Magoon,L B.The play that complements the petroleum system:A new exploration equation[J].Oil and Gas Journal,1995,93(40): 85-87.

[31]汪泽成,郑红菊,徐安娜,等.南堡凹陷源上成藏组合油气勘探潜力[J].石油勘探与开发,2008,35(1):11-16.