网络民粹主义的传播特点及应对策略——基于微媒体背景下的传播流视角分析

□赵智敏 马逸飞

(赵智敏为郑州大学新闻与传播学院副教授;马逸飞为郑州大学新闻与传播学院新闻学硕士生)

随着微博、微信等微媒体的崛起与发展,网络热点公共事件呈现出扩张的态势,网络民粹主义重新成为研究热点。微媒体的传播快捷与网络民粹主义的影响巨大相结合,迅速吸引人们的关注并引起重视。在对微媒体环境下网络民粹主义的传播特征厘清并从传播流的角度对网络民粹主义进行分析的基础上,我们可以看到在促进社会公平与正义和维护弱势群体利益等方面,网络民粹主义会带来积极影响,但同时,我们还应看到其民粹倾向在消解主流媒体声音和削弱政府权威性上产生的负面影响。所以,针对在微媒体环境下网络热点事件表达中网络民粹主义影响下出现的官民舆论场的对峙与割裂,我们需要加以关注研究。

一、传播流理论分析

所谓传播流理论,指的是由传播媒介通过各种渠道传播的信息内容,通过种种中间环节,像水一样“流”向信息接收者的社会过程。通常观点都认为信息的传播过程是没有中间环节直接传播给受众的,而支持传播流理论者则认为,大众传媒的信息传播要经过中间环节——意见领袖,然后再由意见领袖将信息传播给普通受众。

拉扎斯菲尔德的《人民的选择》一书是最早研究传播流的著作。《人民的选择》是以1940年的美国总统大选为分析案例,试图阐释在大众传媒及人际关系的影响下,选民如何做出投票的选择。[1]后来美国传播学者卡兹和罗杰斯通过不同领域的实证研究证明了拉扎斯菲尔德的研究设想,分别体现在其著作《个人影响》和《创新与普及》中。其中,罗杰斯对新农药、新种子推广的实证研究对传播流的形成做了重要贡献。

1962年,罗杰斯在深入调查推广普及新农药、新种子过程的基础上,写出了其著作《创新与普及》。文中对新产品、新技术、新观念在推广普及过程中遇到的问题做了专门研究,提出了信息传播过程中存在着两个“流”:一是作为信息传递过程的“信息流”,二是作为效果或影响的产生和波及过程的“影响流”。前者可以是“一级”的,即信息可以由传媒直接“流”向一般受众;而后者则是多级的,要经过人际传播中许多环节的过滤。这样,罗杰斯就把拉扎斯菲尔德的“两级传播”模式发展成为“多级”或“N 级传播”模式。[2]

所谓“信息流”,是指对某新闻事件做出“5W”式的全面客观报道,告诉人们欲知、应知而未知的事情。拿热点新闻事件来讲,媒体要对其发生、发展采取跟踪报道、直播报道,在事件告一段落之后还应进行深度报道,通过这些报道手段向公众还原事件的真相并及时反映事件的发展变化。

信息流产生之后,相关人士对某一社会热点事件的态度、评价以及看法就是我们通常所说的“影响流”。

后人在罗杰斯的研究基础上提出了“噪音流”环节,与信息流不同,噪音流是信息在传向一般受众过程中产生的妨碍信息致效传播的谣言、假新闻以及虚假评论等干扰信息,可以说它是信息传播中的不和谐旋律。由此,传播流就由“信息流”“影响流”和“噪音流”三个环节聚合而成,各环节不分先后,同时出现在信息传播的整个过程中。

二、网络民粹主义及其在微媒环境下的传播特点

民粹主义是兴起于19世纪的一股社会思潮,早先被认为是政治哲学的一种表现。网络民粹主义是在互联网蓬勃发展条件下产生的一种社会思潮,是民粹主义在网络传播空间内的一种表现形式。它一方面是对现实中精英主义的反抗,另一方面是对现实中民粹主义思潮的延伸。[3]平民化而非精英化、非理性而非理性至上、泛道德化的批判性是民粹主义的特点。在微博、微信等微媒体深入人们生活的今天,公共热点事件经过微媒体的病毒式扩散和放大效应之后,影响力和冲击力更为强大,集中体现在极度平民化和极端反权威、反专家这一非理性的情感表达和言语表达实践上。

贫富分化、社会不公、权钱交易等社会矛盾凸显和多发是我国处于社会转型期的主要特征。互联网的普及,特别是伴随着微媒体的渠道扩充效应和表达的自由化,使得网民参与政治的热情和维权的法制意识迅速提升,同时也引发了很多新的社会问题和矛盾冲突,二者相互交织集中展现出一幅由个体事件诱发群体群起抗争的图谱。移动互联网和微媒体的出现扩展了社会交往和信息传递的方式,过去隐藏着的民粹主义通过微博、微信等网络平台迅速地释放扩散,媒介的便捷性和网络的虚拟性等特点使得网络民粹主义迅速蔓延。借助自媒体平台的病毒式传播方式,网络民粹主义已经渗透到现实社会。在热点公共事件之后网络民粹主义也是如影随形,网民往往不经过理性思考而坚定地站在弱势群体一方,用无意识的恶搞方式对知识精英、权力阶层、财富团体等进行声讨和批评。

网络民粹主义一方面基于平民立场来看待并反映社会弱势群体的利益诉求,关注社会公平与司法正义,有其积极的一面;另一方面则反映在它语言表达上的偏激、极端甚至暴力倾向,以及非理性地表达转型期存在的各种问题,从而加剧了各阶层之间的隔阂和对立。这种对抗通过偶发的热点公共事件表现出来,实际上撕裂了社会和谐,加剧了整个社会的对立情绪。

随着微媒体的发展和移动互联网的普及,网络民粹主义伴随着热点公共事件开始出现并呈现间断井喷之势。从2003年开始,“孙志刚案”“河南赵作海案”“李天一案”“东莞扫黄事件”等热点公共事件一次次得到网民的热情关注,特别是微博、微信等微媒体的出现与移动互联网的发展,使互联网成为网民直接参与公共事件讨论的主战场。在移动自媒体平台上,广大网友利用碎片化的时间参与评论、跟帖与转发,而这也转化为重要的话语呈现方式和网络围观力量解读公共事件,推动事件的解决并对传统媒体的报道进行消解。“孙志刚案”迫使政府废除了《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》,终结了我国城市收容遣送这部恶法的历史,而“药家鑫案”则是人民法院在巨大网络舆论压力下被迫判处药家鑫死刑。2009年以后,网络民粹主义借助微媒体扩展呈扩大趋势,“邓玉娇案”“厦门PX事件”“夏俊峰事件”“东莞扫黄事件”等热点公共事件的发生发展都活跃着网络民粹主义的影子。微媒体环境下的网络民粹主义的传播特点通过这些热点公共事件一一呈现出来。

(一)意见表达趋向群体极化与非理性表达

群体极化是指群体成员一开始进行决策时便带有一定的意见偏向,在经过公共讨论后,群体成员的偏向更加突出,进而达到将异己意见排除的极端化观点。微媒体的崛起将社会群体进行了更加细致的分类,人们可以通过添加自己感兴趣的人、关注自己感兴趣的事将自己的注意力集中于特定的信息圈中,形成一个包裹严密的“信息茧”,同类“信息茧”社会成员的聚集使得他们的群体同质性更加突出,对不同观点的排异性也更加明显。微媒体的发展为极端思想的形成提供了温床,新媒体技术加速了这种意见偏向并促使其最终达到群体极化的程度。如柴静的雾霾调查《穹顶之下》发布以后,迅速在微博、微信朋友圈引发刷屏,紧接着则呈现出“挺柴派”和“砍柴派”两种不同的意见表达,各群体将各自群体的“信息茧”发挥到极致,各自寻找能够证明自己正确的材料,对不同意见采取排斥和充耳不闻的态度,微媒体加速了这种网络民粹主义的群体极化现象。

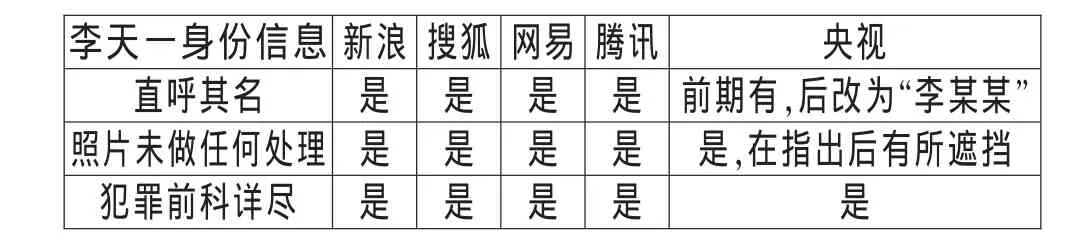

心理学上说,群体明显比个体更容易受无意识的支配,刺激因素的大小决定了群体中个人的行为,孤立的个体能够主宰自己的反应行为,但群体却不具备该能力。网民通过微媒体自发参与围观就表现出群体行为的特征,呈现出暴力和非理性的危险倾向。网民在微媒体传播过程中是一个个没有经过专业训练的普通个人,他们的媒介使用与传播很容易被网络乱象所迷惑,从而降低甚至丧失对事件的判断力,变成一个无意识的传播群体。微媒体环境下信息呈现碎片化和窄化传播的特点,极易引起“协同过滤”,出现极端的观点表达。美国政治学家希尔斯有这样一个观点,有怨恨的地方就有民粹主义。例如,美国南加大中国留学生被枪杀,网上却传出“死有余辜”“大快人心”等恶毒言语,该种言语非但没有遭到声讨,反而得到一部分网友的跟帖转发。这种无意识的非理性情绪甚至直接表现在网络媒体和传统媒体中。在“李天一案”中,媒体对李天一这个未成年人的报道没有做任何处理,对其直呼其名,甚至将其犯罪前科也详尽报道出来,网络媒体和传统媒体完全站在了网络民粹主义一边,却忽视了李天一是未成年人的事实(见表1)。网民的积极带动、传统媒体和网络媒体的加入造成的这种狂热性与非理性,是网络民粹主义的主要特征。

表1 对新浪网、搜狐网、网易网、腾讯网、央视的统计

(二)参与表达由间接局限向直接扩散转变

微媒体的兴盛为网民意见表达、参与公共话题讨论提供了媒介表达渠道,打破了过去由传统媒体自上而下缺乏互动的传播模式。民众的意见表达由过去间接通过传统媒体发出转变为由微媒体平台直接参与表达。这种微媒体所带来的平等、虚拟互动性天然地契合了网络民粹主义的特性。网络是一个去中心化的场所,不问姓名和出身,人人可以经由微博、微信等自媒体加入公共事务的围观与讨论。与此同时,移动互联网的出现和智能手机终端的普及使得网民便捷性的特点更加突出,网民可以随时随地利用碎片化的时间参与对公共事件的围观与讨论,然后借助微媒体平台将信息迅速发布出去,并通过转发、评论等形式实现病毒式的扩散传播,柴静的雾霾调查《穹顶之下》刷爆朋友圈和微博圈就是一例,这更加契合网络民粹主义追求直接参与公共事件的诉求。过去的信息传播仅仅局限在传统的报刊、广电等媒体受众,传播的效果有限,微媒体的崛起使得网民呈现爆炸式增长并越来越多地通过微媒体直接参与热点公共事件,描绘出“微媒民主”的图景。

(三)参与主体由精英向草根转变

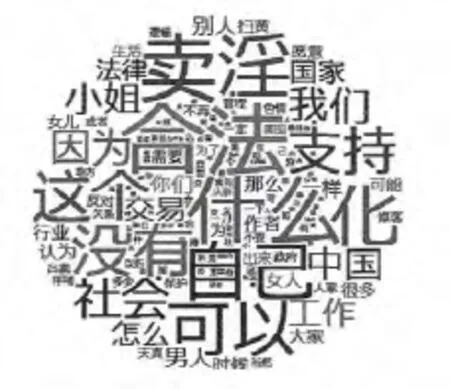

微媒体出现以前,由于传播渠道的局限和信息的单向度传播,信息的话语权和传播权集中在精英阶层手中。微媒体的出现改变了这种精英把持传播权的局面,移动互联网的廉价性、便捷性使得其真正成为“平民媒体”,网民可以通过微媒体渠道参与热点事件的讨论与传播,传播权和话语权逐渐向草根阶层下放。截至2014年6月,我国互联网用户已达6.32亿,其中平民阶层是互联网的绝对主力,所以网民整体的关注点和利益诉求也呈现平民化的特点,体现了广大普通网民的利益。平民化的网络大众还呈现出“三反”(反权威、反精英、反专家)的特点。英国当代民粹主义学者玛格丽特·卡农范有这样的观点,即“不可能找到民粹主义的核心价值,他们唯一的共同的主题就是依靠对人民的号召力和对精英人士的不信任”[4]。所谓专家、权威在众多网民心中不过是腐化与特权的代名词,他们无一例外成为网民讨伐的对象。“专家”“权二代”“富二代”等标签一旦出现就会在网友心中引发纠结情绪,网民会不作判断地站在这些标签对应人物的对立面进行声讨批判,致使不少案件在网民的舆论声中成为错案,进一步可能导致国家相关部门的权威性和公信力下降。例如,央视对东莞色情问题的报道就是如此,原本想通过对该事件的报道引起社会的关注与批判,却不料引火烧身,在微博等社交媒体上出现了对立性的解读,广大草根网民积极参与“捍卫”东莞的讨论(见图1),所谓的“东莞不哭”“东莞坚强”“今夜我们都是东莞人”等词汇充斥于网络,草根网民发挥他们的创造力,使得在新媒体和传统媒体上出现了完全对立式的解读,网络民粹主义的草根性可见一斑。

图1 东莞事件的热词分析

(四)参与平台由单一向多元繁杂转变

随着新媒体技术的发展和微媒体的日渐强大,信息传播的渠道越来越呈现出多元化的趋势。最初单一式的报刊、广电式的传播渠道随着互联网的出现与发展撕开了缺口,进而出现了BBS、博客、QQ等传播渠道,微媒体的出现更是加快了这种信息传播、表达渠道多元化的步伐,呈现给我们一个自主参与、自主选择的大平台,改变了我们获取信息的方式,同时我们参与表达的渠道也打开了。

在微媒体环境下,网络的虚拟交互、及时便捷特点更加突出,使得网络民粹主义呈现出明显的繁杂性。过去单一式的传播平台被微博、微信等新媒体平台冲散,传播平台的多元化也使得传播由高度单一化的信息内容向着多元繁杂转变,呈现出多元话题讨论的现象。有网友比喻说:《新闻联播》中的中国国泰民安、微博中的中国苦难是非、微信朋友圈中的中国正能量满满。由于微媒时代的信息传播的参与主体由专业型的传媒组织向普通大众下放,而网民又是由各个阶层的个体组成的,所以使得多元平台下的信息传播呈现出繁杂的特点;而网络上传播的内容更是包罗万象、丰富多彩,不同的人会传播不同的内容,呈现不同的解读方式;网络上的信息更是真假掺杂,庞杂难辨。

三、网络民粹主义的影响分析

(一)正面影响分析

1.助推社会公平正义

处在社会变革与转型期的中国本身就是民粹主义的高发期,再加上微媒体的迅速崛起,网络民粹主义更是呈现爆炸式增长。在此期间,收入差距拉大、为富不仁、权钱交易等转型期中绕不开的问题为民粹主义的滋长提供了适宜的环境。微媒体带来了整个传播方式的变革,信息传播不同于传统媒体的庙堂式传播,呈现出入口门槛低、控制性弱等特点,天然地成为普通民众围观公共事件、参与意见表达、维护自身利益的便捷平台。微博、微信等自媒体导致与以往专家、学者不同的新意见群体的迅速发展并通过围观和转发的形式影响舆论走向,“微用户传播”实际上成为社会公平正义的助推器。例如2011年“小悦悦事件”中,众多网友通过微博参与对见死不救者的声讨,形成强大的舆论压力,迫使政府通过立法惩治见死不救者,并引发国人对冷漠的中国人的关注。该事件引发对社会价值观缺失的大讨论,对维护社会正义做出了贡献。

2.弱势群体利益的捍卫者

草根阶层是民粹主义者的典型自画像,同情并维护弱势群体的利益,以众多小微群体的利益维护者自居,通过集体围观、网络声讨汇聚并展现强大的舆论力量冲破网络阻碍,对社会不公施加现实影响,发出并放大了弱势群体的声音。例如2013年安徽“张高平叔侄案”就是网民的广泛支持和声援促使他们最终沉冤得雪。

3.政治清廉的推动者与贪污腐败的照妖镜

通过社交自媒体平台虚拟、交互、传播迅速的传播方式,网民不用像以前一样站在聚光灯下战战兢兢地去揭发政府或公职人员的不法行为,这大大降低了网民担心被打击报复的风险。微媒体的崛起在客观上起到了监督政府依法行政的作用。近年来,越来越多的贪官被网友通过网络举报曝光的方式揭发出来。网络已经取代线下实名举报成为揭露贪污腐败的第一选择,例如,近几年的“微笑局长”杨达才、“房哥”张建华、“不雅视频书记”雷政富等都是事发于网络,过去我们说“不怕控告,就怕登报”,现在已经改成“啥也不怕,就怕网络”。移动互联网下的微媒体已经成为贪腐分子的照妖镜。

(二)负面影响分析

1.媒体的话语权和权威性消减

滋生并发展在网络上的网络民粹主义会对传统主流媒体造成信息干扰,削弱其作为政府喉舌的公信力。微媒体的出现使得传播渠道变得多样化,传统媒体作为庙堂式的独家信息发布平台的地位已经不复存在,当下公众已经习惯通过微博、微信等自媒体平台获取信息,这必然会导致主流媒体受众的流失和信息内容的不同,从而造成一种网络媒体主流化的倾向。同时微媒体用户数和影响力日益扩大,传统媒体由于信息传递的滞后性和不一致性 (和微媒体相比)使得受众对其产生质疑,一定程度上降低了传统媒体的权威性。

2.分裂社会阶层

网络民粹主义者以“草根阶层”自居,代表平民的利益,他们对权威、精英、专家有天然的不满和反叛。在网络中,凡是和官、富、专家挂钩的名词,都会引起网民的强烈情绪反应,理所当然地把罪责归结到官、富、专家身上。这虽然极大地支持和声援了弱势群体,但对精英阶层来说却存在一定程度的不公。在网络上,“草根阶层”群起而攻之,普通网民以数量优势压倒精英权威的话语优势,使精英阶层在网络上成为某种意义上的弱势群体。在这样一种情况下,精英阶层也会被迫联合起来集体对抗 “草根阶层”,这就势必造成阶层分裂、社会分化,从而阻碍和谐社会主义的构建。

3.捕风捉影致使政府公信力下降

网络民粹主义具有复杂性和非理性的特点,使得信息在传播过程中会产生多种噪声干扰,影响公众判断。网络民粹主义在谣言的煽动下会造成民众对司法的信任危机,致使政府公信力下降。

四、传播流视角下微媒体时代网络民粹主义的应对策略

我们必须对微媒体环境下的网络民粹主义的负面作用予以足够的重视并采取相应的应对策略。传播流理论为我们提供了一个合理的应对思路,即控制信息流流向和流量、引导可能积聚的影响流、消除产生干扰的噪音流。

(一)信息流传播及走向的控制

在微媒体环境下,要最大限度地减少谣言产生引发网络民粹主义情绪下网民对热点公共事件的对抗式解读,建立合理的公共事件预防机制,运用大数据和云计算预先对热点公共事件的关注程度做出预测,了解相关事件的舆情动态,掌控信息的传播控制权和舆论走势的引导力。要想做到这一点,政府就必须运用互联网,提高自身的信息传播和控制能力,学会运用微媒体及时准确发布信息并及时更新信息;通过网络信息的抓取与运算绘制舆情地图,了解并预测网上舆情变动,保障广大民众的知情权,防止网民听信谣言被网络民粹主义所操纵。为此,我国于2008年施行 《中华人民共和国政府信息公开条例》,建立了新闻三级发布制度。信息越是透明公开,谣言就越是难以生存。因此,要想有效防止网络民粹主义的负面作用,政府就必须在充分发挥互联网优势的基础上,针对网友疑问及时予以回应,传播事实真相。

(二)意见领袖影响流的规范与引导

意见领袖能够对大众产生重要的影响,因此必须重视并发挥意见领袖的舆论引导作用。新媒体环境下,微博、微信平台上几乎每个行业都有一批经过实名认证的自媒体人,他们对热点问题有着独到又深入的见解,能够影响并引导网民的看法。我们必须对自媒体意见领袖的影响加以重视,对其意见流进行引导和规范并加强主流价值观教育,以此来打破因意见领袖引导错误导致的舆论失衡,建立负面网络民粹主义的防火墙。

(三)谣言等噪音流的打击与消除

及时找到并有效打击谣言是消除噪音流的根本。谣言引发的网络民粹主义有很强的煽动性,特别是微媒体的出现,更是让谣言插上了翅膀到处传播,病毒式传播及其复杂性使得网络民粹主义变得更难治理。基于此,笔者认为,除自媒体的实名认证和封杀造谣自媒体的账号之外,我们还应打造微博、微信等自媒体的信息传播监测、核实及追责平台,政府管理、行业自律、第三方监测三管齐下,协同打击消除网络谣言,维护信息真实流通,消除网络民粹主义中的噪音流。

五、结语

在对2003年以来10余年的中国热点网络事件回顾梳理后,我们可以看到国内网络热点事件伴随着互联网的成长呈现出增长快速化、频率加速化、影响扩大化等走向,特别是微媒体出现以后,热点公共事件更是呈现出滚雪球一样的增长态势。移动互联网的高速成长带来了网络民粹主义的传播速度与影响范围的迅速扩张,使得微媒体环境下的网络民粹主义成为一个不容忽视的社会思潮。

处在社会转型期的中国存在着贫富差距扩大、司法不公、官民冲突等社会问题,微媒体的发展使得互联网呈现出交互性、虚拟性、便捷性、实时性强化的特点,为网络民粹主义的成长提供了广阔的发展空间。我们应看到,网络民粹主义有利又有弊,必须辩证地对待。代表广大草根群体利益的网络民粹主义,在热点公共事件中能够迅速聚焦民意、形成合力,这就证明了其自身的合理性。它通过网络汇聚并放大民意成为代表草根利益的“平民喉舌”,体现整个社会沉默的大多数的利益,对维护司法公正、保护弱势群体利益、遏制特权阶层、促进政治机体健康等方面发挥了积极的建设作用。

与此同时,我们也应该看到微媒体环境下网络民粹主义自身先天携带的繁杂性、非理性等特性,导致其在发挥正面作用的同时稍有不慎就可能带来并放大整个社会的负面情绪,造成主流媒体的话语权淹没在网络民粹主义之中。更有甚者,将会导致网络谣言四起,加剧社会各阶层之间的对立情绪,政府信誉也被削弱,这实际上激化了社会矛盾,撕裂了社会阶层。

基于此,对于微媒体环境下的网络民粹主义,我们不能放任自流,必须加以引导控制。通过合理引导网络民意、打通社会自下而上的沟通渠道、建立健全网络实名制和法治建设等方式进行监管疏导,规避消除其负面影响。要进一步发挥网络民粹主义维护社会舆论表达氛围的积极作用,以此促进社会肌体的健康发展。

[1]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1997.

[2]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,1997.

[3]夏忠敏.“东莞扫黄风暴”中的网络民粹主义传播实践[J].当代传播,2014(4).

[4]MargaretCanonv.AnPopulism[M].London.Junction.1981(293).