翻译过程研究方法回顾

张 倩

(西安外国语大学英文学院,陕西西安710128)

翻译过程研究“探索翻译的内在过程,即译者大脑的思维、操作过程”[1]。由于缺乏有效的方法,翻译过程研究多年来严重滞后于翻译产品研究。20世纪80年代,西方译界在该领域取得了突破性进展,这得益于引入了心理学领域的“有声思维法”(Think-aloud Protocols,简称TAPs)。受此启发,翻译过程研究者们开始陆续从其它学科领域借鉴更多的方法,有效地补充或替代了传统的TAPs 翻译过程研究方法。

一、研究方法分类

数据提取(data-elicitation)是翻译过程研究的一个核心问题,因此,具体的研究方法归根结底关乎数据提取的方式。本文以Göpferich 和Jääskeläinen 的研究为主体,结合Campbell 和Munday 等人的观点,根据所提取翻译过程数据的特点,将这些研究方法分为了“软数据”方法、“硬数据”方法、“零数据”方法,以及“综合数据”方法,为国内读者做一简要介绍。

1.“软数据”方法

根据Göpferich 和Jääskeläinen 的定义,所谓“软数据”(soft data),主要是指在翻译过程研究中通过译者口头或书面报告所得出的数据[2]。翻译过程研究早期的实证研究所使用的主要都是此类“软数据”,提取数据的方法包括有声思维法(TAPs)、对话语料法(dialogue protocols)、追溯法(retrospection)、问题-决策综合报告法(integrated problem and decision reporting,简称IPDR)、翻译日志法(translation journals or diaries),以及问卷和访谈的方法(questionnaires and interviews),等等。

Lörscher 认为,TAPs、对话语料法、追溯法都属于心理学领域收集思维过程数据的内省法(introspective methods)或口头报告法(verbal report procedures)[3]68。TAPs 要求译者在翻译的同时大声讲述出脑中所进行的活动,是一种即时的翻译过程口头报告(concurrent verbalization),研究者对译者的讲述通过录音或者录像的方式进行记录,再将译者的自我陈述转誊为书面文本(written protocols)予以分析研究。对话语料法也称“双人有声思维法”(think aloud in pairs),出现在20世纪80年代末期(House 1988)[4],后来演变为“多人有声思维”(collaborative translation protocols,简称CTP)或“群体有声思维”(joint think-aloud translating),是由两人或两人以上的译者同时采用有声思维法进行同一翻译任务,在翻译过程中可以互相打断、提出反对意见或个人的翻译建议等[5]85。使用该方法得出的对话数据较为自然,如果能够创造实验者和受试者之间的信赖关系,更可以大大降低受试者在进行有声思维时的尴尬感,从而增强数据的真实性。追溯法指译者在结束翻译任务后对翻译过程进行的追溯式讲述。该方法与上述有声思维方法的区别在于它的非共时性(non-concurrent),此外译者在追溯讲述自己的翻译过程时常常会伴有对这一过程的分析。对于难度较大的翻译任务而言,一般意义上的有声思维会加重译者的认知负担,因此常常会出现口头报告中断的现象,影响数据的顺利提取,这种情况适合使用追溯法,可以帮助规避此类问题[6]。

问题-决策综合报告法(IPDR)、翻译日志法,以及问卷和访谈法虽然偶尔也会涉及一些译者的口头应答或陈述,但这几种方法总体可以归入书面报告一类。IPDR 与追溯法相似,都是在完成翻译任务后进行。所不同的是追溯法采用的是口述的方式,而IPDR 采用的是书面形式,要求译者将翻译过程中所遇到的问题以及自己的解决方案记录下来。该方法在翻译过程研究领域运用相对较少,主要是因为IPDR 获取的数据取决于译者个体选择性地记录翻译过程中的相关问题,而对于这些问题相关程度所做出的判断,译者的主观性过于明显,因此所获取的数据往往不够完整[7]。翻译日志是译者在翻译过程中以书面形式对翻译过程进行的记录,包括如何处理源文文本、在翻译过程中遇到何种问题、怎样解决这些问题,以及译文背后的推理论证过程等。该方法较多运用于翻译实践和教学领域,但同样可以作为翻译过程研究获取数据的一种途径[8]。问卷[9]和访谈[10]这两种传统的调查研究方法可以根据不同的研究需要做出各种不同的设计,灵活运用于翻译过程研究,能够成为其它研究方法的有力补充。

2.“硬数据”方法

20世纪80年代属于前计算机时代(pre-computer days),当时,从心理学领域引入的TAPs 方法成为了翻译过程研究的主要方法,并为之做出了突破性贡献。如今,随着计算机的普及和各种科学技术的高度发展,对翻译过程的观察记录不再局限于译者内省式的自述,而是更多地借助于先进的计算机技术。相对于通过译者自述所得出的翻译过程“软数据”而言,通过技术监控等方法对译者翻译过程进行记录从而得出的数据可称之为“硬数据”,具有定量和客观的特点。这里要介绍的具有一定技术含量的“硬数据”方法包括:键盘记录法(key-logging)、屏幕记录法(screen recording)、摄像头记录法(webcam recording),以及眼球追踪法(eye-tracking)。

键盘记录法通常是采用在计算机上安装软件的方式(也有硬件的方法),记录计算机使用者的键盘敲击活动以及鼠标操作。该方法于20世纪90年代开始应用于翻译过程研究。例如Translog 便是一个翻译过程研究常用的键盘记录软件,最早由哥本哈根商学院(Copenhagen Business School)研制使用,该软件能够记录译者在翻译过程中所有的键盘和鼠标操作以及完成特定任务所需的时间,包括输入的内容、光标的移动(源文和译文上拉或者下拉查看、词语顺序调换等)、删除内容的字数、Translog 自带的在线字典查询、暂停和改正等等。

屏幕记录法可以记录译者在翻译过程中计算机屏幕上所显示的内容,包括电子资源和网络资源的查询以及查询的顺序等。这种方法可以采用屏幕截图(screenshot)的方式,更先进的做法是连续记录的屏幕画面,能够客观真实地反映译者翻译过程中电脑屏幕上显示的内容,为进一步分析该过程中译者大脑的思维活动提供了最直接的证据。

作为键盘敲击记录和屏幕记录的补充,摄像头记录的功效类似一个“卧底”,对译者在计算机操作以外的行为甚至面部表情予以忠实记录,为翻译过程研究提供更完备的数据。例如,BB Flashback 软件就充分结合了屏幕记录法、摄像头以及录音的功效,可以全方位记录译者在翻译过程中的表现和具体操作。

眼球追踪技术近年来也作为一种新的翻译过程研究方法在该领域得到应用。采用该技术的研究基于一项假设,即眼球的转动以及瞳孔的扩大意味着大脑正在进行某种观察和认知活动。有研究表明,随着大脑认知负担的增加,瞳孔会随之扩大[11]。最早将眼球追踪法应用于翻译过程研究的学者是O’Brien[12],后来这一方法渐渐在该领域得到推广,2008年Göpferich 等人主编了名为Looking at Eyes:Eyetracking Studies of Reading and Translation Processing 的论文集,共收录有10 篇使用眼球追踪法研究翻译过程的学术论文[13]。

3.“零数据”方法

所谓“零数据”并非指没有研究数据,而是指不针对“”翻译过程“进行数据提取,这种研究方法以翻译产品为取向进行翻译过程研究(product-oriented translation process research),如选项网分析法(choice network analysis,简称CNA);另一种典型的“零数据”方法是文献分析法(archival research),借助与翻译活动相关的档案资料进行翻译过程研究。

选项网分析法是一个不受理论约束的方法,要求不同译者将同一源语文本译入同一目标语,研究者通过对这些译文的特点进行分析,推测出不同译者在翻译时大脑的决策过程,从而建立起选项网[14]29。Campbell 认为这一方法可以作为独立的翻译过程研究方法,也可以是TAPs 或其它认知学实验方法的补充[14]。他对CNA 的原理作了如下比喻:让三个小朋友在厨房里用相同的工具和原材料制作蛋饼,之后通过对成品蛋饼的观察,分析制作过程中各个成员所做的选择以及操作顺序:蛋饼太硬表明热量不够;蛋饼糊了是烹制时间过长;蛋饼结壳可能是由于鸡蛋直接打进了锅里;蛋清和蛋黄分开意味着缺乏搅拌。根据这些证据,可绘制出选项流程图,涵盖小组成员有可能做出的所有选项。如果加入第四名小组成员,若他/她所做的选择不在上述之列,如,先打鸡蛋后倒油,那么选项流程图可以扩展吸纳此项(理论上讲,小组成员达到一定数目,可能的选项就会穷尽)。Campbell 指出,CNA 的特点在于无需实地观察“蛋饼的制作过程”便可建立相关的选项模式,就如同我们无法直接观察翻译时大脑的思维过程,但是可以从翻译结果中进行分析推测。在他看来,TAPs 和其它心理学实验法同样也是在做出推测,只是证据不同罢了。

一个Campbell 曾用CNA 的实例可以简要说明该方法的研究模式:数名译者将同一西班牙语源文文本译入英语,通过对比不同译者的译本,从而研究译者在翻译隐喻名词时的思维过程。例如,将西班牙语lahi:b al-huru:b al-?hliyya(the flame of civil war,Campbell 的处理)中的lahi:b 一词译成英语,十六名以西班牙语为母语的译者分别做出了自己的翻译,其中一半人直接省略了该词,三人将其译作flame,其余的分别译为zest、burn、disaster、heat 与fire。Campbell 从这组译者的翻译操作入手,对其决策过程进行了推断。首先,译者面临的第一个选项分叉便是是否要翻译该词;其次,如果翻译,是否要保留隐喻,从而可能会导致误译;再次,如果选择保留修辞,是否保留源文意象(image)或对其进行更改。Campbell认为图1 中的选项网可以表明所有参与的译者在这一翻译实例中的决策过程。

图1 西班牙语lahi:b al-huru:b al-?hliyya 中lahi:b 一词的翻译选项网

文献分析法是一种对现存文档进行整理、分析、诠释的研究方法[15]67。Munday 认为该方法同样可用于翻译过程研究(以及出版商、编辑与译者之间的权力关系研究)[16]。他指出,迄今为止的翻译研究对现存的翻译文献利用率非常低,没有充分发挥这些文献的作用。相关文献包括:编辑通信(editorial correspondence)、注释(notes)、备忘(memos)、类文本稿件(paratextual drafts)、合同(contracts),以及修正的翻译文稿(corrected manuscripts)等。Munday 将该方法引入翻译过程研究,认为文献分析法可以在一定程度上揭示译者在翻译过程中是如何做出一些重大决策的,还可以帮助区分译者是否有意识运用某些翻译策略。此外,他还指出,文献分析法不同于基于翻译过程提取数据的研究方法(即上述“软数据”与“硬数据”方法),因此可以与之形成互动互补的关系[15]。

4.“综合数据”方法

上述各种研究方法互相之间并不孤立,研究者当然可以根据具体的研究目的和资源条件选择不同的方法,“软硬结合”予以运用。进程分析法(progression analysis,简称PA)便是这种“综合数据”方法的一个成熟范例。

PA 是Perrin 在对记者的写作过程进行研究时所采用的方法,该方法着重观察写作过程中的实际外在环境(宏观层面)、作者在写作过程中的举动(中间层面),以及作者写作过程中有意识的修订举措(微观层面)[17]。Ehrensberger-Dow 与Perrin 将这种较为复杂的研究方法引入翻译过程研究,试图证明译者在校对环节和资源运用中的元语言意识(meta-linguistic awareness)与其翻译能力(translation competence)相关[18],并通过了解专业译员在实际翻译过程中的所作所为揭示其专业知识[19]。

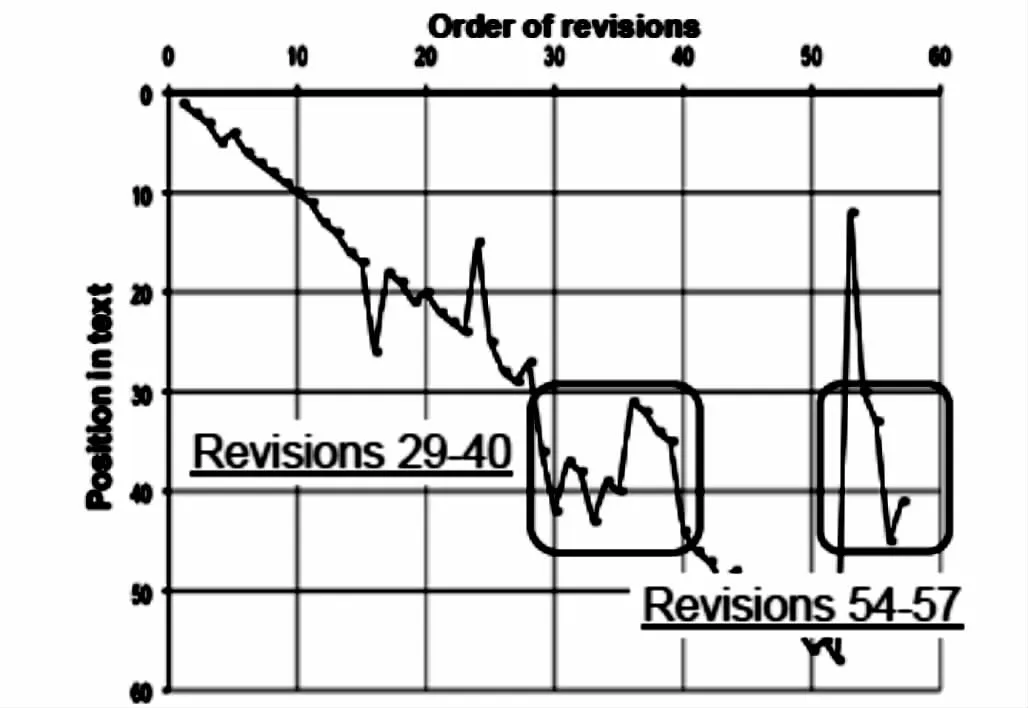

翻译过程研究中的进程分析可细分为四步:第一步,翻译环境,包括(译者的)语言和教育背景、对译者的观察、翻译任务,以及时间和经济上的制约因素;第二步,翻译实践,这一步需要采用相关技术并绘制图表,如通过键盘敲击记录得出的进程图表(progression graph)(图2)[19],能够记录译者翻译过程中在电脑上进行的所有修改举动的S-标记法(S-notation),另外还需结合电脑屏幕记录和眼球追踪所得出的数据;第三步,翻译策略,需要译者对自己的翻译过程进行基于线索的追溯式讲述(cue-based retrospective verbal protocols,简称RVPs)、对译者翻译文稿的分析、对译者翻译主张和实际操作的分析;第四步,翻译产品,分析对象包括单词或单句的暂行译本和整个目标语文本。基于各种技术和方法相结合的进程分析法可以帮助人们进一步获知翻译过程中的认知因素,揭示译者如何解决问题和做出决策等。

图2 进程图表(示例)(Ehrensberger-Dow 2011)

二、效度与信度

各个翻译过程研究方法的优势经过分析和比较已经明晰,然而,将此类提取数据的方法运用于翻译过程研究的效度(validity)与信度(reliability)问题,迄今为止尚没有研究系统的从方法论上对其进行过验证。

1.效度

一项研究方法在应用于特定领域时是否适用?能够在多大程度上适用?这即是效度问题。造成翻译过程研究方法效度问题的因素通常有两点:其一,研究方法的理论背景基础在翻译过程研究中不成立或不完全成立;其二,高度人为化的实验环境导致实际翻译环境以及受试心理的改变,进而引起研究对象的变质。“软数据”方法中的TAPs、对话语料法与追溯法均存在由第一个原因导致的潜在效度问题。首先,关于此类口头报告法的方法论研究大都基于认知心理学的理论框架,如果将这样的研究模式不加批判地应用于翻译过程研究,可能会造成上述方法的效度问题。例如,口头报告法基本属于报告者口述自己遇到的问题及其解决方案的过程。而翻译向来都不是一项可以按部就班地解决问题的活动,更谈不上给某个具体的翻译问题一个标准的解答方案[20]。这种方法还认为,只要假定翻译过程中的思维活动以严格的线性方式(linear fashion)进行,那么有声思维就毫无疑问可以应用于该过程的研究。然而,Séguinot 的研究表明,翻译过程可以是非线性的(non-linear),具有反复(iterative)的特点,即在某个翻译版本已经达成的时候,译者的大脑会继续搜索其它可能的版本,同时会再次回顾同一问题或语言结构[21]。

导致翻译过程研究方法效度问题的第二个因素更多涉及的是生态效度(ecological validity),这也是所有实验研究都必须面对的问题。虽然生态效度未必会影响研究的整体效度,但是如果实验中的人为控制成分过多或者与真实的情形相去甚远,那么也会成为一大挑战。基于有声思维的TAPs 和对话语料法,以及“硬数据”方法中各种记录翻译过程的方法无疑都会在一定程度上改变译者真实的翻译环境,从而改变其原本的翻译行为。例如,有声思维采用口述的方法会在译者处理翻译问题的时间上造成影响,减慢译者的认知进度(slowing-down effect/delaying effect)[22]。而诸如摄像头记录和眼球追踪之类的硬数据方法,就更显然会在译者的翻译过程中植入异于寻常的成分,尤其是眼球追踪法往往要求译者保持头部的稳定,不能够随意变动姿势,这种不适感以及需要特别留意头部动作的压力也会影响译者的正常翻译过程。

2.信度

当变量不可控或变量过多时,研究方法容易出现信度问题,这种情况下得出的研究数据往往不准确甚至虚假。

追溯法虽然并不影响翻译的实际过程,但有时译者会因为记忆力的缘故,无法回忆起翻译过程中的某些信息,而这时他们通常都会采用省略或者更改(有意识或无意识)的做法,导致所提取的数据不完整,从而降低了信度。问卷和访谈的方法在获取数据方面一直都存在信度问题,受访者有时会根据自己对研究目的的理解或猜测,有意或无意地给出迎合的答案(或者相反),这种情况研究者很多时候无法判断,因此也会相应地降低信度。

当变量过多难以确认和掌控时,信度也会受到影响。“零数据”方法中选项网分析法的信度问题,在于整个研究过程几乎没有对任何变量进行确认和控制,而仅仅依靠翻译结果对翻译过程进行推断,那么所得出的结论会在某种程度上缺乏说服力。再例如,有声思维的方法牵涉的变量非常之多,仅译者(即受试者)这一个环节就涵盖多种因素,包括译者的教育背景、专业领域背景、文化背景(包括语言背景)、情感或心理因素,甚至译者与研究者之间的关系等等,所有这些参数都应该得到必要的注意力。研究中如果没有予以考虑,那么方法的信度必然会受到影响。

效度与信度之间本身存在着不易调和的矛盾:前者需要考虑人为操控过多的实验环境可能会引起的研究对象变质问题,而后者要求对各种实验变量进行确认和控制,增强研究的可操作性和说服力。从根本上讲,只有确保了研究方法在其应用领域的效度,才能谈及该方法的信度,虽然后者又会反过来制约前者。因此,研究者应该首先确保方法的效度,同时最大限度地提高信度,在二者之间取得较理想的平衡。

本文所涵盖的翻译过程研究方法中,进程分析法具有综合的特点,将各种变量纳入了考量,信度相对较高。但是研究方法的选择不是一个简单决定孰优孰劣的问题,除了效度和信度因素以外,还应该考虑到研究目的、实验设计,以及可用资源等各方面的条件。

三、结语

工欲善其事,必先利其器。西方翻译过程研究之所以在过去三十年来取得了长足进步,离不开研究方法的不断引进与完善。从一开始借鉴心理学领域的有声思维法,翻译过程研究迈出了至关重要的一步,直到后来将认知领域、计算机技术领域、神经科学领域(更多涉及口译过程研究,本文未加论及)、写作过程研究领域,甚至于传统的社会学领域的研究方法都为我所用。这些来自于其它学科领域的研究方法极大地促进了翻译过程研究自身的进展。虽然有的方法在引入时也出现了一些“水土不服”的问题,尚且存在争议和局限,但已经有学者注意到这些问题,并开始试图从方法论上予以论证。

伴随着研究方法的丰富和细化,翻译过程研究的内容也呈现出深入和具体的特点,不再只局限于已有的TAPs 翻译过程研究课题,如翻译策略、翻译单位、翻译述要、翻译方式、译者的心理因素对翻译过程的影响、翻译过程中的自动性,以及字典的使用对翻译过程的影响[23],而是拓展到了翻译能力及其习得研究、文本复杂度研究、机器翻译之后的编辑环节研究、翻译过程中的校核环节研究,甚至隐喻等具体语言现象的翻译过程研究。

[1]苗菊.有声思维——翻译内在过程探索[J].外语与外语教学,2005(6):43.

[2]Göpferich,Susanne & Riitta Jääskeläinen.Process Research into the Development of Translation Competence:Where Are We,and Where Do We Need to Go?[J].Across Languages and Cultures,2009(2):169-191.

[3]Lörscher,Wolfgang.Translation Performance,Translation Process,and Translation Strategies:A Psycholinguistic Investigation[M].Tübingen:Narr,1991.

[4]House,Juliane.Talking to Oneself or Thinking with Others?:On Using Different Thinking Aloud Methods in Translation[J].Fremdsprachen lehren und lernen,1988(17):84-98.

[5]Pavlovié,Nataša.More Ways to Explore the Translating Mind:Collaborative Translation Protocols[C]//In Susanne Göpferich,Arnt Lykke Jakobsen & I.M.Mees(eds.).Behind the Mind:Methods,Models and Results in Translation Process Research(Copenhagen Studies in Language 37).Copenhagen:Samfundslitteratur Press,2009:81-105.

[6]Hansen,Gyde.Experience and Emotion in Empirical Translation Research with Think-aloud and Retrospection[J].Meta,2005(2):511-521.

[7]Gile,Daniel.Integrated Problem and Decision Reporting as a Translator Training Tool[J].JosTrans,2004(2).

[8]Fox,Olivia.The Use of Translation Diaries in a Process-oriented Translation Teaching Methodology[C]//In Christina Schöffner & Beverly Adab(eds.).Developing Translation Competence.Amsterdam,Philadelphia:John Benjamins,2000:115-130.

[9]Youssef,Atef Faleh.Cognitive Processes in Written Translation[D].Unpublished PhD thesis.Ann Arbor:University Microfilms International.1989.

[10]Shih,Claire Yi-yi.Revision from Translators’Point of View[J].Target,2006(2):295-312.

[11]Iqbal,Shamsi Tamara,Piotr D.Adamczyk,Xianjun Sam Zheng,& Brian P.Bailey.Towards an Index of Opportunity:Understanding Changes in Mental Workload during Task Execution[C]//Human Factors in Computing Systems.Proceedings of CHI 2005,April2-7,2005,Portland(Oregon)/USA.New York:ACM Press,2005:311-320.

[12]O’Brien,Sharon.Eye-tracking and Translation Memory Matches[J].Perspectives:Studies in Translatology,2006(3):185-205.

[13]Göpferich,Susanne,Arnt Lykke Jakobsen & I.M.Mees(eds.).Looking at Eyes:Eye-tracking Studies of Reading and Translation Processing(Copenhagen Studies in Language 36)[C].Copenhagen:Samfundslitteratur Press,2008.

[14]Campbell,Stuart.Choice Network Analysis in Translation Research[C]//In Maeve Olohan(ed.).Intercultural Faultlines:Research Models in Translation Studies I:Textural and Cognitive Aspects.Manchester:St.Jerome Publishing,2000:29-42.

[15]Williams,Jenny & Chesterman,Andrew.The Map:A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies[M].Manchester:St.Jerome Publishing.2002.

[16]Munday,Jeremy.Archival Research as a Means of Analysing Translator Decision-Making[Z].Paper presented at the MU/UCL Research Models in Translation Studies II Conference.Manchester,29 April-2 May 2011.

[17]Perrin,Daniel.Progression Analysis(PA):Investigating Writing Strategies at the Workplace[J].Journal of Pragmatics,2003(6):907-921.

[18]Ehrensberger-Dow,Maureen & Daniel Perrin.Capturing Translation Processes to Access Metalinguistic Awareness[J].Across Languages and Cultures,2009(2):275-288.

[19]Ehrensberger-Dow,Maureen & Daniel Perrin.Applying Writing Process Research to Translation[Z].Paper presented at the MU/UCL Research Models in Translation Studies II Conference.Manchester,29 April-2 May 2011.

[20]Sirén,Seija & Kai Hakkarainen.Expertise in Translation[J].Across Languages and Cultures,2002(1):71-82.

[21]Séguinot,Candace.Management Issues in the Translation Process[C]//Sonja Tirkkonen-Condit & Riitta Jääskeläinen(eds.).Tapping and Mapping the Processes of Translation and Interpreting.Amsterdam,Philadelphia:John Benjamins.2000:143-148.

[22]Jakobsen,Arnt Lykke.Effects of Think Aloud on Translation Speed,Revision and Segmentation[C]//In Fabio Alves(ed.).Triangulating Translation:Perspectives in Process-Oriented Research.Amsterdam,Philadelphia:John Benjamins,2003:69-95.

[23]Bernardini,Silvia.Think-aloud Protocols in Translation Research:Achievements,Limits,Future Prospects[J].Target,2001(2):241-263.