潘天寿与林风眠的“合系”论争

范美俊

“中国画”一词在西画传入中国之前并不存在,而是在西画涌入之后的一种防御性名称。中国画一般依内容分科,北宋《宣和画谱》画分十门,元代汤垕《画鉴》中分为十三科,山水打头,界画打底。

“西画”一般指油画、素描、粉画、版画等,主要以光影写实造型为主。对看惯了先线条后敷色平面造型的中国传统绘画之人来说,西画自然新奇而摩登。显然,中西绘画无论在造型、材料、技法还是审美等方面都有很大不同,随着西画进入中国教育体系并在新式美术教育机构中与中国画并置,两者间的龌龊势必发生。以杭州艺专为例,自建校以来就发生了中西绘画“合系”还是分科教学的论争,它对中国的美术教育及创作都产生了深远影响。

林风眠:

“调和中西艺术”与合中西画为一系

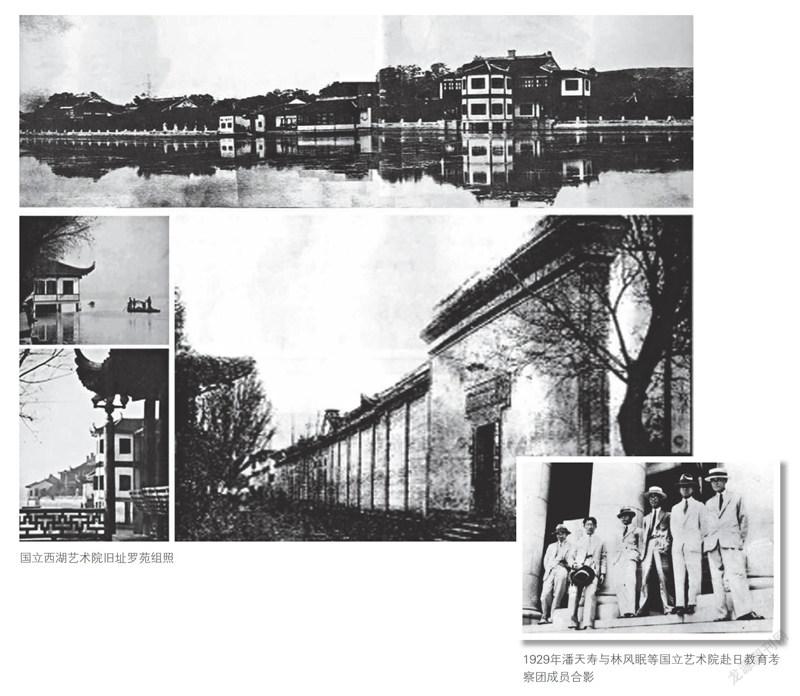

1927年7月,担任北平艺专校长的林风眠,因艺术观及使用裸模等原因遭到北洋政府教育部长刘哲的严厉谴责,乃至被迫去职。风潮之后的林风眠,应中华民国国民政府大学院院长蔡元培之邀,于次年4月8日在杭州创办国立西湖艺术院并担任院长。

1929年,艺术院改杭州艺专,林风眠继任校长。那时国立大学教授的月薪在300块大洋上下,而个人的生活费有七八块就足够了。故此,能进入艺专任教,不但收入颇丰,在社会上也相当体面。当时,要到艺专任教并不容易,连留英学习美术第一人,后官至宣传部长的张道藩也没能如愿。最后,林风眠聘林文铮为教务长、外籍油画家克罗多为研究部导师、吴大羽为西画系主任、李金发为雕塑系主任、刘既漂为图案系主任。而蔡威廉、潘玉良、方干民、姜丹书、李超士和雷圭元等专业教师,几乎是清一色的法国海归。

中国画教师方面,林风眠聘请了潘天寿、李苦禅和张光,由潘任系主任和教授。众所周知,林、潘两人虽都以中国画闻名,但艺术观与绘画风格截然不同。林提倡中西结合,油画国画皆画,后来渐渐形成一个有着中西结合影子的画种—新中国画,甚至用水粉颜料在宣纸上作画;而潘则是“海派”大师吴昌硕的高足,几乎没涉足过油画或素描,认为中西绘画都是高峰,主张立足于民族本位艺术而“拉开距离”。耐人寻味的是,林虽略知潘的诗文书画篆刻但并不相识,是潘在上海新华艺专共事的吴大羽举荐的。但是,聘请归聘请,分歧归分歧,两人在“合系”问题上发生了持久论争。

“介绍西洋美术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”是杭州艺专的办学宗旨,也是林风眠践行蔡元培“美育代宗教”等理想的教育举措。开学不久,林校长就提出“合系”主张。此前的1927年5月11日,由林风眠发起的“艺术大会”在北平艺专开幕,大会展览采用克罗多建议取消了中西画和图案的界限,2000多件作品以混合式的陈列方式展出,展览也仿法国沙龙成立大会审查委员会评选作品,最终因门户之见太深而取消。1928年林风眠到杭州后,为进一步深化“艺术运动”,组织成立了“艺术运动社”并创办《亚波罗》《阿西娜》杂志。这个以艺术改造人生和社会为己任的群体,曾意气风发地说:“西湖可能成为中国的佛罗伦萨,中国文艺复兴的发祥地。”约拟于同年2月份的《本校艺术教育大纲》,最能体现其办学思想:

本校绘画系之异于各地者即包括国画西画于一系之中。我国一般人士多视国画与西画有截然不同的鸿沟,几若风马牛之不相及,各地艺术学校亦公然承认这种见解,硬把绘画分成国画系与西画系,因此,两系的师生多不能互相了解而相轻,此诚为艺术之不幸!我们要把颓废的国画适应社会意识的需要而另辟途径,则研究国画不宜忽视西画的贡献;同时,我们假如又把油画脱离西洋的陈式而足以代表民族精神的新艺术,那么研究西画者亦不宜忽视千百年来国画的成绩。

在《东西艺术之前途》一文中,林风眠比较了东西方艺术的异同,提出了“调和”:

西方艺术,形式上之构成倾于客观一方面,常常因为形式之过于发达,而缺少情绪之表现,把自身变成机械,把艺术变为印刷物。……东方艺术,形式上之构成,倾于主观一方面。常常因为形式过于不发达,反而不能表现情绪上之所需求,把艺术陷于无聊时消倦的戏笔,因此竞使艺术在社会上失去其相当的地位(如中国现代)。其实西方艺术上之所短,正是东方艺术之所长,东方艺术之所短,正是西方艺术之所长。短长相补,世界新艺术之产生,正在目前,惟视吾人努力之方针耳。

合系之举,还出自于他对中国画“毛病”的批评:“中国之所谓国画,在过去的若干年代中,最大的毛病,便是忘记了时间,忘记了自然。”为矫正这些毛病,给予中国绘画一个光辉的前途,他开出三药方:第一,绘画上的基本练习,应以自然现象为基础,先使物象正确,然后才是“写意不写形”;第二,改变工具以区别于传统;第三,绘画上的单纯化。(林风眠《我们所希望的国画前途》,载《前途》1933年创刊号)

总之,要治好中国画的“毛病”,在林看来合系是不二选择,可以用西画近距离地改造中国画。而这样的做法,潘天寿当然不会同意。

潘天寿:

“中西绘画要拉开距离”与分科教学

其实,有着良好初衷的“合系”,也表现了以“调和中西艺术”为己任的林风眠在艺术上的胆魄。但他也不轻视国画,还曾邀请齐白石南下任教,齐以年事已高为由而推荐弟子李苦禅南下,林也因此请齐白石画了一百多幅范画。

潘天寿刚到艺术院的时候国画系只他一人,于是包揽了所有课程。合系之后,课时安排上西画与国画的比例是5:1,西画课每周有20课时,每天上午都是油画人体写生;而国画课只有4课时,上国画课的学生也不认真,被称“磨墨派”,即等墨磨好了课也就差不多快结束了。赵无极平时不上课,考试时画两个圈交卷,潘天寿非常生气,要校长开除他,后被保下来。因此,潘天寿非常孤立,想用其在学术及教学上的努力来改变这种局面。每次上课时,他都出示两幅自己的作品,主张先临摹古人而后逐步创稿,基本不写生。据彦涵回忆:“当时国画界不甚景气,选修的学生不算很多。可是潘先生对自己的课务异常负责,他上课时每课必到,记得教室里只有我一个人,他也从不置弃。每当出现这种情况时,他总是隐约地露出失望的神气,而又亲切地说:‘就你一个人?!’”(刘世敏《林风眠传》)

不满“合系”的潘天寿明确表示应“分科教学”,教室也需分开。1961年9月,他在讲座时说:“一个民族文艺的成就,总是与这个民族的性格有关,与天时地利有关,也与历史环境互相影响有关,总是由种种条件而形成一条流的。从古代到清朝,中国是个重文轻理的国家。因此,当八国联军进攻中国的时候,中国人就感到科学不如外国,有一些人,如康有为、梁启超就主张废科举,提倡科学,派人出洋留学。然而觉得科学不如外国,就连文艺也不如外国,加以否定,似乎中国文艺不科学。这是崇洋思想。”(潘公凯《潘天寿谈艺录》)

潘天寿常被认为是中国传统绘画的维护者,其实,这种维护也与他对西方艺术的了解有关。1936年,他在《域外绘画流入中土考略》中对比了中西绘画的特点:

原来东方绘画之基础,在哲理;西方绘画之基础,在科学。根本处相反之方向,而各有其极则。秉雍氏之言,因为叙述东西绘画异点之所在,实为贺喜双方各有终极之好果,贡献于吾人之眼前,而不同其致耳。若徒眩中西折中以为新奇,或西方之倾向东方,东方之倾向西方,以为荣幸,均足以损害双方之特点与艺术之本意,未识现时研究此问题者以为然否?

因此,他强调艺术要有独特风格,而“世界的绘画可分东西两大统系,中国传统绘画是东方绘画统系的代表”。1957年,潘天寿坚持了一贯的“两个高峰”和“拉开距离”说,认为中国绘画“实处东方绘画统系中最高水平的地位,应该‘当仁不让’”(《潘天寿美术文集》)。不以简单的“形似”为满足,而用高度提炼强化的艺术手法,表现经过画家处理加工的艺术境界,在表现方法上以墨线为主、利用空白、以墨色为合于观众的欣赏要求的明暗和透视处理、尽量追求动的精神气势、题款和钤印的形式美。他强调统系间的吸取不可漫无原则,对“合系”持批评态度。

潘天寿也批评“洋奴隶”与“笨子孙”,他说:“中国人从事西画,如一意摹拟西人,无点滴之自己特点为民族增光,是一个洋奴隶。”同时又说:“中国人从事中国画,如一意摹拟古人,无丝毫推陈出新,难以光宗耀祖者,是一个笨子孙。”这两者虽情形为同,而利弊则一。而对西方的“科学”,潘天寿也有自己的看法:“科学固然是对的,但绝对科学却不是艺术,而成自然主义,成了照相了。从根本上来讲,艺术家仍然要凭自己的眼睛、自己的情感来作画,不作造化的奴隶,而要造化在心,变化在手,能察自然变化之神奇,有化天地万物之手段。”(潘公凯《潘天寿谈艺录》)

1928年,潘天寿在《中国绘画史略》中曾作一个精彩结论:

近数十年来,西学东渐的潮流,日涨一日。艺术上,也开始容纳外来思想与外来情调,揆诸历史的变迁原理,应有所启发。然而民族精神不加振作,外来思想,实也无补。因民族精神为国民艺术的血肉,外来思想,是国民艺术的滋补品,倘单恃滋补,而不加自己的锻炼,是不可能成功的事。故想开拓中国艺术的新局势,有待乎国民艺术的复兴运动。

潘天寿并不反对艺术交流。他认为:“历史上最活跃的时代,就是混交时代。因其向外来文化的传人,与固有特殊的民族精神互相作微妙的结合,产生异样的光彩。”(潘公凯《潘天寿谈艺录》)他把“外来思想”当成“国民艺术的滋补品”很恰当,更重要的还是“自己的锻炼”,这对“洋奴隶”和“笨子孙”都有所启发,虽然林风眠并不是“洋奴隶”。

这样的针锋相对,林校长并没有不满或动用行政手段报复。相反,他认真思索了如何调和中西艺术。1929年他在《中国绘画新论》一文中表明了自己的探索:“从历史方面观察,一民族文化之发达,一定是以国有文化为基础,吸收他民族的文化,造成新的时代,如此生生不已的。”他提醒人们,西洋文化的直接输入,在思潮中已经发生了极大的澎湃的这个时代,“中国绘画的环境,已变迁在这个环境中”,这样就不能不考虑“中国绘画固有的基础是什么?和西洋不同的地方又是什么?我们努力的方向怎样?”他诚恳提出:“在现在西洋艺术直冲进来的环境中,希求中国的新画家,应该尽量吸收他们所贡献给我们的新方法;传统、模仿和抄袭的观念不特在绘画上给予致命的伤害,即中国艺术衰败致此,亦为这个观念来束缚的缘故。我们应该冲破一切的束缚,使中国绘画有复活的可能。”(《中国绘画新论》)

林的办学与艺术思想,萌发于留法时期,清晰于在北平艺专期间,在杭州时就更明确了。他不但自己要朝着这个方向走,而且要这样培养学生,“合系”就是措施之一。因此,潘天寿“分科教学”的设想,在狂热的用艺术改造社会,强调艺术启迪民智的“艺术运动”的大潮下,单独强调的艺术门类的地位和作用是得不到响应的。所以,一直到抗战伊始,潘的提议都没能实现。

潘天寿:

抗战中实现“分科教学”并独立成系

1935年,潘天寿与诸闻韵、吴茀之、张书旂、张振铎成立“白社”国画研究会,以研究中国画为主,兼攻书法、诗词、题跋、篆刻和画论画史等,提出以“扬州八怪”革新精神来重振中国画,这在以西画改造中国画的高涨声浪中有所针对。1936年,潘天寿修订了十年前编译的《中国绘画史》,并增补《域外绘画流入中土考略》一文,考察了外来绘画与传统绘画之间碰撞与交流的历史发展脉络,并提出东西方绘画“根本处相反之方向,而各有其极则”和“若徒眩中西折中以为新奇;或西方之倾向东方,东方之倾向西方,以为荣幸,均足以损害两方之特点与艺术之本意”的观点。显然,出于对传统的捍卫,此文有感于当时的艺术思潮并对中西绘画的冲突融合进行有意探索,而此时其创作对传统已有所突破,最明显的就是在画面分割上利用面积对比强化视觉冲击力,已具现代性。应该说,他通过“自己的锻炼”局部实现了中国画革新。

抗战全面爆发后,林风眠被迫带领全校200多名师生和大量图书教具内迁。1938年3月,湖南沅陵,杭州艺专与北平艺专在当局的命令下并为国立艺专,废校长制而采用委员制,林风眠、赵太侔任主任委员。由于经费、教育方针和人事等众多问题矛盾时常发生,在经历两次“倒林”风波后,合并前在两所学校均担任过校长的林风眠最终辞职,从此过着隐居般的生活。正如其恩师蔡元培,在兵荒马乱中林风眠也很快被边缘化,“艺术运动”的梦也破碎了,尽管有时他会问:“与世隔绝起来,新艺术运动的担子交给谁?”不过,其社会理想失败后,转身探索绘画的“中西融合”,反而成就了他。

1939年艺专迁到昆明,新任校长滕固是留德哲学博士,归国后专攻中国美术史。在一次校务会议上,潘天寿向校长提出了“分科教学”设想并得到一批国画老教授的响应。不久,中西绘画开始分科教学,国画课时大大增加。主持国画课的潘天寿,首堂课就对学生讲传统绘画作为一门独立画种以及在世界艺术史中的特殊地位,鼓励大家一辈子献身艺术。课上他亲自示范但又反对临摹他,他还讲授画史、书法和题款,让学生了解传统绘画的容量和内涵,学生们也开始喜欢他的课,吴冠中曾一度转到国画专业。1940年艺专再迁重庆,吕凤子、陈之佛先后继任校长。在壁山,潘天寿与吕校长协力将中国画科独立成系。1941年到1942年,潘天寿因家事请假回到浙江,在作画的同时编写《中国画院考》、整理诗稿《听天阁诗存》。1944年秋,潘天寿出任已迁磐溪的艺专校长,仍然坚持“中西绘画不同”,并完全实现“分科教学”与独立成系。

去职后的林风眠,贫穷而孤独地住在重庆南岸一仓库的小屋内。潘天寿并未忘记已落魄江湖的林风眠,邀请他回校任油画教授。后来,或许是没有画油画的条件,他搁下油画笔主攻彩墨画,与潘天寿成为同行。林也开始反思如何“调和中西艺术”的问题,并以绘画实践坚持其主张。在1924年的巴黎秋季沙龙中,林风眠的作品《生之欲》画了四只老虎从芦苇呼啸而出,画面是表现主义风格,但技巧上运用了中国画水墨淋漓的表现方法。作品中吸收了“印象派”之后的现代绘画营养,结合了中国传统水墨并融入了个人阅历。林风眠也是最早进行国画改革的实践者之一,探索将油画、国画的美感相结合,画作多用斗方构图,内容以仕女和风景居多,画境有悲凉和孤寂感。1938年,下野的林风眠开始了大半辈子的孤寂,但艺术上又回到了象牙塔。

潘天寿:

60年代中国画专业“分科教学”设想

1949年,北平艺专美术专业与华北大学美术系合为中央美术学院,合国画西画为绘画系。1950年11月,复校的杭州艺专改为中央美院华东分院。1950年到1953年,在江丰领导下华东分院与北京齐步,合西画国画为一系。在当时的时代环境中,师生深入工农兵,国画教学主要为连环画、年画和宣传画的人物造型服务,花鸟与山水被忽视了。1954年,华东分院分彩墨、油画、版画三科,次年成立彩墨画系。1957年在批判民族虚无主义的浪潮下恢复了中国画系,但教改也使得不少教师受到政治迫害。

1958年,华东分院改为浙江美术学院,次年潘天寿出任院长,中国画系主任吴茀之逐渐将中国画系分成人物、山水、花鸟三科。1961年4月,在全国高等学校文科教材会议上,潘天寿肯定基本功的重要性和分专业的必要性,提出人物、山水、花鸟分科学习的意见,得到采纳。据叶浅予回忆:“主张分科的理由,认为这几年美术院校大力提倡人物画,人物基础较好,山水花鸟基础很差,不能满足社会对山水花鸟的需要,因此必须改变现行的着重培养人物画家的方针,加强山水花鸟画家的培养,使这两门人才不致中断。不主张分科的理由,认为专长一门是毕业后个人创作实践和社会供求所促成的结果,院校的任务只能给学生向专长发展的必要基础,不能走单打一的近路;但也看到这几年过于侧重人物基础,大大削弱了山水花鸟的比重,已经出现这两门专业后继无人的状况,同意适当削弱人物课,加强山水花鸟课,达到掌握全面,平衡发展。”(《叶浅予自传》)

潘天寿在会上说:“既然在我们传统的绘画上,早有着人物、山水、花鸟三个独立的大系统,并且都受广大群众所欢迎喜爱,那么,在今天我们将怎样地需要把它发展起来?然而要发展,就得造就人物、山水、花鸟的专门人才。造就专门人材,就得在中国画系中分科专精地培养。”(潘天寿《中国画系人物、山水、花鸟三科应该分科学习的意见》,见人民美术出版社1983年版《潘天寿美术文集》,178-182页)

而且,潘天寿就分科具体提了五点好处。讨论的结果:责成各院校考虑自己的条件提早分科。叶浅予认为:“我是不主张分科的,为了服从会议的决定,开始准备人物、山水、花鸟分科学习,先由在校的三年级试点分科,经动员后,由学生自愿选择专业。”(《叶浅予自传》)1962年,文化部在杭州又召开全国高等学校文科教材会议,潘校长提出设立书法篆刻专业,同样得到采纳。

新中国成立后的中央美院,在当时政治环境的影响下,徐悲鸿校长合西画和国画系为绘画系,为培养“普及型”的美术干部而扩大招生,蒋兆和与徐悲鸿的彩墨画逐渐成为影响巨大的“蒋徐体系”。而在基本课程中,传统国画只剩一门勾勒课,引起了教师的不满,据叶浅予回忆:“因为当时认为山水花鸟不能为工农兵服务,只有人物的勾勒有保留价值,而画革命领袖像必须用油彩。”(《叶浅予自传》)

显然,华东分院的国画教学不可能不受到北京影响。如强调素描,强行推动西方“科学”的写实素描、速写取代传统笔墨;实施“三个为主”,即内容以人物为主,技法以工笔为主,造型以写实为主。江丰院长还有“中国画必然淘汰”高论:“中国画不能反映现实,不能作大画,没有世界性;中国画没有前途,今后只有一种世界性的油画,中国画必然淘汰;中国画没有透视的解剖学,缺乏质感……”

顶着巨大压力,潘天寿主持的教学整体上还算正常。自己则用行动抗争,比如:你说中国画不能反映现实,我就蹩足地画一些诸如《送公粮》《丰收图》的主题人物画;你说中国画不能画大画,我就在地上铺纸画前所未有的巨幅花鸟……

和而不同的论争

潘天寿与林风眠,都不满近代中国画日益陷于因袭的颓废境地,特别是一味追求笔情墨趣不管现实生活的写意文人画,只是在如何挽救方面两人的想法不尽相同。

蔡元培主张艺术救国,一如西方文艺复兴希望中国以文艺整体塑造国民精神。而“美育代宗教”是蔡元培的重要理想,他仿效法国大学院制并设立西湖艺术院,但大学院制实施不到两年就夭折了。1929年8月,行政院令教育部改制部分院校,艺术院改杭州艺专。估计当时的教育部更注重培养有一技之长的如绘画、图案等的专门人才,在一定程度上肯定了潘之主张。而秉承蔡元培衣钵的林风眠,对当局撤销艺术院改艺专是不满的,因为这样否定了艺术对社会的整体解决方案的“美育”理想,回到了培养人才的器用层面。1931年,《亚丹娜》发表署名“本校同学”的《国立杭州艺专复院运动宣言》,要求“复院”。认为“复院”运动是提高中华民族的文化!“复院”运动是提高中国的艺术地位!

实际上,这可能出自校长的旨意。他与蔡元培一样在艺术教育上有太多的理想主义。1927年,林风眠在北平“艺术大会”开幕式上发表《艺术大会的使命》演讲,主张“实行整个的艺术运动,促进社会艺术化”,而具体方式是:“打倒模仿的传统艺术!打倒贵族的少数人独享的艺术!打倒非民间的离开民众的艺术!提倡创造的代表时代的艺术!提倡全民的各阶级共享的艺术!提倡民间的表现十字街头的艺术!全国艺术家联合起来!东西艺术家联合起来!人类文化的倡导者、世界思想家、艺术家联合起来!”(郑朝、金尚义《林风眠论》)年轻的校长像一个浪漫的自由主义战士,希望通过艺术运动的冲击来改变现实。可是当时的文化经济环境、政治的干预和普罗大众的不理解,注定艺术大会只能是悲剧。此后他坚持的艺术理想,同样也注定是寂寞之道,一如其画作中仕女、青衣的孤寂面容与寒塘飞雁、鹭鸶的清寂身影。

从另一角度看,潘之主张也没有错。他认为东西绘画是两个体系,如两座高峰。两者间可互取所长,但应保持独特的民族风格。应该说,林关心的是中西不同艺术体系的共性,而潘更关心不同艺术体系的个性。另外,潘所处的江浙自南宋以来有一部成体系的正宗画史:“元四家”、“浙派”、“吴门四家”、董其昌与“四王吴恽”、“扬州八怪”、“海派”。因此,浙人潘天寿对绘画传统可谓耳濡目染,不肯随波逐流,而他对“新浙派”的形成也有直接启发。

林、潘都是现代美术史上重量级的画家和教育家,都曾任国立艺专校长,新中国成立后都因不合时宜受到迫害,两人都性格温和、为人低调而内心极为坚强。两人对“合系”有巨大分歧但君子和而不同,彼此珍视对方的人品,“中西结合”与“拉开距离”的艺术观也并行不悖。有意思的是,两种艺术观貌似对立,但都推进了传统更新,创造出了两种有着时代高度的不同艺术体系并培养出不少艺术大家。前者如赵无极、朱德群等国际大家,后者如周昌谷、方增先等“新浙派”画家。当然,关于中西绘画的关系及教学、创作方面的争论不会停止,如近年来对吴冠中的赞誉与非议就是一例。