交通、教育与中国农村居民收入

袁伟彦+周小柯

摘 要?演基于理论分析,利用2005~2012年的省际面板数据实证检验公路交通基础设施建设和教育发展对我国农村居民收入的影响。结果发现:公路密度对我国农村居民纯收入、工资性收入和经营性收入增长均存在显著的正向效应,但这种效应表现出门槛特征和非对称性;受教育程度与公路密度的交叉项对农村居民收入也具有正向推动作用,而且,受教育程度提高有利于农村居民经营性收入增长,但在交通条件不同的地区作用大小有差异;劳动力负担人口和人均耕地面积对农村居民收入的影响随公路密度和农村居民受教育程度而变化。理论分析与实证检验表明,交通基础设施建设与教育发展在促进我国农村居民收入增长上具有互补、协同效应,其作用机制是为农村居民家庭劳动力转移和劳动配置优化创造有利的客观与主观条件。

关键词演交通;教育;农村居民收入;面板数据

[中图分类号]F120.3;F323.8 [文献标识码] A [文章编号]1673-0461(2015)10-0007-08

一、引 言

交通基础设施建设和教育发展作为我国农村居民收入增长的重要推动力,已直接或间接为许多研究所证实。刘生龙和周绍杰基于中国健康与营养调查(CHNS)1989~2006年追踪调查面板数据的实证分析表明,道路基础设施的可获得性对我国农村居民收入增长存在显著的正向效应[1];骆永民和樊丽明运用1999~2009年的省级面板数据分析农村基础设施与我国农村居民收入增长的关系,发现包括道路交通在内的各类农村基础设施投资对本省和邻省的农村居民收入均具有正向的推动作用,但作用强弱受农村人力资本与地区经济发展水平影响[2];张贵友等利用面板数据进行实证检验,发现公路交通对农业生产具有较大影响[3];骆永民利用空间计量面板模型进行检验,证实基础设施尤其是交通、通讯、环保等三类基础设施的城乡差距与工农业人均产出的差距正相关[4]。

“完善农村义务教育财政保障机制”课题组基于明赛尔(Mincer)收入函数扩展模型的检验结论指出,1990~2002年间,我国农村义务教育普及率每提高1个百分点,农村居民收入至少会增加6.5个百分点,而且,继续教育对于接受过义务教育的农村居民在长期保持增收具有重要意义[5];辛岭和王艳华在对1980~2005年间的数据分析后认为,受教育水平是我国农村居民收入变动的格兰杰原因,农村居民收入和受教育水平之间存在着长期稳定的均衡关系[6];而黄祖辉等分析浙江省1986~2003年农村固定观察点数据得到的结论虽然表明受教育年限与农村居民收入的关系不大,但另一方面也证实,在具备了基础教育水平的前提下,差别化的技能培训会对农村居民的收入差距产生重要影响[7]。

所有这些研究都为我们理解我国农村居民增收与城乡收入差距等热点问题提供了积极启发,但存在明显不足。首先,这些研究普遍偏重于实证检验而忽视理论分析,因此往往由于缺乏统一的理论分析框架而导致得到的结论互不一致;其次,大多没有将交通与教育同时纳入分析框架,因为两者在影响农村居民收入增长事实上的相互补充、相互协同,因而可能导致研究结论偏离实际情况。为了弥补这些不足,提高研究的政策指导作用,本文在汲取已有相关研究经验的基础上,构建了一个分析我国农村居民劳动力转移和劳动优化配置决策的简单理论框架及相应的实证检验模型,分析并检验公路交通基础设施建设和教育发展与我国农村民居民收入的关系。

根据研究需要,本文剩余结构安排如下:第二部分是引入一个简单的理论分析框架,分析公路交通基础设施建设、教育发展对农村居民收入增长的影响;第三部分是利用理论分析结论建立实证检验模型,实证检验并深入分析公路交通基础设施建设和教育发展与我国农村居民收入;最后部分是研究结论和相关建议。

二、一个简单的理论分析框架

参考Yamauchi等[8]对农村家庭决策问题的研究,建立如下的简单理论分析框架。

假设一个典型的产业城乡二元结构经济,农业生产部门集中于农村,非农产业部门集中于城市,农业生产函数为F(L),L是劳动投入。代表性农村家庭拥有耕地和人力资本禀赋,家庭劳动可配置于农业生产与非农部门,但劳动力从农村转移到城市需要耗费成本,即通勤时间,它与交通基础设施的可获得性及设施质量相关。当劳动力转移到城市后,家庭农业生产所需的劳动缺口可通过就地雇佣解决。出于简单考虑,假设农业部门对不同禀赋的劳动力只提供无差别工资,但非农部门的工资与劳动力的人力资本禀赋相关,后者来源于劳动力所受教育程度。

那么,代表性农村居民家庭的决策问题就是通过优化劳动力在两个部门的配置,以最大化家庭效用,即:

U(c,l)

s.t. p(q)F(L)-w0Lh+w(e)(1-t(q))L2=c

l+L1+L2=1

l≥0

L1≥0

L2≥0

其中,c和l分别表示消费和闲暇。L1、L2分别表示家庭成员在农业部门和非农部门的劳动分配。p表示农产品价格,它是家庭所在农村交通条件q(包括交通基础设施的可获得性与设施质量两个纬度)的函数,p'q>0。L=L1+Lh,即家庭农业生产劳动投入等于家庭自身劳动投入与雇佣劳动投入之和,w0表示农业部门的无差别工资。w表示非农部门的工资,它与劳动力受教育程度正相关,即w'e>0。t表示单位劳动力从农村向城市转移需要耗费的时间,它与农村交通条件q负相关,即t'q﹤0。

决策模型第一个约束式左边第一部分表示代表性农村家庭从事农业生产获得的收入,该收入取决于家庭农业生产劳动投入的数量以及受农村交通条件影响的农产品价格;第二部分表示支付给雇佣农业劳动力的工资;第三部分表示通过将劳动力从农业生产转向非农部门获得的实际收入,它与转移的家庭成员所受教育程度、转移劳动数量和农村交通条件均相关。endprint

家庭最优决策问题的一阶条件是:

p(q)FL=w0

p(q)FL=

w(e)(1-t(q))=

其中,第一个等式表明了家庭成员从事农业生产的条件。第二和第三个等式分别表明,效用最大化家庭将劳动配置于农业部门和非农部门的基本条件是等于闲暇与消费的边际效用之比。由第二和第三等式得:

p(q)FL=w(e)(1-t(q))

这就是代表性农村家庭劳动力转移的均衡条件。该式表明,农村家庭实现劳动最优配置而不再转移劳动力的条件是在农业部门和非农部门的实际边际劳动收入相等。而这也意味着,一旦受到外部力量的冲击,左右两边不再相等,代表性农村家庭将会进行决策,通过劳动力的部门转移重新实现均衡。

因此,交通基础设施建设与教育发展对农村居民收入的影响机制可表述如下:

(1)交通条件改善(q↑)→农产品价格上升(p(q)↑),单位劳动转移耗费时间减少(t(q)↓)→农村居民收入增加(劳动力可能发生转移也可能不发生转移)。

(2)教育发展(e↑)→非农部门工资上升(w(e)↑)→劳动力向非农部门转移(L2↑)→农村居民收入增加。

(3)交通条件改善(q↑),教育发展(e↑)→若p(q)FL﹤w(e)(1-t(q)),劳动力向非农部门转移(L1↓,L2↑);若p(q)FL>w(e)(1-t(q)),劳动力向农业部门逆转移(L1↑,L2↓)→农村居民收增加。

根据上述分析,可将农村居民收入设定为如下函数:

农村居民收入=F(农村交通条件,农村居民受教育程度……)

上述理论或许过于简化了问题,因为,可能还存在其他的影响农村居民家庭劳动配置决策的因素。约翰·奈特等的研究表明,受教育水平、拥有耕地面积、家庭结构(比如需扶养人口)等都会干扰农村居民外出就业的决策[9]。其他的一些实证研究则间接指出了类似问题,例如,章奇等在对农业部农村固定观察点的调查数据进行深入分析后发现,家庭抚养人口对农村居民的收入流动性有明显影响,家庭抚养人口比例下降有助于提高农村居民收入的向上流动性[10];王韧基于1952~2003年数据的实证检验得出了农业人均扶养比例①提高阻碍了农村居民收入增长的结论[11];王洪亮等则发现了家庭规模增大会导致农村居民收入向下流动[12]。因此,需要将诸如劳动力负担人口、人均耕地面积等作为解释变量纳入前面的农村居民收入函数,以提高函数的解释能力,即重新设定为:

农村居民收入=F(农村交通条件,农村居民受教育程度,劳动力负担人口,人均耕地面积……)

三、实证检验与结果分析

(一)实证检验模型

根据前面的理论分析,用来检验公路交通基础设施建设和教育发展对我国农村居民收入影响的面板模型为:

lnincomeit=ci+αtrlntransportit+αedlneducait+

αrdlntransportit*lneducait+αlalnperlabourit+

αarlnperarableit+εit

其中,income表示农村居民收入,transport表示农村公路交通基础设施,educa表示农村居民所受教育程度,perlabour表示农村劳动力负担人口水平,perarable表示人均拥有的耕地面积,c为截距项。ε是残差项,代表模型未考虑但对农村居民收入存在潜在影响的其他因素。模型通过引入农村交通条件与居民所受教育程度的交叉项作为解释变量以捕捉两者对农村居民收入产生的互补协同效应。

(二)数据样本

在本文,农村居民收入指标采用的是农村居民人均纯收入数据;关于农村公路交通基础设施,因为没有直接可用的合适数据而采用各省区市的公路密度数据来度量;对于农村居民所受教育程度,虽然一些研究已注意到了教育数量和教育质量在农村居民收入增长中的不同作用②,但受制于我国没有合适的反映农村教育质量的数据,因此采用农村家庭受高中以上教育人数的百分比重作为替代指标,该指标在一定程度上同时兼具了教育数量和教育质量的特征,相对其他指标能更好地反映真实情况。除了公路密度的原始计算数据来源于相关年度《中国统计年鉴》之外,年度平衡面板的其他数据均来源于《中国农村住户调查年鉴》与《中国住户调查年鉴》,样本跨度为2005~2012年,其中,收入类数据均利用定基的农村居民消费价格指数消除了价格因素的影响。

值得注意的是,由于《中国统计年鉴》公布的公路里程数据是年底值,为了更好捕捉既有交通条件对农村居民收入产生的影响,在实证检验时我们采用的是该指标的上一年度值。另外,为了避免指标取对数值后为负数而导致交叉项无法正确反映两者对均衡值的叠加偏离,在构建农村公路交通基础设施与农村居民受教育程度的交叉项时,公路密度使用的单位是千米/百平方千米,这样,公路密度和居民受教育程度的各对数值全部为正值。

(三)实证结果分析

使用Eviews6软件,对于每个样本,都分别对各数据序列进行LLC和Fisher-ADF单位根检验,以及针对模型相关序列的Kao和Pedroni协整检验,以避免出现伪回归,同时,在依次运用Chow检验、F检验和Hausman检验确定估计模型选择的基础上,得到了最终的检验结果。

1. 公路交通对我国农村居民收入的影响

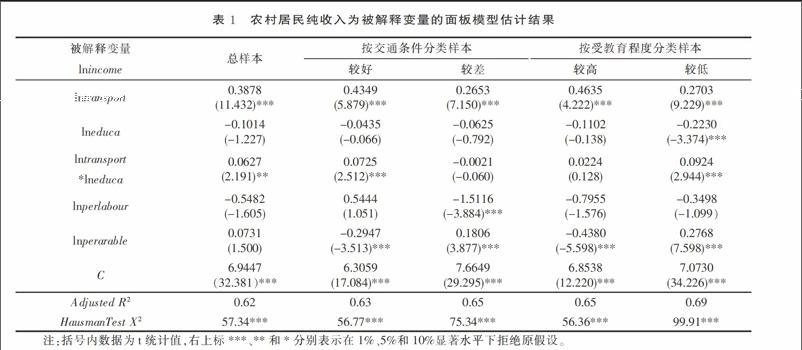

基于全国31个省、自治区、直辖市静态面板数据模型的估计结果如表1第2列所示。首先,估计结果表明,就全国范围而言,以公路密度提高表示的交通条件改善对农村居民收入产生了显著的直接效应。这与已有许多研究的结论一致。该效应的产生既可能来自于交通条件改善推动了农产品价格上涨,也可能来自于出行方便激励农村家庭优化了劳动配置,将更多的家庭劳动力从农业部门转移到收入更高的非农部门。其次,公路密度与教育发展的交叉项估计系数显著为正,说明两者在推动我国农村居民收入增长上的确起到了互补协同作用,换而言之,在既定的受教育程度下,农村居民能够从交通条件的改善中获取更多收益;在既定的交通条件下,接受过更高教育的农村家庭也可通过转移劳动力的方式获取更高收入;而当两者同时得到改善时,它们对于农村居民收入增长的效应将叠加扩大。endprint

如果将总样本依据时间纬度分别按公路密度中位值大小划分为交通条件较好和较差、按农村家庭受高中以上教育人数百分比重中位值大小划分为农村居民受教育程度较高和较低的容量相若的子样本③,重新估计模型,得到的估计结果则分别如表1的第3、4列与第5、6列所示。估计结果表明:

第一,公路交通对我国农村居民收入的影响存在“门槛”效应。在交通条件较好的子样本,公路密度增加对农村居民收入增长的正向效应明显大于交通条件较差的子样本,而且,也只有在交通条件较好的子样本,公路密度和受教育程度对农村居民收入的互补协同效应在统计上才显著。骆永民和樊丽明基于其实证检验结果认为,1999~2009年,农村基础设施建设对农民收入的影响存在显著的空间溢出效应;不同省份之间随着农村人力资本的提高,各种农村基础设施投资对农民纯收入的边际作用逐渐下降并呈现出收敛特征,对农民工资性收入的边际作用呈现先上升后下降的倒U型特征并最终收敛;不同省份之间随着经济发展水平的提高,各种农村基础设施投资对农民工资性收入的边际作用呈现先下降后上升的倒S型[2]。但从表1的结果来看,显然当前公路交通设施建设对我国农村居民收入的边际作用尚未到达下降阶段。事实上,以公路交通为代表,我国交通基础设施投资具有明显的城市偏向,建设次序通常是先城市、后农村,先城郊、后偏远地区,长期以来农村交通基础设施都处于匮乏状态,在这种情况下,其对农村居民收入增长的边际作用递增显然更容易解释。

第二,公路交通对我国农村居民收入的影响存在“非对称性”。从表1第5和第6列的估计结果可以发现,对于受教育程度较高的农村居民,公路密度增加对其收入的正向推动效应更强,虽然对于受教育程度较低的农村居民,公路密度与教育发展的互补协同效应在统计上显著为正。根据理论分析,这种“非对称性”之所以存在是因为受教育程度较高的农村居民比受教育程度更低的农村居民更有能力利用交通条件改善优化劳动的配置(比如开展农业多样化经营),并因此从中获得更高的收入。

2. 教育发展对我国农村居民收入的影响

从估计结果来看,无论是总样本还是各分类子样本,教育发展对我国农村居民收入产生的效应都与理论预期相反。首先,受教育程度解释项的系数估计值均为负值;其次,只有受教育程度较低子样本的该项系数估计值在统计上显著。这可能是我国农村居民受高中以上教育人数比重较低的缘故。傅国华和许能锐在对海南省1996年的截面数据检验后发现,受教育年限对农村住户从业人员的收入增长存在“门槛效应”,当受教育年限在0~6年内时,提升农村住户从业人员的受教育年限,农村居民的人均年收入反而减少;超过6年后,提升农村住户从业人员的受教育年限,农村居民的人均年收入则呈乘数增加趋势[13]。2005~2012年间我国农村劳动力学历普遍在初中以下,很大一部分劳动力受教育程度尚未达到6年的“门槛年限”,而受教育程度较低子样本的农村居民受教育年限更在“门槛年限”之下。另外,张东辉和司志宾认为,因为受教育程度提高对农村居民收入的影响较对城镇居民的影响机制更复杂,教育影响是需要借助其他技术因素作为媒介才能产生的间接影响,其中农村交通基础设施又是关键因素,所以,当在估计模型中将交通基础设施的影响因素固定后,受教育程度提高对农村居民收入的影响就变成了负向影响[14]。这也与万广华等得出教育并不能解释农村居民的收入增长的结论解释相类似[15]。实际上,从表1所示的估计结果来看,不论是总样本还是分类子样本,公路密度增加与受教育程度提高对我国农村居民收入增长的总效应都是正的,两者的互补协同效应在大多情况下也得到了明显体现,因此,可以认为教育发展对我国农村居民收入存在积极影响。

教育发展对农村居民收入影响相对复杂,除了上述研究,其他一些文献也提供了富有启发的发现。例如,姚洪心和王喜意运用基于随机效用的离散选择模型对四川省通江县抽样调查获得的微观数据分析该地区收入差距的影响因素,发现受教育水平对不同层次家庭的收入效应是非对称的,农村居民接受中专以上水平的教育对农村家庭由特贫、低收入水平向中等收入、中上收入家庭发展均具有显著的正效应。但是,受教育水平的高低对中等收入农村家庭、中上收入家庭向高收入农村家庭发展的机会比率没有显著的贡献[16]。柳光强等则从教育的内涵和外延出发,从教育的不同纬度分析教育的农村居民收入增长效应。其基于2000~2008年省级面板数据的检验表明,教育数量和教育质量④均对农村居民收入有显著影响,但在不同地区,两者产生影响大小不同[17]。囿于篇幅关系,在此无法利用文中的检验模型一一验证这些结论,但在后文仍将适当深入探讨教育发展对农村居民不同类别收入的影响。

3. 更深入的检验分析

理论分析表明,交通基础设施建设与教育发展通过促进农村家庭劳动配置优化这一机制推动农村居民收入增长,接下来,将通过检验公路密度和居民受教育程度与农村居民细分收入的关系来检验这一机制。

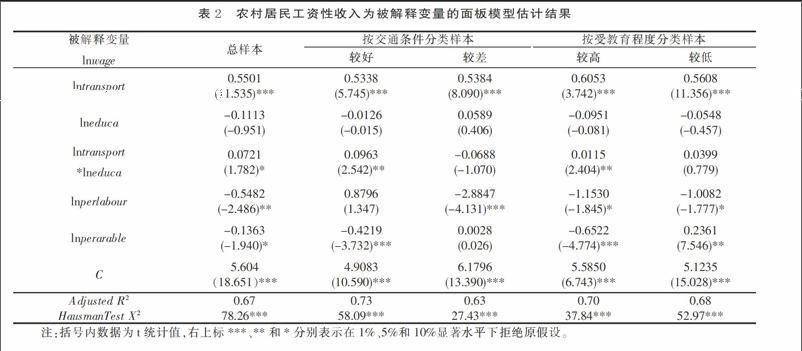

从表2可以发现,无论是对总样本还是各分类的子样本的估计结果均表明,公路密度增加对农村居民工资性收入增长产生的效应都明显大于对农村居民纯收入增长产生的效应。而且,对于农村居民工资性收入,这种直接效应的“门槛”特征并不明显,而受教育程度较高的农村居民从公路密度增加获得的工资性收益相对更多。至于公路交通与教育发展的互补协同效应,在总样本以及交通条件较好和居民受教育程度较高的子样本中,也都表现出显著的正向性。这说明,交通基础设施建设的确推动了我国农村家庭劳动力转移和劳动配置优化,并且,这种推动作用随着交通条件的进一步改善得到了加速,而在其中,教育也发挥了很好的作用。

一些研究指出,农村劳动力流动对于农村内部收入增长具有积极影响,从外出劳动力的个体特征来看,年轻、未婚、男性和受过更高教育的劳动者往往更偏好于流动,外出者的受教育程度明显高于非外出者[18]。高颖和李善同认为,包括交通在内的基础设施建设,在增加农业劳动生产率、增加非农就业机会的同时也降低了运输及农村劳动力转移成本,有利于促进农村居民外出就业于非农生产部门,通过增加工资性收入的方式促进农村贫困人口的真实收入[19]。这些早先的研究结论在我们的检验中得到了证实。当农村交通条件改善或农村居民受教育的程度提高时,因为外出往非农部门转移、优化劳动配置的成本降低,或者在转移成本没有发生变化但在非农部门就业有可能获得更高收入时,便强化了农村劳动力从农业生产部门往非农部门转移的激励,最终,由于劳动力的转移而促进了农村居民工资性收入的增长。endprint

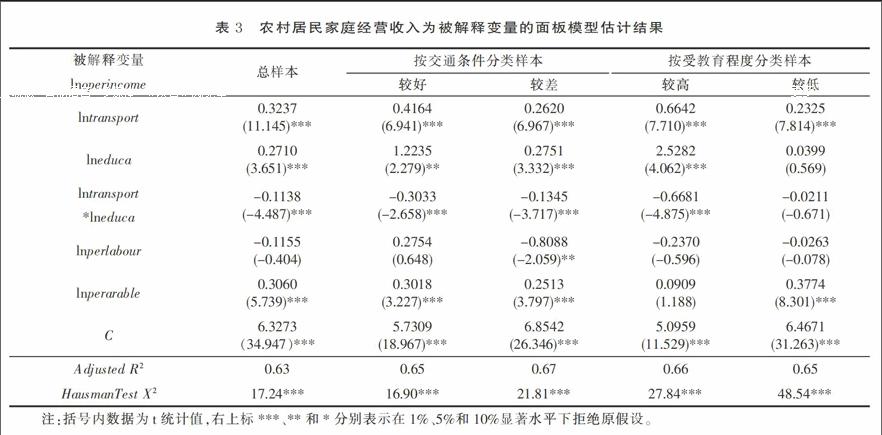

然而,理论分析已经表明,劳动力外出往非农产业部门转移只是农村家庭优化劳动配置的其中一个途径,另一途径则是就地转移,农村家庭通过将更多劳动配置于生产率更高的非传统农业经营活动也能获得增收。更早的一些研究担心大批青壮年和受教育水平高的农村劳动力外流,会造成农村“精英流失”而抑制农村居民收入增长;但也有分析指出,那些具有较高人力资本禀赋的农村劳动力,优先选择的转移领域是农村非农产业,而不是异地转移⑤。我们将农村居民家庭经营收入作为被解释变量重新估计模型(结果如表3所示),结果发现,以公路密度为衡量的农村交通基础设施建设和教育发展不仅为劳动力外移创造了条件,也为农村留住“精英”甚至吸引“精英”入驻提供了可能。

首先,尽管公路密度与居民受教育程度交叉项的系数估计值是负的,但两者都显著地对农村居民经营性收入产生了正向影响,且总效应明显大于0。同样,公路密度增加与受教育程度提高对农村居民经营性收入的效应也是“非对称”的,随着公路密度增加与受教育程度提高,它们对农村居民经营性收入增长的作用都是边际递增的。这表明,交通条件改善为农村居民多样化经营、特别是将更多劳动就地转移至生产率更高、效益更好的农业、非农业经营活动创造了客观环境;受教育程度更高则提高了农村居民的素质和能力,为从事这些经营活动提供了主观条件。而另一方面也体现了,因为我国农村地区的交通基础设施建设和教育发展长期缺位,农村家庭资源长期处于低效率配置状态,随着交通条件的不断改善、受教育水平的不断提高,长期遭到压制的农村致富资源和致富能力得到加速释放,农村居民家庭的经营性收入也因此将得到加速增长。

4. 劳动力负担人口和耕地面积对农村居民收入的影响

估计结果表明:首先,劳动力负担人口只对交通条件较差子样本的农村居民收入具有显著负向效应,而对其他样本农村居民收入产生的效应在统计上并不显著。在交通不便的农村地区,家庭就地优化配置劳动的环境相对更差,在没有足够人力资本禀赋的情况下,劳动力负担人口增多,将直接导致人均纯收入下降。从表2可以发现,劳动力负担人口对农村居民工资性收入的负向冲击非常明显。这与约翰·奈特等[9]、章奇等[10]和王韧[11]的实证结论相一致。对比估计结果可以看出,这种效应还体现出很强的“非对称性”,交通条件较差地区,农村居民工资性收入受到劳动力负担人口的负向冲击最大;受教育程度较高的农村居民相对于受教育程度较低的农村居民,其工资性收入也经受劳动力负担人口的更大影响。约翰·奈特等将劳动力负担人口对收入的负向影响归因于扶养人口会影响农村居民外出工作决策。我们认为,之所以影响是“非对称”的,原因是在农村社会保障体系不完善的环境下,交通不便与负担人口过多双重叠加,放大了农村劳动力向外转移的障碍。而影响大小之所以与教育程度相关,则是因为放弃向外转移劳动力,对于受教育程度较高的农村居民而言,在非农部门就业的潜在工资性收入损失可通过劳动配置就地优化得到更大程度的补偿,留在本地从事多样化经营同样可获得较高收入。事实上,从表3的估计结果来看,除了交通条件较差,多样化经营条件缺乏,劳动就地优化配置环境较差的地区之外,劳动力负担人口对于农村居民经营性收入的影响均不显著。其次,实证结果表明,人均耕地面积对农民居民收入、工资性收入和经营性收入的影响同样是“非对称”的。对于交通条件较好的农村地区和受教育程度较高的农村居民而言,人均耕地面积过多反而约束劳动力向外转移,而对于交通条件较差的农村地区和受教育程度较低的农村居民而言,由于缺乏向外转移劳动力的主客观比较优势,从事农业生产则是获得收入的主要来源。从表3的结果来看,除了受教育程度较高的农村居民,人均耕地面积都是农村居民经营性收入增长的重要依托,因为在人力资本相对不足的情况下,农村居民依靠耕地资源从事农业多样化经营是最合算的,当交通条件获得改善时,还会进一步吸引受过更高程度教育的农村居民从事农业生产经营活动,在农业生产部门内实现农村劳动力就地“转移”、劳动配置就地优化,促进农村居民收入普遍稳定增长。

四、主要结论与建议

本文在理论上分析并实证检验了公路交通基础设施建设和教育发展对我国农村居民收入的影响,得到了如下主要结论:第一,公路密度对我国农村居民收入存在显著的正向影响,而且这种影响具有“门槛”特征和“非对称性”,随着公路密度提高,其对于我国农村居民收入增长的边际作用是递增的,受教育程度更高的农村居民能从中获取更大收益;在公路密度和居民受教育程度不同的地区,公路密度增加对提高农村居民工资性收入和经营性收入所产生的作用也不同。第二,居民受教育程度增加对我国农村居民的收入增长未体现出显著的直接效应,但其与公路密度的交叉项对农村居民收入增长存在显著影响,特别是在交通条件较好的农村地区以及对于受教育程度较高的农村居民,影响更大;受教育程度提高对促进农村居民经营性收入增加,则始终存在积极作用。第三,劳动力负担人口和人均耕地面积对于提高我国农村居民收入的影响是不确定的,要视交通条件和农村居民受教育程度而定。

理论分析与实证结果表明,交通基础设施建设和教育发展对农村居民收入产生影响的机制在于为农村家庭劳动力向外转移和就地优化配置提供有利的客观和主观条件,提高农村居民人力资本水平,推动农村劳动禀赋优化配置。因此,促进我国农村居民收入增长,缩小城乡收入差距,既要不断加大农村地区交通基础设施建设力度,也要强化农村地区包括基础教育与职业技术教育在内的教育发展,在提高农村地区交通基础设施的可获得性,降低农村劳动力转移成本、培育劳动就地优化条件与环境的同时,也要帮助提高农村家庭劳动力转移和实现优化配置的能力。

当然,因为数据获取的关系,本文也存在不足之处:一是对农村地区交通条件的刻画还待改进,尚需进一步建立更合适的真正反映农村内部及农村与城镇之间的、包括船运等其他交通运输方式在内的综合交通条件指数;二是没有严格区分农村地区的教育质量和教育数量,这可能也是导致结论没有充分反映农村居民受教育程度的收入效应的原因之一;三是农村居民劳动配置决策存在复杂性和异质性,本文并没有深入触及该问题,可能纳入其他一些变量后,实证模型对我国农村居民收入增长的解释能力会更强。所有这些问题的解决,是更深入研究我国农村居民收入问题的必然要求。endprint

[注 释]

① 在王韧(2006)中,农业人均扶养比例=(农村总人口–外出务工人数)/第一产业实际就业人数。

② 例如柳光强等(2013)。

③ 交通条件较好的子样本包括北京、上海、天津、河南、山东、江苏、重庆、安徽、广东、浙江、湖北、湖南、江西、山西、河北和福建等16个省、市,交通条件较差的子样本包括全国其他的15个省、区;受教育程度较高的子样本包括北京、上海、天津、山东、河北、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南、湖南、湖北、河南、陕西和山西等16个省、区、市,受教育程度较低的子样本包括全国其他的15个省、区。

④ 柳光强等(2013)分别将农村居民平均受教育年限和农村初中师生比作为教育数量和教育质量的度量指标。

⑤ 参见张永丽和黄祖辉(2008)对这些研究的综述。

① 在王韧(2006)中,农业人均扶养比例=(农村总人口–外出务工人数)/第一产业实际就业人数。

② 例如柳光强等(2013)。

③ 交通条件较好的子样本包括北京、上海、天津、河南、山东、江苏、重庆、安徽、广东、浙江、湖北、湖南、江西、山西、河北和福建等16个省、市,交通条件较差的子样本包括全国其他的15个省、区;受教育程度较高的子样本包括北京、上海、天津、山东、河北、江苏、浙江、福建、广东、广西、海南、湖南、湖北、河南、陕西和山西等16个省、区、市,受教育程度较低的子样本包括全国其他的15个省、区。

④ 柳光强等(2013)分别将农村居民平均受教育年限和农村初中师生比作为教育数量和教育质量的度量指标。

⑤ 参见张永丽和黄祖辉(2008)对这些研究的综述。

[参考文献]

[1] 傅国华,许能锐.海南农村居民收入与农村人力资本实证分析

[J].中国农村经济,2005(9).

[2] 高颖,李善同.基于CGE模型对中国基础设施建设的减贫效应分析[J].数量经济技术经济研究,2006(6).

[3] 柳光强,邓大松,祁毓.教育数量与教育质量对农村居民收入影响的研究——基于省级面板数据的实证分析[J].教育研究,2013(5).

[4] 刘生龙,周绍杰.基础设施的可获得性与中国农村居民收入增长[J].中国农村经济,2011(1).

[5] 骆永民.中国城乡基础设施差距的经济效应分析——基于空间面板计量模型[J].中国农村经济,2010(3).

[6] 万广华,周章跃,陆迁.中国农村收入不平等:运用农户数据的回归分解[J].中国农村经济,2005(5).

[7] 王洪亮,刘志彪,孙文华,胡棋智.中国居民获取收入的机会是否公平:基于收入流动性的微观计量[J].世界经济,2012(1).

[8] 骆永民,樊丽明.中国农村基础设施增收效应的空间特征[J].管理世界,2012(5).

[9] 王韧.中国农村居民收入决定特征及其影响因素变动:1952-2003年[J].数量经济技术经济研究,2006(4).

[10] 黄祖辉,张晓波,王敏.农村居民收入差距问题的一个分析视角:基于农民企业家报酬的考察[J].管理世界,2006(1).

[11] 辛岭,王艳华.农民受教育水平与农民收入关系的实证研究[J].中国农村经济,2007.

[12] 完善农村义务教育财政保障机制课题组.普及农村义务教育对农民增收的实证分析[J].中国农村经济,2005(9).

[13] 姚洪心,王喜意.劳动力流动、教育水平、扶贫政策与农村收入差距——一个基于multinomial logit模型的微观实证研究[J].管理世界,2009(9).

[14] 约翰·奈特,邓曲恒,李实.中国的民工荒与农村剩余劳动力[J].管理世界,2011(11).

[15] 张东辉,司志宾.教育、技术进步与农村收入差距[J].经济评论,2007(5).

[16] 张贵友,詹和平,朱静.农产品流通基础设施对农业生产影响的实证分析[J].中国农村经济,2009(1).

[17] 张永丽,黄祖辉.中国农村劳动力流动研究述评[J].中国农村观察,2008(1).

[18] 章奇,米建伟,黄季.收入流动性和收入分配:来自中国农村的经验证据[J].经济研究,2007(11).

[19] Yamauchi,F. Muto,M. Chowdhury,S. Dewina,R. Sumaryanto,S. Are Schooling and Roads Complementary Evidence from Income Dynamics in Rural Indonesia[J].World Development,2011,39(12).

Transportation,Education and Chinese Rural Residents' Income

——An Empirical Study Based on Provincial Panel Data

Yuan Weiyan1,Zhou Xiaoke 2

(1.School of Politics and Administration,Guangxi Normal University,Guilin 541004,China;

2.School of Public Policy and Management,Tsinghua University,Beijing 100084,China)endprint

Abstract: Based on theoretical analysis,the article examined the impact of traffic infrastructure construction and education development on Chinese rural residents' income through provincial panel data between 2005 and 2012. The results show that the density of roads has significant positive effects on rural residents' net income,wage income,and operating income. However,a threshold effect and an asymmetry phenomenon do exist; the cross terms of education level and roads density also has a positive effect in promoting rural residents' income. In addition,the education level increase would be beneficial for the increase of rural residents' operating income. However,its effect would be different with various roads density. Meanwhile,the impact of the employed population ratio and per capita arable land on rural residents' income vary with road density or education level. Both the theoretical and the empirical results show that traffic infrastructure construction and education development obtain a complementary and cooperative function in promoting Chinese rural residents' income increase. Its mechanism is that it creates favorable objective and subjective conditions for rural labor force transfer and labor force allocation optimizing.

Key words: transportation;education;rural residents' income;panel data

(责任编辑:张积慧)endprint