新常态下的经济增长与环境污染

杜雯翠+张平淡

摘要:利用11个新兴经济体国家1990~2009年的平衡面板数据,检验了新常态对经济增长与环境污染关系的影响。研究发现:新兴经济体国家的经济增长与环境污染之间呈倒N型关系;而伴随着经济增速的不断调整,倒N型曲线的拐点会发生移动;经济增速越低,拐点处对应的人均GDP越少,说明经济增速的放缓会使拐点提前到来。拐点的提前意味着我国可能会提早迎来随着人均GDP的提高,环境污染加速降低的福利时代。

关键词:经济增长;环境污染;新常态

DOI:10.13956/j.ss.1001-8409.2015.10.05

中图分类号:F205 文献标识码:A 文章编号:1001-8409(2015)10-0020-04

Abstract:Using panel data of 11 emerging economies from 1990 to 2009, this paper analyzed the relationship between economic growth and pollutant emission under “new normal” of Chinese economy. It was found that, there was an inverted N curve between per capital GDP and pollutant emission. If the economic growth rate changed, the inflection point for inverted N curve

would also changes. The lower economic growth rate was, per capital GDP of inflection point was lower, which meant that the inflection point for EKC would ahead of the arrival. It meant that, China would enter into the welfare era when the increasing of per capital GDP would cause the reduction of pollutant emission earlier.

Key words:economic growth; pollutant emission; new normal

2014年5月,习近平主席首次以“新常态”描述中国经济,认为应“从当前中国经济发展的阶段性特征出发,适应新常态”。11月,习近平主席在APEC会议上首次系统阐述“新常态”,并认为“新常态将给中国带来新的发展机遇。”在12月召开的中央政治局会议进一步指出,“坚持以提高经济发展质量和效益为中心,主动适应经济发展新常态”,这明晰了正视经济增长阶段转换、提升经济发展质量的方向。那么,在增速调整后,经济增长与环境保护的关系发生了何种变化?不同国家增速调整前后环境库兹涅茨曲线的形状和拐点有何变化?这些问题的回答对于我国进入经济新常态后经济发展质量的提升和环境政策的选择至关重要。

1相关文献综述

现有相关文献主要围绕经济新常态的成因[1,2],以及宏观政策选择[2]、产业政策展开[3],而少有深入讨论经济新常态会否影响经济增长与环境污染之间的关系,经济“新常态”下环境经济政策该作何调整。其实,适应经济新常态是可持续发展的必然要求,这也为环境保护带来了机遇。经济“新常态”意味着我国经济从高速增长进入中高速增长通道,经济增长速度的放缓将会对环境污染造成两方面的影响。第一,经济新常态下,消费占比逐渐上升[4],经济增长速度逐渐放缓,这使得由经济增长产生的环境污染增长速度也随之放缓。从这个角度看,经济增长速度较快时,环境污染会迅速增加、集聚;当经济增长速度较慢时,环境污染的增加速度也会放缓。第二,经济“新常态”还会影响经济增长与环境污染之间的关系,即环境库兹涅茨曲线(EKC)。对EKC的早期研究发现,经济增长与环境污染之间的关系是倒U型的[5],但近期一些文献发现两者之间的关系是U型的[6,7],或两者之间的关系是单调的[8,9],三类文献运用相同的方法却得出了相反的结论,原因在于这些文献多使用较长时期的数据,却没有考虑在这样长的时期内,经济增长速度在发生周期性变化。在不同的经济增长速度下,经济增长与环境污染之间的关系将发生变化,因此相应的环境政策也应做适当调整[10,11]。因此,研究经济新常态下环境污染的特征以及经济增长与环境污染的关系变化有重要的理论意义和实践价值,这也正是本文的研究目标。

2模型、变量与数据

21模型设定

为了检验新兴经济体新常态下经济增长与环境污染的动态关系,本研究的实证回归分为如下两个步骤。

模型(1)用于验证EKC假设。在变量选取上,参考Grossman和Krueger的模型 [5];在估计方法上,采用双固定效应模型来控制每年时间和特定国家的相关未观测因素影响。设定如下经验模型:

其中,因变量为环境污染(Pollu),自变量为经济增速(Growth)及其二次方项(Growth2),经济增速与经济增长的交叉项(GDP×Growth),控制变量包括城市化率(Urban)、经济结构(Structure)、能源结构(Energy)、技术进步(Tech)。μt是不随国家变化的时间虚拟变量,ηi是国家固定效应,εi,t是干扰项。

22变量定义

环境污染(Pollu),借鉴杜雯翠和冯科、杜雯翠等对新兴经济体国家环境污染的度量方法[13,14],用各国可吸入颗粒物(PM10)浓度表示,单位为微克每立方米;经济增速(Growth),用各国GDP年增长率表示,单位为%;经济增长(GDP),用各国的人均GDP表示,单位为人/元(货币单位是2000年美元不变价,下同);技术进步(Tech),囿于数据的可获得性,无法获得各国的研发支出数据,使用单位GDP能源消耗量的自然对数表示一国的技术水平,单位为石油当量/元,由于可吸入颗粒物的主要来源是化石能源的燃烧,因此这种替代也是有依据的;城市化率(Urban),用各国城市人口占总人口的比重表示,单位为%;经济结构(Structure),用各国工业产值占GDP的比重表示,单位为%;能源结构(Energy),用各国化石能源的消耗量占所有能源消耗总量的比值表示,单位为%。

23数据来源

所有数据均来自世界银行的世界发展指数(World Development Indicators,WDI),研究对象为11个新兴经济体国家,样本时间跨度为1990~2009年,共20年11个国家的220个观测值。

3实证检验

31经济增长与环境污染

在不考虑经济增速调整的前提下,利用1990~2009年11个新兴经济体国家的平衡面板数据,基于面板数据的固定效应模型对实证模型(1)进行回归,以此验证EKC假设,结果见表2。由表2可以看出,栏(1)中经济增长(GDP)的估计系数显著为负,表明经济增长水平越高,对环境的污染越少,可吸入颗粒物浓度越小。栏(2)中经济增长(GDP)的估计系数显著为负,与栏(1)是一致的,经济增长的平方项(GDP2)的估计系数显著为正。栏(3)中经济增长(GDP)的估计系数显著为负,与栏(1)和栏(2)是一致的,经济增长的平方项(GDP2)的估计系数显著为正,与栏(2)是一致的,经济增长的三次方项(GDP3)的估计系数显著为负。从R2的角度看,栏(1)的组内R2值(0643)小于栏(2)的组内R2值(0694),小于栏(3)的组内R2值(0733)。因此,本文选取栏(3)分析经济增长与环境污染之间的关系。

在栏(3)中,经济增长(GDP)、经济增长的平方项(GDP2)、经济增长的三次方项(GDP3)的估计系数表明,在11个新兴经济体国家的全体样本中,经济增长与环境污染之间呈倒N型关系。要想进一步判断三次曲线的形状,需要利用三次方程的判别式。根据栏(3)的回归结果,可以计算出三次方程的判别式大于零,三次方程存在两个极值点现有大部分文献将这两个点称为拐点,尽管从图形看在这两个点左右两侧,经济增长与环境污染的相关关系发生了变化,但从数学角度看,这两个点并不是拐点,只是三次曲线的两个极值。极值两侧曲线的单调性发生变化,而只有当曲线的凸凹性发生变化才能称之为拐点。不过,为了方便与已有研究结论比较,这里暂时不从数学意义上区分拐点和极值。 。随着人均GDP的提高,环境污染越来越少;当人均GDP到达第一个拐点时,随着人均GDP的不断提高,环境污染会逐渐严重,可吸入颗粒物的浓度上升;直至人均GDP到达第二个拐点,随着人均GDP的继续提高,环境污染问题逐渐得到解决,可吸入颗粒物的浓度开始下降。

除此之外,栏(3)还得到了其他有价值的结论。城市化率(Urban)的估计系数显著为负,表明城市化水平的提高,人口的大量集聚,并没有恶化环境质量,反而有利于可吸入颗粒物浓度的下降,这与杜雯翠和冯科的回归结论是一致的[13]。经济结构(Structure)的估计系数显著为正,表明工业产值占GDP的比重越高,环境污染越严重,这与杜雯翠的回归结论是一致的[18]。技术进步(Tech)的估计系数显著为负,表明单位产值的能耗越少,环境污染问题越不突出,技术进步有利于降低新兴经济体国家的环境污染。不过能源结构(Energy)的估计系数并不显著,表明对于新兴经济体国家来说,优化能源消费结构尚未成为其改进环境质量的主要途径,这些国家主要依靠技术进步等途径实现经济与环境的协调发展,这与杜雯翠的回归结论是一致的[15]。

32经济增速、经济增长与环境污染

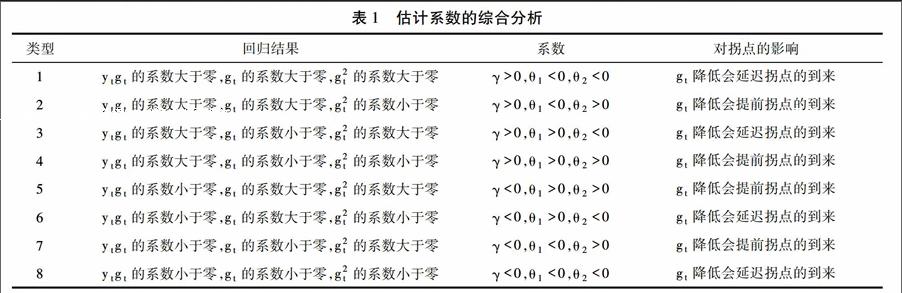

尽管同为新兴经济体国家,都属于世界上经济发展速度较快的经济体,但不同国家的经济增速仍存在较大差异。那么,在不同经济增速下,经济增长与环境污染的EKC假设是否会发生变化呢?为了进一步验证经济增速、经济增长与环境污染的关系,对全体样本进行实证模型(2)的回归,结果见表3的栏(1)。由表3的栏(1)可以看出,经济增速(Growth)×经济增长(GDP)的估计系数显著为负,表明GDP增长速度越快,经济增长引起的环境污染越少,说明快速的经济增长有利于环保资源的集中利用,从而在短期内加大环保投资力度,尽快降低因经济增长而引起的环境污染。经济增速(Growth)的估计系数显著为正,说明GDP增长速度越快,环境污染越多,这是因为在经济增速较大的时候,相应的环境问题也是压缩性的,环境保护与经济增长之间的矛盾也愈发突出。另外,经济增速的平方项(Growth2)的估计系数显著为正。结合上述变量的回归结果以及表1的相关内容,可以判断从总体样本看,经济增速、经济增长与环境污染的关系符合第5种情况,即GDP增长速度的降低会提前拐点的到来。

对于不同国家而言,经济增长速度的放缓对于环保事业可能是好消息,也可能是坏消息。对于印度和印度尼西亚来说,经济增长速度的放缓对于环境保护是坏消息,这两个国家位于倒N型曲线的第一个拐点前,随着人均GDP的增加,环境污染逐渐减少。因此,拐点的提前到来意味着经济增长与环境保护福利时代的提前结束,其将提早面临经济增长与环境保护的取舍。对于韩国、阿根廷等国家来说,经济增长速度的放缓是不好不坏的消息,因为这两个国家位于倒N型曲线的第二个拐点后。当然,也有可能随着人均GDP的进一步提升,EKC曲线在第二个拐点后又发生单调性变化,但目前人们无从知晓。对于中国、俄罗斯、南非、巴西、土耳其、墨西哥等6个国家来说,经济增长速度的放缓是利好消息。由于这些国家位于倒N型曲线的第一个拐点后、第二个拐点前,拐点的提前意味着这些国家可以提早结束随着经济增长水平的提高、污染排放之间增加的两难阶段;而进入随着经济增长水平的提高、污染排放逐渐减少的福利时代。因此,对于进入经济“新常态”的中国来说,适度放缓经济增长速度有利于协调经济增长与环境保护之间的关系,为新一轮的经济增长积蓄更多的生态资源,创造更好的生存环境。

33稳健性检验

为确保结论的稳健性,本文做了如下稳健性检验:①用样本国家的二氧化碳浓度表征环境污染,重复上述回归,见表3的栏(2),结果并无太大变化。②剔除沙特阿拉伯和俄罗斯两个能源大国,重复上述回归,结果见表3的栏(3),可以看出结果无明显变化。③为消除模型的内生性问题,采用两阶段GMM对模型重新进行估计。由于跨国面板数据有限,很难找到合适的工具变量,因此采用所有控制变量的滞后变量作为工具变量,回归结果见表3的栏(4),回归结果并无太大变化,说明结论是稳健的。

4主要结论与政策建议

本文利用11个新兴经济体国家1990~2009年的平衡面板数据,检验了经济“新常态”对经济增长与环境污染关系的影响。研究发现,经济增长与环境污染之间呈倒N型关系,即随着人均GDP的提高,环境污染呈现先下降、再上升、后下降的趋势。对于不同国家而言,印度和印度尼西亚仍位于倒N型曲线的第一个拐点之前,即随着人均GDP的提高,环境质量逐渐改善;韩国和阿根廷位于倒N型曲线的第二个拐点之后,即随着人均GDP的提高,环境质量进一步好转;中国、俄罗斯、南非、巴西、土耳其、墨西哥等国家位于倒N型曲线的第一个拐点之后,第二个拐点之前,即随着人均GDP的提高,环境污染逐渐加重。一系列稳健性检验表明,经济增速对EKC拐点有着显著影响。具体而言,人均GDP增长速度的降低会提前拐点的到来。

对于我国来说,经济“新常态”的到来对于环保事业是个新纪元,拐点的提前意味着我国可能会提早迎来随着人均GDP的提高,环境污染加速降低的福利时代。因此,在经济“新常态”下,环境保护工作将获得更多经济增长的红利,在增速调整的情况下,应当积极调整环境经济政策,充分利用拐点提前到来后为环境保护事业带来的机会,实现经济可持续增长。当然,经济增速调整究竟是通过经济增长、产业升级,还是技术进步中的哪个或哪几个路径影响EKC拐点,还需要更加深入的研究。

参考文献:

[1]沈坤荣. 中国经济增速趋缓的成因与对策[J]. 学术月刊, 2013(6): 95-100.

[2]张平. “结构性”减速下的中国宏观政策和制度机制选择[J]. 经济学动态, 2012(10): 3-9.

[3]吕健. 产业结构调整、结构性减速与经济增长分化[J]. 中国工业经济, 2012(9): 31-43.

[4]刘伟, 苏剑. “新常态”下的中国宏观调控[J]. 经济科学, 2014(4): 5-13.

[5]Grossman G M, Krueger A B. Environmental Impacts of a North American free Trade Agreement[R]. National Bureau of Economic Research, 1991.

[6]Aldy J E. Per Capita Carbon Dioxide Emissions: Convergence or Divergence?[J]. Environmental and Resource Economics, 2006, 33(4): 533-555.

[7]Wagner M. The Carbon Kuznets Curve: A Cloudy Picture Emitted by Bad Econometrics?[J]. Resource and Energy Economics, 2008, 30(3): 388-408.

[8]宋涛, 郑挺国, 佟连军,等. 基于面板数据模型的中国省区环境分析[J]. 中国软科学, 2006 (10): 121-127.

[9]刘金全, 郑挺国, 宋涛. 中国环境污染与经济增长之间的相关性研究——基于线性和非线性计量模型的实证分析[J]. 中国软科学, 2009 (2): 98-106.

[10]Fischer C, Springborn M. Emissions Targets and the Real Business Cycle: Intensity Targets Versus Caps or Taxes[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2011, 62(3): 352-366.

[11]Heutel G. How Should Environmental Policy Respond to Business Cycles? Optimal Policy Under Persistent Productivity Shocks[J]. Review of Economic Dynamics, 2012, 15(2): 244-264.

[12]Bradford D F, Schlieckert R, Shore S H. The Environmental Kuznets Curve: Exploring a Fresh Specification[R]. National Bureau of Economic Research, 2000.

[13]杜雯翠, 冯科. 城市化会恶化空气质量吗?——来自新兴经济体国家的经验证据[J]. 经济社会体制比较, 2013(5): 91-99.

[14]杜雯翠, 何浩然, 张平淡. 小城镇、城市群与环境污染[J]. 城市问题, 2014(5): 97-101.

[15]杜雯翠. 工业化视角下的能源效率、技术进步与空气质量——来自工业国与准工业国的比较[J]. 软科学, 2013(12): 109-113.

(责任编辑:张勇)