柔性教育视域下的人才培养模式改革创新研究

田刚元++姜艳美

[摘 要] 经济全球化和信息化不仅使制造业生产模式发生革命性的转轨,也对高素质复合型人才的需求愈加强烈。传统教育已不适应大规模扩招与人才需求差异化的发展趋势,必须创新人才培养模式,提高人才培养的柔性。柔性教育是一种新型的人才培养模式,目的就是使每一位学生都能得到适合自身特点的最佳教育和全面发展,使学校教育成为一个“柔性”系统,能够适应不同的学生,学生能够适应不同的职位需求。明确职业生涯规划,让学生有所选,培养模式柔性化与教学管理配套改革,让所选有保障,使每一位学生都能得到适合自身特点的最佳教育和全面发展。

[关键词] 柔性教育;人才培养模式;职业规划;教学管理;改革创新

[中图分类号] F740 [文献标识码] A

当前,伴随着经济全球化的浪潮,在信息技术和信息通信技术的推动下,产品的生命周期愈来愈短,顾客的需求变化愈来愈快且个性化需求愈来愈强,致使市场竞争愈演愈烈,企业对生产模式进行革命性的转轨——大规模生产到大量定制生产,并采用敏捷制造、精益生产、供应链管理等一系列先进生产模式以求在激烈的市场竞争中立足与生存。当前高等教育也已从“精英教育”走向“大众教育”,随着高校毕业生就业市场机制日趋完善,市场在毕业生就业上发挥出的指导性作用愈来愈强,形成了生源差异化和人才需求多样化两头差异显著和中间培养模式标准化的尴尬局面,高校毕业生的就业难度有增无减,许多毕业生面临毕业即失业。传统教育的“大规模制造”已经不能适应当前社会经济的发展,必须对人才培养模式进行变革创新,实施柔性化教育,提高毕业生的环境适应能力与满足市场需求能力。

一、柔性及柔性教育的内涵

(一)柔性的内涵

柔性(Flexibility)的概念来源于制造业的柔性制造系统(FMS),自20世纪70年代起,国际制造业的生存环境发生急剧变化,丰田、戴尔等大规模制造型企业纷纷通过柔性制造进行生产模式转型,并在市场竞争中获得强大优势。Mandelbaum认为柔性是指对环境变化具有有效的反应能力。王能民等认为柔性是在动态环境条件下企业通过对各子系统的协调优化与有效集成,在各环节上对外部市场需求快速响应,获取生存与发展机会的能力。

因而,柔性强调的是对外界特定条件或环境变化所表现出来的一种灵活性和适应性,具备柔性特征的系统是一种自适应反馈控制系统,它通过对外界输入的激励和变化及时做出响应,利用各系统自身的知识、资源和技术积累,快速重构生产单元构成的扁平化组织结构,是一种通过主动进行内部调整适应外界变化与响应市场需求的过程和能力。

(二)柔性教育的内涵

柔性教育源于二十世纪九十年代美国政府教育部门为适应全球信息化背景下市场对人才需求的变化,在实践中逐渐形成的教育理念。柔性教育,是指以满足社会与经济不断发展变化的客观要求、培养学生对未来环境适应能力为宗旨,在教学计划、教学内容和教学方式等方面具有较大的组合性、选择性和持续发展性的教育,强调教育的灵活性与适应性,强调对学校和学生潜能的开发,提高对社会环境变化响应与应对的能力。

柔性教育本质上是一种“适应教育”、“能力教育”,以提升学生的社会适应力为出发点,强调学生“做”的能力而仅非“知”的能力,即要求教育者在教学活动中,注重向学生传授可转移性技能,诸如交往能力、团队协作能力、自我驱动能力、环境适应能力等,真正提升学生未来的就业与创业能力。

二、柔性教育视域下的人才培养模式改革创新思路

高等学校人才培养模式创新与改革的根本目的是提高人才培养质量,而提高人才培养质量,就是一定程度上提高人才培养对社会的适应性,提高人才培养与培养目标的符合程度。人才培养模式柔性化改革就是在遵循教育内部关系规律的基础上,以专业的培养目标、培养规格为参照基准,通过调整培养方案与培养途径,使人才培养模式中的诸要素与外界环境更加协调与适应。

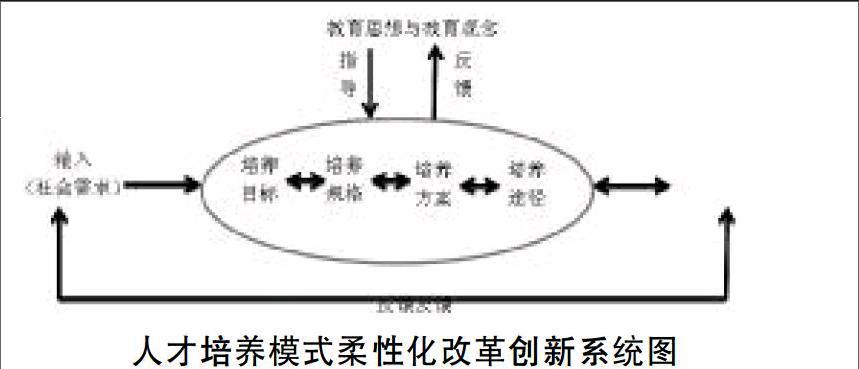

人才培养模式柔性化改革创新系统图

从人才培养模式柔性化改革创新系统图中,可以清晰看出人才培养模式改革的思路:根据区域经济与社会发展对不同层次、不同规格、不同类型人才的客观需求,在正确的教育思想与教育观念的指导下,确定恰当的学校与专业的人才培养目标;根据培养目标,设计培养规格;再根据培养目标与培养规格制定培养方案;最后,根据培养目标、培养规格与培养方案选择培养途径并予以实施。人才培养模式实施后的最终产品即为毕业生,反馈到社会,接受社会对人才培养质量外显特征的评价;学生的求职就业情况再反馈到学校,接受学校对人才培养质量的评价;最终再反馈到教育思想与教育理念,使教育思想与理念及时随社会发展而更新。如果人才培养模式实施后所反馈的培养结果与社会需求不相适应时,学校必须对人才培养流程进行再思考和再设计,对人才培养流程进行重组,在成本、质量、服务、速度等关键绩效指标上实现显著改善。社会在不断发展,人才培养模式柔性化改革必是一个反复循环、不断提升的动态过程。

三、柔性教育视域下的人才培养模式改革创新对策

(一)职业生涯规划明确——实施柔性教育的前提

柔性教育是一种适应性教育与能力教育,高校根据社会发展趋势和当前企业需求,根据学生的自身特点对学生进行引导培养。而如果学生在不了解自身特点的情况下接受高校的柔性培养,不仅不利于未来学生就业与发展,使高校的教育资源浪费,而且可能会引起不必要的纠纷,因而让学生明确其职业生涯规划是实施柔性教育的前提条件。

学生根据自己的职业规划并结合自己的计划安排,并结合学校开设的课程去弥补所欠缺的能力,学习有了目标,就会变被动学习为主动学习,而且,选修课和社会实践的重要性就愈来愈凸显出来,而不是仅仅被当作“凑学分”的无所谓课程。必须要明确的是柔性教育强调学生的主动性,无论选课还是参加社会实践,必须有自己明确的目的性,就是为未来的环境适应性与灵活性奠定基础。endprint

(二)培养模式柔性化——实施柔性教育的核心

按照“厚基础、宽口径、重能力、高质量”的原则,构建纵向系统性与横向渗透性互通的、立体的人才培养模式。一方面,建设宽厚的公共基础课程平台,为学生创造广阔的自由发展空间;另一方面,根据社会发展和人才需求变化,构建模块化的专业课程系列,实现教学内容的新陈代谢,使课程设计体现灵活性与适应性。

模块化的专业课程设计是解决学生需求多样化与课程开设标准化矛盾的有效解决途径。在制造业中,通过采用成组技术(GT)和变化减少方法(VRP)解决大量与定制的这一制造难题,即从分析产品“变化性”的根源入手,本着“以不变应万变”思想,通过产品系列化、零部件标准化、通用化,变产品的多品种为零件、工艺的少品种。因而,在专业课程模块设计时,在保证不影响本专业核心课程学习的前提下,可以根据企业和社会的实际需要和特殊需求,灵活设置符合用人单位要求的课程学习模块。这样,既不影响学生专业基础知识的获得,又强化了学生专门能力与素质的培养,使之能够较好的快速的适应工作需要,极大的解决学生就业难与适应难的问题。

(三)教学管理配套改革——实施柔性教育的保障

实施柔性教育需要增加教学管理的柔性与灵活性,调动学生自主学习的积极性,变学生的被动学习、听从安排变为主动学习、自主选课,从而需要进一步完善学分制管理,强化选课机制。学分制作为一种柔性的教学管理制度,其核心是选课制,承认了学生的个体差异,对学生因材施教。同时应进一步完善与之配套的导师制,切实加强对学生选专业、选课程的指导和学生的思想教育工作,在学生明确其职业生涯规划的基础上,引导学生自主学习和理性地选专业、选课程,自主设计自己的职业发展方向,更好地满足社会主义市场经济对各类人才的需求。

实施柔性教育要淡化学生录取的专业属性,提高学生在专业、课程、学习渠道、方式等方面选择的自主性,满足学生个性的多元化发展,但并非是放任自流,必须有一定的针对性。学校必须建立人才需求信息调查和预测工作系统,定期开展人才需求预测,掌握人才市场需求趋势,并及时反馈到培养过程。在学生自主选择和学校行政干预相结合、市场导向和学科专业发展规划相结合的原则下,提高学生未来就业的适应性。

柔性教育是一种新型的人才培养模式,目的就是使每一位学生都能得到适合自身特点的最佳教育和全面发展,使学校教育成为一个“柔性”系统,能够适应不同的学生,学生能够适应不同的职位需求。在教育实践过程中,一方面,必须明确学生的主动性,学生在明确职业生涯规划的基础上自主选有方向;另一方面,学校必须要做好各个方面的配套管理与改革,构建柔性人才培养体系,让学生选定的方向教育质量有保障,真正激发学生的学习积极性与能动性。柔性教育是一项系统化的教育改革工程,需要因校制宜,稳步推进,不断探索,不断完善。

[参 考 文 献]

[1]曾冬梅,黄国勋.高等学校人才培养模式改革要略——从教育的内外部关系规律看高校人才培养模式改革[J].教育与现代化,2002(2):79-80

[2]仝兴华,刘衍聪.探索柔性培养机制创新人才培养模式[J].中国大学教学,2006(9):46-47

[3]陈荣秋,马世华.生产与运作管理(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2011-06

[责任编辑:潘洪志]endprint