学习书法的苦与乐

在我五岁那年,父亲把一本描红本放在我面前,递给我一支新毛笔,教我如何执笔,如何在双钩的红线里把笔画描出来。我感到新奇,握起笔胡乱涂鸦一番,脸上,手上,身上都是斑斑墨迹。我用羞涩的眼光看着父母时,他们脸上充满笑容,眼睛里流露出一种信任,在他们不停的鼓励称赞中,我逐渐能准确地描画出每一个基本笔画,当别的孩子还沉浸在嬉戏玩耍之时,我已经能稳稳地握笔,熟练把控用笔的提按了。

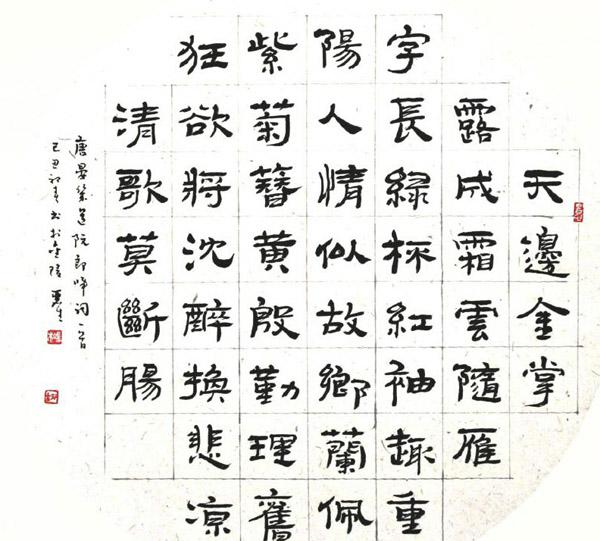

随后,父亲把唐代颜真卿的《麻姑仙坛记》递到我面前,这是我临的第一本帖。他教我颜字的用笔和结字特点,循序渐进,一日一课。喜欢父亲在我的习课上用红墨水画圈圈,那是一种褒奖,如果今天获五个红圈圈,明天我一定会争取得八个红圈圈,写毛笔字成了我喜欢的一件事。

但是“好景不长”,父亲又教我临写小楷《黄庭经》,每天50个大字、100个小字是必须完成的功课,看着别的孩子课后能尽情地玩耍,而我只能不分寒暑坐在桌前临着枯燥的古帖,我有了反抗的情绪,不认真,偷懒、敷衍。四年级时,学校推荐我参加全市少儿书法比赛,得了一等奖,老师同学祝贺我,学校大会表扬我,父母很高兴,问我有什么感想,我只回答了两个字“苦恼”,这是一个十岁孩子对心中长期积压的不满情绪的一种泄愤。

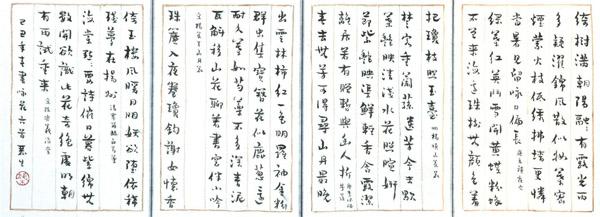

考入南京一中后,校风纯朴,治学严谨,语文教学中包含每天一张书法作业,我的作业常被老师画满了红圈圈,学校还为我办了个人书法展览。这激起了我学习书法的兴趣,调动了我学习书法的积极性,转被动为主动。我临习了颜、柳、欧的楷书,临习了《曹全碑》《礼器碑》等汉碑,临习了《峄山碑》《石鼓文》等篆书,沉浸在书法学习的乐趣中。

文革期间,我中断了书法学习,在去农村插队的前夕,父亲把藏在邻居家鸡窝里幸存的字帖放在我的行李里,叮嘱我有时间就读一读,临一临。当时插队的条件很艰苦,日出即行日落才归的田间劳动,除了一身泥一身汗,就是疲惫,但晚上我还是会坐在昏暗的煤油灯前,享受着书法给我带来的快乐。

文革后,江苏省举办了首届书画展览,我的一张隶书作品被扬州地区选送参展,当时参展的都是大名家,都是书画界的前辈,在此期间我认识了何乐之先生,由何先生介绍,先后拜萧娴、林散之先生为师。先生教我“多读书,书能治俗,求字外功,博采众长”,先生教我“以心作书,以情动人”。由于老师的谆谆教导,才使我能在书法的道路上越走越宽。

(端木丽生,中国书法家协会会员,南京市书法家协会教育委员会主任。参加全国老年大学教材编审委员会审定教材《中国书法》的编辑工作,任篆隶部分主编。)

责任编辑 汪峣endprint