非常规岩性油藏氮气驱技术研究与试验

乞迎安,汪小平,杨 开,田 鑫,陈志会

(中油辽河油田分公司,辽宁 盘锦 124010)

1 可行性研究

1.1 氮气驱增油机理

氮气因与油水间存在密度差异而产生重力分异作用[1-2],气体沿垂向裂缝或高渗孔道上浮至油层顶部,并占据顶部空间,形成次生气顶,将注水难以波及到的顶部裂缝、微孔隙中的油气置换出来,并在重力作用下运移至油井采出。

在温度119℃及压力30 MPa条件下,氮气与油的界面张力为8.9 mN/m,远低于水和油的界面张力(30.5 mN/m),以及氮气与水的界面张力(49.4 mN/m)[3]。由于水可以进入的最小缝宽是氮气的14倍[4],氮气比水更易进入窄裂缝、微孔隙中,置换出更多的油气。此外,氮气还具有降低原油黏度、补充地层能量、封堵水窜通道的作用。

1.2 油藏条件可行性分析

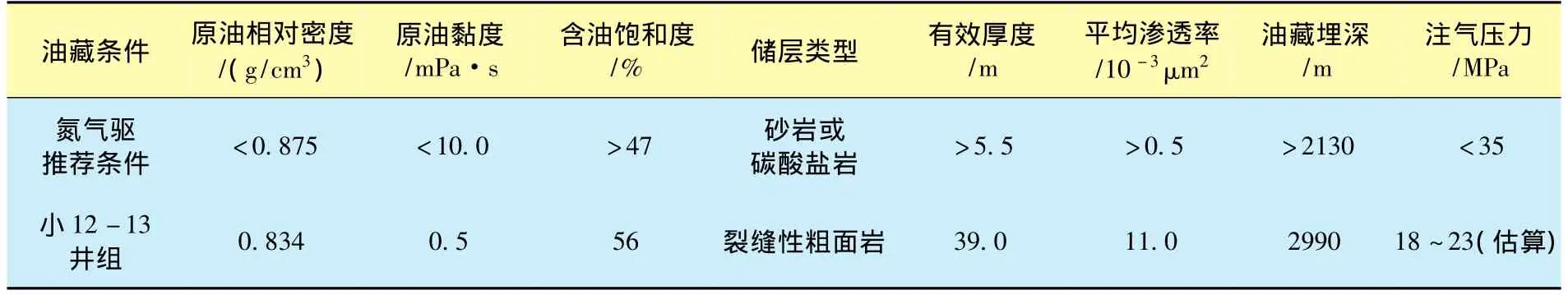

小12-13井位于黄沙坨油田构造主体部位,2012年7月投产,2013年5月转注,转注前采出程度为31%。井区所处位置油层厚度大,剩余油相对富集,注采井间连通性好。因此,将小12-13井组确定为试验井组。将该井组储层参数与国内外氮气驱油藏推荐标准[5](表1)对比可知,该井组油藏参数满足氮气驱油藏筛选标准。火山岩油藏氮气驱虽未检索到相关借鉴文献,但具有双重介质的碳酸盐岩油藏在国内试验已有成功先例[6],因此,确认火山岩油藏氮气驱技术可行。

表1 小12-13井组地质条件气驱可行性评价

2 气驱技术研究与方案设计

2.1 设计思路

黄沙坨油田氮气驱先导试验设计为“氮气泡沫+气水混合”的双段塞。为防止形成气窜,第1段塞设计为氮气泡沫驱方式,泡沫视黏度高,在多孔介质形成贾敏效应,对高渗透通道产生封堵作用[7]。第2段塞设计为气水混注方式,注水可降低注气压力,保证氮气的有效注入,同时,混注方式也有助于抑制气窜发生。

2.2 段塞参数确定

2.2.1 发泡剂的筛选

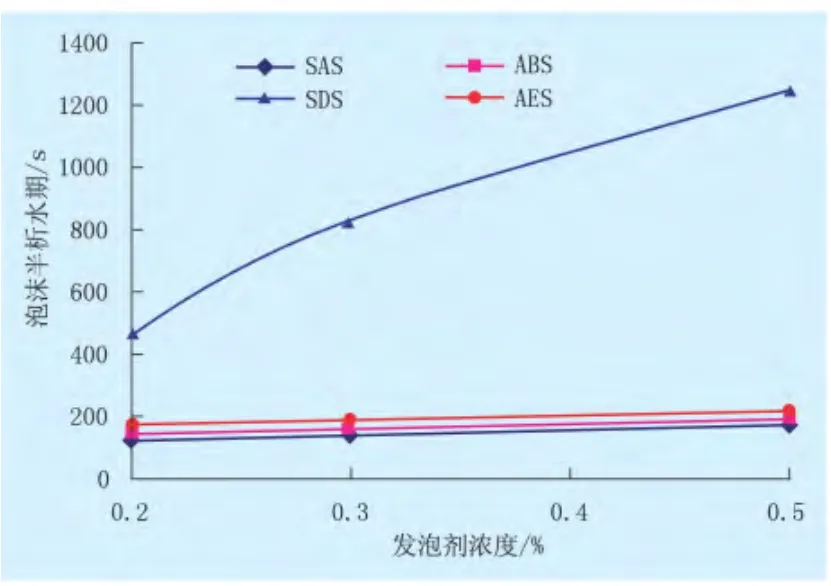

通过实验,对 SAS、ABS、SDS、AES 4 种发泡济进行了筛选[8]。经过200℃温度下的处理后对发泡剂进行了室内评价实验,检测发泡剂在不同浓度下的发泡体积与半析水周期。实验结果表明(图1、2),SDS具有良好的发泡性、耐高温性与泡沫稳定性,因此,优选SDS作为黄沙坨油田氮气驱先导试验的发泡剂。此外,通过实验还确定了发泡剂合理使用浓度为0.5%。

图1 200℃处理后发泡剂发泡体积随浓度变化曲线

图2 200℃处理后泡沫半析水期随浓度变化曲线

2.2.2 气液比实验研究

模拟黄沙坨油田油藏储层物性,基质渗透率取值为 0.9 ×10-3μm2,裂缝渗透率为 12.0 ×10-3μm2,孔隙度为7.9%,实验用油取自黄沙坨油田,原油密度为0.83 g/cm3,黏度为5.42 mPa·s。借鉴文献[9]的研究,利用长岩心模型驱替实验装置,在温度为96℃,注入压力为16.0~18.5 MPa,气液比分别为1∶1、2∶1和3∶1的条件下进行水驱后氮气泡沫驱室内实验,计算氮气泡沫驱提高采收率幅度。实验结果表明气液比为2∶1时,采收率提高幅度最大,达到18.1%(图3)。

图3 不同气液比与提高采收率幅度关系曲线

2.2.3 注采方式数模研究

利用数值模拟软件CMG2010-STARS,构建40×36×9型网格模型,探究小12-13井组在构造不同位置氮气驱实验效果。模拟结果表明,在相同注入量下,“低注高采”气驱方式注采井间的波及体积最大,油藏动用程度最高。

试验井组所在的小25块油藏具有一定倾角和垂向渗透性。吸水剖面测试结果表明,油藏下部动用程度大,吸水强度高,上部吸水效果差[10]。采用低部位注气,高部位开采的方式,有利于氮气向上挤压,捕集零散剩余油,驱替路径延长,还有利于气窜控制。

2.3 注入井口及井身管柱设计

黄沙坨油田目前地层压力在20 MPa以上,为保证气驱注入过程安全,设计满足高压注入的井口和工艺管柱。工艺管柱配置了Y521-148封隔器,工作压差达到50 MPa,实现对环空的有效封隔。注汽井口设计为KQ65-35型采油(气)井口装置,工作压力达到35 MPa。

3 现场试验

3.1 注入情况

2013年5月,在黄沙坨油田小12-13井组上开展了氮气驱试验,2014年1月结束,共分为4个阶段:空白水驱、氮气泡沫驱、间歇停注和气水混驱。

累计注入标准状况下氮气量为334.6×104m3,折算地下体积为24850 m3。累计注水量为12124.1 m3,处理半径约为51.1 m。平均注气压力为19.4 MPa(表2)。

表2 小12-13氮气驱注入参数统计

3.2 效果分析

3.2.1 测试资料分析

为分析氮气驱试验效果,在试验前后对示踪剂、井底压力、采出液发泡剂浓度、采出气组分等多项关键参数进行了录取。措施后平均注水压力上升6 MPa,视吸水指数下降4 m3/(d·MPa),氮气泡沫驱对优势水流通道产生封堵作用。示踪剂检测显示,措施后主裂缝水流推进速度由水驱时36.2 m/d减缓至12.7 m/d,说明氮气泡沫驱能明显控制水流沿主裂缝方向窜进;测试注水井底压力为38.1 MPa,氮气泡沫压力为43.6 MPa,压力升高5.5 MPa,说明注入的氮气能有效弥补井组地下亏空,保持地层压力。经产出气取样分析,氮气浓度均在10%以下,采出液检测发泡剂浓度均在0.07%以下,说明采用先“氮气泡沫”后“气水混注”的双段塞注入方式合理,有效抑制了气窜与水窜的发生。

3.2.2 增油效果及经济效益分析

小12-13井组对应生产井共开井12口,其中有10口井见到明显增油效果,一线井见效率为87.5%,井组单井见效率达到83.3%,与气驱前对比,日产液基本保持稳定,最高日增油14.3 t/d,含水降幅达6.8%。截至2014年9月底,平均日增油8.2 t/d,含水降低4.3%,累计净增油3517 t,有效期达到425 d。累计投入氮气、发泡剂等费用合计687.15×104元,阶段创效1445.79×104元,阶段投入产出比为1.0∶2.1。

4 结论

(1)在正韵律沉积的低渗透油藏,氮气驱依靠自身物理渗流特性,表现出与水驱不同的驱替路径和技术优势。氮气驱增产机理不是单一的,而是综合作用的结果,主要增产机理为重力分异作用。

(2)氮气密度小、黏度低,易气窜,采用氮气泡沫与气水混注方式可有效抑制气窜的发生。

(3)试验结果表明,具有双重介质特征的黄沙坨火山岩油藏在水驱过后,采用低注高采的氮气驱方式技术可行。

[1]李士伦,张正卿.注气提高石油采收率技术[M].成都:四川科学技术出版社,2001:52-65.

[2]谭天恩,窦梅,周明华.化工原理[M].北京:化学工业出版社,2009:247-248.

[3]白凤瀚,申友青,孟庆春.雁翎油田注氮气提高采收率现场试验[J].石油学报,1998,19(4):61-68.

[4]黄代国.雁翎油田注氮气增产机理的实验评价[J].石油学报,1998,13(4):68 -69.

[5]董平志.大芦湖油田氮气驱提高厚层低渗透油藏采收率先导试验[J].特种油气藏,2011,18(2):104-106.

[6]文玉莲,杜志敏,郭肖.裂缝性油藏注气提高采收率技术进展[J].西南石油学报,2005,27(6):49-52.

[7]赵田红,蒲万芬,金发扬,等.空气泡沫驱油室内实验研究[J].计算机与应用化学,2013,30(9):1007-1009.

[8]刘泽凯,闵家华.泡沫驱油在胜利油田的应用[J].油气采收率技术,1996,3(3):23 -29.

[9]徐飞,刘华,宋元新,等.低渗透裂缝性油藏水气交注非混相驱提高采收率研究[J].石油化工应用,2012,36(5):86-86.

[10]马强.黄沙坨火山岩油田注水开发实践[J].吐哈油气,2008,13(1):28 -30.