铭记历史缅怀先烈珍爱和平开创未来

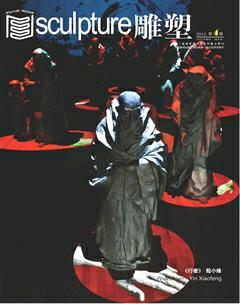

雍韬

2015年是世界反法西斯战争暨中国抗日战争胜利70周年。70年前,在国家和民族万分危难之际,面对凶恶的日本侵略者,中华人民同仇敌忾,众志成城,前赴后继,英勇斗争,展开了一场波澜壮阔的全民族的伟大抗战,经过8年艰苦卓绝的抗战,最终取得了抗日战争的伟大胜利,为世界反法西斯战争的胜利做出了巨大贡献,用鲜血和生命谱写了正义战胜邪恶、光明战胜黑暗、进步战胜反动的英雄史诗。但是,世界各国出版的关于反法西斯世界大战的资料里,很少提到中国战场。不管是英国人写的《第二次世界大战史》,还是前苏联人编的《第二次世界大战史》,甚至我国出版的《第二次世界大战史》,都极力宣传欧洲战场和太平洋战场,并没有对中国抗战在第二次世界大战中地位与作用的准确评价。这让无数死难的中国英雄与民众们九泉之下如何瞑目,又如何让每一位铭记历史、期盼和平的现代人心安?

历史已经雄辩地证明——中国抗日战争和太平洋战争是打败日本军国主义的主要原因,苏联出兵东北和美国在长崎、广岛投放原子弹是加速日本投降的重要因素。中国的抗日战争以自身的巨大牺牲打破了日本的“北进计划”,迟滞了日本的“南进计划”,粉碎了德、日法西斯妄图霸占全球的战略,为世界反法西斯战争做出了不可磨灭的重大贡献,这是铁的客观事实。

在世界反法西斯战争中,各国的艺术家们以艺术为武器, 创作了一系列不朽的作品,记述各国人民的艰苦斗争和可歌可泣的英雄事迹,刻画在艰难岁月中的苦难和胜利时刻的欢乐,歌颂劳动人民的坚贞不屈和英雄人物的大无畏精神,鞭笞侵略者的凶残暴虐和狼狈崩溃的情景。这些艺术作品,激发了人们对法西斯的仇恨,从而鼓舞了人们的斗志。

在各种艺术形式中,雕塑以其独特的特点与优势而倍受青睐。雕塑作为一个艺术门类或领域,不管其概念上的外延与内涵如何拓展,其在教化与引导方面的公共功能性价值与意义,是不可忽视也不可磨灭的。作为一种三维的物质形态,雕塑作品可以塑造出一个空间,营造出一种气氛,传达出创作者的艺术理想,演变成一种肢体上可以触摸、视觉上可以触及、心理上可以感知的物质实体,对观众进行情绪上的引导,唤起受众的联想并引发情感上的共鸣。因此,相比较于平面类绘画作品,雕塑艺术作为一种特殊的传播媒介,有着本身的独特视觉张力,在传播美学、启迪公民、普及美育等方面,起着积极而独特的作用。

正因为如此,抗战反法西斯战争这一重大历史题材是我国上世纪30年代以来雕塑艺术的表现重要题材之一。早在反法西斯战争期间,世界各国的许多爱国雕塑家们便投入了反法西斯战争题材的作品创作中,把雕塑艺术转变成为鼓舞人民战胜法西斯、伸张正义、建立丰功伟绩的抗战宣传武器。70多年来,涌现出一大批有影响力的反法西斯战争题材的雕塑艺术作品,不少已成为美术史上的不朽名作。随着战争的胜利、社会的进步、时代的发展,人们铭记历史、珍爱和平的思想潮流日益高涨,更是兴起了一股股创作反法西斯战争雕塑作品的热潮。在这些为数众多的反法西斯战争题材的雕塑作品中,凝聚了世界各国几代雕塑家对反法西斯战争雕塑题材艺术语言的不懈探求。综观国内外这些反法西斯战争题材雕塑的形式语言基本分为三种,分别是纪念碑式雕塑、纪念性群雕和纪念单体雕塑。雕塑家们利用这三种形式的作品来向人们传达出反对战争、呼唤和平的理念。

70年过去了,但用鲜血和苦难谱写的这一段世界反法西斯战争史依然鲜活。因此,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,本文汇集国内外雕塑名作,以雕塑的形式铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来。

一、纪念碑式雕塑

针对反法西斯战争题材,世界多个国家建起了为数众多的纪念碑式雕塑。比如于俄罗斯莫斯科胜利广场《胜利女神纪念碑》、圣彼得堡《列宁格勒保卫战胜利纪念碑》、伏尔加格勒的《祖国母亲在召唤纪念碑》,乌克兰基辅《卫国战争纪念碑》,美国华盛顿《华盛顿二战纪念碑》、弗吉尼亚州《美国海军陆战队纪念碑》,德国柏林《苏军解放柏林纪念碑》《欧洲被害犹太人纪念碑》,荷兰鹿特丹《被破坏的鹿特丹市纪念碑》,表南斯拉夫的《苏捷什卡战役纪念碑》、俄罗斯莫斯科《胜利女神纪念碑》,等等。这些纪念碑式雕塑以其非凡的宏伟气势,巧妙的构思和浪漫主义精神表达了世界各国人民在反法西斯中所表现出的高度爱国主义和英雄主义精神,凝结为具有史诗特点的世界和平进程中的丰碑。

在中国也有大量的抗战题材纪念碑式雕塑,比较知名的有重庆的《人民解放纪念碑》(原《抗战胜利纪功碑》)、北京的《中国人民抗日战争纪念碑》、南京《南京大屠杀纪念碑》、沈阳《残历碑》等。其中,人民英雄纪念碑浮雕《抗日游击战》,画稿辛莽,雕刻张松鹤。浮雕上显现出抗日战争时期太行山区敌后游击战的场面。远远望去,在一座雄伟峻峭的半山腰里,游击队员们正穿过高大的树林和茂密的青纱帐,去和敌人战斗。画面上,青年男女农民拿着铁铲背着土制地雷;白发的母亲送枪给儿子去打击日本侵略者;年青小伙子站在指挥员身旁,等候命令,准备随时投入消灭敌人的战斗。中国人民抗日战争纪念碑,作者丁洁因、郝重海。碑高15m,宽8m,厚6.6m,由巨大的花岗岩和压碎的侵略者战争机器残骸铸铜雕塑(《压碎侵略者的战争机器》)组成,象征着正义必胜,一切侵略者必将失败。南京大屠杀纪念馆遇难者纪念碑,为纪念侵华日军南京大屠杀遇难同胞而建。简洁的造型、沉重的色块、惊心动魄的数字,等等运用强烈的建筑语汇来唤起人们对70多年前那场杀戮的悲惨情境的回忆。沈阳残历碑:残历碑是一座巨大石雕,碑形为翻到事变日期的台历,上面布满弹痕与骷髅,向人们介绍了日本帝国主义发动“九·一八”事变、奴役中国人民的罪行和沦陷区人民的苦难生活及不屈不挠的斗争事迹。

此外,还有一些建于抗战期间的纪念碑雕塑,比如1934年著名雕塑家刘开渠创作的《淞沪战役国军第八十八师阵亡将士纪念碑》,1941年建于四川省广汉市的《广汉抗战阵亡将士纪念碑》,可以让人们纪念、缅怀、哀悼抗战反法西斯战争中发生的重大历史事件、英雄人物。这种纪念碑式雕塑源自古代纪功碑及陵墓建筑,在近现代发展成为一种专门的雕塑性建筑形式,是雕塑与建筑的复合体。从功能上来说,它是为纪念某种具有历史文化意义的重大事件、重要人物而设置的,往往是出于一个特定的自然环境或者人文场所之中。这些作品共有的特点是,风格上庄严肃穆、宏伟壮丽,具有极强的宣传教育功能。现在这些纪念碑已成为当地的地标式景观作品,构成了当地的文化景观与城市形象的重要组成部分。

二、纪念性群体雕塑

在反法西斯题材的作品中,国内外都有大量的纪念群雕作品出现。比如俄罗斯伏尔加格勒纪念斯大林格勒保卫战的浮雕《废墟墙》、美国的《硫磺岛战役纪念群雕》、北京的《中国人民抗日战争纪念群雕》、南京的《侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆群雕》、重庆的《重庆大轰炸纪念群雕》等。这类纪念性群雕的共同特征是,是以反法西斯运动中的人物为主体,有战士、平民以及各界名人等,采取多个人物的形式组合而成,共同承载反战和平的纪念寓意。这些作品都营造出了一个大的构图空间,合理安排各个人物或道具的动态和造型,注意各人物或道具间的相互呼应和疏密关系,体现出群雕作品的整体感和表现力。作品中往往有一个视觉上的中心,人物排列由中心开始呈发散状,利用作品自身形体变化的连续性来表现一定的情节,具有强烈的表现力,这也是表现反法西斯战争雕塑题材的重要表现手段。

中国人民抗日战争雕塑园内群雕座落在雕塑园区22500m2区域内,按中国人民抗日战争历史过程,分为“日寇侵凌”“奋起救亡”“抗日烽火”“正义必胜”4个部分,摆放38尊直径2m、高4.3m的柱形雕塑,青铜铸造,均重6t。群雕以《国歌》为主题,以中国传统碑林形式布阵,借鉴中国传统雕塑形式创作,表现了中国人民2.25万2.22不屈不挠的民族精神和大无畏的英雄气概。

武汉中山舰博物馆纪念区金鸡湖畔,有座以中国陆海空、民众各界和敌后抗日军民为背景的大型雕塑公园,《血染大江》《全民抗战》《空中雄鹰》《保卫大武汉》《一致抗日》等作品,从陆战、空战、海战及全民抗战等不同角度,以雕塑的艺术形式展现武汉会战波澜壮阔的难忘岁月。

三、纪念性单体雕塑

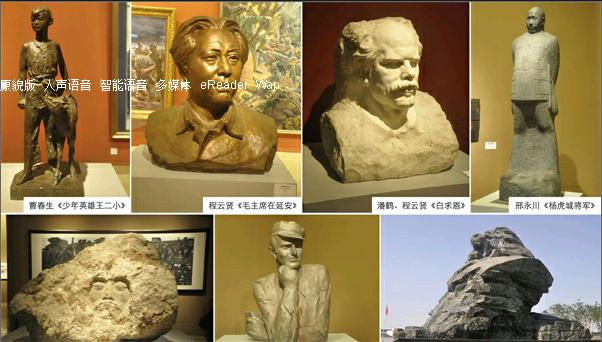

相对而言,单体的纪念雕塑由于不能体现叙事情节完整性与时空上的连续性,往往着眼于表达一个精彩凝固的瞬间。而且因为尺度较小,适合于创作者将创作重心放在对雕塑语言的推敲和探索上。这类作品的表现主要方式主要是以写实的头像、半身像、全身像为主。纪念性单体雕塑与纪念碑式雕塑、群雕相比,在材质材料的选择上,更具有多样性;在细节刻画上,更有创作上的深入性和实验意义。这类作品很多,前苏联有乌切季奇·叶甫根尼的《祖国母亲在召唤》《铸剑为犁》《宁死不屈》,中国雕塑作品典型的有滑田友的《轰炸》、刘开渠的《无名英雄战士》、肖传玖的《地雷战》、贺中令的《白山魂》、邢永川的《杨虎城将军》、杨美应的《斯诺在延安》、潘鹤和梁明诚合作的《怒吼吧,中华!》以及潘鹤与程允贤、王克庆、郭其祥合作的《和平少女像》等,使得历史人物的瞬间被定格成了永恒的记录。这些作品以雕塑的形式,铭记历史,缅怀先烈,期盼和平,有助于帮助人们了解中国是世界反法西斯战争的东方主战场,中国抗日战争是中国对外反侵略战争史上规模最大、历时最长、最为激烈、最为残酷的民族战争,准确而深刻地使世人认识到中国抗日战争的历史意义与重要价值。

和平和发展已成为当今世界发展的重要主题,只有在和平的环境下,人类社会才能得到正常的发展与进步。倡导和平理念是反法西斯战争雕塑题材的主要表现目的,也使得这一题材在今天乃至将来仍要不断被沿用。目前的反法西斯题材雕塑作品代表了过去70多年雕塑家探索的成果,而随着反法西斯战争发生与结束的时间日渐远去,对有关史实的研究与价值判断越来越深入,反法西斯战争题材作为人类记忆中的一笔精神财富,如何结合现代科技的进步、新美学意识的发展,推陈出新,创作出既具有时代性又符合历史感、既有文化大众化又有艺术个性化、既有艺术专业性又有学科多样性的优秀作品,将是一个新的历史课题。对后代来说,只有铭记历史,才能珍爱和平。因此,反法西斯战争题材承载着人们对战争的扬弃、对和平的呼唤,将作为一种延续性艺术题材被不断探索与发展,艺术语言不断日益丰富,题材的挖掘将越来越广泛,并将会在新的历史时代被赋予新的意义与价值。