地震沉积学在松辽盆地葡北油区的应用

卢虎胜,唐文连,李培俊,文钢锋,李 君,张宪国(.中国石油大学研究生院,山东青岛66580;.中国石油大学地球科学学院,北京09;.中国石油新疆油田分公司风城油田作业区,新疆克拉玛依8000;.石大厚德(北京)科技有限公司,北京000)

地震沉积学在松辽盆地葡北油区的应用

卢虎胜1,唐文连2,李培俊3,文钢锋4,李 君3,张宪国1

(1.中国石油大学研究生院,山东青岛266580;2.中国石油大学地球科学学院,北京102249;3.中国石油新疆油田分公司风城油田作业区,新疆克拉玛依834000;4.石大厚德(北京)科技有限公司,北京102200)

地震沉积学应用于陆相湖盆时,亟待开展技术方法上的探索。分析了90°相位转换技术、地层切片技术和分频解释技术等3项地震沉积学关键技术的局限性,指出90°相位转换需要综合考虑与之相匹配的地质体的厚度和地震数据频率;地层切片可以用于沉积相解释,针对不同的沉积相类型,需采用不同的切片方式;地质体三维可视化雕刻技术应用于地震沉积学解释,可以解决复杂储集层沉积的三维解释难题。

松辽盆地;葡萄花油田;地震沉积学;地层切片;分频解释;三维可视化雕刻技术

2005年,国内学者开始将地震沉积学方法和技术应用于中国陆相湖盆沉积研究,围绕陆相湖盆地震沉积学应用技术做了大量工作,但是由于陆相湖盆沉积和构造特征的复杂性,其地震沉积学研究方法和技术仍需不断探索与完善。

1 研究区概况

葡萄花油田位于松辽盆地中央坳陷大庆长垣南部的葡萄花构造上,葡萄花油田北部构造为一闭合面积大、倾角平缓的穹窿状背斜(图1),油气分布受构造和岩性双重因素控制,属于典型的以构造为主的构造-岩性油藏,其主力油层为下白垩统嫩江组葡萄花油层。葡萄花油层发育大型河流-三角洲沉积体系,物源来自北部[1-3]。葡萄花油层的油气分布在大庆长垣北部具有统一的油水界面,而南部断层发育,储集层厚度变薄,是一个受断层切割的背斜构造-岩性油藏。

本研究选取的河流相沉积储集层主要为下白垩统嫩江组葡萄花油层,具有砂体发育薄、砂泥互层的特点,主要储集体为河道砂体和边滩砂体。单层砂岩厚度一般为3~7 m,宽厚比小于300,即砂岩单层厚度小且横向变化复杂。地震资料的主频为40 Hz,按照地震波长的1/4计算,平均垂向分辨率为24 m,显然不能满足研究区地震解释的需要。

2 地震沉积学原理

在自然界中不存在地震反射平行于岩性地层单元顶面的物理界面,地震地层学正是基于地震反射同相轴具有等时意义这一假设[4]。但文献[5]通过对地层的研究和三角洲前积体模型正演发现,反射同相轴并不总是地质时间界面,其地质意义与地震资料的频率成分有关,低频地震资料中反射同相轴更倾向于具有岩性意义而不是时间意义,对地震地层学的研究基础提出了质疑。

图1 研究区构造位置

地震沉积学改变了对地震反射同相轴地质意义的认识,从而开辟了地震资料地质解释中一个新的领域和方法。基于地震反射同相轴的地质意义具有多解性这一认识,进行地震资料地质解释首先要确定地震资料中信息的地质意义,然后才能开展针对性的解释。因此,地震沉积学对地震反射同相轴地质意义认识的变化,改变了传统的地震解释方法和解释流程。

3 地震沉积学技术方法及其应用

目前利用地震资料进行储集层研究的技术很多,如振幅随偏移距变化分析、波阻抗反演等,但这些方法的结果主要是对地层岩性和含油气性的判断,而不是沉积学解释所关注的等时地层及其沉积特征的信息。国外地震沉积学研究学者从地震资料频率对地震反射信息地质意义的控制作用这一基本认识出发,在海相地层研究中提出了地震沉积学的3项关键技术:90°相位转换技术、地层切片技术和分频解释技术[5-7]。与海相地层相比,我国陆相湖盆沉积的显著特点就是沉积演化快、横向变化大,因此需要进一步研究地震沉积学在陆相湖盆研究中的适用性,探索新的地震沉积学解释技术。

3.1 90°相位转换技术

90°相位转换是假定使用的地震资料都是零相位的,但实际情况并非如此,因而造成了90°相位转换技术应用的局限性[8-9]。事实上,即使是在零相位地震数据中,波峰、波谷对应地层界面,岩性地层与地震相位间也不存在必然的关系,尤其在薄互层情况下,更难建立地震数据和岩性测井曲线间的联系。

根据90°相位转换的原理,转换后地震波的波峰(或波谷)对应于地层,而不是对应于地层的顶、底界面,这使得地震反射同相轴与地质岩层相对应,地震相位也就具有了岩性地层意义,地震波可以清楚地反映岩性的变化,储集层厚度越大,地震波振幅越强,反之亦然[6-7]。实际上,90°相位转换技术只有在沉积地层厚度与地震数据体频率匹配时才能达到预期的砂体预测效果。

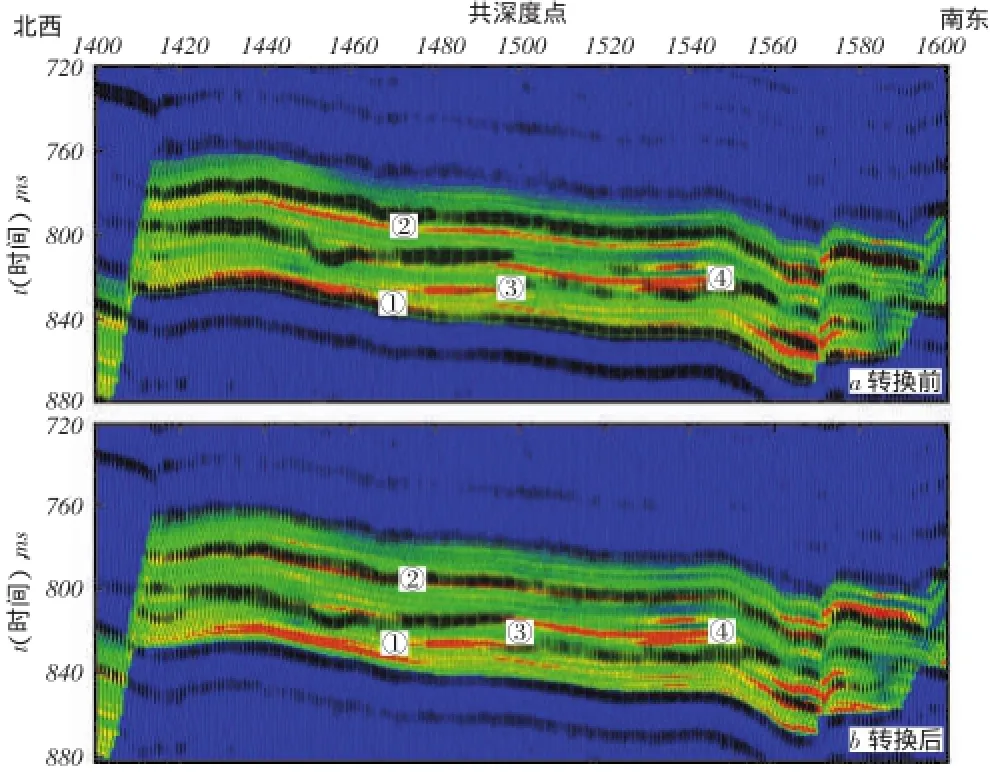

以松辽盆地葡萄花油田北部葡萄花油层为例,将地震储集层井约束反演结果与90°相位转换前后的叠后地震剖面叠合在一起发现,在反演出的4个砂体中(图2),只有地层厚度接近于地震调谐厚度的①号砂体通过90°相位转换可以作出预测,而与地震调谐厚度存在明显差异的②号、③号和④号砂体,在90°相位转换的地震剖面上都不能被有效预测。

图2 90°相位转换前(a)后(b)地震剖面与地震岩性预测剖面对比

3.2 地层切片技术

文献[10]首先提出了利用三维地震水平成像得到高分辨率沉积相图像的方法,之后衍生出不同的地层切片方法并得到了很好的应用。由于地震沉积学关注的是等时沉积单元及其沉积相,因此,等时地层切片方法是其在地震沉积学应用中的关键。文献[11]和文献[12]提出了地层切片的方法,这是一种在落实的等时沉积界面之间进行等比例内插,从而得到近似等时切片层面的方法。地层切片技术考虑了沉积速率随平面位置的变化,比时间切片和沿层切片更加合理而且更接近于等时沉积界面。

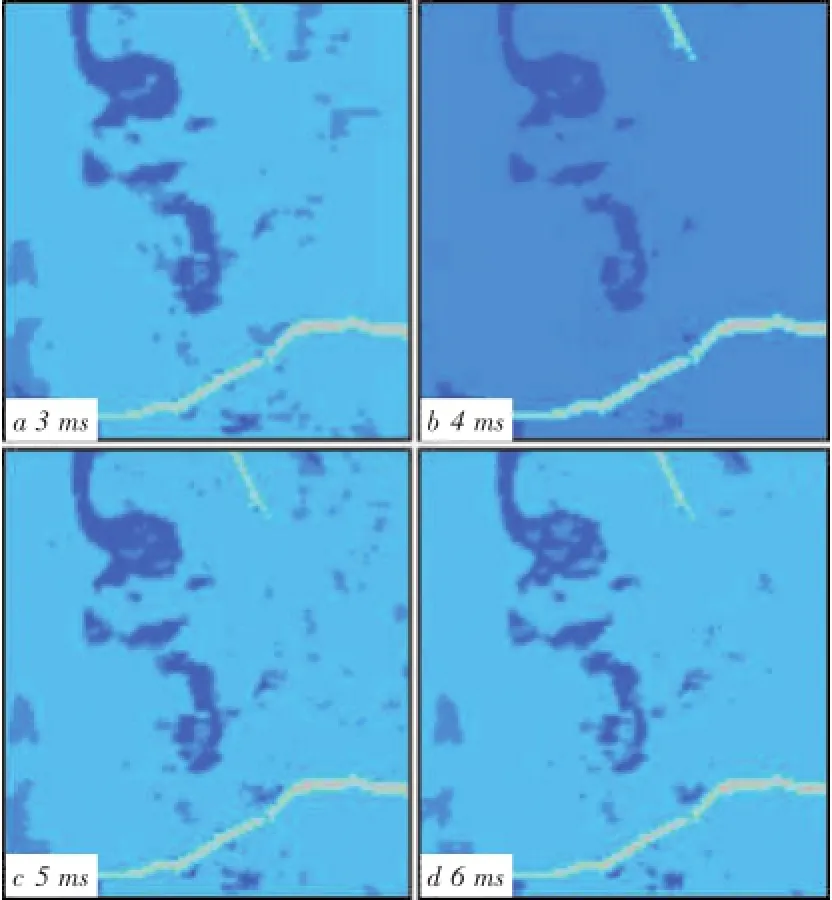

在陆相湖盆复杂沉积研究中,需要根据地层的变化进行切片,对不同沉积成因和沉积特点的地质体采用不同的切片方式。河流相沉积中,由于垂向上往往发育邻近的泛滥平原沉积,形成稳定的地震反射界面,常成为良好的等时参考面,以此等时参考面制作地层切片,达到识别河道的目的。图3是在研究区葡一段上部河道的地层切片,研究区葡萄花油层发育大型的河流-三角洲沉积体系,根据葡一段上部的切片解释,不但可以有效地识别河道的位置,还可以通过对垂向不同切片的分析,指导对沉积演化的认识(图3)。

图3 葡萄花油田北部葡一段上部河道地层切片

3.3 分频解释技术

地震沉积学认为,地震同相轴的地质意义受地震资料频率控制,不同频率的地震数据反映的地质信息不同。地震沉积学研究中,常使用分频段解释的方法,对地震资料进行分频处理,针对不同的需要选用相应频段的地震数据体开展沉积相解释。

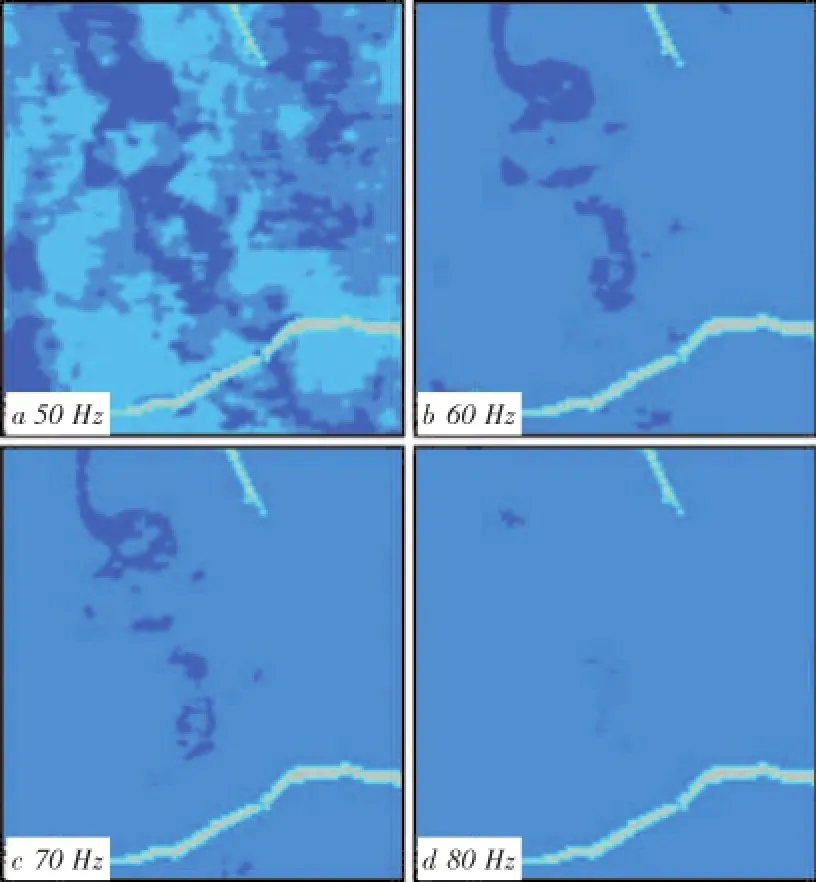

从地震资料应用于地质研究开始,地震资料分辨率的研究就一直没有间断,不同学者也提出了一些对地震资料分辨率的认识[13-18],而地震资料垂向分辨率为大部分学者所接受的标准是1/4波长(λ/4)[13],地震资料分辨率与地震波长有直接关系。由于实际地层速度是一定的,对于同一地层的地震反射资料来说,通过改变地震资料的频率,可以改变波长,从而影响地震资料的分辨率。地震资料频率越高,能分辨的地层厚度就越薄,沉积组合模式也会直接影响沉积体能否被有效识别。以研究区的河流相沉积为例,葡萄花油层多期河流相沉积垂向叠置,沉积地层以砂泥岩薄互层的形式存在,相应的地震反射也就不是单一地层的反射,而是一组复杂沉积单元的反射,等时沉积边界不是沿着完全可分辨的地震反射同相轴延伸。钻井统计结果表明,研究区水下分流河道单层砂岩厚度一般小于10 m,研究区三维地震资料的主频在40 Hz左右,根据钻井—地震合成记录分析,地表到目的层段的地震速度平均为2 100 m/s.计算与主要砂体厚度调谐的地震资料主频,进行近全频段的0~80 Hz频率扫描,制作分频调谐地震数据体。采用地层切片的方法,进行不同时间的地层扫描,提取不同频率分频地震数据的时间切片。通过对一系列切片的比较,在60 Hz频率体4 ms切片上,可以看到比较清晰的河道特征,而且经过井点验证符合钻井揭示的沉积特征,最终选择了60 Hz分频地震数据体作为研究区地震沉积学解释的分频数据(图4)。

图4葡萄花油田北部葡萄花油层砂体的不同频率调谐体4 ms等时切片

图3 b和图4b(深蓝色区域)中显示了曲流河河道砂体及牛轭湖沉积砂体特征,与已知钻井、测井中揭示的曲流河砂体沉积一致。通过图4中不同频率数据体切片的解释结果分析,对目的层薄层砂体识别,最大识别薄层能力在地震资料主频的2倍附近(图4b),频率太高,解释结果反而不很理想(图4c,图4d)。

根据分频处理原理,在相同地震反射时间位置对比不同分频数据体的能量异常,对同一沉积体在不同频率地震数据中的沉积特征进行分析,进而确定出砂体的真实厚度。用单频50 Hz,60 Hz,70 Hz,80 Hz处理,并在地震反射标准层以下4 ms处对比(图4),分析结果发现,频率为60 Hz的切片最能清晰地反映出砂体的展布特征,对比研究区测井、钻井资料结果,发现地震上能够响应的砂体厚度仅为2.5 m,远小于原始地震资料的垂向分辨率理论值。

3.4 三维地质体雕刻技术

三维地质体雕刻技术包括雕刻技术和自动识别追踪技术。三维地质体雕刻技术就是根据地质体在三维数据体中的地震响应特征,利用颜色的变化和透视作用来识别地质体的空间展布。地质体自动识别追踪技术根据地质体的地震振幅、频率和相位的特征,运用自动识别追踪,检测地质体的地震响应在立体空间的展布特征研究地质体的沉积规律。

三维地质体雕刻技术的原理就是,相同沉积条件下形成的地质体的地震响应特征(振幅、频率、相位和地震反射能量的强弱)基本上相同或相近。因此,只要定义钻井标定的地质体的特征,就可以利用颜色和透视技术将地质体突出出来。地质体自动识别追踪技术同样是根据地质体的振幅、频率、相位和地震反射能量的强弱相同的地震响应原理拾取研究已经确认的地质体,以此作为样本,在一定的追踪条件下,在整个三维地震数据体中自动识别地震响应特征相近的地震反射,将其突出出来,达到研究其沉积规律的目的,雕刻追踪的结果对河道及河道前缘砂坝展示得清晰明了,与钻井的结果一致。

三维地质体雕刻技术可以避免由于构造运动产生的地层褶皱、抬升剥蚀和断裂对于沉积地质体的破坏,减少了对地质体认识不透彻而造成对沉积地质体研究的错误认识。对于河道、砂坝以及滩坝等砂体展布几何形态规律性较强的沉积储集层研究有很好的作用,可以极大地减少解释人员的工作量。

4 结论与认识

(1)地震沉积学采用地球物理方法和技术进行井间沉积相和地层岩性预测,反映了储集层地质学和沉积学发展的方向,但由于受认识程度的影响,地震沉积学的技术方法和原理并不成熟,有待完善。

(2)90°相位转换赋予了地震相位以地层意义,在特定地震地质条件下才能适用,只有当储集层厚度接近于地震调谐厚度的情况下,90°相位转换技术才能取得较好的效果,从而赋予转换后的地震反射同相轴以地层意义。

(3)地层切片技术应充分考虑地层沉积规律,不同沉积相类型的地层应该采用不同的地层切片方式。

(4)三维地质体雕刻解释技术根据相同或相近的沉积体的地震反射特征相近的原理,运用颜色和透视效果以及自动识别追踪技术在三维空间识别相同或相近的地质体,达到研究沉积地层的目的。

[1]孙天皛.葡北油田水下分流河道砂体结构分析及剩余油分布模式[J].石油天然气学报,2012,34(10):40-42.

Sun Tianxiao.The sandbody structure of underwater distributary channel and remaining oil distributive pattern in Pubei oilfield[J]. Journal of Oil and Gas Technology,2012,34(10):40-42.

[2]陈俊庆,魏小东.葡北地区三维地震资料精细解释[J].石油地球物理勘探,2002,37(增刊1):145-149.

Chen Junqing,Wei Xiaodong.Fine interpretation of 3D seismic data in Pubei area[J].Oil Geophysical Prospecting,2002,37(Suppl.1):145-149.

[3]马英健,王长生,姜显春,等.松辽盆地葡北油田葡Ⅰ组油层精细沉积相[J].大庆石油学院学报,2003,27(2):8-12.

Ma Yingjian,Wang Changsheng,Jiang Xianchun,et al.Fine sedi⁃mentary facies research of oil reservoir in formation PⅠ,Pubei oil⁃field,Songliao basin[J].2003,27(2):8-12.

[4]Zeng Hongliu,Ambrose W A.Seismic sedimentology and regional depositional systems in Mioceno Norte,Lake Maracaibo,Venezuela[J].The LeadingEdge,2001,20(11):1 260-1 269.

[5]Zeng Hongliu,Kerans C.Seismic frequency control on carbonate seismic stratigraphy:a case study of the Kingdom Abo sequence,west Texas[J].AAPG Bulletin,2003,87(2):273-293.

[6]Zeng Hongliu,Backus M M.Interpretive advantages of 90°⁃phase wavelets,part 1:modeling[J].Geophysics,2005,70(3):7-15.

[7]Zeng Hongliu,Backus M M.Interpretive advantages of 90°⁃phase wavelets,part 2:seismic applications[J].Geophysics,2005,70(3):17-24.

[8]林承焰,张宪国.地震沉积学探讨[J].地球科学进展,2006,21(11):1 140-1 144.

Lin Chengyan,Zhang Xianguo.The discussion of seismic sedmien⁃tology[J].Advances in Earth Science,2006,21(11):1 140-1 144.

[9]董春梅,张宪国,林承焰.有关地震沉积学若干问题的探讨[J].石油地球物理勘探,2006,41(4):405-409.

Dong Chunmei,Zhang Xianguo,Lin Chengyan.Discussion on sever⁃al issues about seismic sedimentology[J].Oil Geophysical Prospect⁃ing,2006,41(4):405-409.

[10]Brown A R,Dahm C G,Graebner R J.A stratigraphic case histo⁃ry—using three⁃dimensional seismic data in the Gulf of Thailand[J].Geophysical Prospecting,1981,29(3):327-349.

[11]Wolfgang S.The future of applied sedimentary geology[J].Journal of Sedimentary Research,2000,70(1):2-9.

[12]Zeng Hongliu,Backus M M,Barraw K T,et al.Stratal slicing,part Ι:realistic 3D seismic model[J].Geophysics,1998,63(2):502-513.

[13]Widess M B.How thin is thin bed?[J].Geophysics,1973,38(6):1 176-1 180.

[14]Kallweit R S,Wood L C.The limits of resolution of zero⁃phase wavelets[J].Geophysics,1982,47(7):1 035-1 046.

[15]Schoenberger M.Resolution comparison of minimum⁃phase and ze⁃ro⁃phase signal[J].Geophysics,1974,39(6):826-833.

[16]Sheriff R E.Limitations on resolution of seismic reflection and geo⁃logic detail derivable from them[C]//Payton C E.Seismic stratigra⁃phy:applications to hydrocarbon exploration.AAPG Memoir 26,1977:3-14.

[17]Hongliu Zeng.How thin is thin bed?An alternative perspective[J].The LeadingEdge,2009,18(11):1 192-1 197.

[18]Hongliu Zeng.A new definition of seismic resolution for predicting very thin(1 m)reservoirs in layered media[R].Beijing:CPS/SEG Beijing 2009 International Geophysical Conference&Exposition,2009.

Application of Techniques of Seismic Sedimentology for Nonmarine Basin in Pubei Area in

Songliao Basin

LU Husheng1,TANG Wenlian2,LI Peijun3,WEN Gangfeng4,LI Jun3,ZHANG Xianguo1

(1.Graduate School,ChinaUniversity of Petroleum,Qingdao,Shandong 266555,China;2.School of Earth Sciences,ChinaUniversity of Petroleum,Beijing 102249,China;3.FengchengOilfield Operation District,XinjiangOilfield Company,PetroChina,Karamay,Xinjiang 834000,China;4.StarHold(Beijing)Technology Co.,Ltd,Beijing 102200,China)

Seismic sedimentology is anew research field proposed duringstudies of the marine strataabroad in recent years,but its applica⁃tion to continental lake basins is urgently required to explore in technique.This paper analyzes the limitations of such three key techniques of seismic sedimentology as 90°⁃phase conversion,strata slicing and frequency decomposition interpretation,and points out that the 90°⁃phase conversion technique needs comprehensive consideration of the matched geologic body thickness and the frequency components of seismic data;strata slicing technique can be used for interpretation of sedimentary facies,but need to adopt different ways of slicing,ac⁃cording to different types of sedimentary facies;3D visualization sculpture technique of geological body can be applied to seismic sedimen⁃tology,solving 3D interpretation problem of complex reservoir sediments.

Songliao basin;Putaohua oilfield;seismic sedimentology;stratal slice;frequency decomposition interpretation;3D visualizat ion sculpture technique

P631.445

A

1001-3873(2015)03-0347-04

10.7657/XJPG20150320

2015-04-02

国家自然科学基金(40872094);中国博士后科学基金(2012M521366)

卢虎胜(1970-),男,甘肃甘谷人,副研究员,博士,开发地质,(Tel)0532-86981977(E-mail)wengf66@vip.sina.com.