生计资本对农村留守妇女外出务工意愿的影响

——以安徽巢湖为例

罗丞(陕西省社会科学院 农村发展研究所,西安710065)

生计资本对农村留守妇女外出务工意愿的影响

——以安徽巢湖为例

罗丞

(陕西省社会科学院 农村发展研究所,西安710065)

基于可持续生计分析框架和安徽省巢湖市的问卷调查数据,本文通过与非留守妇女的比较,描述了农村留守妇女外出务工意愿和生计资本现状;并采用二项分类Logistic回归方法,分析了生计资本对留守妇女外出务工意愿的影响。研究表明:农村留守妇女的生计资本状况不容乐观,除人力资本外,在社会资本、自然资本、物质资本和金融资本方面基本处于劣势。技能培训和工作经历等人力资本因素、生病支持网络规模等社会资本因素、贷款可及性等金融资本因素影响留守妇女外出务工意愿,而受教育程度等人力资本因素、社会交往支持网络规模等社会资本因素、生产和消费型工具(设备)数量、房屋套数、房屋价值等物质资本因素影响非留守妇女外出务工意愿。这一发现对坚持权利均等化和公共服务协调发展基本理念,促进女性农业人口有序流动和就地城镇化有重要启示。

生计资本;农村留守妇女;可持续生计分析框架;外出务工

20世纪80年代以来,中国经济和社会高速发展,城镇化进程不断加快,大量农村剩余劳动力逐渐向城镇转移。由此出现了丈夫长期进城务工、经商或者从事生产经营活动,自己则留居农村,年龄一般在20岁以上的己婚妇女群体,即所谓“农村留守妇女”。即便按照保守估计,这一群体也已经达到4700万人,占农村留守人口总数54.0%左右,规模庞大并且日益增多[1]。农村留守妇女不仅要独自承担农业生产、养育子女、赡养老人等家庭和经济责任,而且还要参与社会交往、社区事务等社会活动[2-4]。作为留守家庭的“实际领导者”,农村留守妇女“为实现生计目标对资本利用和经营活动进行选择与配置”的生计策略就成为决定自身经济收入、家庭经济地位的重要因素,对家庭整体福利和农村发展等也具有重大影响[5]。

对农村留守妇女外出务工动因的探究是理解这一特殊群体生计策略的重要方面。已有关于农村留守妇女外出务工选择解释的研究较少,主要集中在农业比较利益下降、户籍制度松动、城市化进程加快和产业结构调整等宏观层面和家庭内部分工模式、“关系”和城市文明内化等微观层面的描述,缺少基于微观禀赋差异的深入发现[6-7]。事实上,近年来学术界日益重视资本对生计策略的作用。在一些发展中国家,只有那些拥有较高资本如劳动力、土地和金融可及性的农户才能从多样化生计活动中获利[8]。因此,本文将以非留守妇女为参照,从生计资本的角度解读农村留守妇女外出务工选择的内在动力,以期为更好促进其生计可持续发展提供帮助。

一、分析框架与计量模型

(一)分析框架

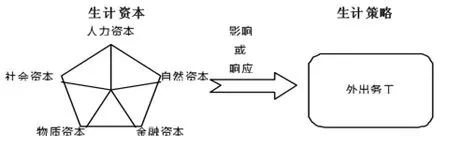

可持续生计是指在不同情境下通过选择差异化生计策略从而对所拥有的生计资本进行重新排列组合以达到生计资本的持续利用和家庭福利的持续增长[9]。英国国际开发署(The United Kingdom Department for International Development,DFID)提出的可持续生计分析框架清晰简洁地概括了脆弱性的个人(家庭)如何在生计资本约束下进行多样化生计选择,进而产生不同生计后果并通过对生计资本的反馈作用实现可持续生计的完整过程,为理解生计提供了一种崭新、系统和灵活的思维范式。因而被大量应用在贫困地区农户、工程移民和农村留守妇女等弱势群体的生计分析研究中[10-12]。

按照可持续生计分析的解释,生计资本和生计策略是两个最为重要的核心要素,一般情况下,生计资本存量越多,意味着可选择的生计策略范围越大并且在各种策略之间灵活转换的能力也越强,最终将有利于实现力所能及的生计结果[13]。生计资本分为人力资本、社会资本、自然资本、物质资本、金融资本五种类型。人力资本是利用其他四种资本的前提,反映了劳动力的质和量。社会资本是为实现生计目标所拥有的各种社会资源,通常通过正式和非正式的网络或联系来增加存量并对其他资本产生直接影响。自然资本是维持生计的各种自然资源。物质资本是通过生产过程创造出的资本,有助于生产力的进一步提高。金融资本在五类资本当中最为通用,是用于获取生计目标的各种金融资源。通常情况下,不同个体中的五种资本存量并不完全相等,同时不同资本之间能够相互转化。与此同时,农业生产、家庭经营、外出务工、家庭再生产等是农村留守妇女通常的生计策略[14-17]。其中,外出务工由于能够使家庭经济状况得到改善,提高自身经济和社会地位并且缓解身心承受的巨大压力,因而成为农村留守妇女重要的生计策略和收入来源[18]。综上所述,论文的分析框架可归纳如下(图1):

图1 生计资本对农村妇女外出务工意愿影响分析框架

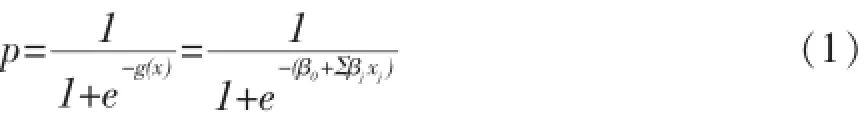

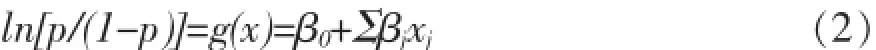

(二)计量模型

本文将农村妇女的外出务工意愿作为因变量,用“未来一年内是否打算外出务工”来体现,回答分为“否”和“是”两类并以“否”为参照类,从而形成典型的二项分类变量。因此,本文最终选用二项分类logistic回归模型分析生计资本对外出务工意愿的影响,具体形式为:

(1)式中j=1,2,…,m,xj代表农村妇女拥有的各种生计资本,(1)式最终线性转换后为:

二、数据来源与变量描述

(一)数据来源

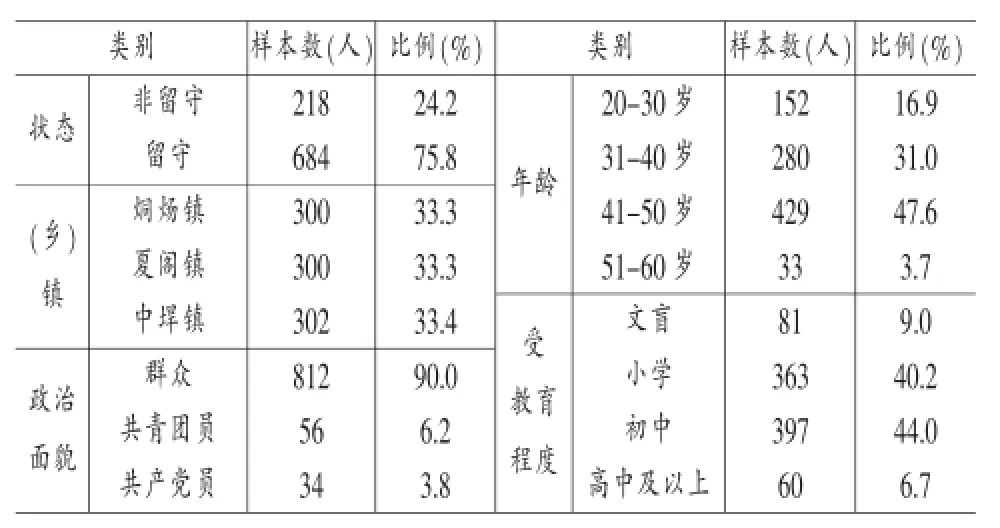

本文的数据源自笔者2012年12月在安徽省巢湖市开展的问卷调查,对象为当地农村妇女。调查问卷涉及个人和家庭基本情况、个人和家庭生计、个人健康状况及幸福感、脆弱性环境认知、相关政策和制度评价等内容。调查首先根据经济发展水平,在巢湖市12个(乡)镇中选取高、中、低层次乡镇各1个,共3个(乡)镇;然后按方便抽样原则从每个(乡)镇抽取5个行政村;最后由当地计生部门协调配合,在每个行政村中随机抽取60名左右年龄在20-60岁之间的已婚妇女进行。整个过程由经过事先培训的调查员采取集中讲解(问卷)、当场发放(问卷)、当场回收(问卷)和当场检查的方式具体实施,共发放问卷905份,回收问卷904份,剔除部分不能通过逻辑检验的问卷后,获取有效问卷902份,问卷有效率99.7%。有效样本的基本信息见表1。

表1 被调查者基本情况

(二)变量的描述性分析

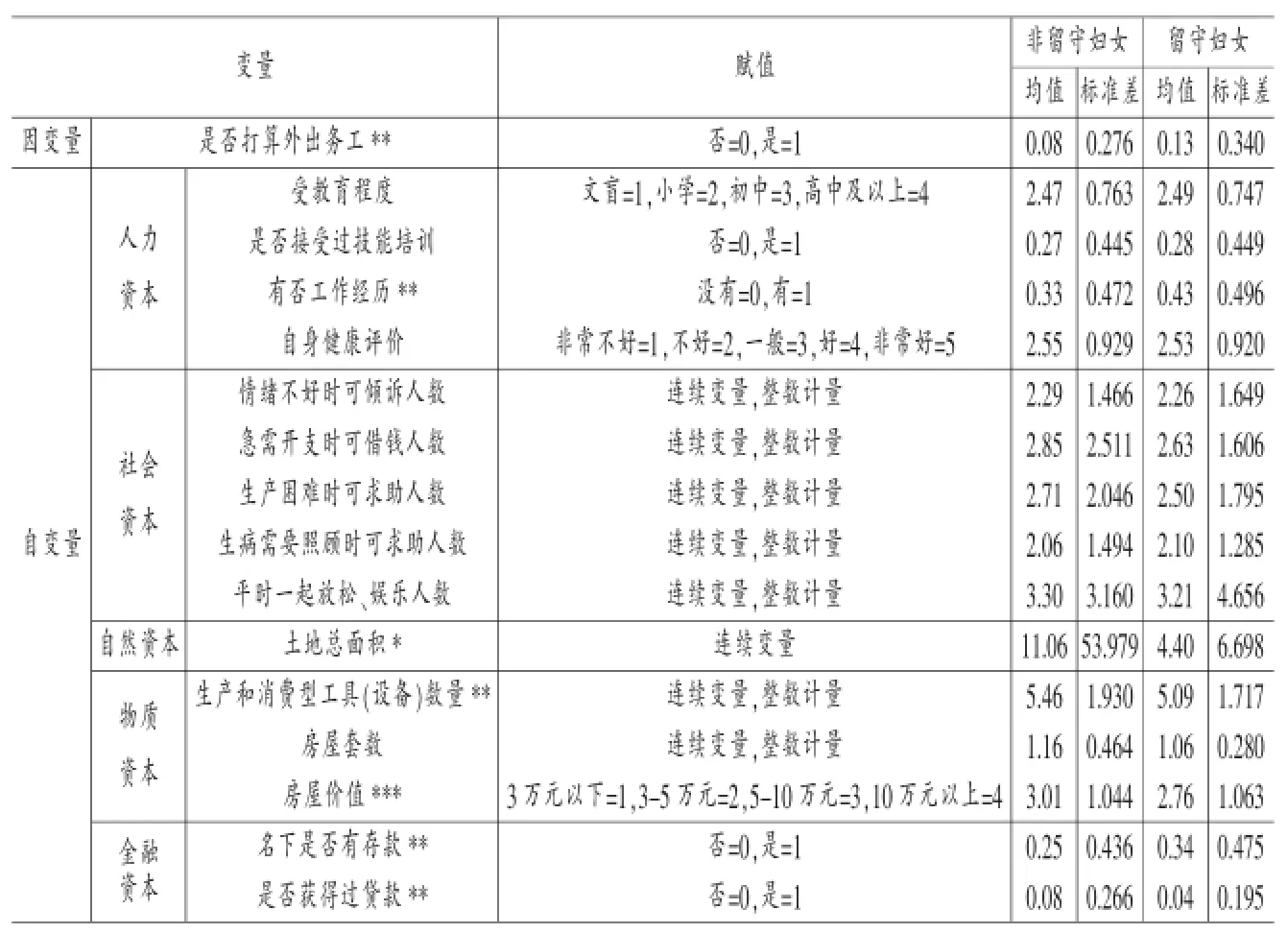

本文的自变量为农村妇女的生计资本,分为人力资本、社会资本、自然资本、物质资本和金融资本五类:

人力资本包含技能、知识、劳动能力和健康等方面,主要用技能培训、受教育程度、工作经历和健康自评等来度量[19]。受教育程度反映了农村妇女所拥有的知识,分为“文盲、小学、初中、高中及以上”四类并以“文盲”为参照类;是否接受过种养、手工、家政等技能培训和有否二、三产业从业经历分别反映了农村妇女的技能和劳动能力水平,两者均为二分类变量并以“否”或“没有”为参照类;对自身健康的评价则反映了农村妇女的总体健康状况,答案采用Likert5级度量,为连续变量。

社会资本主要体现在社会支持网络方面,用情感、经济、生产、生病和交往支持等网络的规模来度量[20]。情绪不好时可倾诉人数反映了农村妇女的情感支持网络规模,急需开支时可借钱人数反映了农村妇女的经济支持网络规模,生产困难时可求助人数反映了农村妇女的生产支持网络规模;生病需要照顾时可求助人数反映了农村妇女的生病支持网络规模,日常一起放松、娱乐人数则反映了农村妇女的社会交往支持网络规模。上述五个变量均为连续变量。

自然资本主要体现为拥有的自然资源储备,用农村妇女可使用的耕地、园地、林地、草地和水面的总面积来度量[21],为连续变量。

物质资本包含生产资料和基础设施等方面,主要用工具、设备数量及房屋数量和价值来度量[22]。生产和消费型工具(设备)数量反映了农村妇女拥有的生产资料,为连续变量;房屋套数和价值则反映了农村妇女拥有的基础设施的数量和质量,其中,房屋套数为连续变量,房屋价值分为“3万元以下、3-5万元、5-10万元、10万元以上”四类并以“3万元以下”为参照类。

金融资本包含可用储蓄和流入资金等方面,主要用存款和贷款等来度量[19]。自身名下是否有存款和近三年内是否获得过银行、信用社贷款分别反映了农村妇女可用储蓄和流入资金的状况,两者均为二分类变量并以“否”为参照类。

因变量和自变量的描述和相应统计信息见表2。

表2 变量的描述性信息

四、结果与讨论

(一)生计资本

表2结果显示,总体上农村留守妇女仅在人力资本方面优于非留守妇女,而在社会资本、自然资本、物质资本和金融资本方面基本处于劣势,特别是在自然资本和物质资本方面更为明显。

具体而言,农村留守妇女受教育程度、是否接受过技能培训和有否工作经历等变量均值均高于非留守妇女,并且在有否工作经历变量上表现出显著性,说明相对而言,农村留守妇女在知识、技能和劳动能力等人力资本上有着更大的优势,而这可能是促成其丈夫最终选择外出长期务工的原因之一[12]。与此同时,农村留守妇女的总体健康状况比非留守妇女差则暗示了由于担负众多的家庭、经济和社会责任,其在生理和心理上承受的巨大压力[20];农村留守妇女的情感、经济、生产和交往支持网络规模均小于非留守妇女,仅在生病支持网络规模上优于非留守妇女,虽然上述差异并未表现出显著性,但还是反映了丈夫外出对农村留守妇女社会资本造成的不利影响;农村留守妇女可使用的耕地、园地、林地、草地和水面总面积明显少于非留守妇女反映了随着丈夫外出和家庭劳力的减少,在维持农业生产的同时,将多余的土地出租成为农村留守妇女更为常见的生计选择[23];与上述生计选择相对应,农村留守妇女拥有的农业生产资料数量明显少于非留守妇女。此外,农村留守妇女拥有的房屋套数和房屋价值也少于非留守妇女,特别是房屋价值上的明显劣势间接反映了家庭经济存量的劣势,而这可能是迫使丈夫最终选择外出务工的重要原因[15];农村留守妇女名下是否有存款变量的均值显著高于非留守妇女,说明其经济上已经具备一定程度的独立性,而这种独立性更多来源于自身的艰辛劳动[24]。由于一般而言贷款金额相对较大,常常被用于资金需求较多的农业生产或家庭经营项目,因此,农村留守妇女在是否获得过贷款变量均值上的明显劣势间接暗示了两个群体在上述生计选择中的不同规模偏好,即农村留守妇女更倾向于从事小规模的农业生产或家庭经营,非留守妇女则正好相反[14]。

(二)生计资本对外出务工意愿的影响

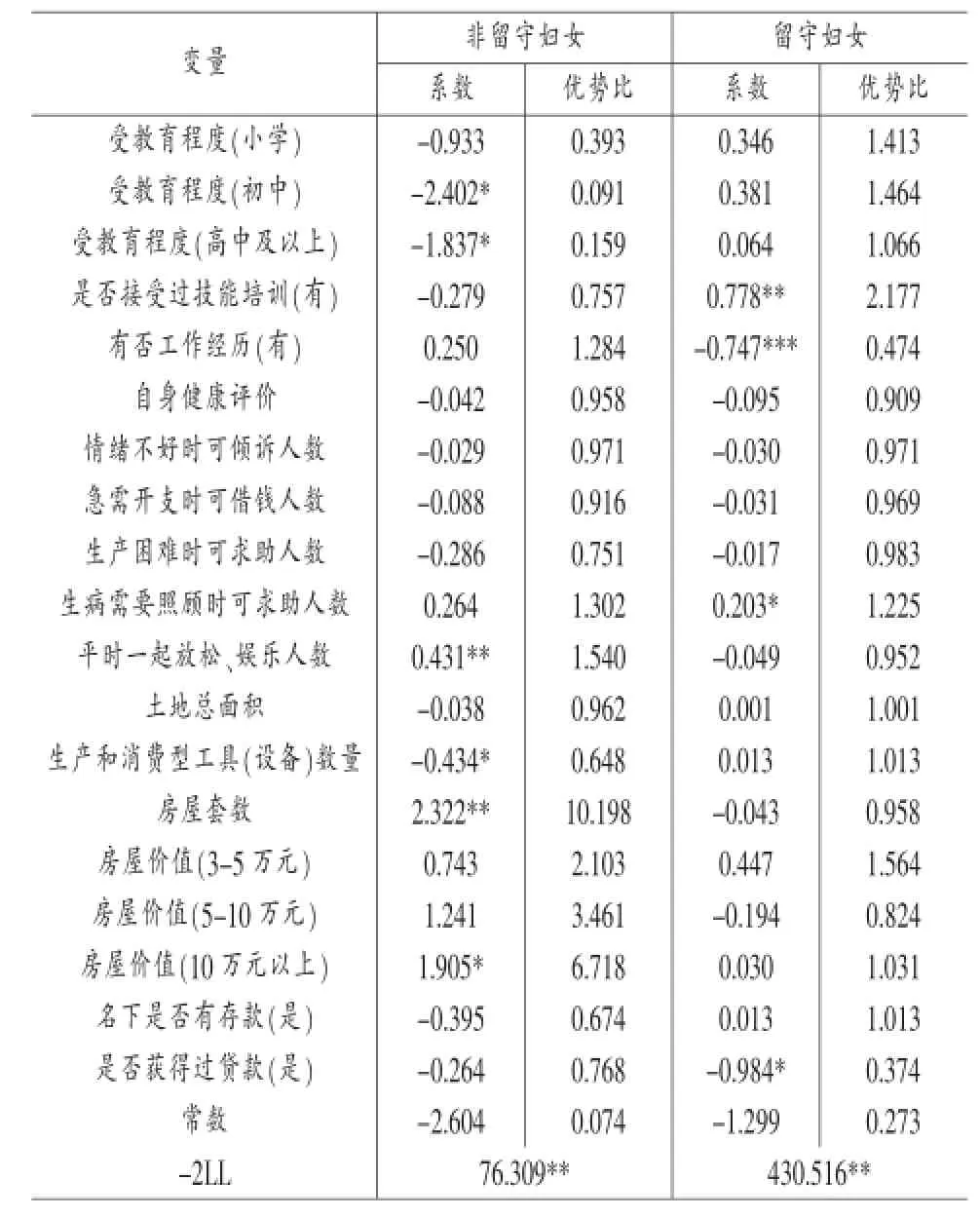

利用SPSS19.0和二项分类logistic回归分析的生计资本对农村妇女外出务工意愿影响的结果如表3所示。为便于比较,表3中第二列列出了非留守妇女生计资本对外出务工意愿的影响,第三列则为留守妇女生计资本对外出务工意愿的影响。非留守妇女和留守妇女模型的-2loglikelihood值分别为76.309和430.516,似然比卡方检验结果在5%水平上显著,模型系数通过全局性检验。

表3 农村留守妇女和非留守妇女外出务工意愿的二项分类logistic回归结果

受教育程度、是否接受过技能培训和有否工作经历对留守妇女和非留守妇女的外出务工意愿表现出了不同的影响,受教育程度对留守妇女外出务工意愿未表现出显著影响,而对非留守妇女外出务工意愿则表现出显著影响。与文盲相比,受教育程度为初中的非留守妇女外出务工的可能性减少0.091倍,受教育程度为高中及以上的非留守妇女外出务工的可能性减少0.159倍,受教育程度越高的非留守妇女表现出更低的外出务工意愿;是否接受过技能培训对留守妇女外出务工意愿表现出显著影响,而对非留守妇女外出务工意愿则未表现出显著影响。与没有接受过种养、手工、家政等技能培训的留守妇女相比,接受过技能培训的留守妇女外出务工的可能性增加2.177倍;有否工作经历对留守妇女外出务工意愿表现出显著影响,而对非留守妇女外出务工意愿则未表现出显著影响。与没有二、三产业从业经历的留守妇女相比,曾有过工作经历的留守妇女外出务工的可能性减少了0.474倍;此外,自身健康评价无论对留守妇女还是非留守妇女的外出务工意愿均未表现出显著影响。

上述结果说明,技能培训和工作经历是影响留守妇女外出务工意愿的主要人力资本因素,而受教育程度则是影响非留守妇女外出务工意愿的主要人力资本因素。由于传统的“男强女弱”性别观念使农村妇女表现出较强的“从夫”倾向[25],留守妇女主观上更愿意外出务工从而实现与丈夫的团聚,非留守妇女则在外出务工意愿上表现出某种程度的 “懈怠”。因而留守妇女在外出务工决择时似乎更多考虑技能培训等短期和相对容易获得的人力资本。另一方面,边际效用递减和农业生产、照顾小孩和赡养老人等现实生活压力又迫使有过务工经历的留守妇女更不愿外出务工;与此同时,非留守妇女外出务工决择时则似乎更多考虑受教育程度等长期和相对较难获得的人力资本,并且受教育程度的提高往往意味着生计选择多样性的提高,因而其外出务工意愿不断弱化。

生病需要照顾时可求助人数和平时一起放松、娱乐人数对留守妇女和非留守妇女的外出务工意愿表现出了不同的影响,生病需要照顾时可求助人数对留守妇女外出务工意愿表现出显著影响,而对非留守妇女外出务工意愿则未表现出显著影响。留守妇女的生病支持网络规模每增加1人,其外出务工的可能性将增加1.225倍;平时一起放松、娱乐人数对留守妇女外出务工意愿未表现出显著影响,而对非留守妇女外出务工意愿则表现出显著影响。非留守妇女的社会交往支持网络规模每增加1人,其外出务工的可能性将增加1.540倍;此外,情绪不好时可倾诉人数、急需开支时可借钱人数和生产困难时可求助人数对留守妇女和非留守妇女的外出务工意愿均未表现出显著影响。

上述结果充分说明了社会支持网络等社会资本对农村妇女外出务工意愿的促进作用,同时也暗示了对自身生病后社会支持的担忧是留守妇女面临的精神、经济和抚养赡养压力的交汇点和核心部分[20],生病支持网络规模的扩大和改善将有效减小其面临的各种压力和后顾之忧,从而强化其外出务工的意愿;与此同时,由于丈夫没有外出,非留守妇女面临的社会支持网络相对更为全面和明确,闲暇、娱乐等社会交往成为其更为看重的方面,社会交往网络的扩大将有效促进其外出务工意愿的形成。

土地总面积无论对留守妇女还是非留守妇女的外出务工意愿均未表现出显著影响,这一发现与许多研究结果类似[19][21],说明土地等自然资本并没有直接影响农村妇女的外出务工意愿。

生产和消费型工具(设备)数量、房屋套数和房屋价值均对非留守妇女的外出务工意愿表现出显著影响,而对留守妇女的外出务工意愿未表现显著影响。非留守妇女拥有的生产工具(设备)等生产资料每增加1件,其外出务工的可能性将减少0.648倍;非留守妇女拥有的房屋等基础设施每增加1套,其外出务工的可能性将增加10.198倍;与房屋价值在3万元以下非留守妇女相比,房屋价值在10万元以上的非留守妇女外出务工的可能性增加6.718倍。

上述结果说明,生产和消费型工具(设备)数量、房屋套数和房屋价值是影响非留守妇女外出务工意愿的物质资本因素,而非影响留守妇女外出务工意愿的物质资本因素。由于留守农户参与农业生产的比例显著低于非留守农户[26],因而主要代表农业生产资料的生产和消费型工具(设备)数量对非留守妇女外出务工意愿产生了显著影响。此外,外出务工将可能使已经投入的生产和消费型工具(设备)成为“沉没成本”,因此,生产和消费型工具(设备)数量对非留守妇女外出务工意愿产生了显著的消极影响;与此同时,基础设施的数量和质量越多或越高意味着更多的资金投入,而相对于总收入更高的留守农户[26],非留守农户将会更加感受到这种压力,并可能转向从事收入更高的外出务工等非农生产或经营。因此,房屋套数和房屋价值对非留守妇女的外出务工意愿表现出积极的促进作用。

是否获得过贷款对留守妇女外出务工意愿表现出显著影响,而对非留守妇女外出务工意愿则未表现出显著影响。与未从银行、信用社获得贷款的留守妇女相比,近三年内从银行、信用社获得过贷款等流入资金的留守妇女外出务工的可能性减少了0.374倍;此外,名下是否有存款无论对留守妇女还是非留守妇女的外出务工意愿均未表现出显著影响。

上述结果说明相对于可用储蓄,贷款等流入资金对农村妇女的外出务工意愿有着更为显著的影响。由于留守农户中获取贷款的比例显著高于非留守农户[26],这可能暗示了受收入来源相对单一的限制,非留守妇女在向银行、信用社获取贷款时表现得更为消极,因而是否获得过贷款并未对其外出务工意愿表现出显著影响。另一方面,贷款等流入资金的获得,抑制了留守妇女通过外出务工等方式缓解家庭资金需求的冲动,同时,丈夫外出务工、经商或从事其他生产经营,也使家庭有了稳定的收入来源和还贷的保证。因此,相对于未获得贷款的留守妇女,获得过贷款的留守妇女表现出更消极的外出务工意愿。

三、结论与启示

本文基于可持续生计分析框架,利用安徽省巢湖市的问卷调查数据,通过与非留守妇女的比较,对农村留守妇女外出务工意愿和生计资本现状进行了描述,并建立二项分类logistic回归模型对生计资本对留守妇女外出务工意愿的影响进行了分析。结果表明:第一,农村留守妇女的生计资本状况不容乐观,除人力资本优于非留守妇女外,在社会资本、自然资本、物质资本和金融资本方面基本处于劣势,特别是自然资本和物质资本方面更为明显。第二,人力资本、社会资本和金融资本影响了留守妇女的外出务工意愿,人力资本、社会资本和物质资本影响了非留守妇女的外出务工意愿。第三,影响留守妇女外出务工意愿的人力资本因素有技能培训和工作经历,社会资本因素有生病支持网络规模,金融资本因素有贷款的可及性;影响非留守妇女的人力资本因素有受教育程度,社会资本因素有社会交往支持网络规模,物质资本因素有生产和消费型工具(设备)数量、房屋套数和房屋价值。第四,技能培训、生病支持网络规模正向影响留守妇女外出务工意愿,而工作经历、贷款的可及性负向影响留守妇女外出务工意愿;社会交往支持网络规模、房屋套数、房屋价值正向影响非留守妇女外出务工意愿,而受教育程度、生产和消费型工具(设备)数量负向影响非留守妇女外出务工意愿。

当前,新型城镇化已经成为促进发展方式转变、拉动内需和应对“中等收入陷阱”的重要战略,强调不同主体发展权利的均等性和公共服务协调发展的人本理念是新型城镇化的基本内涵。从促进女性农业人口有序流动的视角出发,上述结果揭示了加强农民技能培训,提高农村医疗保障水平和向农村社区提供心理、疾病和精神社会支持公共服务的重要性;而从促进女性农业人口就地城镇化的视角出发,上述结果又揭示了提高农民受教育水平,发展农业社会化服务和多种形式的非农生产经营以及提高农村金融支持力度的重要性。

[1]叶敬忠,吴惠芳.阡陌独舞——中国农村留守妇女[M].北京:社会科学文献出版社,2009:61-65.

[2]李楠,杨洋.广东农村留守妇女生存现状、问题及对策[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2008(4):54-60.

[3]蒋美华,周垚.农村留守妻子现象的社会性别分析[J].社会工作,2007(3):48-49

[4]吴亦明.留守妇女在乡村治理中的公共参与及其影响—来自苏、鄂、甘地区的一项研究报告[J].南京师大学报(社会科学版),2011 (2):52-57.

[5]周福林.我国留守家庭研究[M].北京:中国农业大学出版社,2006:38-45.

[6]潘振飞,黄爱先.当前农村已婚妇女外出就业动因的社会学分析-以潘村的个案研究为例[J].妇女研究论丛,2005(2):20-25.

[7]胡艳艳.家庭内部劳动分工视角下西北农村留守妇女从业困境及其务工选择——以甘肃为例[J].安徽农业科学,2011(31):96-99.

[8]梁义成,李树茁,李聪.基于多元概率单位模型的农户多样化生计策略分析[J].统计与决策,2011(15)63-67.

[9]Scoones,I.Sustainable Rural Livelihoods:A Framework for Analysis [J].Studies,1998(4),132-136.

[10]蔡志海.汶川地震灾区贫困村农户生计资本分析[J].中国农村经济,2010(12):55-67.

[11]杨云彦,赵锋.可持续生计分析框架下农户生计资本的调查与分析——以南水北调(中线)工程库区为例[J].农业经济问题,2009(3):58-65.

[12]王洒洒,罗丞.可持续生计分析视角下中国农村留守妇女研究[J].妇女研究论丛,2014(2):110-118.

[13]DFID.Sustainable livelihoods guidance sheets[R].London:Department for International Development,2000:10-12.

[14]Mu,R.,van de.,Walle,D.Left behind to farm?Women's labor reallocation in rural China[J].Labour Economics,2011(18),145-150.

[15]张原.中国农村留守妇女的劳动供给模式及其家庭福利效应[J].农业经济问题,2011(5):39-47.

[16]段塔丽.性别视角下农村留守妇女的家庭抉择及其对女性生存与发展的影响——基于陕南S村的调查[J].人文杂志,2010(1):170-176.

[17]Jacka,T.MIGRATION,HOUSEHOLDING AND THE WELL-BEING OF LEFT-BEHIND WOMEN IN RURAL NINGXIA[J].China Journal,2012(67):130-135.

[18]许传新.农村留守妇女研究:回顾与前瞻[J].人口与发展,2009 (6):54-60.

[19]任义科,杜海峰,白萌.生计资本对农民工返乡自雇就业的影响[J].西安交通大学学报(社会科学版),2011(4):51-57.

[20]许传新.西部农村留守妇女家庭压力及其影响因素分析[J].人口与经济,2010(1):73-78.

[21]李聪,李树茁,费尔德曼,邰秀军.劳动力迁移对西部贫困山区农户生计资本的影响.人口与经济[J],2010(6):20-26.

[22]苏芳,尚海洋.农户生计资本对其风险应对策略的影响——以黑河流域张掖市为例[J].中国农村经济,2012年(8):79-87.

[23]罗丞.三重角色理论框架下农村留守妇女的生计策略研究[J].山东女子学院学报,2014(3):19-27.

[24]陈锋.依附性支配:农村妇女家庭地位变迁的一种解释框架——基于辽东地区幸福村的实地调查[J].西北人口,2011(1):83-87.

[25]吴惠芳,饶静.农村留守妇女研究综述[J].中国农业大学学报(社会科学版),2009(6):18-23.

[26]李聪.劳动力外流背景下西部贫困山区农户生计状况分析—基于陕西秦岭的调查[J].经济问题探索,2010(9):50-58.

The Impacts of Livelihood Capitals on the Migrating Willingness among the Left-behind Women:An Evidence from Chaohu of Anhui Province

LUO Cheng

(Institute for Rural Development of Shaanxi Academy of Social Sciences,Xi'an,710065)

Based on the framework of sustainable livelihood analysis and the data from the survey conducted in Chaohu City of Anhui Province,this study describes the status of the migrating willingness for job and the livelihood capitals among rural leftbehind women;as well as adopts the binary logistic method to analyze the impacts of livelihood capitals on the migrating willingness for job among the left-behind women in comparison to the non-left-behind women.The results indicate that,the status of the livelihood capital instill little optimism with a great disadvantage in social,natural,material and financial capital except for the human capital;the human capital factors such as technical training and the working experiences,the social capital factors such as the social support network for illness,the financial capital factors such as the availability of loan,are significantly associated with the migrating willingness for job among the left-behind women;while the human capital factors such as the education,the social capital factors such as the social support network for social interaction and the material capital factors such as the equipments for production and consumption,the number of housing and the value of the housing,are significantly associated with the migrating willingness for job among the non-left-behind women.These findings will be of great significance and important implications to advocate the right equality and the harmonious development of pubic service,as well as promote the orderly migrating among the rural female populations.

Livelihood Capitals;the Rural Left-behind Women;the Framework of Sustainable Livelihood Analysis;Migrating for Job

C913.68

A

1007-0672(2015)03-0037-06

2014-10-20

本文系国家社会科学基金一般项目“农村留守妇女生计策略及家庭福利效应研究”(项目号:12BRK022)的阶段性成果。

罗丞,男,福建莆田人,陕西省社会科学院农村发展研究所副研究员,研究方向:农村贫困与农户生计。